Unschooling之旅

Unschooling之旅

2021年6月,13歲的兒子開始了離校在家自學的unschooling生活。是什麼讓我們走上這麼人跡罕至的路徑?Unschooling的具體實踐又是怎樣的一回事?

Unschooling之旅

Unschooling之旅

2021年6月,13歲的兒子開始了離校在家自學的unschooling生活。是什麼讓我們走上這麼人跡罕至的路徑?Unschooling的具體實踐又是怎樣的一回事?

與兒子對話隨想系列——大人的自以為是

我們這些大人能夠越過表象,越過青少年那容易焦躁的情緒,以及亟欲獨立自主的成長特徵,看到那真正重要的事嗎?

與兒子對話隨想系列——玩Minecraft學會的事

他們可能不明白打機怎可能是在家自學的內容,但我知道你花那麼多時間在那裏,那裏就一定是有一些很吸引你、令你感到滿足的東西⋯⋯

與兒子對話隨想系列——有比守法更重要的事

一大清早,我做完運動,梳洗後,從浴室出來,就撞上正從浴室門口經過的兒子,他懶洋洋地問我:「你是怎麼想的?你在等政府派人來拘捕你嗎?」

兒子對話隨想系列——生命從不對我們說教

平時只會應一句:「Okay.Bye.」的他,今天竟然問我出去做什麼!「我去飲咖啡,讀書和寫作。」我回答說,然後轉身準備離開時,聽到他說:「I think you should get a job.」

「好好學習」的迷思

孩子們本來就對生命有熱誠和自信,反而是我們這些大人要謹慎,不要用自己的擔心、恐懼和自以為是去熄滅這團火。

最最珍貴的瞬間並非社交媒體能夠承載

選擇不一樣的應對方式!珍視長期目標勝於眼前的服從,這就自然換了一個透鏡去看孩子的行為......

「孩子如何栽培我」系列——(4)召命(Calling)

他們根本不會在這些「補救教學」中得到支持去運用他們天賦的學習能力,他們只會不斷被告知他們是主流體制中的失敗者,只是大人不肯面對,我們只想要「正常」的孩子,而「正常」的定義就是能夠順利給我們塞進框框裏的孩子。

「孩子如何栽培我」系列——(3)焦點

他們需要的其實不是「補底」,而是獨特性得到肯定,那些SEN標籤是主流價值強加在他們身上,他們其實每一個都有自己獨特的學習方式和人生目的,他們的生命不是為了主流體系而存在的。

「孩子如何栽培我」系列——(2)你的反應取決於你看見什麼

改變「觀點」而不是單單改變「做法」(change how you see, not just how you act)。他指出這「觀點」包括了我們平時怎麼看孩子......而當孩子做出我們認為不合宜的事,或者孩子的表現不符合我們的期望時,簡言之,就是「麻煩」發生的時候,我們怎麼理解和看待所發生的事 (make sense of what happened)......

「孩子如何栽培我」系列——(1)你看得見嗎?

我們會因為許多煩心的瑣事,那些不符合我們期望的小事,而看不見孩子生命裏面的美麗!⋯⋯我們許多時候將自己的喜惡奉為圭臬,又對孩子的將來充滿恐懼,只想令孩子符合我們的期望,若不是看他不順眼,就是嚴格要求他跟從我們自己的標準,還認為這是為孩子好⋯⋯

但我不是神——神「賞善罰惡」與父母師長的「獎懲方式」等同嗎?

我不是神,只有祂可以賞善罰惡,我不可以,但祂罰惡的方法是捲起自己的衣袖,束起自己的腰帶,進入混亂、虛空的「日光之下」,這樣的「福音」對父母和師長來說,有什麼含意?

Unschooling日常

「什麼?原來學費要這麼多錢!這完全不值得!我在學校感到那麼沉悶,而我們竟然還要為此付款?!你為什麼讓我留在學校那麼久?」兒子這樣說。

混沌與秩序

許多大人在看到孩子們處理事情時那看來無望成功的一片混沌,都不能稍稍忍耐好讓他們有機會自己理出個頭緒來,大人不給足夠時間讓孩子們去嘗試,就假定即使給他們所有時間,他們也不可能從混沌中建立出秩序來。

什麼是「真正的接納」?

「真正的接納」是在行動中的,尤其是在這個「他者」的特性叫你感到非常不舒服、對你產生妨礙的時候,你如何回應他,你的行動直接傳遞了信息,讓他感受到是否被接納。

The Rhythm of Heaven

當我這樣把夢寫下來時,夢本身雖然有如鏡花水月般不再鮮明,好像是很遙遠的記憶,”The rhythm of heaven”卻真實地存在於生活中⋯⋯

孩子,你慢慢來!

他們說這是為你好,但他們沒有說,也許他們自己也沒有察覺,這是為了使你配合他們的框框,是要使你變得符合他們的期望,而這就是「為你好」的意思……

尊重——「接待」的方式

我不是說「稱讚」,我是說「尊重」……

自由與了解自己

這不就是我所相信的unschooling的力量——在自由的探索和嘗試中認識自己、了解自己——嗎?我把他從學校系統中釋放出來,不就是要讓他可以有空間去嘗試自己掌控自己的生活,而不會在嘗試時無可避免的浮動中受到壓制和羞辱嗎?

Unschooling~~內在力量形成的生活不單單是孩子的事

拍攝記錄的活動只不過是一個很小的部分,其實現在我覺得在他的生活中最核心的那件事,不是照片可以呈現出來的:他在一片不確定和變化中摸索著如何掌控自己的生活,從作息時間到每天的活動,他要選擇做什麼?什麼是他真正想要的?怎樣才做到自己想做的事?如何做有益的選擇?這些都是內在力量的形成過程……

做孩子的追隨者而不是老師

「兒童是天生的學習者,他們天生就有探索與整合世界的動力,他們童年時期的好奇心與充沛精力帶著他們學習與發現,建立連結,並加深他們的知識,因此他們才能得到基本的技能。這種學習的傾向加上對探索的熱情並不會在某個年齡就消失不見,但是我們的工業式教育模式卻有系統地降低孩子天生的好奇心與自我教育的能力。」~~Kerry McDonald

孩子需要做功課和被考核才會思考嗎?

孩子在生活中所能接觸到的文化產物(不一定是書,戲劇作品或其他也可以),透過真實地「享用」這些作品,而不是「解剖」它們然後以功課或考試形式向人展示或交代自己「學」到了什麼,那些觸動了他心靈的東西,就自然成為了他內涵的一部分……

給他此刻所需要的

養育青少年,跟照顧嬰幼兒在某方面是一樣的:當他六個月大時,還需要人餵食和需要換尿片,你就餵他吃東西,替他換尿片,當你這樣做的時候,你會一直在擔心他將來不會自己吃東西或自己上廁所嗎?不會。他那時還不會說話,都是你自己在對他說,那時,你會一直擔心只有你在說而他不說,他將來就不會說話嗎?不會。為什麼?因為你知道,你只要…

從知道「不想要什麼」到知道「想要什麼」是一趟旅程

「所以,你那時是知道自己『不想要』什麼,現在當你從籠子裏被釋放了,你要開始自己去發現自己真正『想要』什麼,就突然感覺不那麼明確了。」

「內在力量」才是最值得珍惜的

要知道這是孩子通宵之後的一個白天,他仍然有精力做這些事情。我如果因為他的作息沒有「規律」而一直擔心或不高興,對他囉囉嗦嗦,就不會有這些美好的時刻。

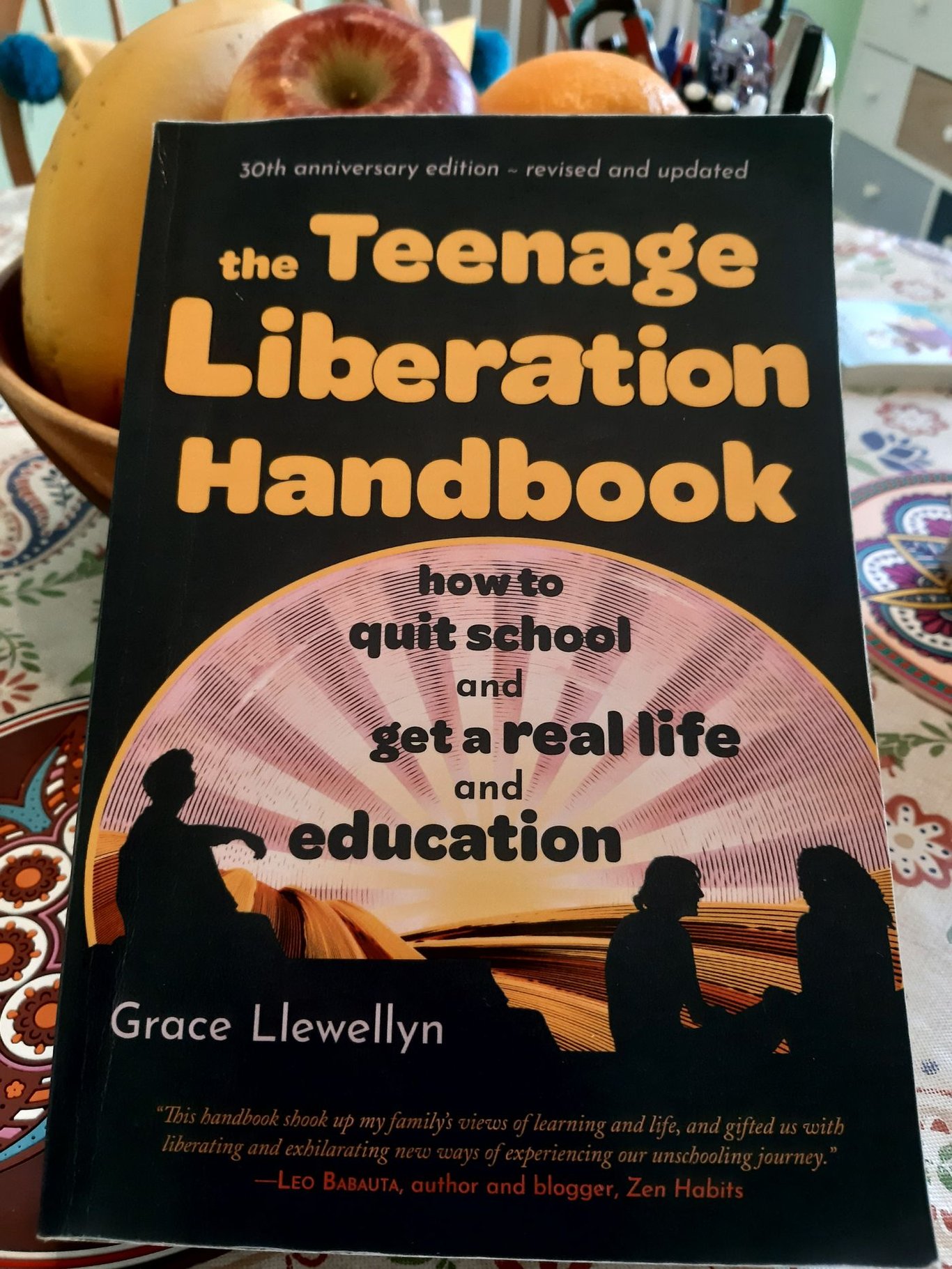

離校自學並不就解決了所有問題—— “The Teenage Liberation Handbook”讀後感(2)

如果只是離開學校,但家長的養育觀念沒有改變,仍然是以恐懼主導,以控制為本,家庭中的互動很可能會變得更有害。

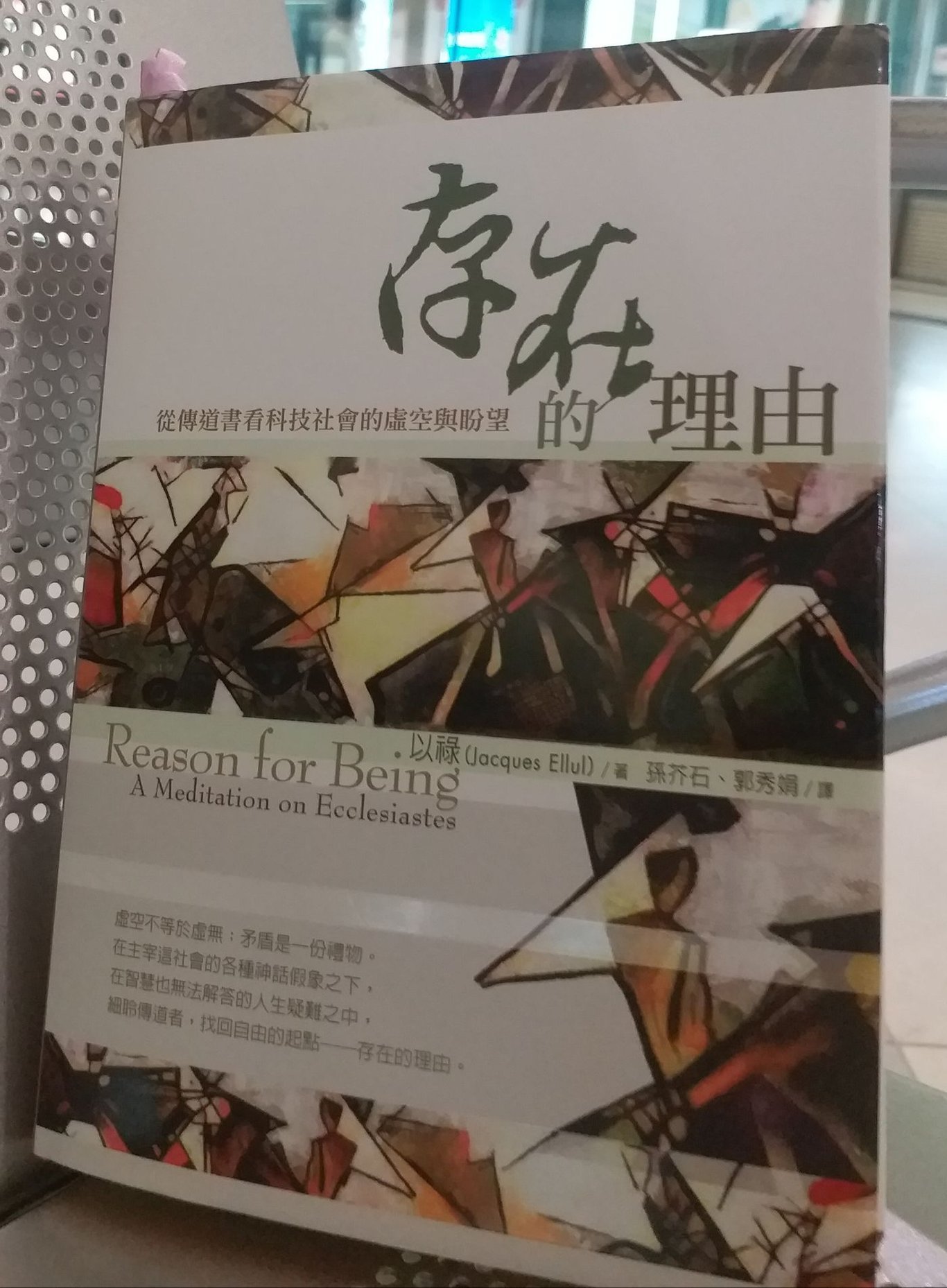

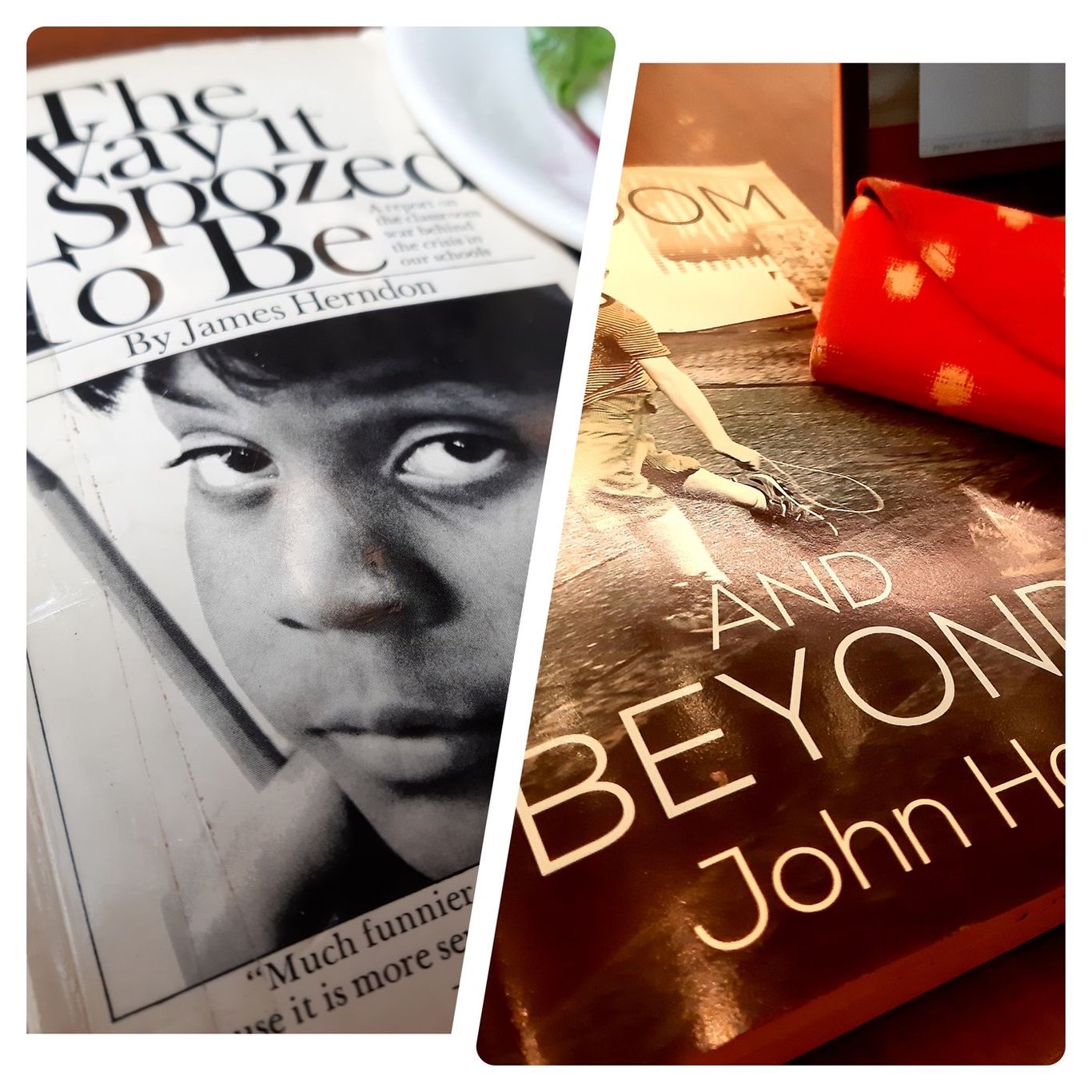

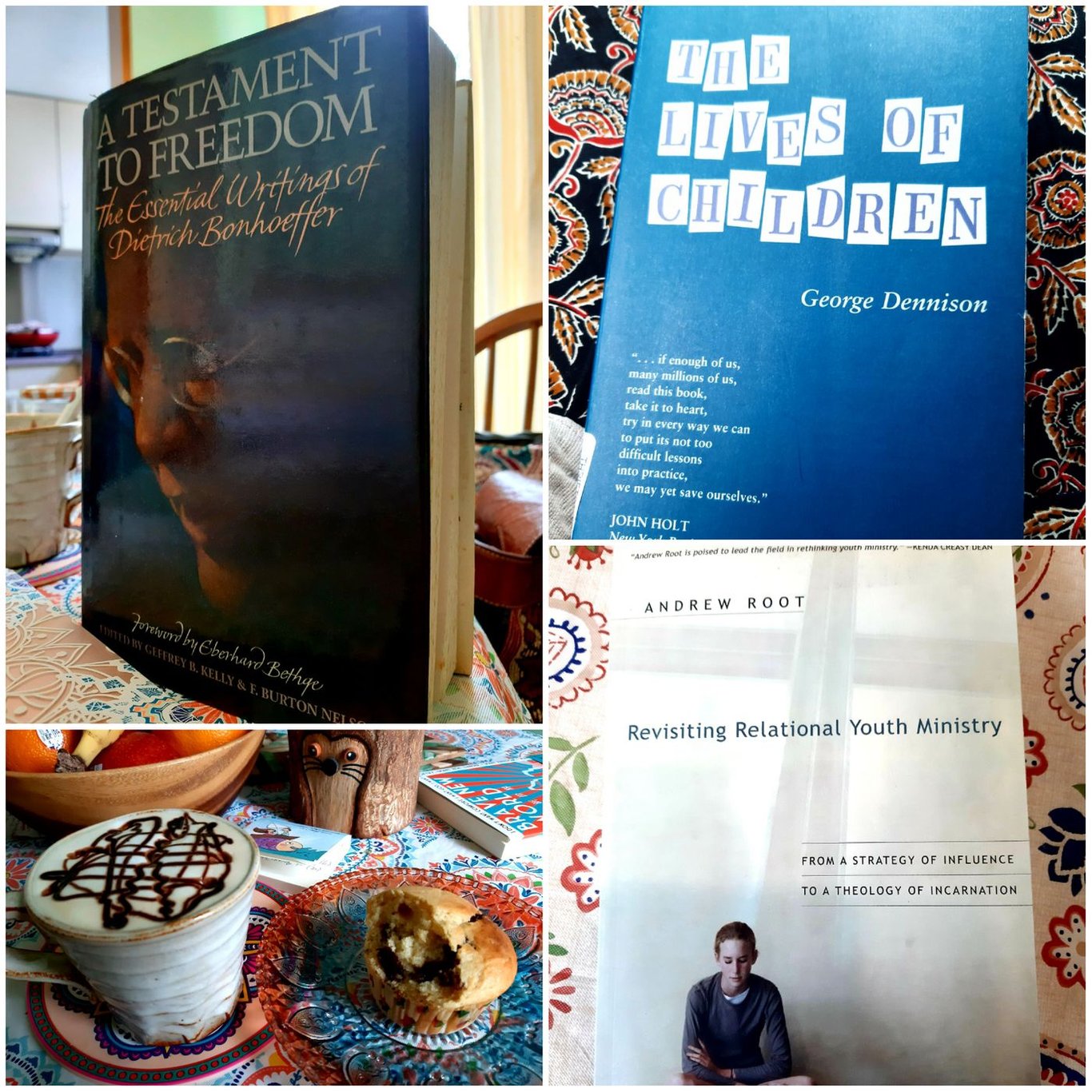

Dropping out or Rising out ―― “The Teenage Liberation Handbook” 讀後感(1)

當我和我的學生在埋頭苦幹、為要配合體制對他們的統一要求的時候,我們錯過了什麼?……我今天埋頭在這棟建築物、在這個制度或機構裏面所做的一切,到底有沒有意義?而什麼才算『有意義』?

觀察,溫柔的開端(下)

兒子成為unschooler大約四個月,最近他潛心研究Minecraft,甚至到了廢寢忘餐的地步,而那些能夠跟他有很好的互動的網友,來自世界各地不同時區,因此,他會在深更半夜的時份進行這些活動,他的就寢時間一再延遲,最近兩個月,從十點,到十二點、一點、兩點、四點,有幾次甚至直到破曉。

觀察,溫柔的開端(上)

當我們很在意自己是否「做得好」時,我們是聚焦於自己。所以無論我認為自己是「好媽媽」還是認為自己是「糟糕的媽媽」,都仍然是關注自己做得好不好,若不是沾沾自喜,就是自憐自艾,因此也就沒有心靈空間去真正認識孩子。

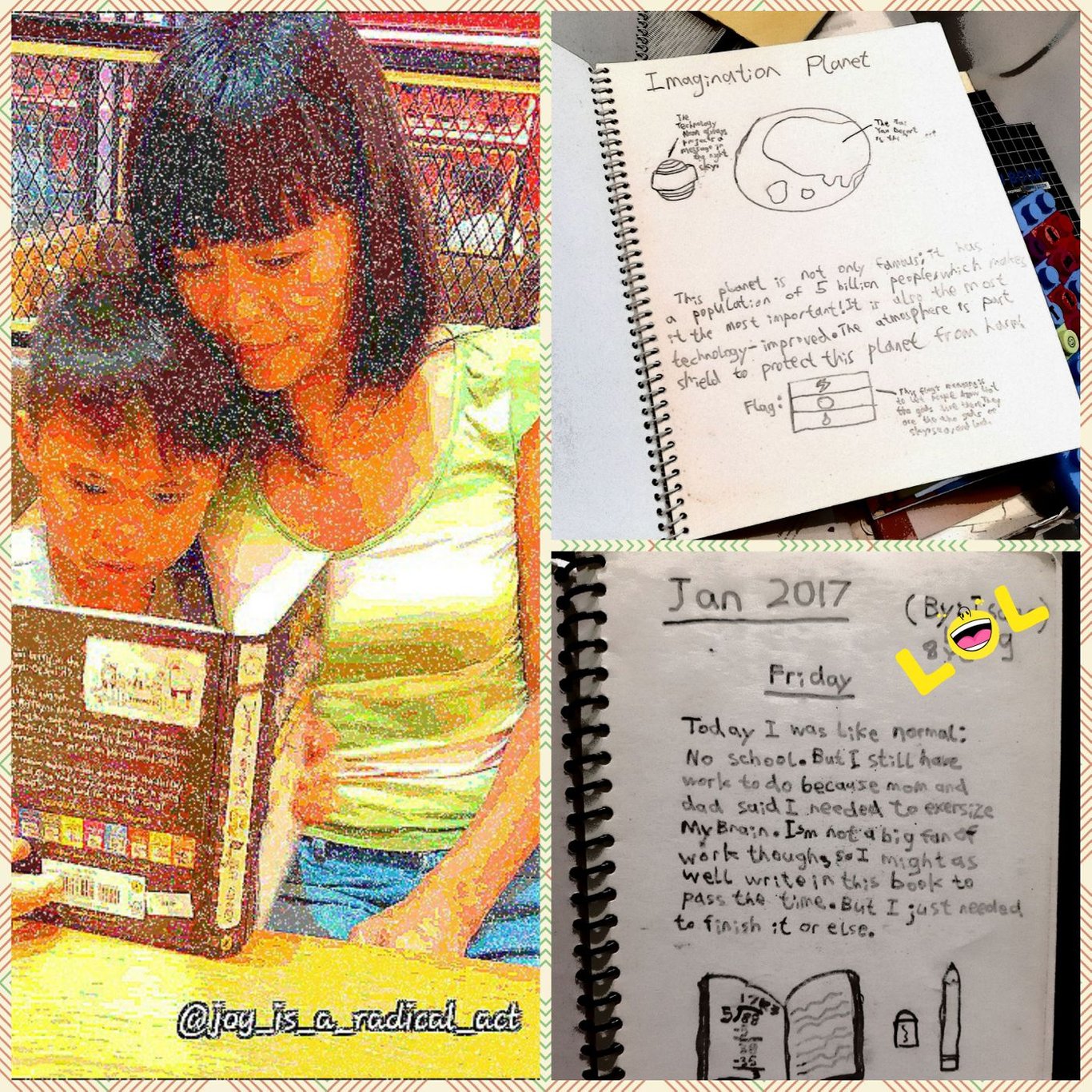

保存孩子的內在力量

看著那些照片所紀錄的,我深深感受到那些與孩子共讀的時刻,還有那些他自己自發創作的時刻,是多麽美麗和充滿生命力!是學校的沉悶和壓制無法創造的!是平凡的生活,卻也同時是他內在的力量和經驗迸發亮光的時刻!

自主的心靈

我讓你退出學校體制,在家自學,不就是希望你能夠在自主自由的環境中,認識自己,明白自己的需要,知道自己真正想要做什麼嗎?

大人的權威

對小孩子來說,大人確實有權威,但大人的權威不在於以所謂「教好孩子」為目的而指揮或控制孩子,不在於設定規則,或與孩子進行權力鬥爭……

比系統和課程更重要的事

我知道封面圖片中所展示的片段都很瑣碎,就是生活而已,不會有什麼成績表、獎狀、認證、表現或成果,諸如此類可以拿出來給人看的東西,要相信孩子在當中學習了、成長了,在我們這些習慣了要得到認可,習慣了要有所表現的大人看來,實在難以相信。

外在的獎賞VS內在的力量

透過這一類做法,他們是「培育」了孩子們比較和競爭的心態,促使孩子們將自尊建立於外在的讚譽、獎賞和認可,而他們稱這個為「追求卓越」。

自由與恐懼

有關孩子的事,我們什麼都要「操之在手」,這才感到安全,或者認為這才算負責任。然而,如果我們誠實,我們會發現這種放不了手,其實是自己內裏的恐懼。

從「你永遠不夠好」的耳語到「做自己已足夠」的自信

小孩子的好奇心和學習能力,讓他們能夠跟隨自己的興趣和熱誠去探索,圍繞這些主題學會了各種知識和技能,並因此而感到滿足、愉悅和自信。

孩子能說出真正的感覺嗎?

對於你「在意」的事情,你會充滿熱情地說,在孩子的世界那很少是鋪排整齊、冷靜分析的,更多是零星鬆散和偶爾離題的,但只有「在意」和「熱誠」使談話變得有趣。

當路途變得不可能時

「當路途似乎變得不可能時,我們才真正走在路上。」「真正的旅程是開放的,它使自己向機遇的禮物(the gift of chance)開放,向此刻的恩典開放……」 ——卡普托 (John D. Caputo)

Joy is the serious business of heaven

正是在此間被認為是瑣碎、無足輕重、不務正業(frivolous)的事情中我們才一睹天堂的比擬……

「內在動機」:生命攸關(續)

「人不應該/不可以單單只是做自己喜歡和想做的事。」我們要問為什麼不應該和不可以」?!……是以為這是高尚的道德情操?是自己「不敢」?還是「嫉妒」別人可以?不過其實選擇做自己喜歡的事也會遇上要忍受的無奈,在世上,誰沒有痛苦?但活得真誠和表裏如一是很寶貴的,這不單單是道德上的「對」,而是「好」的、「美」的,值得竭力保存。

「內在動機」:生命攸關

在這些年的經驗中,有一件事、有一個學生一直留在我心中一個很奇特的位置,這件事和這個他,在我那頗為順暢的教學經驗中是那麼「突兀」(odd),許多年來,我無法將之納入我腦中或心中任何思考系統,直至近年探索 “self-directed learning” ,我覺得我有點想通了。

This is THE life!

當我這樣做時,我總是感到非常不安,因為一種明顯的虛假在過程中流動、漫溢,好像完成了什麼重要的正經事,但其實只是膚淺地安撫了父母內心的恐懼——恐懼自己的孩子(在體制的標準中)一事無成——卻是以放棄「觸碰生命核心的真誠」為代價。