Chin的閱讀

Chin的閱讀

有句話叫做「You are what you eat」或者是法文「Dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es」。「閱讀」更是成為「我」的主要原因。

Chin的閱讀

Chin的閱讀

有句話叫做「You are what you eat」或者是法文「Dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es」。「閱讀」更是成為「我」的主要原因。

「何謂庶民?」:庶民們應該善待彼此

「何謂庶民?」老師用一個很簡單的問句區隔了兩位女孩間的差距,淺台詞是:「妳還要讀拉丁文,妳會繼續讀書,而她只會是庶民。」

關於「女孩」和其他女性的差異

《那不勒斯故事》中兩個女孩間的情誼和隱約的明爭暗鬥是很有趣的,我總是很驚訝第二部中兩位中學年紀的「孩子」能夠使用語言中的微妙來讓對方知道自己介意了什麼?誰又更佔上風?

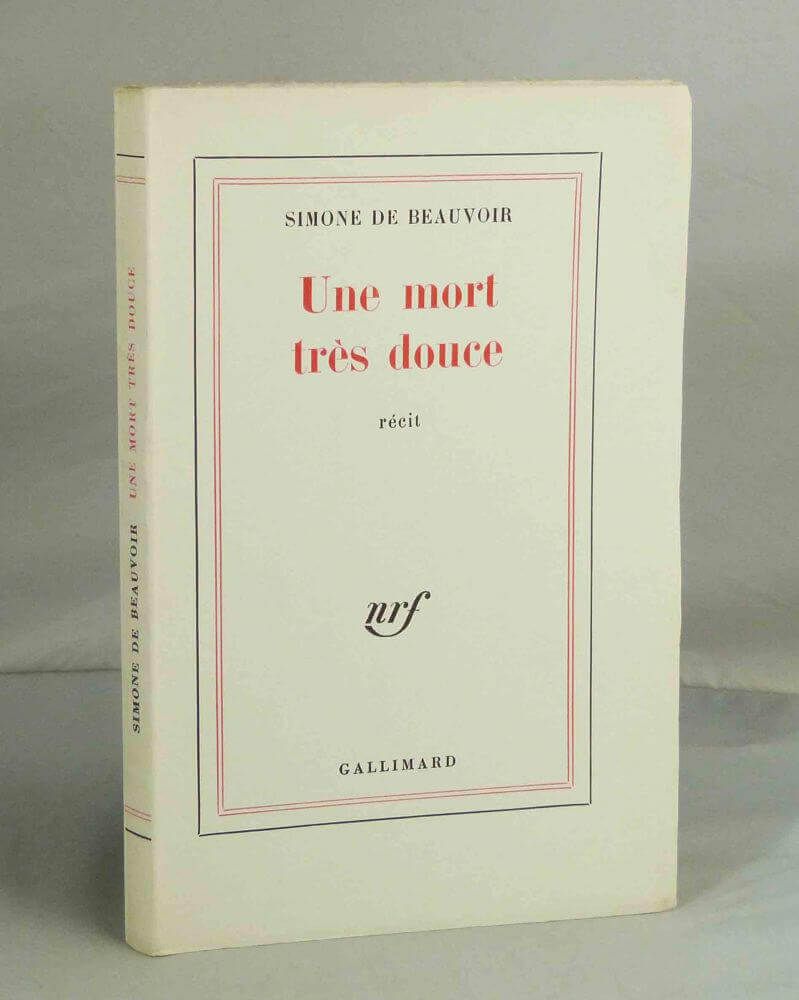

西蒙波娃給我的啟示:我們女人生來就是女兒但不一定是母親

西蒙波娃再度給我的啟示,讀《一場極為安詳的死亡》,我想到自己一直都是女兒,還沒機會照顧媽媽,我又生病了。三、四個月前一向樂觀開朗的外婆突然和阿姨說自己的生命最多只剩下兩年,她甚至說好自己的告別式不要辦在教會裡,「在殯儀館簡單的儀式就好」。

佛蘭索瓦・波娃:一名人物的名字

她不只是一名母親

凌晨三點,想著我怎麼還不睡

超級雜談

從兩個猶太作家,看歐洲城市的咖啡館

每個城市都有屬於自己風格的咖啡館,若將你雙眼矇住帶到你居住城市的某間咖啡館,你能辨認得出是哪裡嗎?從兩個出生在不同國家、兩個世代的猶太裔歐洲小說家的視角見證了二次世界大戰前後的歐洲世界,並能在他們的作品中看出咖啡館之於他們生活的重要地位。歐洲咖啡館是許多文人薈萃的地方,正因為文人...

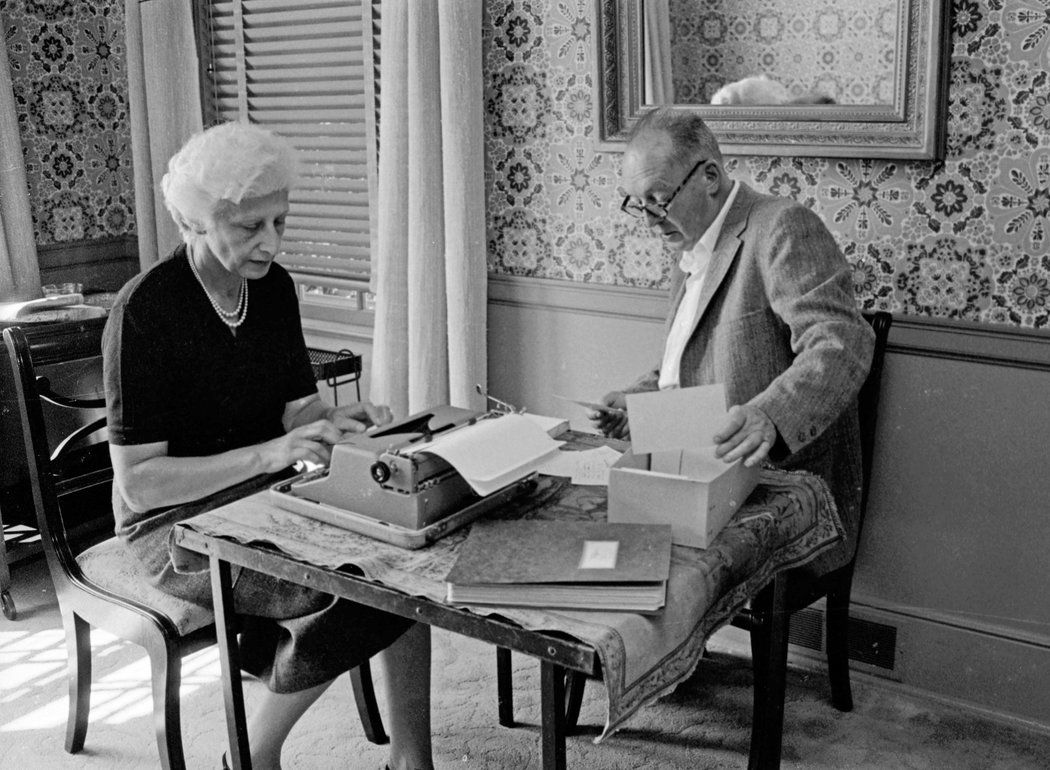

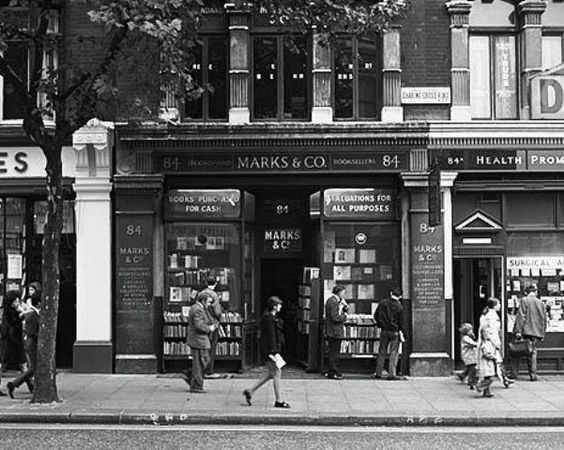

等待成一本書:《查令十字路84號》

在還沒有亞馬遜的時代,如何透過書信越洋訂購書?查令街書店舊照上個世紀40年代愛書成癡的紐約年輕女作家海倫在報上看到倫敦的古書銷售店「Marks Company書店」的廣告,海倫在美國找不到自己想看的書,也不喜歡美國書籍的裝幀及印刷方式,對她而言過於廉價,她決定提筆寫信詢問該書店是否有她想要的書。

史蒂芬.茨威格《變形的陶醉》

這本書可能是我曾經讀過最讓我心碎的書,即使故事還沒有結束

如果你喜歡《悲慘世界》,應該要到法蘭西學院看看

如果哪天法國人不再使用標準法語?法國法蘭西學院(Académie française)的失守

《生命中不能承受之輕》只有重與輕一種二分法嗎?

2004年《生命中不能承受之輕》在台灣出版,我正好當時迷上法國文學,看了第一次,那時我還未成年,有許多不明白的部分;十年後,台灣出版社發行了30週年紀念版,我又重溫了一次。

不應該把《重返查令十字路84號》視為海蓮的中年追夢之旅(完整版)

生活在2021年的我們,若不是剛好遇到新冠病毒,確實很難理解飛行六小時、五千多公里的旅程是如何困難的不可行,導致海蓮二十年間竟無法順利抵達倫敦?

《百年孤寂》虛擬中的寫實

本篇文章看了《百年孤寂》讓人反胃,但還是非常推薦。

I am what I read——成為「我」的十本書

喜歡的書很多,只能選擇十本讓我變成現在這樣子的書。

《便利店人間》:你也覺得自己不正常嗎?

我那時剛好讀了《便利店人間》和《變形的陶醉》,兩本書中的女主角都會讓我感覺到一種無法突破困境的壓迫感。

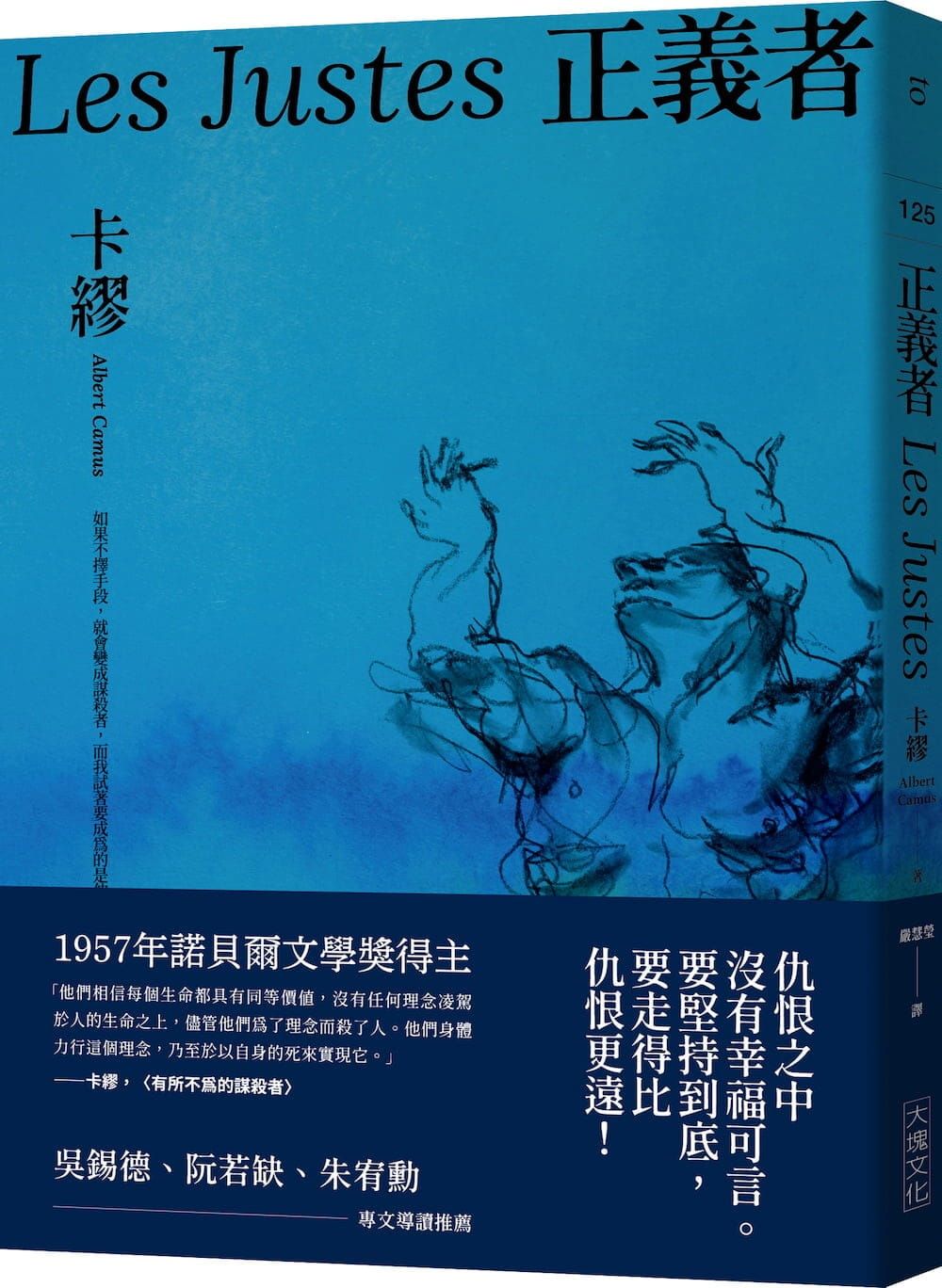

隨筆|卡繆《正義者》,萬物都是價值平衡

身為卡繆的書迷今早花了一小時讀完這本《正義者》這是一篇主觀的心得,不是什麼專業書評

雜談|從《咖啡帝國》的歐洲殖民主義看CCR

讀歷史的人不要打我,我只是將閱讀這本書中當下的想法紀錄下來,自以為是「意識流」!

從《玫瑰的名字》到我的語言使用

我的各種語言使用其實很不道地

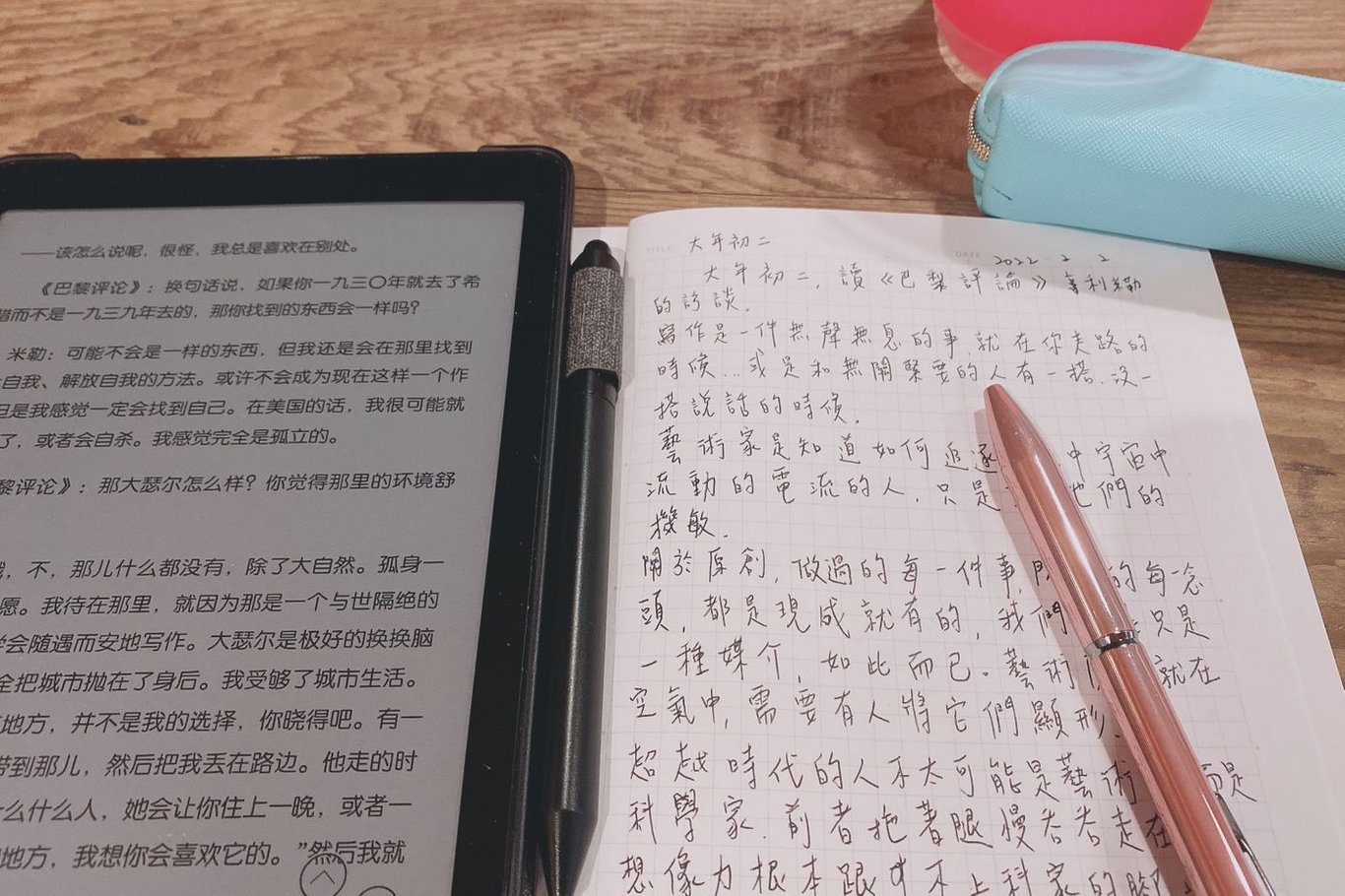

初二雜談|讀《巴黎評論》再來斷章取義

初二的流水帳

Poshlost,誰說讀文學要從中得到什麼?

明眼人看到我標題寫了poshlost,知道我還在借納博科夫的題發揮

關於納博科夫,除了Lolita,我一無所知

我是有意想了解像他那時期經歷過俄羅斯「滅亡」的作家或者是那時代流亡海外的俄羅斯難民,雖然是不同的身分背景,但因為我正在進行的非虛構寫作《千年家族》也是因為革命被迫離鄉背井。