資訊科技評論

資訊科技評論

當我們對現實不再留戀,即使變成一片廢墟也無妨;那麼,我們便能欣然地接受數位空間的虛擬浮華,擁抱科技為我們鋪設的康莊大道。從那時刻起,人類社會便走向了高端科技、低端生活的道路。

資訊科技評論

資訊科技評論

當我們對現實不再留戀,即使變成一片廢墟也無妨;那麼,我們便能欣然地接受數位空間的虛擬浮華,擁抱科技為我們鋪設的康莊大道。從那時刻起,人類社會便走向了高端科技、低端生活的道路。

📝📝:人類世界的數據將在五年內耗盡|大量使用「合成數據」近親繁殖,讓網路空間成為大染缸

合成數據並未能緩解數據缺乏的焦慮,隨著模型幾代的演算,生成的作品愈趨同質、失去多樣性;甚至,最後陷入模型自嗜的狀況。

📝📝:在 AI 時代尋找人類痕跡

AI 的出現擊垮了人類何以為「人」的驕傲,我們對 AI 的恐懼反映了人類自身的存在危機。AI 在大量數據的訓練下產生了專屬機器的「暗知識」,而暗知識將會顛覆人類社會對科技的想像。

📝📝:友善設計讓人簡單駕馭世界?

泰坦號整艘深海潛水器僅用一支遊戲手柄操控下潛的航程,打破了眾人以往對潛水器複雜的操作介面。

📑📝:《注意力商人》| 你我被「按讚」制約的人生

過往的廣告營利,是透過將產品賣給顧客獲利;然而進入網路時代,這樣的獲利模式變成了「注意力收割」──先吸引顧客,再將他們的資訊賣給廣告主。

📚📑📝:《認識媒體》| 人類充其量不過就是科技產品的性器官

這些媒介延伸了我們的感官,同時也令我們的感官麻木;人類,這麼說吧,不過就是媒介的性器官。 —《認識媒體》(Understanding Media)1964

📝📝:「一級玩家」、「碧血狂殺2」、《後人類時代》| 現實與虛擬之間愈趨模糊的界線

虛擬與現實之間似乎已經被融合成一個新的共同體;虛擬甚至跳出來入侵了現實,而現實也開始逐漸虛擬化。人,開始可以被數據化,不再是一個實體的生命體,反而成為一個「符號」。

📚📑📝:《重新與人對話》| 深度的對話不再是人類共享的記憶

對話、親密關係,是全人類都應該要力挽狂瀾保留的共享記憶。

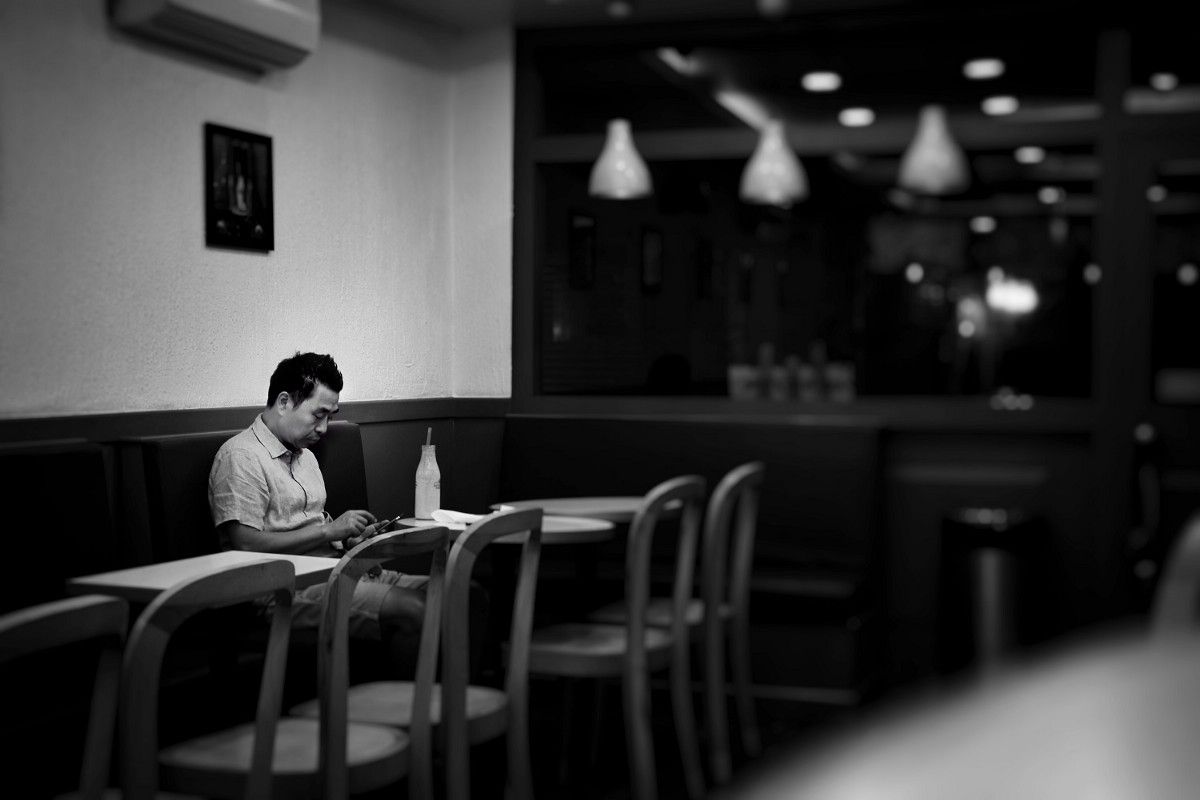

📚📑📝:《重新與人對話》| Ep. 1:家庭|家人之間的科技冷漠

在餐桌上的話家常已經成了絕響。手上的螢幕為彼此創造了一個獨一無二的空間,他們抬頭是為了準備下一次的低頭,手機架空了在這家庭團圓飯下該有的連結。

📚📑📝:《重新與人對話》| Ep. 2:朋友|你知道這迷因嗎!?

每一句對話的內容都離不開他們的手機;或者說,這根本不是對話,因為根本沒人在對話,每個人都想要說,但是卻沒有人想要聽。

📚📑📝:《重新與人對話》| Ep. 3:愛情|一個簡訊分手的時代

面對面的對話空白總是難以避免,但是在網路上,不知道要回甚麼時,我便可以推遲回覆的時間;或者更直接一點,用「已讀」來說明我對這話題不感興趣。

📚📑📝:《重新與人對話》|後記:被取代前的人類弱點

我們一直擔心科技會取代人類;但是在這一切發生之前,科技會突破我們的弱點,而且現在正在發生。

🎥🎞️📝:《雲端情人》| 虛擬的戀情,真實的痛苦

不正是因為這些傷痛、憂鬱、挫折,才讓我們能感受到自己真正活著嗎?感受這些情緒本來就是我們身而為人的專利,深植在所有人的基因序列裡。

📝📝:歐威爾式的言論環境

比起假新聞、假消息,浸泡在「歐威爾式的言論環境」裡對我們的言論市場而言才是更大的傷害。

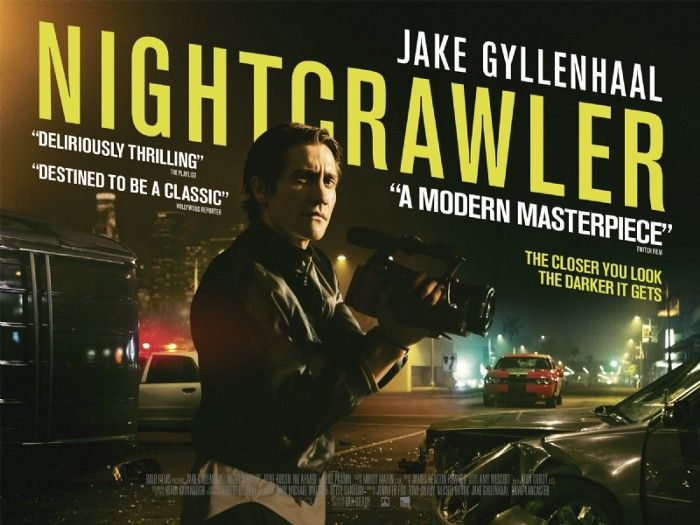

🎥🎞️📝:「獨家腥聞」| 鏡頭照到哪,那就得是新聞

媒體與閱聽人的關係一直都是雙向的,買賣雙都必須同意這筆交易才會成立,因此單就新聞層面來說,不能全然地怪罪媒體,閱聽人也有影響媒體的能力。

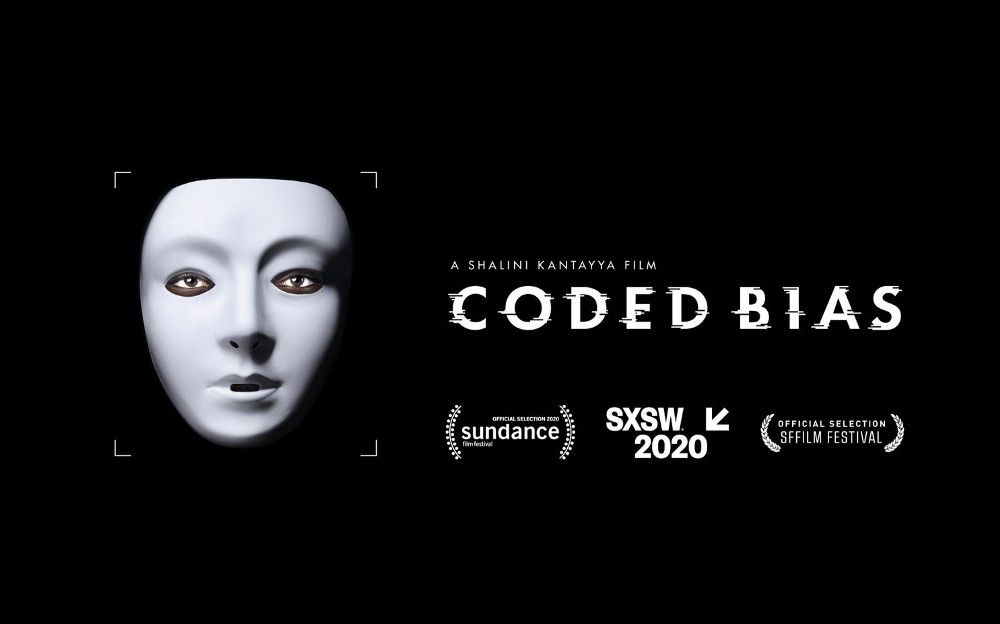

🎥🎞️📝:「編碼偏見」| AI來自數據,而數據來自歷史

凱西.歐尼爾(Cathy O’Neil)提出了對於所有程式設計師的質疑:我們用了甚麼數據訓練機器?這些數據如何取得?更重要的是,是誰決定要用這些數據的?

📝📝:交友市場的關係兩難|探探的臉部資訊隱憂

交友軟體的設計反而讓人們無意識地離穩定的關係越來越遠,而每個人也在左滑右滑中逐漸失去了自己的獨特性。

📝📝:交友市場的關係兩難|探探的臉部資訊隱憂

看似自由的交友平台,卻在使用的過程中無處不受監視,如同盧梭曾言:「人生而自由,卻無處不受限制。」

📝📝:交友市場的關係兩難|你在Tinder上的搶手度

消費社會對於人類生活的影響在於,人們永遠可以無限制地製造、消費、拋棄;現在,我們把這樣的隱喻帶進交友市場,永遠都有新用戶註冊、可以自由地左滑右滑、隨時都能拋棄反正還會有下一個。

📚📑📝:《AI背後的暗知識》| 人類能思考機器如何思考嗎?

本書《AI背後的暗知識》首度以「暗知識」描述機器的運作,以超越人類的視角來思考機器;我們可以來試著從這個問題來開啟這一趟辯論:「人類能思考機器如何思考嗎?」

📑📝:《AI背後的暗知識》| 機器能思考人類如何思考嗎?

有一個特質特別劃清了人類與機器的界線,這其中參雜了理性與感性,在人類的歷史進程上也經常發生「明知結果會失敗仍願意放手一搏,拚了命去爭取不可能中的可能