小說家的奇幻魔法

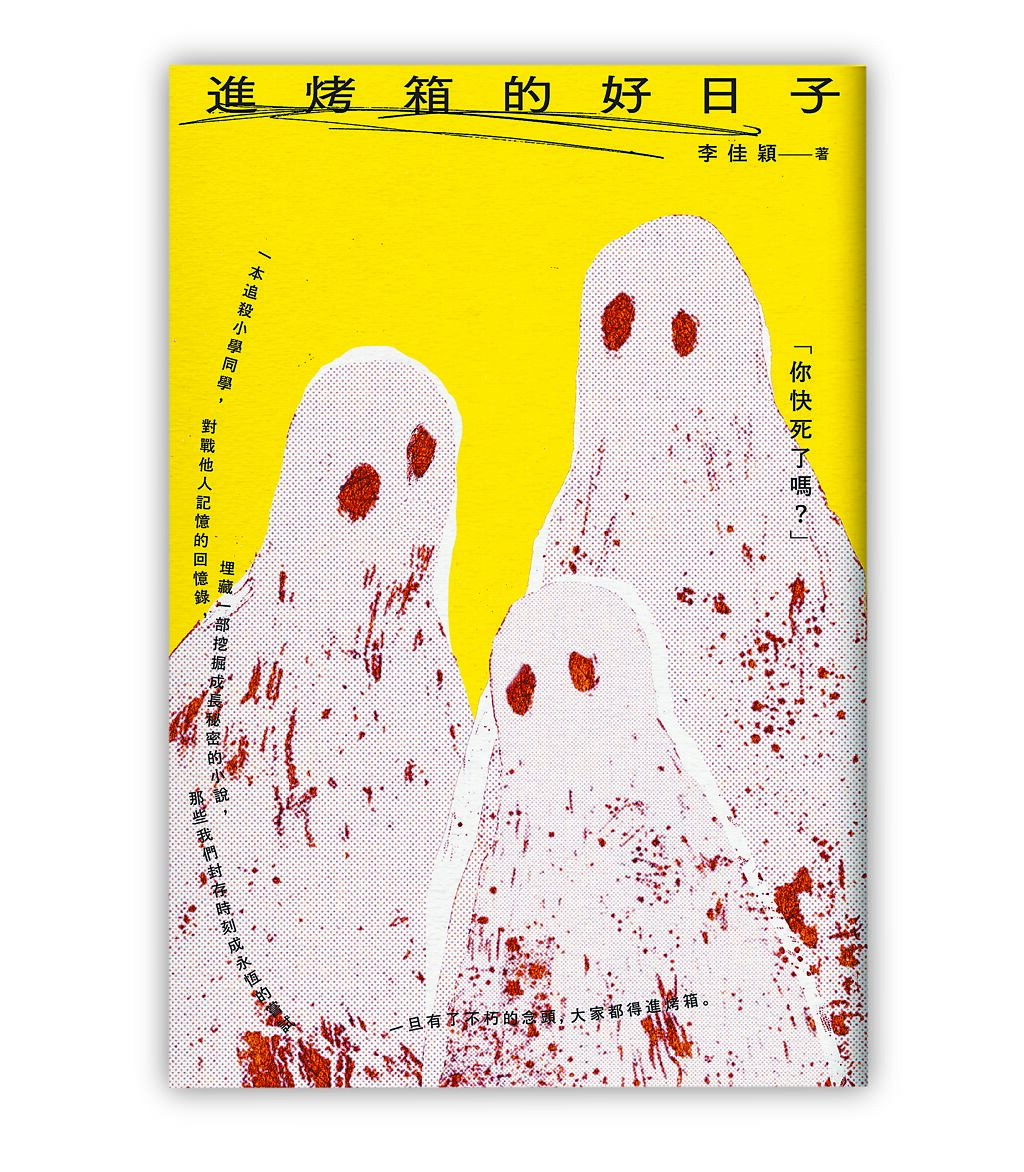

《進烤箱的好日子》是本奇書,之所以奇,因為作者似乎想寫小說,追溯十歲到十五歲的成長經歷,但基於虛構的故事不足以表達作者的情感,遂改為寫回憶錄,而回憶錄又必須逼近真實,於是這位已經長大成人的“傳主”便要千方百計請自己的父母及當年參與其成長的小學同學請出來,逐一確認書中事件的真偽,由此構成一部以“回憶錄本體”與“寫回憶錄過程”雙線交叉進行的奇書。

熟悉小說敘事理論的讀者,對這種關於故事的故事看似是作者自我意識的表現的技巧應該不會陌生,其實也可以理解為一種通稱為“元小說”的寫作策略,作者在書中坦言“小說用各式技巧將發生過的跟沒發生過的兩坨麵糰揉成一坨,小說家不必回答有關小說真實性的問題,而問小說家作品是否為真的將受到永世無法領略小說之美好的嚴厲懲罰。”於是這本青春回憶錄的閱讀趣味就在於把簡單的成長故事寫成複雜的記憶糾纏,兩條主線有時互相印證,有時卻彼此干擾,從而形成意味深長的張力,在紀實與虛構之間收放自如,透過主角患得患失的書寫、訪談、改寫,讀者似乎也參與了文本的連結與創造,稍一不慎,就會連繫到自己回憶的罅隙,頃刻之間墜入小說家的奇幻魔法迷陣,把成長的快樂與遺憾都不經意地召喚出來,被文字困住,甚至被記憶追殺。

作者李佳穎在書中扮演置身事外的角色,卻由主角“阿丹”拋頭露面,她在故事之初表現得輕鬆愉快,暢談寫回憶錄的各種理由,隨著她再見舊友憶起成長的莽撞、友情的考驗、性取向的迷惘、青春期的痛快與痛楚,劇情急轉直下,儘管“阿丹”依然談吐幽默,但大量青澀的記憶已經足以令人有想哭的衝動。

所謂“進烤箱的好日子”,當然與烹飪無關,其典故來自詩人普拉斯(Sylvia Plath)把頭放進烤箱自殺一事,其實這個書名已為故事定調,在甜美的文字之中,盡是讓人難過得想死的成長苦況。

綜觀全書,我覺得李佳穎寫得最好的部分是描述童年時的“阿丹”時如何看待父母離婚這件事,她表面是很平靜,但內心湧現大量疑問,卻又不知如何表達,這些疑問形成困擾一生的心結,李佳穎把這種私密的心事一層一層展現於讀者眼前,而且是反覆迴盪的由童年寫到成年,涉及父母爭吵的每個細微舉動對女兒內心的巨大創傷,因為這些細節,讀者自會明白“阿丹”寫回憶錄的意義:“任何熬過童年的人都有足夠支撐他後半輩子的人生素材。”她是熬過來了,所以希望藉着書寫幫助有類似遭遇的人整理思緒,重啓人生。

(刊於2025年5月4日澳門日報“閱讀時間”)