大学生的“阴暗爬行”:又一个“不允许”

记者 | carl 木安 和风

撰文 | kuno

编辑 | 草签

樊想的操场爬行就这样开始了:她的身体着地点从双脚变成了膝盖与掌心,在皮肤与人造草皮摩擦的同时,以接近原始人的姿态,一点点向前移动。

11月10日晚上8点,操场和往常一样,分散着围坐了不少学生。由于樊想所在的W大仍处于疫情管控状态,出校不便,操场便成了学生课后消遣的常去之地。樊想和同乡群友的爬行活动就约在这一天。为了和群友相认,她还特地戴上了恶搞性质的哈士奇头套。在众目睽睽之下爬行,樊想也没有感到不好意思,只觉得自己正从高度的精神压力中慢慢地释放出来。

爬行活动,于11月初席卷全国各地高校,成为一段时间里大学生消遣娱乐的方式。爬行群二维码、爬行活动的宣传海报、爬行活动的图频等元素曾密集地出现在大学生的社交平台里,成为他们的热门话题。但过了不到半个月,爬行活动便经历了“降温”,逐渐消失在大众视野中,成为了一段普通而荒谬的笑谈。

从“梗”到现实

阳洋参与到爬行活动中去是源于朋友邀请,她只觉得新奇,没想到互联网上的“爬”能爬到现实的操场上去。阳洋说的互联网上的“爬”指的是目前网络上流行的一种“发疯括号文学”:“(尖叫)(扭曲)(阴暗地爬行)(爬行)(扭动)(阴暗地蠕动)……”这套语言体系为年轻人群体所创,常与崩溃、激动等精神状态联系在一起,用于表达浓烈的情绪或是发泄精神压力。

11月9日,中国传媒大学的一名学生在匿名论坛提出:“大家看到一个人在学校地上爬行会不会被吓到,如果不会的话我明天就干这事。”帖子发布后反响热烈,随后爬行活动就在校内图书馆门前以及南操场落地。图频传到网络上后,爬行活动先是在北京的高校中流行,很快便风靡全国。

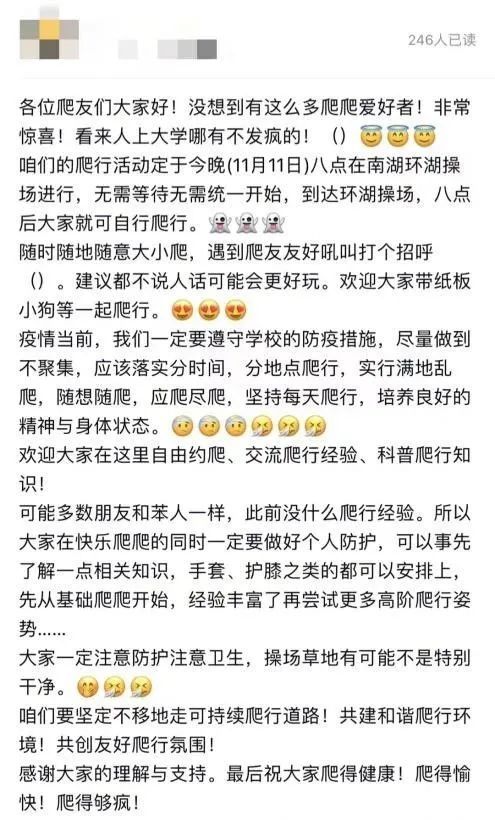

阳洋所在的C大也有很多人关注到了爬行活动,石北觉得这个活动虽然荒谬但很有趣,两三天后便开始了策划。他创建了一个QQ群,供想要参与爬行活动的同学交流联系。这个群聊受到了学生们的广泛欢迎,群成员一度达到700余人。经过群友们的共同商讨,石北定下了活动的具体事宜——他在QQ群公告里讲明了爬行活动的时间、地点及形式,无需统一开始,可以“随时随地随意大小爬”,并提醒参与的同学需注意卫生和防护,也不要吓到操场的其他同学。

然而,就在活动开始前不久,石北接到了辅导员的约谈通知,约谈的时间正好与爬行活动相撞。无奈之下,石北没有按照约定前往操场进行爬行。而在原定爬行地点,部分爬行群里的同学按照约定自发组织了小范围的爬行活动。阳洋便是这其中的一员。

11月11日晚,阳洋去到活动所在操场时,爬行已经进行了几轮。她看见大约有二十人戴着口罩和帽子,聚在操场边缘,以中间一个小圆,外围一个大圆的形式,手掌和小腿触地,绕着圈爬行。圈的最中间还摆放着一只以纸盒为材料制作的小狗,“做纸狗”也是当时在大学生中流行的娱乐活动之一。

周围有人围观,有人拿出手机录视频,惊讶的叫声和笑声此起彼伏。而爬行者不受其扰,依旧有节奏地爬行着。由于同人造草皮摩擦会让手心不舒服,有的爬行者还专门戴上了手套。

阳洋形容这个画面是“拘谨中有一丝疯狂”,爬行的人彼此并不认识,然而在大庭广众之下共同做这么一件比较“丢脸”的事情,反倒能扔掉面子,放飞自我。阳洋说:“戴上口罩好像是戴上了面具,但是其实是脱下面具。”

她很快也加入到爬行队伍中去,在绕圈集体爬之后,他们还开展了竞速爬、接力爬和自由爬。甚至有个女生开始侧着身打滚,滚了几圈又汇入爬行的队伍里,直线向前爬去。爬累了,他们便平躺在操场的草坪上,围成一个整齐的圈,默默休息。整场爬行活动在操场的大灯熄灭之后达到了高潮——他们把爬行变成了打滚,整个身体同草坪亲密接触。还有人开始大声唱歌,会唱同一首歌的跟着合唱,再拉着手围成圈,像开篝火派对一样跳踢腿舞。

这种激昂的情绪一直持续到活动结束,回想起这一个晚上的感受,阳洋说像是灵魂离开了身体,在空中跳舞的同时还顺便洗了个澡,再唱着歌跳回她的身体。阳洋觉得自己的情绪得到了释放,兴奋过后,内心只剩平静的疲倦。

后来,阳洋了解到网络上有很多人将爬行活动与大学生心中的空虚与无力,甚至是境外势力联系起来。但她并没有想那么多。她觉得爬行只是一段时间内流行的娱乐方式,很快会被新的流行事物所取代,并没有如此深层次的含义

无声的挣扎

和阳洋的娱乐目的不同,N大的阿九和牧野把爬行视为一种离经叛道,他们将此作为打破“服从性训练”的方式。11月11日晚,他们因为操场一声“一起来健身吧”的呼喊,加入到这场无组织爬行活动的队伍中。对他们来说,爬行活动的魅力点在于无规则——同样是运动,学校连必须完成的校园跑都有规定的路线,跑90圈就看到90次一样的风景,这样无处不在的束缚让两人觉得烦闷。

而爬行给了他们释放的机会——活动的第一环节是一场比赛,最先爬到中线的人获胜,随后便开始花式自由爬,他们称之为自由表演环节。这时候,因为有两位爬行者的路线比较像一个圈,便有越来越多人加入其中,慢慢演变成一个爬行者的大圈。婴儿爬、蜘蛛爬、下腰式反爬……他们在几轮爬行中尝试了好几种爬姿。当时已经过了晚上十点半,熄灯的操场聚集着二三十位爬行者,阿九和牧野甚至看见学校舞狮队的同学在训练结束后套着狮子头爬行。

在阿九和牧野看来,爬行活动还远远达不到反抗的层次,顶多算是一部分不满的表达,或者说是一种挣扎。就像动物园里被关起来的北极熊,会不断地来回走以表现焦虑,但是它本身也没有要反抗动物园,它难受,就只能这样来回走。而阿九和牧野,也是“被关起来的北极熊”,他们对无法通过的出校申请和不尽人意的生活条件不满,又对校园里各项“不允许”感到不耐。他们有负面情绪需要发泄,却又对后果有一定忌惮,希望选择一种不影响别人的方式——比如在熄灯后的操场爬行。

阿九觉得,自己已经活在规训之中了,就应该更多地关注自己的感受,不要“活得太痛苦”。在爬行的半个小时里,她只需要关注新的爬姿和爬行速度,封校、绩点等长久不变的烦恼都被短暂地抛于脑后。阿九说,和朋友一同尽情地贴着草地爬行,有一种非常欢脱的感觉。虽然爬个十几分钟就筋疲力尽,但是因为自己在很长一段时间内都没有像这样子酣畅淋漓地自发运动过,因此觉得很舒畅。

而樊想第一次在同乡群里看到有人谈到爬行活动时,只觉得这件事无比荒谬。可正是因为这种荒谬,樊想开始想要去操场爬行,她试图用荒谬的表达来测试学校和社会对此的态度,通过“异常的行为”表达不满。

樊想近期最大的不满,来源于生活中看不到尽头的封控还有逐渐越界的权力。国庆假期,樊想因为觉得情绪压力太重,安排了一次到江西的放松旅行。她约好了朋友也订好了食宿,可在走学校的离市审批流程时却并没有被批准。最终樊想还是选择了继续这段旅行,在9月30日下午设法离开了学校所在的城市。而在旅行结束一段时间之后,樊想的母亲接到了樊想辅导员的电话,辅导员严重警告了樊想私自离市的行为。这让樊想异常不快,她认为学校无权掌握她的行踪,这顶多算是相关部门防疫的管辖范畴。

基于这样的出发点,樊想和朋友曾在同乡群里设想过一条比较具有“反抗色彩”的爬行路线:从操场爬到学校的行政楼。以这种类似行为艺术的方式,表达对校方“权力”的反抗。但出于路程遥远等客观因素,以及对保全自身的考虑,他们没有采取这条路线,只是在操场进行了普通的绕圈爬和竞速爬。樊想说:“那样好像也没有办法去表达我们的任何诉求。即使别人来问我们在这里干什么,我们也只能说在行政楼前面歇歇,什么也做不到。没有敢作敢当的勇气的话,我不太赞成去行政楼。”

爬行的权利

在操场在爬行的过程中,最让樊想惊讶的是学校对爬行活动的阻扰力度之大。刚爬了不到一圈,就有一名散步的老师前来搭话。老师对爬行活动不甚赞同,还旁侧敲击地打听樊想和朋友们的学院和年级。樊想觉得这位老师并不是好奇或是想要加入,只是想阻止他们继续进行活动。近半小时后,终于熬走了搭话的老师,樊想和朋友爬了大概五分钟,又等来了一位保安过来对他们说:“领导知道你们在这爬之后着急忙慌给我打电话,让我马上来阻止你们。”

爬行活动结束不久,樊想就接到了辅导员的约谈通知。辅导员受学院领导委托,试图从樊想这里得知他们的爬行活动从目的到参与者的全部情况。从辅导员口中,樊想得知学院里的领导对这件事格外着急,希望找到爬行的人并阻止这种事情的再次发生。但是出于忌惮以及对其他参与者的保护,樊想只能和辅导员说自己并没有参与活动,糊弄过了这次约谈。

然而很快,她就等来了第二次约谈。这一次学院领导直接将樊想参与爬行的证据交给了她的辅导员。在当日爬行活动的图片中,有个戴着哈士奇头套的人格外显眼。而散场后,戴着哈士奇头套进宿舍的女生用樊想的校园卡刷开了门禁——哈士奇头套一下子成了樊想受到“指控”的证据。无奈之下,樊想只得承认自己的参与,不过她一口咬定爬行的目的是健身,她和其他爬行者并不认识。

辅导员告诉樊想:爬行的动作不雅观,会造成不良影响,还容易被曲解,健身可以换一种方式。樊想觉得,从学校对爬行活动的反应来看,辅导员所讲的不良影响指的是爬行被赋予的敏感暗示会给学校抹黑。这样的说法,樊想也常常在网络上看到。从学校到社会,这种惊弓之鸟的态度,让樊想觉得荒诞好笑。

石北在被约谈时被要求解散他创建的爬行群聊。学校在约谈中表现出来的态度是,由于担心境外势力渗透,虽然不严格反对爬行行为本身,但反对有组织的爬行活动。石北推测,这是因为爬行活动“不体面”,可能被借机宣传。但这样的反馈只让石北加重了对于学校“无边界权力”的反感。

樊想觉得,在这之后她应该不会再参加爬行活动了。整场活动下来,她发现爬行除了能让她拥有短暂的开心和放松之外,没有起到实质性的作用。和她预想的不一样,爬行没有体现出她的不满,也没有表达任何观点和诉求,最后也只归到了“健身”上,一切都像是做给自己看的一场戏。那天爬行结束后,樊想对一同爬行的好友说:“我觉得以后咱们还是别爬了,大家聚在一起读一读诗,聊一聊天,谈一谈自己的看法,或者是办一办读书会,都比爬行来得实在。”

但樊想又觉得迷茫且矛盾,对于逐渐表现得“失序”的现状,她时常感到担忧。但她并不知道自己能对现状做出一些怎样的改变。她想:如果我们有更多的权利,干嘛还要爬行?

但现在,樊想好像连爬行的权利也没有了。

(应受访者要求,文中樊想、阳洋、石北、阿九、牧野均为化名。)

(封面图为大学生操场爬行,来源于互联网。)

排版 | 木安