書評•評書|校園戀童慣犯之死:《老師》

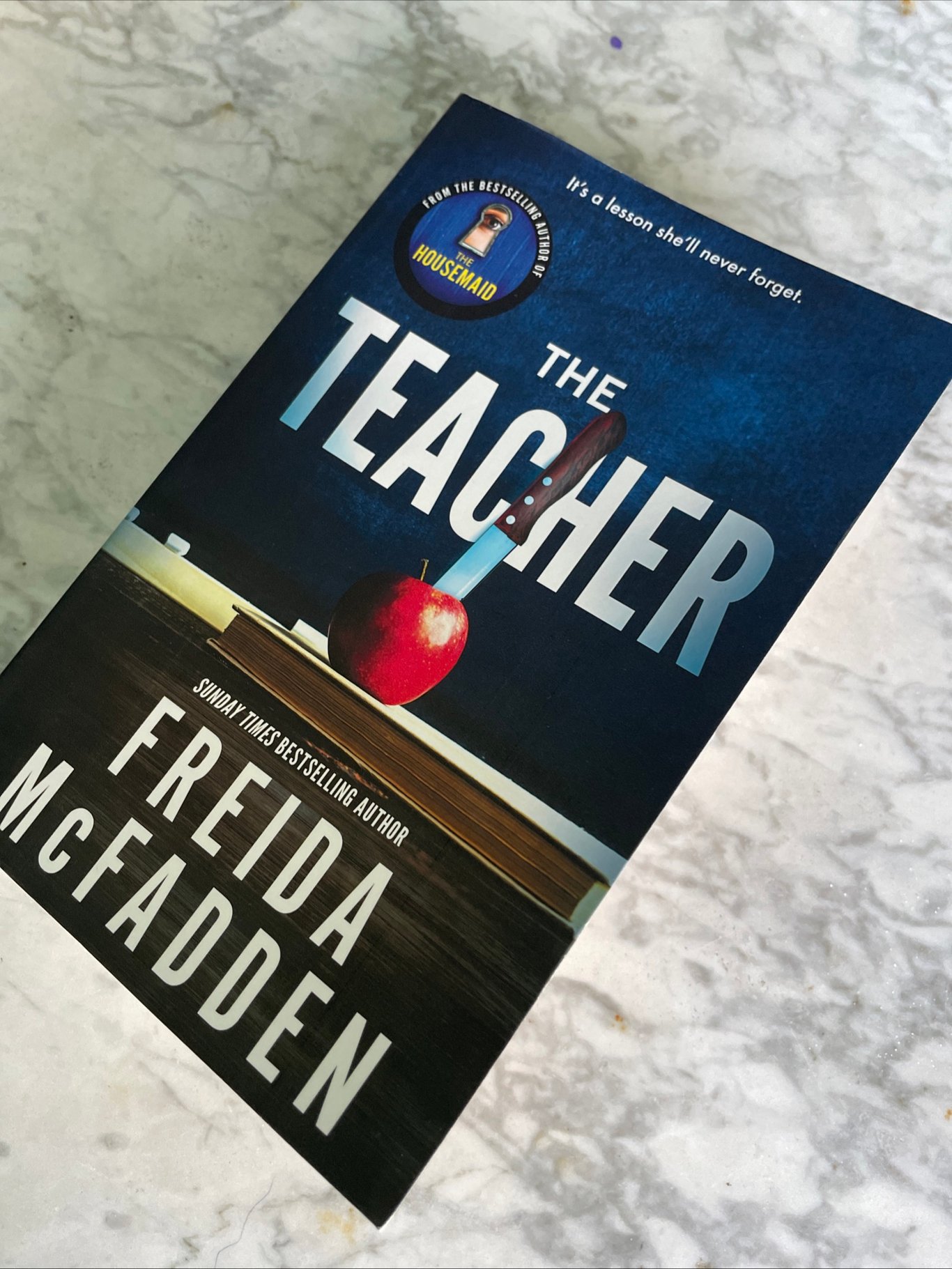

Freida McFadden的心理懸疑小說系列一直很受歡迎,幾個月前我看上一本,書名是《老師》,很想看看,結果預定很慢,等了好幾個月,到手之後卻一下子兩天之內就讀完了,意猶未盡,決定再買一本。😂

作者Freida本人是一個腦部手術醫師,閒暇的時候會寫一些跟醫藥有關的小故事,也在早年間出版,或許這樣的創作一發不可收拾,於是Freida走上了寫心理懸疑小說的道路,她的作品大賣,以「情節反轉」著稱,頗受歡迎。

當然,看題目的讀者不要以為我是標題黨——並不是,「校園戀童慣犯之死」也並不是我一句話概括本書情節的劇透,這本書中雖然有一個校園戀童慣犯之死的情節,但遠遠不止於此。

騙高中生那句「你我才是真正的靈魂伴侶」

這個世上輕信他人的人很多,孩子尤甚。在Freida的《老師》封底,最顯眼處出現的一句就是——

Lesson #1: trust no one

然而,這是一個可怕的「Lesson」。首先,如果一個孩子從父母那裡學到的是「不要相信任何人」,我覺得或多或少是一個大問題的隱患。「任何人」不是就包括父母、親朋好友、老師和鄰居嗎?難道,父母希望傳達的信息就是這些人中沒有一個人是可信的?知人知面不知心?很難想像以一個孩子的頭腦究竟怎樣消化這樣的消息。其次,如果本應該被孩子信任的人都不能被信任,那麼,孩子成長過程中面對的社會就會成為一個很難以想像的恐怖之地,畢竟,任何人都不能相信嘛。孩子比較容易變得跟社會或所有人對立起來。最後,一個成天生活在人身邊的社會人卻無法對任何一個人產生足夠的信任,這個人基本上是在誠惶誠恐地度日。

一個人,在成長過程中,至少在我看來,有意識無意識地總會或多或少選擇一個可以信任的人,否則,這個人難以生存。若剛好選擇了不應該信任的人呢?不少人為此付出了極大的代價,有些人甚至生命。

再者,也就是Freida給我們展示的一個情況,如果是那個本不該被信任的人告訴你,「不要相信任何人」,你又深信不疑,是不是眼看著就把好人們拒之門外了呢?

壞人在笑。

「我從未有過像你這樣的靈魂伴侶。」

「所有的人都想要挑撥妳我的關係。」

「你只要否認一切就行。」

「不要相信他們的話。」

有多少曾經的受害者成為了加害者?

我知道這個答案是:有很多。但同時,我也知道,有很多很多受害者最後沒有成為加害者,沒有把自己曾經受到的痛苦作為加害別人的藉口。更重要的是,說這些並不需要上帝視角,如果能夠做一個清醒的旁觀者,就可以看到很多曾經暴力的受害者並不願意以受害者自居,反而是盡其所能打破一切束縛自己的精神枷鎖,尋找自由;生活中每時每刻以「受害者」自居的人,更傾向於利用人們對於「受害者」的同情來時刻尋找慰藉,cash in。

這個故事中的受害者在受害的時候大多還是十幾歲的孩子,他們都因為對於面向帥氣的老師欽佩加敬畏到五體投地的程度才被老師誘惑。是啊,(誰承想老師是一個戀童慣犯呢?)

另外一個悖論

這個故事涉及一個悖論,就是面對案件,面對證人,什麼樣的人的話可以相信,什麼樣的人才有所謂的credibility呢?雖然也是老生常談了,但在我看來,這一直是無解的一個悖論。

很多沈入抑鬱或者精神飽受折磨的受害者(例如,煤氣燈效應的受害者),在不明就裡的吃瓜群眾面前,甚至在執法人員或者醫藥人員面前,都是那個「吃藥的人」,那個「精神不穩定」的人,那麼,他們的話vs一個「精神極度穩定」的學校老師的話,你選擇信誰呢?

也因此,需要注意的就是,很多加害者是會在很多細小的、非常平靜的情況下一點點將受害者逼瘋(就是推像精神崩潰的邊緣),然後在衝突真正爆發出來或者說受害者開始反擊的時候對不明真相的群眾開始指證受害者才是那個瘋狂的、精神不穩定的、危險的攻擊力。

所以,這個悖論在很多懸疑小說裡百試不爽。一個知道真相的人往往是難以承受真相的重量的,所以精神變得不穩定,而正是猶豫其精神不穩定的狀況,身邊的人選擇不相信ta,轉而相信加害者,最終真相在各種糾葛中慢慢顯現。

《老師》是一個折疊了好幾十年的戀童慣犯案件。這麼多年來壓抑的高中學生無法言說的苦痛都似乎在最後一刻爆發。最後戀童慣犯被皆大歡喜地殺死了,可是,殺死他的卻不僅僅是一個他幾十年前的「受害者」,更已經成長為一名老師,同樣,也愛著自己的學生。