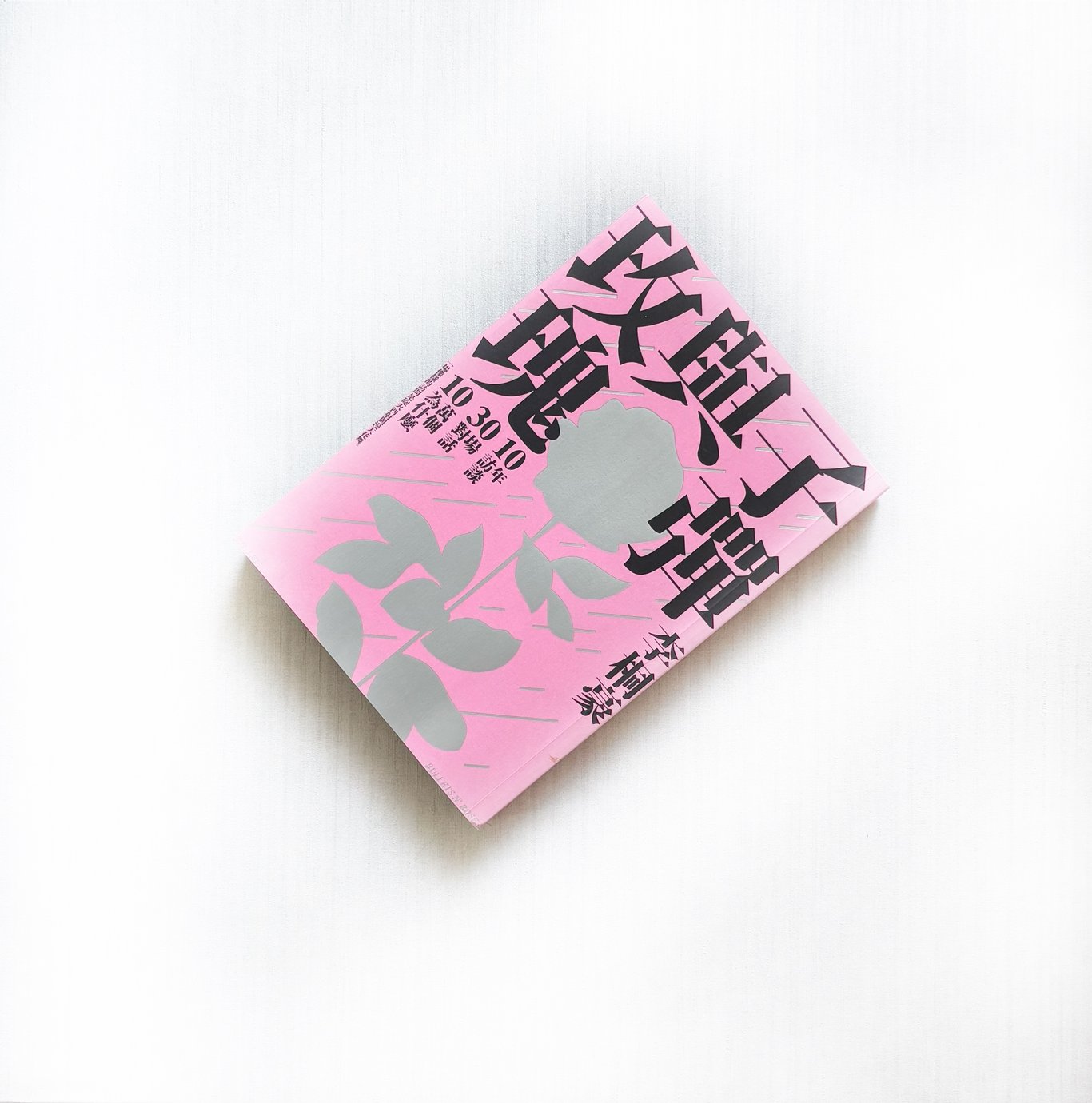

【閱讀筆記】僅隔一筆的讚美與冒犯 李桐豪人物專訪集—《子彈與玫瑰》

一場像樣的訪問,是帶著子彈與玫瑰赴會:要不槍彈上膛、砲火四射,逼出口供;要不暖語含苞、漫天花舞,誘出真心話。

人物專訪大概會是許多人認為最難的採訪類型,尤其是當採訪對象本身就已經是名人、許多背景資訊都已經不是新聞的情況下,該如何讓讀者看到新的內容,更是一大學問。從房慧真的《像我這樣的一個記者》、蘇惠昭的《守住角落的人》,集結了記者李桐豪在《鏡週刊》十年完成的三十篇人物專訪所推出的《子彈與玫瑰》,是我所讀過的第三本類似作品,而從其中的內容來看,「子彈與玫瑰」大概是一個再貼切不過的書名。

三十場對話紀錄 以「子彈」揭露名人的真實樣態

在這被記錄的三十場對話當中,總共被分成三個部分:〈光影之下〉收錄了豬哥亮、李安、蔡琴,甚至是博恩等站在螢光幕前的藝人們;〈筆桿之中〉的受訪者則是蔣勳、李昂、白先勇等作家;至於〈廟堂之上〉,被記錄的是關於洪秀柱、王金平、蔡英文、宋楚瑜等,橫跨藍綠及台灣政界的知名人士。「從下到上」這些名人在他筆下成為一篇篇故事,但不變的卻是當中就連讀者都能夠輕易感覺到的「冒犯感」。

直白點出訪談過程當中出現的前後矛盾、向本人求證外傳的八卦內容,甚至是不惜一再把話題帶到對方最脆弱的軟肋,李桐豪並不是不在意把採訪的氣氛搞僵,或者應該說他更重視藉由實際接觸到名人的機會,不計一切得到第一手的親口回覆。而這樣的風格,也讓他所寫出的那些訪談有時會讓人忍不住為他捏一把冷汗,在某些部分甚至會產生「這樣問恰當嗎?」的疑慮。但毫無疑問的,他確實是一位用功的記者,並且努力地嘗試展現記者的專業與職業道德,來回應他所背負的社會責任。

記者存在感強烈 帶有個人特色的專訪集

另一方面,和之前看過的其他專訪文章相比,《子彈與玫瑰》當中採訪者的存在感也比較強;除了那些場景描寫,藉由呈現他所看見的事物來增加讀者的臨場感,他並不避諱將更多的情緒與道德判斷加入在那些文章當中。這樣的方式,也讓他所寫的人物專訪,多了一些和其他人不同的特色。

因爲前面提到的那些風格,《子彈與玫瑰》或許可以預期將是一本評價不一的作品,包含讀者本身的意識形態,還有對於媒體文章的預設立場及期待等,都會影響到對它的看法。那麼對我來說它是本好作品嗎?儘管不能說是我心中人物專訪的「範本」,但特別是在閱讀〈廟堂之上〉裡那些關於政治人物的故事時,我確實在閱讀的過程中,感覺到了一些在過去的專訪文章當中,比較少出現的新鮮感,甚至因此而覺得那些通常只會出現在媒體畫面中的人,好像多了幾分親近感或真實感,而這樣的閱讀體驗或許也足以證明《子彈與玫瑰》確實有它獨特的魅力存在。

(本文與華藝電子書合作,文章連結:reurl.cc/EVQO6n)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐