閱讀|濱海茅屋札記

(修改过)

IPFS

📘閱讀書名

濱海茅屋札記

📝閱讀心得

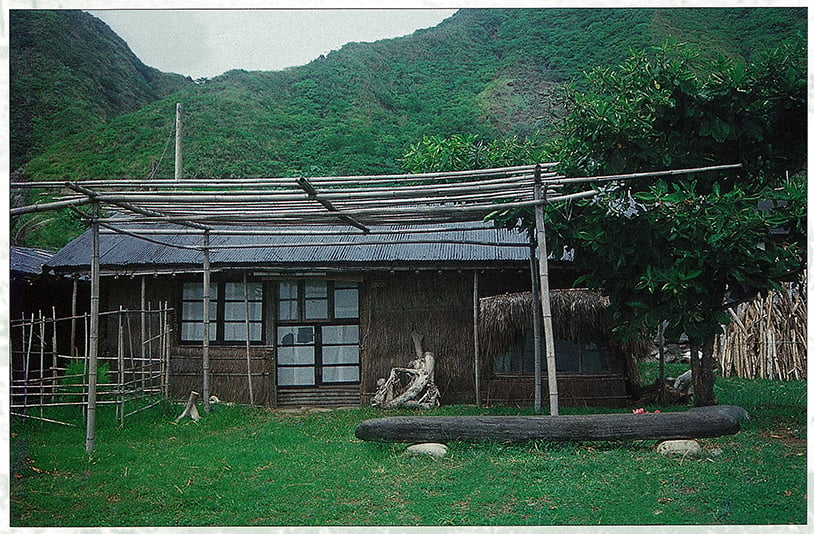

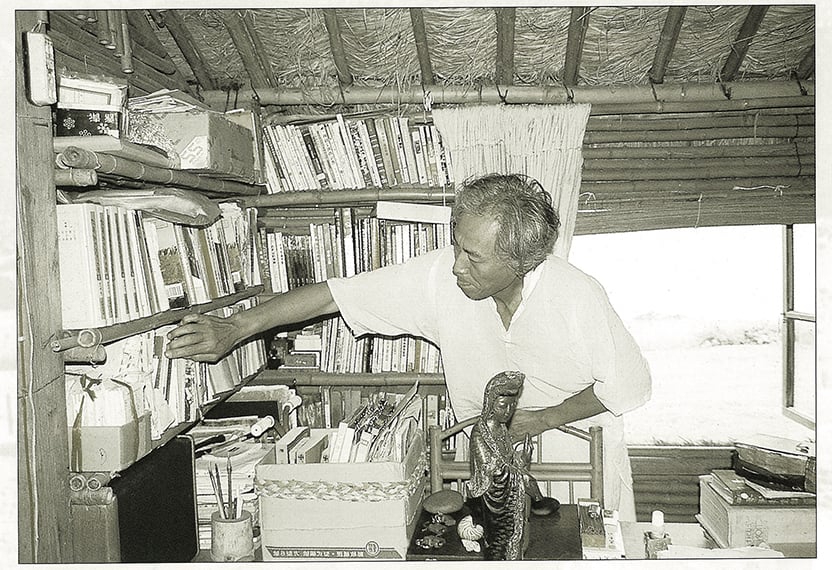

會知道老孟是因為《與神對話》系列,第一集由新時代教母王季慶翻譯,之後則是孟祥森譯的,後來接觸存在主義,其中《齊克果日記》、《地下室手記》等都是老孟翻的,甚至《愛的藝術》、《湖濱散記》也都是他翻譯的。他因嚮往《湖濱散記》描寫的生活方式而遷往花蓮縣鹽寮村,比區紀復還早。

有人或許會說我崇尙自然,這我大致是可以承認的,但若有人說我是自然主義者,我就覺得複雜糾纏。因爲任何一種經驗、想法或態度一旦變成了「主義」,就變成了圈套、束縛與陷阱,多少人會在裡面動彈不得,多少人會妄念滋生,多少人會以它的名義爲非作歹,遺禍無窮。

老孟是崇尙自然的,書中有一些議題也是我思考的,在不同的時間線上交會令人開心自己並不孤單。我最有感的是〈甘於無知〉:

我覺得知生知死知宇宙是一件太累人的事,也是天地造人本不欲人知的事,而今,人非要去知不行,是以搞得民不聊生。

這也是我最近在想的,或許膚淺無知才是幸福的,我真的要把《中觀》甚至《現觀》搞懂嗎?我也曾想過〈死與禪悟〉:

所謂禪悟是什麼?豈不就是這腦漿尙未塗地時的某種神經通路狀態?所謂那種大光明、大喜悅、那種地動山搖的變化,豈不就是內在神經通路的某種變化?苦惱、與疑問是含在這腦漿裡,開悟與解答也含在這腦漿裡,而當沒有這腦漿時,寧有這一切?

而其餘書中則是記錄了老孟在鹽寮的生活瑣事,其實以前看到老孟翻譯眾多艱深的外文鉅作,當讀到《孟祥森/孟東籬作品精選集》時是有點失望的,因為裡面盡是些瑣事,沒太多深刻的思想,而且在學生時期,認為像老孟、區紀復等的簡樸生活無異於混吃等死,沒想到數年後,我也來到了嚮往他們混吃等死的時期,只是沒他們踏破紅塵的灑脫。

照片源自:文化部國家文化記憶庫

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!