第一站

忘了是谁说过:当一个人活到了足够的年纪,回忆就会变得愈发清晰。

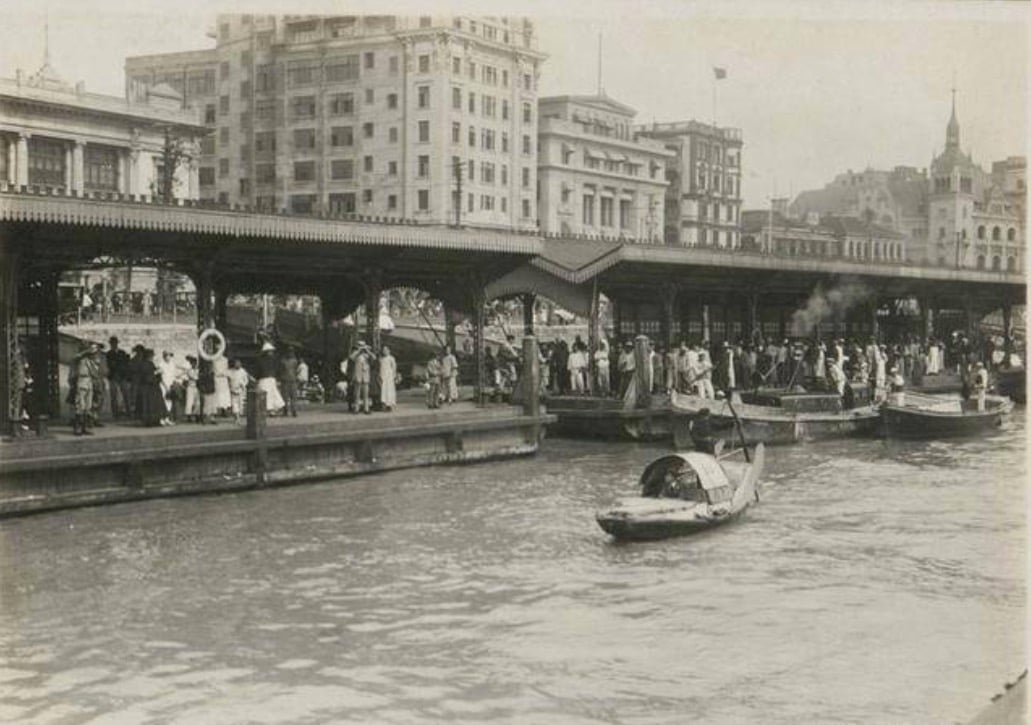

《繁花》里林熙蕾演的林太说的好:上海的雪 落到地上也积不起来的。上海不下雪 却总是离不开雨水,雨总归下不大,却足够把视线洗的模糊,模糊的连同时间线也看不太清。按我妈妈的说法,下的久了 总好像是能看到了1949年的天。过去我总是因为这句话偷笑,因为她本人诞于1952年。现在年过不惑才渐渐明白,啊 原来真的可以...当一个灵魂与生活的现实磨合的足够久,她就可以透过那些雨滴,透过那些包裹着这个城市的烟火气落入喧嚣的朵朵涟漪模糊的看见,看见1985年新华医院呱呱坠地的自己;看见长衫礼帽立于街头与这个十里洋场合影的年轻外公。也看见了混着人群挤在绿皮车厢里一人一包准备支边的16岁的老妈。

是的 她是上海知青。当时代洪流带着一纸政令降临每家每户 父母却再无法提供庇护;当家里年幼瘦弱的弟妹仰望着她这个长姐;当她得知如果自己不去 那么远赴他乡的就是家中被寄予厚望前途可期的弟弟(也是这个家中除父亲以外唯一的男丁)。她知道自己没得选,于是偷偷拿了外婆藏匿的户口本替自己报了名,在一个梅雨季的夜里离开上海孤身上路当了知青。我没有时光机,我无从得知那一刻的她是否生出过后悔,却能体会到她那时的无措,因为她跟我形容过说:“火车开往乡下的路从出了上海就越走越黑,当第二天火车进入安徽省境内的时候,当一车年轻的城市孩子目之所及是遍地衣不蔽体,赤脚行走或追赶火车进站或远远呆滞观望的当地人时,几乎所有的女生都哭了,因为那一刻她们才知道迎接她们的是什么,而身后已无退路。”

她说那景象她一辈子也忘不了了,还说她至今感激那位街道登记处帮她办手续的大姐姐。或许是看出了老妈眼中当时强装镇定中闪现的慌乱,或许仅仅是出于对自己从小看着长大 明明还未成年却一夜之间被迫承担一切的小姑娘的疼惜。于是把她的名字放在了去安徽支边的建设兵团的名单内。借着所谓“部队建制”的保护,虽然都是被下放 却免去了一群少年男女和当地人直接接触的命运,在知道自己不用孤身一人借住在陌生人的家中,不用心惊那些潜藏在黑暗里未知的饥饿混沌,即便是集体睡稻草也至少可以睡的安稳了。在那个黑白颠倒几乎天天都有《天浴》上演的年代,这已是最大的幸运... ...

即使是一个时代的悲哀,但苦难就是苦难,苦难不值得被称颂。这个观点我相信外公也是同意的,因为他为此埋怨了妈妈很久,觉得女儿太倔强,即便时局艰难 那么大的事情不该让她一人背负了去。他是典型的老派上海男人,一米八七的大个子 生的南人北相,话不多却很儒雅,再热的天气里也坚决拒绝着背心外出,用当时一个人78块的月薪养活着一家八口。热爱做饭,大概因为在鱼米之乡长大的关系而熟识水性,会用工作以外的空闲时光自制工具跑去黄浦江里踩水捞河蚌和螃蟹回来让外婆偷偷卖掉贴补家用,顺道让子女在那个食物短缺的年代实现了大闸蟹自由。对此我默默羡慕了好久,因为在那个没有冰箱的年代,本着不浪费食物的原则螃蟹只会在第一时间被蒸熟拆成一堆堆的蟹肉做成蟹黄羹 或蘸馒头或拌面,这在现今一碗蟹黄面也要三位数的魔都来说根本就是奢侈了不能再奢侈的存在。

或许基因就是这么神奇,拥有了妻儿老小的外公靠着自己的勤劳和智慧在上海事业有成,却忘记了出身水乡大家族的自己当年为了出人头地,又是如何倔强的不管不顾只身来到这陌生城市开始打拼的。作为家里的长女,老妈完美继承了外公乐观豁达和倔强脾性,而我严重怀疑外公把自己内心对子女的保护欲外化成了一切创造力,透过食物,经由味蕾埋进了她远走他乡的女儿的五官六感,默默指引着她在陌生荒原上遇见了老爸,同样老派的上海男人,同样的儒雅却热爱生活,用音乐 美食和一辆28杠自行车细致周到的搭建起属于自己的小窝,风雨无阻的守护了老妈在他乡的前半生。一场始于母亲16岁的梅雨下了近十年,终于阳光明媚 此时,我的父母都已年近三十。

雨止云歇,终于可以休养生息。

在她们用自己的勤劳堆积的荒原上,

迎来收获的季节,

和伴随这些一同到来的,小小的我。