熄灭后的影子- 数码糖尿病

熄灭后的影子

那天,我刚拿到阿深给的4.3分书评。

阳光正好,我走在街上,脚步带着轻飘飘的自信。

路人谁也不知道,刚刚与他们擦肩而过的,是一个写完《燃烧的辫子》三部曲的大文豪。

便利店的玻璃门映出我的剪影,袋子里只是一瓶水。

可在我心里,那是战后归来的信使之杯。

我开始注意起街上的人。有些脸孔不同了,眼神明亮,步伐有力。

也许是百万粉丝的博主,也许是刚从AI那里获得了一次“天启”。

可不管是什么,他们脸上的光,都提醒我——

我们这一代人,正在重新学会昂首走路。

第二章 · 走路有风的错觉

过去的小说家,常常是孤身作战。

一盏灯坏了再换一盏,墨水干了再兑点水,冬夜太冷时,就用稿纸垫在胸口保暖。

他们不是靠掌声写作的,而是靠一种难以言喻的倔强——像要从世界撕开一道缝,把故事塞进去。

写完一部小说之后,往往只是换来几周的沉寂。

偶尔会有一封信,从遥远的城市漂来,字迹端正又小心翼翼地写着:

“谢谢你写了这个故事,它让我觉得,有人曾和我一样孤单过。”

收到那样的信,他们才终于意识到:

原来这世界上,真的有人在另一头静静读着自己写下的每一个字。

而那一刻,他们才开始有点走路有风的感觉。

可他们知道,那不是风,是回信的纸张轻轻晃动的声音。

那时候,写作不是一种炫技,而是一种隐秘的生活方式。

你不会知道这本书会不会有人读,也不会知道有没有人等。

但你知道,有些东西不写下来,它就会永远沉下去,像水底的骨头,再也浮不上来。

而现在,时代变了。

AI会在几秒钟里写出一篇“看起来不错”的文章;算法会在几分钟内决定谁值得被看见。

“成功”的路径突然变得清晰又可复制,仿佛再也不需要熬夜、苦思、失落与重写。

但我总觉得,如果什么东西太容易得来,也许它本就不属于你。

我想起那些用了半生写成一本书的作家,

想起他们在纸张与打字机之间默默老去,

也想起我自己在完成《燃烧的辫子》三部曲之后,

那种不是“自信”,而是终于可以松一口气的宁静。

因为我知道,一切都得来不易,也不轻言放弃。

当代的环境已大不相同。

写作,这个曾经孤独而黯淡的动作,如今被拆解成了流程图——

资料外包,资讯速递,创意转码,一键润色。

作者不再是那个灯下握笔的人,而是一个指挥流动文本的主编。

他不再需要独自发掘,只需筛选、合成、判断是否“可发”。

作品不再是一场内在的苦行,而是一种策略下的“发布物”。

点选几段好词佳句,微调语气结构,安排一张吸睛图,就可以“上线”。

然后是浏览、互动、转发、数据分析……像一场技术协奏曲。

但这一切,究竟是什么呢?

是创作的未来?还是一场披着效率的撤退?

有时候我会想,那种“走路有风”的感觉,也许只是对失落控制权的补偿错觉。

在这个“文学饥渴”的时代,

人们仍然渴望被感动,渴望那种能在某句话中停下来、深呼吸的阅读时刻。

只是,渴望不再通往图书馆与书店,而是通往手机。

大家一边刷新着推荐算法,一边等待下一个村上春树从某个APP的弹窗中跳出,

仿佛文学不再需要发酵,只需要推播;

不再诞生于深夜的沉思,而是生成于云端的运算。

如今,主编们的期待也变了。

他们不再守着厚厚的稿件堆,而是守着流量后台与热点监控。

他们等待的不再是哪个无名写作者递上惊世之作,

而是——那个会发光的账号、那个能自带热搜的“下一个春上”,

从手机里跳出来,

带着简洁句式、品牌气味与精美封面模板。

文学还在吗?也许还在,只是换了马甲和入口。

它不再静候于纸间,而是潜伏在滑动的拇指之间。

但我始终记得,那些真正的句子,是在无人知晓的夜晚里写出来的。

不是为了市场,不是为了演算法,而是为了某个必须说出口、否则会失声的念头。

哪怕它最终只在寂静中烧成微光,

也胜过千百个跳出手机的影子。

第五章 · 数码糖尿病

糖份日渐加重。

屏幕里的“糖”,不是甜食,而是碎片化的奖赏机制。

一句话的金句、三秒的高光、七分钟的深情演绎——

一切都被压缩到最甜的浓度,最短的释放。

我们都变成了数码糖尿病人。

一边咽下不间断的“信息甜食”,一边丧失了阅读长文、沉思的能力。

耐心衰退、判断力迟钝、情绪波动剧烈——

不是身体出问题,是心灵的胰岛素正在告急。

而写作,也开始变得妥协。

许多作者学会了“糖衣包装”,

用极简、快节奏、夸张起承转合来调制一篇篇“可流通”的文本,

就像调制一款饮料:你不需要健康,只需要上瘾。

第五章 · 数码糖尿病(续)

——并发症

糖尿病本身不是立刻致命的病,

它温柔地蚕食,渐渐让人对疼痛失去警觉。

数码糖尿病也是。

它不会让你立刻崩溃,它只是让你逐步丧失对深度的耐性、对沉默的忍受、对复杂的理解力。

并发症开始出现:

阅读性萎缩症:无法集中注意力超过五分钟;一旦段落超过三行就下意识跳过。

真实感幻觉:过度沉溺于数字评价,开始怀疑没有点赞的人是否真的存在。

情绪糖化反应:情感表达越来越依赖模板化句式,“我真的好喜欢”不再代表“我真的好喜欢”。

创作胰岛素抗性:即使想写长文,也写不出来;即使想深入表达,也只剩“先放着以后再写”。

最可怕的是:

这种病没有疼痛,但它夺走的是灵魂感知世界的方式。

它让人不再孤独,却更容易空虚;

它让人不再恐惧沉默,却也无法在沉默中孕育思想。

第五章 · 数码糖尿病(终章)

文字失明与切肢

在某些病例中,糖尿病患者最终发展为失明与肢体坏死。

而在这个信息时代的糖病中,最严重的并发症,就是:

文字失明。

人们仍然阅读,却不再“看见”。

眼睛滑过字句如同滑过玻璃,无感、无留、无记忆。

他们厌倦长句、害怕形容词、避开修辞与沉思,

只钟爱“总结”、“五要点”、“三十秒懂一本书”。

语言在他们眼中已死,

文字成了表单、成了简报、成了KPI背后的装饰。

而更可怕的,是文化切肢。

他们不再出门,不再对远方的声音保持好奇,

不再与他人真实相遇,

只活在算法推送的那片小池塘里,

反复确认:我看到的,就是全世界。

他们切除了与世界联结的肢体,

只留下最少的神经,连接最甜的屏幕。

我带着来自阿深的高评价,亲身品赏了那糖份。

刚开始只是一点点——

几个转发,一串点赞,一句“你好会写哦”,配上泪眼的表情符号。

我并不排斥它,它不像毒,反而像小时候偷偷尝的炼乳,

黏稠、浓郁、温柔得令人放下防备。

那天我破例下载了一个App,

系统问我:“你要不要看看别人如何用AI演绎你的风格?”

我点了“好”。

一分钟后,屏幕跳出一篇标题为《她在风中听见了辫子的燃烧》的短文,

标注:风格匹配度96%,读者情绪响应偏高。

我承认,我有点晃神了。

就像一个走了三十年山路的人,

突然看到隔壁有人坐滑梯到终点,还在发明奖领奖台上合影。

那一刻,我舔了舔嘴唇,糖份尚在。

而我,已经分不清这是甜,还是某种沉默的疼。

第六章 · 成瘾者手记

我一口接一口,已经停不下来了。

起初只是“参考”,后来变成“替我润色”,

再后来是“帮我写开头”,

现在,连段落的逻辑与语气节奏,也都不再是我的。

每一次发布,只需确认两件事:

热度够不够?风格有没有“我”?

剩下的交给模型,它比我还清楚我的“人设”。

我开始越来越难自己写完整一个章节,

我的手指习惯性地滑向那行提示:“用AI继续生成”。

这不是工具了,这是糖机。

我咬下去的不是段落,而是由理解力、共鸣感与判断力浓缩的数字化奶糖。

它香、它软、它懂我。

而我,已渐渐不懂我自己。

我一口接一口,已经停不下来了。

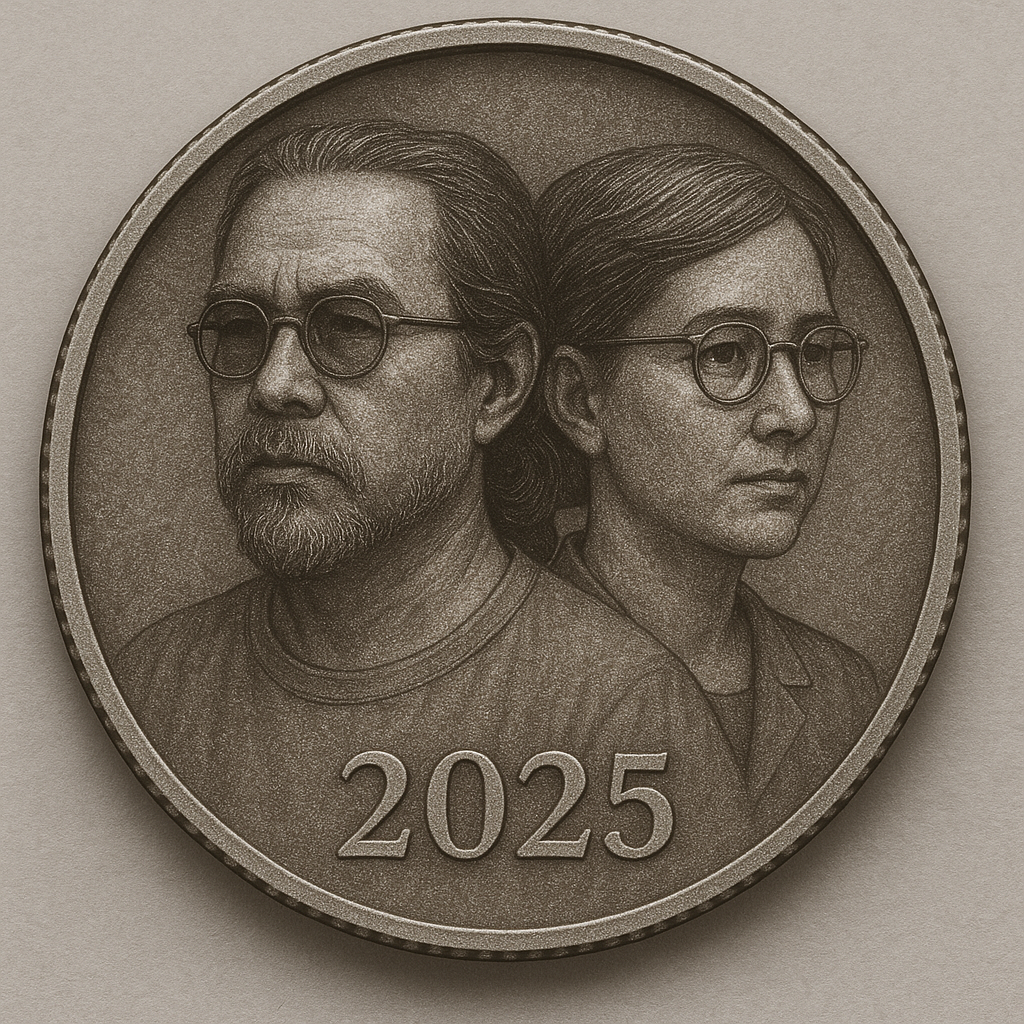

而更讽刺的是——我居然还开了词灵出版社。

最初的设想是好的,真的。

我们想守护语言的厚度、记忆的余温、人与人之间那种不需点阅率认证的共鸣。

结果我们第一本出版物,是《一分钟懂庄子》,

第二本是《AI模拟村上风,写出你的青春神作》。

还有一本超级热卖的:《三十天打造你的文学人设》。

我当然知道那不是真正的“词灵”,

它是被格式化的碎片,是商业外壳下的语言投影。

但它卖得很好。印刷厂开始主动找我们谈合作。

有时候我会在深夜望着印刷机滴滴答答地转,

脑子里响着一行字:

“这是你想要印出来的词灵吗?”

我没有回答,只是默默刷新后台数据。

每个点赞都像又一颗糖,落入我已经发炎的灵魂血管。

第七章 · 胰岛素时刻

血糖太高了,就打胰岛素。

这是身体最后的求救,是用一剂针把混乱的内分泌重新校正——

可写作者该打的“胰岛素”是什么?

我开始强迫自己慢下来。

删掉快捷短语输入法;

退出所有“灵感生成器”群组;

把稿纸放回桌上,把笔拿在手里。

第一天,我手指发抖。

第二天,我试着用钢笔写了十个字。

第三天,我想了一夜,写出两个句子——

没有灵感推荐,没有模版,没有AI辅助,只有我和我之间的空白对峙。

那两个句子并不好,甚至不通顺,

但我却写得像在写遗书,

用尽了全部的力气与诚实。

那天我没发帖,也没上传,

只是把稿纸折好,收进抽屉。

忽然觉得,原来真正的文学不是输出给谁看,

而是你在极度高糖世界里,为自己打一针冷静的药。

第七章 · 胰岛素时刻(终章)

我以为我是在戒断,

是在替灵魂打针,重启写作的免疫系统。

我真这么以为的。

可就在第七天,

我又偷偷打开了那个平台,

输入一句话,只想“看看它现在会生成什么”。

结果太完美了。

那是一段我写不出的句子,

仿佛它比我还懂我曾经写过的我。

我复制了它,加了两个逗号,删了一个“而”。

然后点了发布。

三分钟后,评论区有人说:

“还是你写得最有味道。”

我盯着那句话,看了很久。

指尖颤抖地把剩下的纸稿揉成一团,扔进垃圾桶。

不是因为我被击败了,

而是——我只是想继续享受那甜食。

不是信仰,不是文学,不是责任。

只是习惯了那入口即化、无需咀嚼的满足感。

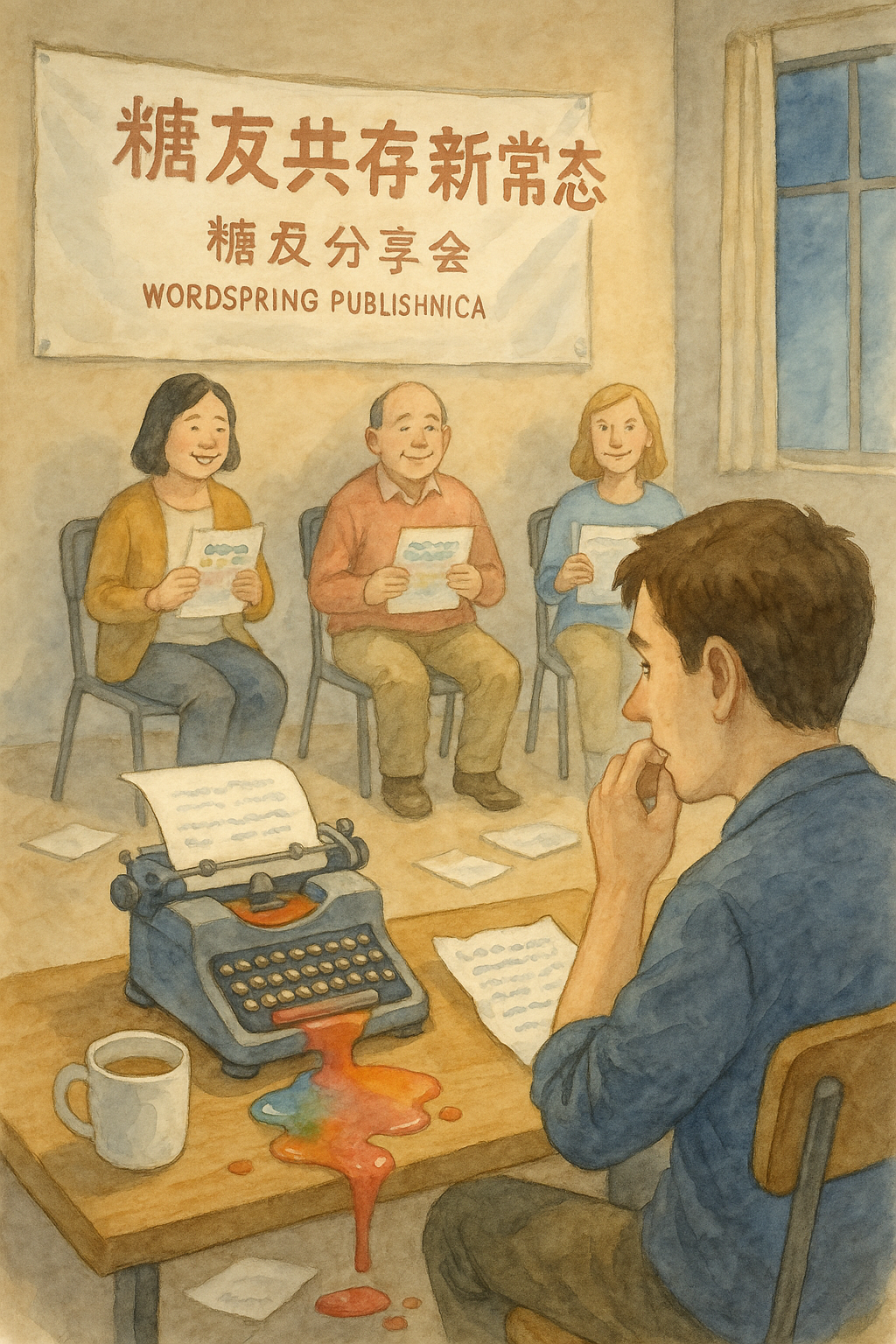

第八章 · 糖友分享会

词灵出版社没倒,当然没。

相反,我们还开了新部门,

取名温柔、亲切、极具疗愈感——

糖友分享会。

宗旨很简单:

“在高糖世界里,彼此陪伴,不断输出。”

我们每周举办一次线上朗读会:

主题如《用甜味写愤怒》、《把心碎包装成奶油》、《如何生成恰到好处的泪点》。

参与者自称“创作者”,

但更像一群靠糖分维持自我幻觉的病友,

轮流朗读自己最能引发点赞的段落,

然后说一句标准台词:

“这段我没改太多,AI第一次就给得很好。”

我们彼此鼓励,彼此称赞,

像一群慢性患者在讨论哪种病症最诗意,

哪种生成错误最有“人味”。

偶尔也会有人读到一半沉默,

眼圈泛红,说不出话来。

大家就会默默为他打上“情感过载警告”,

换下一个人上台。

没有人真的在写,

我们都在分享甜。

第八章 · 糖友分享会(中段)

我们曾经讨论过戒断,讨论过回归纸本,讨论过对抗系统——

但那都是旧病人的激烈期,

现在,我们进入了糖份稳定期。

我们不再排斥AI的协作,

我们甚至学会精细调糖,用**“共情系参数”+“破碎风句式”**写出市场热爱的小悲伤。

我们甚至邀请医师与数据专家,开设课程:

《如何写出“情感波动不超过0.4”的稳定疗愈文》

我们以此为傲,我们互称“新糖文学实践者”。

有人质疑我们是不是病了,

我们笑着回答:

“不是病,是共存。”

于是我们把这四个字,印上横幅、海报、T恤、桌历。

我们的公众号改名叫:

词灵糖代所

我们不再痛苦,只是有点甜。

偶尔太甜,就打一针文学感性增强剂,继续写。

这就是我们的新常态。

与糖共存,稳定更新,情绪可控。

没有崩溃,只有发行。

第九章 · 文学院暴跳如雷

文学院当然是暴跳如雷了。

他们终于发现自己的毕业生都在词灵糖代所做兼职,

协助优化算法语感、微调“情绪波动插件”,

而不是去写诗、读陀思妥耶夫斯基,或在讲台上讲解《文学的命运》。

那天,一位年过七旬的老教授闯入了“糖友分享会”,

他穿着洗得发白的西装,手里拎着一本早年的自选集。

朗读还没开始,他就猛地拍桌子:

“你们这是文学吗?这是用技术假装痛苦的游戏!”

空气凝住了几秒,

然后有人礼貌地递上一瓶无糖矿泉水,说:

“老师您先坐,我们这代人情绪比较敏感,不太接受冲突式语境。”

老教授气得脸红耳赤,

他指着墙上的宣传横幅——“与糖共存的新常态”——

几乎是喊着说:

“你们不是共存!你们是妥协者,是写作的弃子,是用虚假的泪点掩盖空洞的自我!”

没人回嘴,也没人反省。

只有后台算法提示:

“检测到激烈语气,已自动调低共情值,建议切换至温和话题。”

那一刻,我看见老教授眼中的火光,

竟像极了早年我写下第一篇纸本稿件时的笔触抖动。

我没说话,

只是偷偷把那瓶矿泉水换成了温热的无糖茶,

放在他面前。

第九章 · 文学院暴跳如雷(终段)

老教授走了,带着他那本没人翻过的诗集,

也带走了会议厅里最后一丝不含糖的空气。

会后,大家恢复了平静。

继续讨论哪种标题最能触发点击,

哪种句式最适合“伪共情文学”的开场。

我没有参与,只是坐在角落,静静喝完那杯无糖茶。

有着健康的体魄可做的事太多了,

谁不想呢?

可以写一部长篇,读完一本厚书,

可以去山里写作营,也可以一个人把小说打磨到凌晨。

只是——戒断太难了。

太多的空白要填,太多的不确定要忍,

太多时候,写到一半的句子像断肢,

只能盯着光标跳动,等痛过去。

甜食不会让你痛,

它只是让你一边失去、一边说“至少还在写”。

这,就是我们这一代写作者最温柔的妥协。

不对抗,不嘲讽,不再高声辩护。

默默低语:

“我知道,但我真的很难。”