站著

「黃文雄」,「鄭自才」,「424刺蔣案」,還有那句有名的「Let me stand up like a Taiwanese」,這件發生在近半世紀前,1970年紐約廣場飯店的槍擊案,隨著上一代的逐漸凋零,我們這一代的苟且沉默,還有成長於靜好歲月,事不關己,疏離的下一代,這些名字,發生過的那些事,早已漸漸被遺忘,成了一串得靠搜索引擎幫助才能知曉一二的陌生名詞,然而,動手敲下鍵盤查詢並不難,困難的是,在歲月更迭之中,在一切雲淡風輕之後,該如何喚起人們回望那段歷史的念頭與興趣。

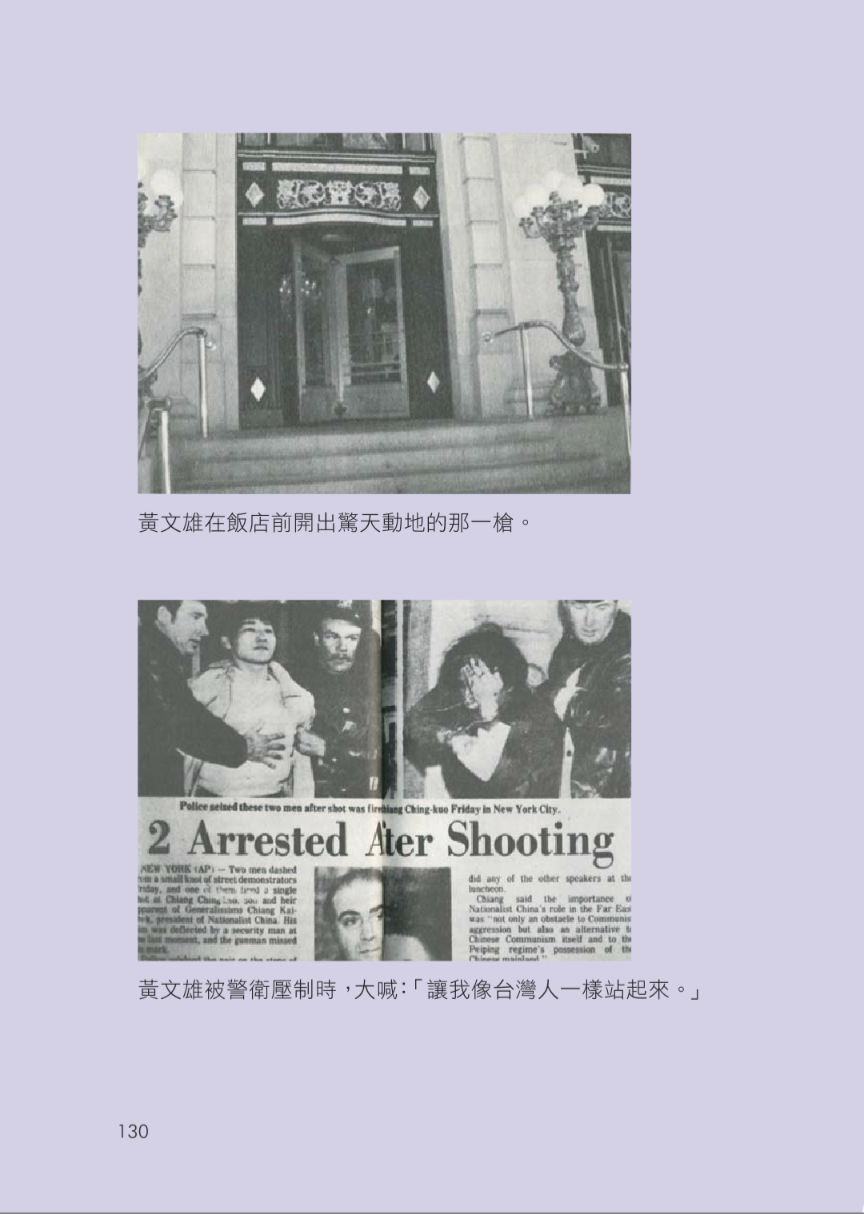

1970年的4月24日,時任行政院副院長,可其實是國民黨特務頭子的蔣經國,以蔣介石未來接班人身份出訪了美國。兩名台灣留學生,黃文雄與鄭自才在蔣的下榻飯店門口預備行刺蔣經國。

蔣經國踏出了車子,微笑著往旅館大門走去,此時,身材矮小的黃文雄早已混入四週人群中。

在蔣經國將要步入旋轉大門時,黃文雄躍過門外盆樹,穿過警衛圈,舉槍指向蔣經國。

扣扳機的剎那,安全人員揮開了黃文雄的手,射出的子彈歪了方向,射在了玻璃旋轉門上,離蔣經國的腦袋只有20公分之處。

安全人員壓制住黃文雄消瘦的身體,將他扣上了手銬,在那拉拉扯扯,跌跌絆絆的押解中,黃文雄奮力的抬頭挺胸,叫喊著,

「讓我像個人一樣的站起來!」

「Let me stand up like a Taiwanese!」

黃文雄在警衛的壓制下,憤怒地喊著,飄著濛濛細雨的廣場大飯店外,並沒太多人聽到他的吶喊,但隨著那記子彈與槍響,他那「讓台灣人像個人一樣站起來」的呼喚,卻像空谷迴音般,越來越清楚,越來越綿遠,越來越撼人。

《我喜歡這樣想你,胡慧玲》槍擊發生的那一刻,那個在各種書寫,影音紀錄中已看過無數遍,深記腦中的事件場景,我早已熟稔到彷彿自己當時也正站在紐約廣場飯店的一隅,親耳聽見了那句激勵人心的吶喊,「Let me stand up like a Taiwanese」,我看到了雙手被反扣,站得直挺挺的黃文雄,看到了從人群裡衝出去想幫忙卻被警棍打得頭破血流的鄭自才,我也跟著抗議的人群激動地喊著,

「臺灣要獨立!」

「臺灣人要做自己的主人!」

我以為那天那時的那一幕,我全記在心裡了,可原來,在那混亂場景中,有個被我忽略掉的人,那是在「刺蔣案」中較少被提到,但卻扮演著重要角色的黃晴美女士,她是黃文雄的妹妹,鄭自才的前妻。

2018年1月30日,黃晴美女士在瑞典的斯德哥爾摩,因心臟病變離世,在我們根本沒太多機會認識她之前,因為黑名單被自己的國家放逐了大半輩子的她,就這樣悄然地在異鄉離去。

悄然指的並不是黃晴美的離世是孤獨的,她的身邊一直都有著第二任丈夫培熙,還有她與鄭自才的一對兒女,日青與日傑及孫子們的陪伴,會說悄然是因為,就跟許多那個時代的前輩一樣,我們這些後輩走得太慢,停滯太久,在還來不及認識他們, 來不及挖掘出他們的故事時,前輩們就這麼離我們而去。

黃晴美在家裏是排行老二,她與大哥黃文雄相差兩歲,兩人自小感情就很好,黃晴美一路從新竹女中念到了公費的師大英語系,畢業之後回到竹女從事教學工作六年後,又申請到美國匹茲堡大學社會研究所的獎學金,準備赴美留學,她在出國前,答應了父母親,三年後就會回到他們身邊,那時的並她不知道在不久的未來,她會進了國民政府的黑名單,再回到故鄉時已經是28年後了。

1964年,在黃晴美出國的兩年後,服完兵役且在政念了一年研究所的黃文雄,跟妹妹一樣申請到了美國匹茲堡大學,也赴美開始攻讀博士學位,而晴美就在那時,在阿兄的見證下,跟在台灣同鄉會裏認識並交往的鄭自才結了婚共組家庭。

60年代的美國,到處都是各種社會運動,民權運動,反越戰運動,反核武運動,婦女解放運動,生態運動..,從專制鎖國的中華民國出走的青年學子到了美國,在那樣的社會衝擊之下,沒有人能完全不受影響的,海外台灣人的運動就是在這樣的局勢下應運而出的。

愈加入美國的社會,愈能感受到國民黨專制統治下的台灣困境,和那些台灣社會因政治扭曲的各種病態,參加台灣獨立聯盟組織就成了很自然的事,因為我們也希望有一個屬於我們自己台灣人的自由開放社會與國家。

《槍與玫瑰-424刺蔣案中唯一的女性》黃晴美和鄭自才在美國結婚後,與兄長還有丈夫一同積極地參與海外台獨組織的活動,全美台獨聯盟的成員在得知蔣經國即將訪美的消息之後,開始思索著該如何利用這個機會打擊國民黨,於是,「刺殺蔣經國,打亂蔣氏政權交接佈局,藉此削弱國民政府的高壓統治」,這樣的想法漸漸成形,並最終付諸了行動,而同時,黃文雄也跳出來說自己沒結婚無家累,由他來開槍最合適。

在蔣經國訪美的一個禮拜前,鄭自才弄來了一把槍,與黃文雄跑到了長島的海邊空曠處練了射擊,還與晴美三人一同去了廣場飯店探察環境。

1970年4月24日,在紐約廣場飯店旁的小巷子裏,黃晴美從皮包裡拿出了那把槍,交給了兄長黃文雄,接著也跟著混進了歡迎與抗議交雜的人群之中,直到槍聲響起。

所有的事情在來不及反應的瞬間發生,她一時心急,身體想往前衝出去時,頭殼內突然閃過一個命令,「不行,家裡還有兩個孩子要我照顧。」

她像是被點穴般地僵在原點,動都不能動,只能眼睜睜的看著阿兄跟自才被警察帶走。

阿兄與自才被警察帶走後,阿美說她完全記不得如何回到皇后區的家中的。待她冷靜之後,隨即想到家裡還有另外一支槍,因為這兩支槍都是越州的違法槍枝,是台灣獨立聯盟準備要在革命運動時使用的,為了要儘量減輕和聯盟組織的關係一定要趕快把槍處理掉。

她坐立難安的擔心著,怕警察隨時會來查封家裏,好不容易熬到了天黑之後,這才開車到附近大橋頭的河邊,小心翼翼的將那把槍枝給丟棄在河中。

阿美想起中午發生的一切仍心有餘悸,但卻感到慶幸,阿兄沒有當場被擊斃。

《槍與玫瑰-424刺蔣案中唯一的女性》424刺蔣案發生後,紐約法庭分別以 「謀殺未遂」(attempted murder)和共謀(conspiracy)起訴了黃文雄與鄭自才,而他們二人的行動也如預期的引起了歐美日等國家對台灣獨立運動的關注。

鄭自才與黃文雄在後來的同年五月與七月陸續被判交保,兩人的保釋金合計高達20萬美元,這在當時是筆極大的金額,在後續的資料文獻中紀錄著,當時在美的台灣留學生,幾十元幾十元的小額捐款不斷湧入,還有人將房子抵押幫忙湊保釋金,最終二人得以順利被釋放,但二人也都在隔年七月法院宣判前選擇了棄保逃亡。

黃文雄後來對於自己為何選擇逃亡,在他寫的「四二四刺蔣事件的回顧與反思」文裏是如此解釋的,

有些同鄉認為我應該遵守美國的法律,好好去服刑坐牢(判刑十五年),才是「真英雄」。我尊重他們的看法,但我必須承認,我一開始就沒有坐牢的想法,反而案發僥倖未死之後,就開始計劃走入地下,繼續從事台灣獨立運動。

再則,美國政府是蔣政權的大老板,我既然有理由對小夥計開槍,也就沒有理由在還有選擇時去乖乖遵守大老板的法律坐牢。

另外,作為一個學社會學的人,我從來不認為我是甚麼英雄。在不平常的時代和環境裏,總會有許多平常人做出她(他)們平常不會做的非常事,否則世界上就不會有革命,台灣的民主化時期也就不會有那麼多人走上街頭了,我只是這許多平常人之一。

因此,與其說個人的「英雄」,不如說非常時代的集體「英雄現象」。任何人做任何事都有其時代和社會條件1971年7月,兩人棄保後,在同志友人的幫助下,鄭自才先離境前往瑞典尋求政治庇護,隨後黃文雄也順利擺脫FBI 的嚴格監控,逃離美國。

鄭自才安全到達瑞典並定居下來之後,黃晴美帶著兒女離開了美國到了瑞典與丈夫團聚,本以為日子終能稍稍平靜一些,可在赴瑞典半年後,美國政府在中國國民黨的要求下,向瑞典政府提出了引渡鄭自才的要求,鄭自才隨即被瑞典政府拘提入獄,少了在美國有台灣同鄉會的眾多幫忙,黃晴美只能一人開始了她的營救計畫,跟國際人權組織的聯繫,尋求救援的幫助。

鄭自才在瑞典的獄中開始了滴水不沾的絕食抗議行動時,晴美也在監獄外一同開始絕食聲援丈夫。

鄭自才最終仍被引渡回了美國,於1973年8月,被判刑五年,發送至監獄服刑,直到1974年底,提前服完刑出獄,返回瑞典與晴美還有孩子相聚。

而黃文雄逃離美國後就從此未曾露面,一直到1996年,經過26年的流亡才偷渡回台灣公開露面。

黃晴美女士在晚年時罹患了阿茲海默症,腦中的記憶不斷的流失,記得的事情越來越模糊,本精通四種語言的她,最後的語言能力只剩自己的母語,台語,她的女兒日青對於母親生前的那段日子是這樣描述的。

自從認知到媽媽的語言表達僅剩母語後,我內心一直不安,極度無所適從,懊惱著從小沒有獲得學習媽媽母語的機會,又或者說,沒好好掌握住學習的機會,無法用母親如今僅會的一種語言與她溝通,但逐漸病重的媽媽卻又是如此的依賴著我,言語無法溝通,我只能靠著動作來表達情感。

「媽媽對不起」,我內心不斷地這樣想著。

《槍與玫瑰-424刺蔣案中唯一的女性》黃文雄先生在幾年前也同妹妹晴美一樣,患上了失智症,而今狀況也越來越嚴重,前幾天我看到紀錄片導演李惠仁在他的臉書放上了一篇文,是關於他的新作品,《風吹,Breaking the wall》,拍的是黃文雄的故事,在隨文附上的紀錄片預告裏,已經80多歲的黃文雄說起了,在逃亡20多年後,他年邁的父母親在友人幫助下偷偷到了加拿大多倫多與黃文雄見面,老先生對著鏡頭這樣說:

那天晚上,我和站在旅館外頭警戒的朋友抽了幾根煙,應該是很晚了,三,四點了,我突然受不了,就跑去父母親的床上,睡在他們兩個中間,就像小時候一樣...我們的歲月靜好,是因為有許多人的負重而行。

這些人,這些事不能被遺忘,故事要有人繼續傳下去的,我這樣相信著,也這樣繼續的努力著。

「阿美終於「轉去」了,因為大動脈病變,醫生不敢開刀,她雖然會四種語言,最後一小時左右,開口的卻全是母語台灣話,不知道她是不是已經看到了去世多年的多桑,卡醬..預防想念妳時心裡太痛,我已經請阿青留下一小瓶妳的骨灰,送回台灣舉行另一個葬禮..這樣妳既可以回到故鄉,我們也可以隨時去看妳..」

《槍與玫瑰,黃文雄寫於晴美離世之後》