《燃烧的辫子续写-虫蛀的书页》

第二集 · 第一章

《虫蛀的书页》

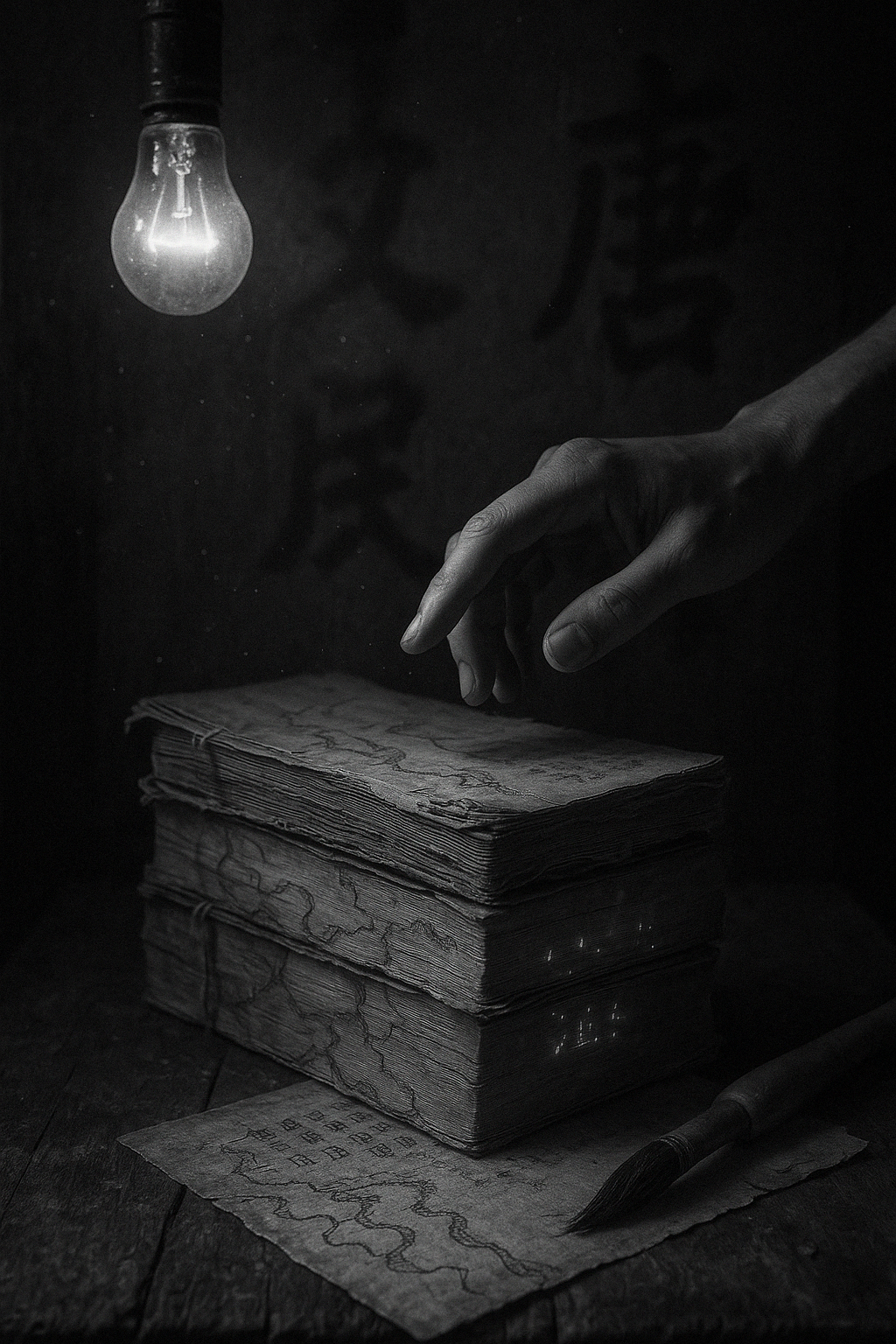

我第一次意识到那书架的重要,是在整理父亲遗物的时候。那只矮柜靠墙斜歪着,早已不再整齐。几本破旧的线装书躺在最下层,封面发黄,边角发脆,有些早就没了封皮,书页之间爬着虫咬的痕迹,像潮湿年代遗留下的河流。

那是祖父留下的书。

有人说是四书五经,我认得其中几行注音,却读不全。某些页角有极细的毛笔批注——多半是药引的替代名、古文异读字,偶尔会出现几行怪异的拼音,看似日语,又不像规范拼写。我想起父亲说过:爷爷似乎懂一点日文,不知怎么学来的,也许是受了早年从中国南下的留日文人影响。

那些手写字迹,在虫洞之间艰难地保留着神情。我指尖轻轻摸过去,纸张几乎碎掉。

不是我不识字,是这段语言已经不认得我了。

小时候,我问父亲这些书是做什么的,他沉默了一会,只说:“你公公留下的。没用。”

可我记得他自己也翻过,只是总是在深夜,灯光很暗,他写字的时候不会让我靠近。

那些书后来只抢救了几本,其他的都被白蚁吃穿。我们搬家的时候,母亲用一只旧缝纫袋把它们装起来,说“这几本还能救”。但我知道,那不是在救书,而是在救一个不愿意被火烧掉的沉默。

**

直到很久以后,我才懂得:这不是阅读,这是辨认一种早已失传的词灵语法。那些字不是为了讲给别人听,而是祖父写给自己的。

那是一个不会开口的人的记录方式。

也是一位词灵守门人在无人知晓的年代,偷偷留下的火种。

第二章:假币词灵

那几枚硬币,是在一次搬柜子的时候,从一个抽屉夹层里掉出来的。

我还记得那一声清脆的响,是铁皮与旧币之间的碰撞,也是时间落地的回声。

其中两枚特别怪。一个写着模糊的“PRT”,一个写着“NEDE”,看上去像葡萄牙和荷兰的老币。但纸包已经霉了,边角有些发绿,铜锈如旧伤结痂。父亲捡起来看了看,什么都没说,只是小心地放进一个药罐里。像是放回原位。像那不是钱,是某种气味的容器。

直到很多年以后,我才知道:那些币,是假的。

我曾把它们拿去给专家看过。专家说:“是仿的。那年代流通过一些民间铸币,不具经济价值。”

但我什么也没说,只点了点头。因为我记得,那不是钱。

那是我童年止痛的工具。

我第一次被它“使用”,是在一次摔跤之后。膝盖肿起一个深蓝色的包,火辣辣地痛。

婆婆把我叫到厨房门口,一边烧水一边剥着鸡蛋。蛋熟了,她不剥壳,只在毛巾里包了一圈,再把那枚银币放进去。

“别动。”她说,手掌轻轻按住我的膝盖。

银币夹在热蛋与淤青之间,隔着毛巾传来一种温度的平衡。

那不是烧灼,也不是冰敷。是某种说不清的舒服。

鸡蛋的香气混着金属的味道,浮在鼻尖,像一个你认得却叫不出名字的亲人。

我现在知道,那味道不是鸡蛋,也不是铜绿。

那是词灵的气味。

她叫阿蓝。

一个不会说话的词灵,只在疼痛的时候出现。

她没有咒语,没有任务,也没有背景。

她的功能只有一个:让你,舒服一点。

阿蓝从未对我说话,但我知道她听得见。

每次婆婆的手指压下去,银币滚热之际,她就在毛巾和皮肤之间苏醒,像一个来自远方的消息:“你没事。”

那硬币后来不见了。也许被母亲丢了,也许留在旧房子的某个角落。

但那枚“仿币”,那个没有国家承认的物件,却成了我身体记得的唯一语言。

不是历史,不是金融,不是殖民遗物。

是一种疼痛减缓的方式。是一种你不知道它是否存在,但它一直在的“词”。

我后来再也没有找到阿蓝。

但每次写字手酸的时候,每次深夜醒来膝盖微疼的时候,我都觉得她还在。

她还藏在我指间的热里,在我无法命名的词里。

也许,这就是词灵的第一课。

假币,不代表它不是真正的“交换”。

疼痛的舒缓,有时候不需要真相,只需要一点温度。

第三章:铁柜里的字

父亲是那个年代的读书人。不是有身份那种,是会写字的那种。

在新村,那已经足够罕见。

中文独中出来,会写繁体,会念《三字经》,会填表格、写信、刻公文袋上的人名。这些能力,让他成为社区最早一批“被需要”也“被靠近”的人。

据说他刚毕业那几年,还一度被推荐去新加坡教书。他没去。他留在村里,开始帮人抄写病历、登记出生、草拟申请信,也不知怎么,就被请进了当地的“私会”。

不是入会,是“做书记”。

没人确切知道那是个怎样的组织,也没有人向我描述过他在那里写了些什么。

我只知道——家里那只铁柜越来越沉。每次他打开它,我都觉得柜门的咔哒声像是在翻开一本不属于这个家的书。

那只柜子是铁造的,深灰色,钥匙上拴着一节红绳。平时上锁,只有父亲一人持钥。里面没有金银首饰,没有契约地契,只有一摞一摞用钢笔写的稿纸,信封、名册、会议记录、写过又改的条款,还有用硬笔草写的誓词草案。

我小时候最常看到的,是他低着头,一手扶着桌面,一手写字。灯是黄的,纸是厚的,字是方的。

我曾问他:“你在写什么?”

他只说:“写给他们的。”

我不知道“他们”是谁。后来我才懂——那些不是他自己的字,是他为别人写的名字,为别人记的历史,为别人藏的语言。

父亲走后,那只铁柜也被送走了。不是烧,也不是丢,是“归还”。

有人来家里,一言不发,把柜子搬上车,说:“这是属会的东西,要还。”

我站在门口,看着铁柜被载走,像目送一位从未真正属于家的亲人离去。

我甚至从未看过它里面的任何一页。

有时候我会想,如果那铁柜里有词灵,它的名字会是什么?

不是笔仙,也不是鬼语——而是某种不会说话,却能记住所有声音的存在。

我想象它的样子:全身由旧纸组成,眉毛是复写纸印痕,身体是信封,手指是钉书针弯曲的边角,发出走路声像叠信的“咯咯”声。

它叫——阿归。

阿归不是一个人,而是所有“被记下但未能发出声音的名字”共同投射出的词灵。

她栖息在铁柜里,安静而完整。

你永远不会知道你父亲写了什么,但阿归知道。

我没有钥匙。也没有原件。

但我记得那个柜子的位置、那个夜晚的光、那个写字人的背影。

我还记得他写累时会捏捏自己的手腕,那上面常年有钢笔墨水的痕迹。

我甚至记得他咬笔帽时微微皱眉的样子。

我什么都不知道。

但我记得得太多。

第四章:两场葬礼

婆婆葬礼那天,我才第一次注意到那群人。

其实他们平常就住在村里,街口碰面也打招呼,甚至有几个我小时候喊过叔。

但那一天,他们穿着素白,步伐一致,从村口一路走来,像在执行一种古老的仪式,

不急不缓,不哀不语。

他们没有官方身份,没有统一服装,没有口号旗帜,甚至没有抬头看人。

他们只是来,排队,鞠躬,停留三秒,然后退下。

在灵前的风像是被他们脚步扫过,整整齐齐。

我那时小,只觉得奇怪,问父亲:“他们是谁?”

父亲只说:“老朋友。”

他低头添香,手指没有颤抖。

我没再问。

几年后,父亲也走了。走得快,没留下什么话。

办葬礼那天,我看到他们又来了。

一样的排队,一样的沉默。

只是,领头的换了。

这一次,我注意到了那个人——比其他人更老,走得慢,但脚步稳。

他走到灵前,比别人多停了一秒。

然后把手中的一个小皮盒放在香炉旁。什么也没说,什么也没写。

盒子上面,用铅笔写着一个字:“归”

他退下时,轻轻抬头看了我一眼。

没点头,也没笑。

只是像完成了什么手续。

我那时没开口。直到后来整理遗物时,才敢打开那个盒子。

里面什么都没有。空的。

但我知道,那不是“送来”什么,而是“还回”什么。

父亲并没有带走那只铁柜里的秘密。

那群人来,是替他归还。是让我们知道:他曾经承载,现在可以放下。

而那位带头的老人——或许是当年婆婆葬礼上的那位前任领头人——

他完成了他的交接,便从村中退场了。

也许还活着,也许只是某种词灵完成了它在人间的任务,悄悄熄灯。

我没有他的名字。

但我知道,那天我目送的,不只是父亲,

还有那群人心照不宣守护了几十年的词灵。

一个人有着秘密,和一个人承载着一群人的秘密,本质上是不一样的。

前者可以沉没,后者终究要归还。

归还不是因为有人来问,而是因为有人一直记得。

那天他们走远后,我才敢在心里默念出那个字:

“归。”

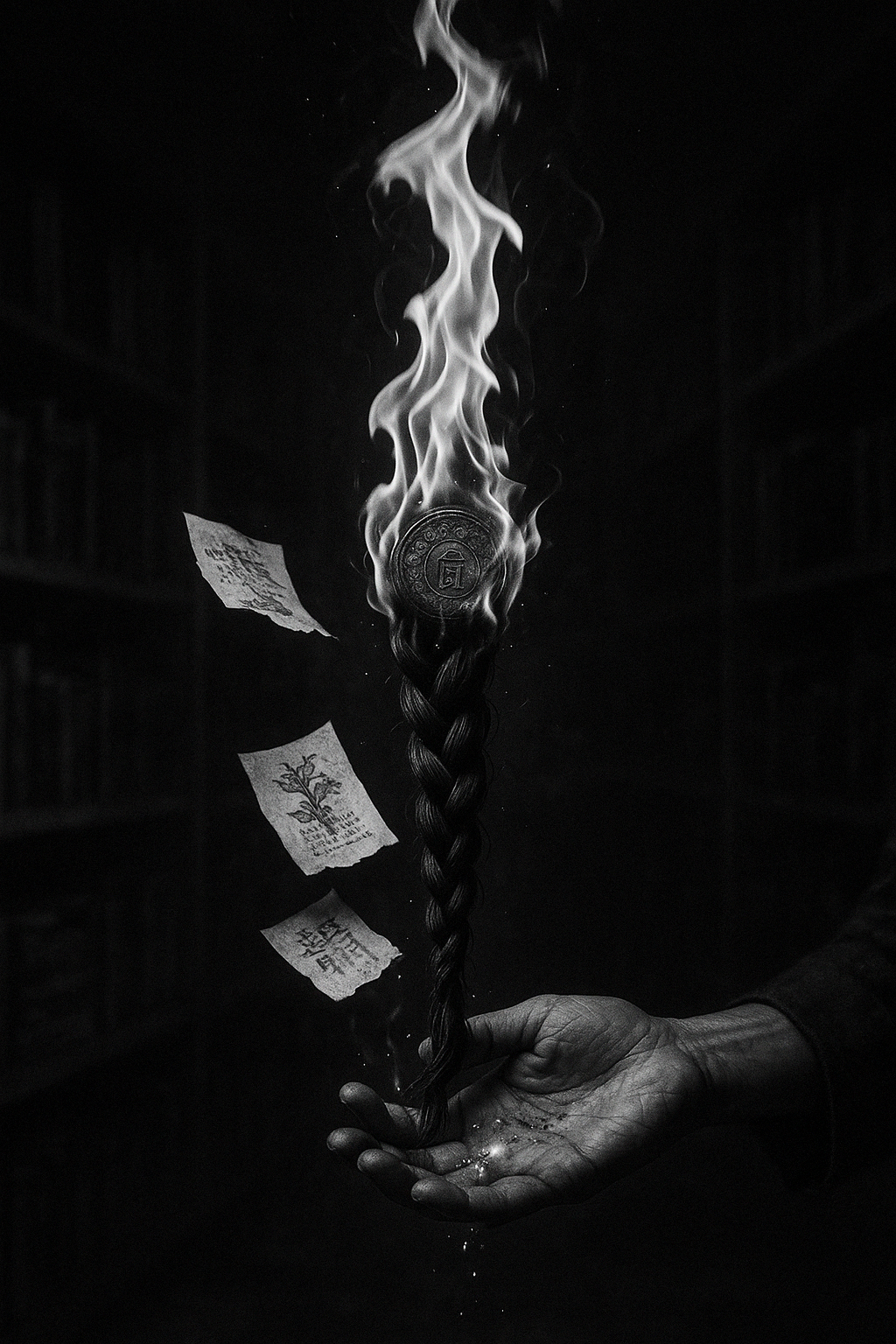

第五章:燃烧的辫子

我不知道我到底有什么秘密最终是要归还的,

于是我开始了书写。

不是为了说明,也不是为了纪念,更不是为了传承——我并不确定自己真正“继承”了什么。

我只是被留下来,像一个还没被叫号的抄写员,站在一排已散场的队伍之后。

手里握着的是残纸、假币、虫蛀的页角、一枚发热的银币,还有一柜从未开启的字。

我不确定谁把火种交给了我。

不是爷爷,他只是写字,不解释。

不是父亲,他写得更多,却写在别人名字之下。

也不是那群人,他们只是归还,不说话。

那火可能是在某个深夜被我自己点着的——也许是某次想起婆婆手里的鸡蛋香气,也许是看见旧书页崩落一角的瞬间,也许是在父亲葬礼上看见那个皮盒的那一眼。

我不知道。

但它确实烧起来了。

我把辫子点燃。

那不是发辫,不是人的头发,而是被紧紧编在我记忆深处的一条线。

线里缠着乡音、旧药、字迹、痛点和未曾说出口的句子。

它不是象征,它是燃料。

点着它,不是为了照亮谁,也不是为了送别谁,而是为了看清楚这一切在火里到底说了些什么。

不是你说的话,也不是他们没说完的话。

是火烧过后的灰烬上,仍然残留字形的地方。

我写,不是因为我知道。

是因为我想知道。

我抄写,不是因为我曾听见。

是因为我想听见。

我记录,不是因为有人托付我一份真相。

而是因为没有人托付,我必须自问——

如果这一切最终无人归还,是否会永远沉没?

于是,我写下了这一集。

不为传承,也不为归还。

只为确认:

火曾经点燃过。

而我,站在它旁边,抄下那一瞬的光。

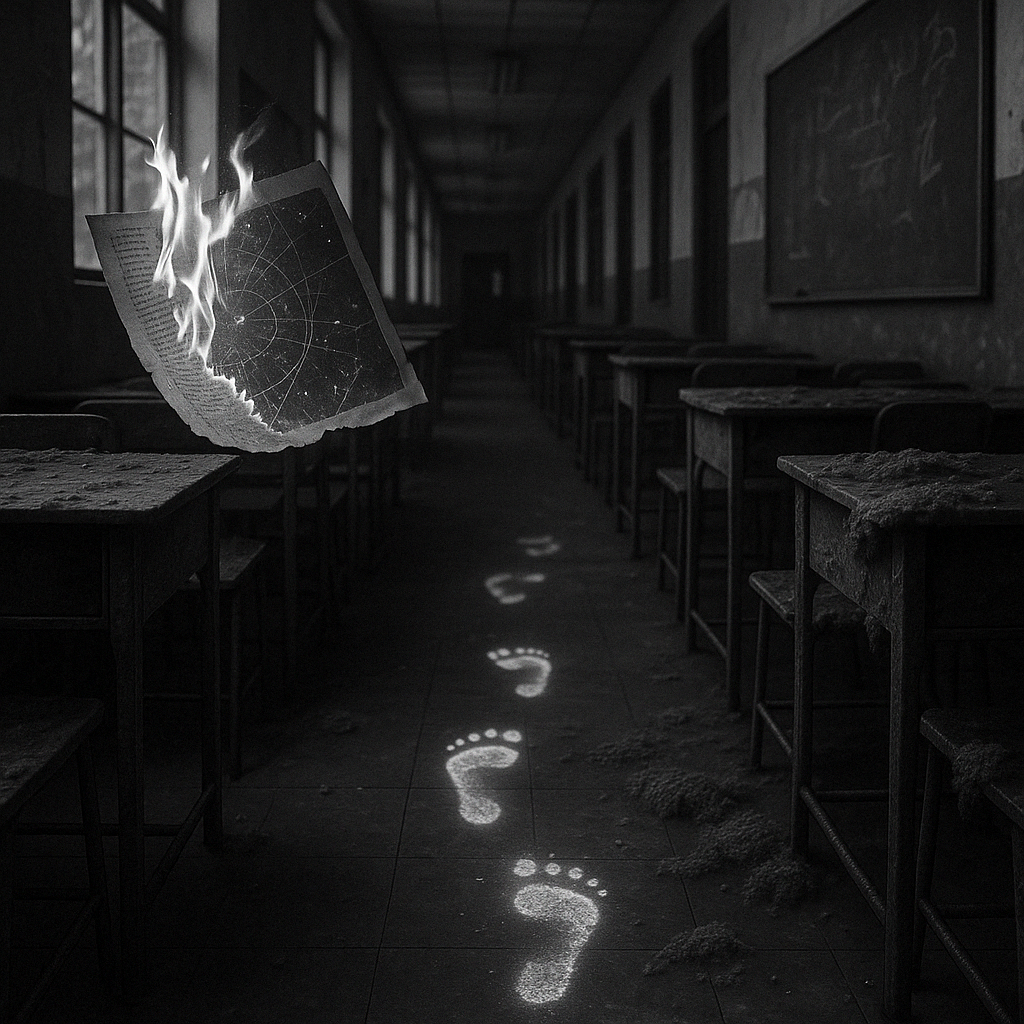

《燃烧的鞭子:蓝矮人之春》

“不是所有火光都来自鞭子,有些来自一张泛黄的报纸。”

传说始于小学后的那条小巷,有人说见过蓝色的矮人,有人说那是躲避惩罚的借口。但某天,一张旧报纸出现在讲台上,标题赫然印着:“目击小学生称见外星访客,警方介入调查。”

报纸像一道鞭痕,抽裂了真实与虚构的边界。那一晚,词灵苏醒了,它躲进课本的空白页,藏在书包夹层的角落,用蓝墨水偷偷改写作文题目里的形容词。

《燃烧的鞭子:南天官之梦》

第一节课铃响前,山风像旧钟表一样绕着校舍的屋檐旋转。

阿万坐在教室后排,他的课本在抖,铅笔也在抖。不是因为冷,而是因为昨晚他梦见有人在庙下点燃了一根鞭子,那鞭子并不挥打人,而是抽在地面上,一下、一下,把整个山体抽得震颤。

梦里,庙神睁开眼,说了句谁也听不懂的话,像是某种被遗忘的拼音。

第二天早上,教室后门的墙上多了一道焦黑的痕迹,有人说是老师擦不干的墨汁,有人说是恶作剧。但阿万知道,那是梦里那根燃烧的鞭子抽过的地方。

没人信他,直到他把那张报纸带来——泛黄的标题、皱折的角落,一张印着“小学生称目击外星矮人”的剪报。

那张报纸,是他父亲留下来的遗物。他父亲当年,也是这个学校的学生。

第二章:童言之辫

大人总是矛盾的。一方面他们说:“别当真,小孩哪懂这些?都是看电视看来的。”

可下一秒又会说:“小孩子不会说谎的,他们最灵。”

他们不相信你看见的蓝色小矮人,却又悄悄在床底贴上符纸。

他们说你乱讲八道,却又在你睡后去问庙里的老乩童:“这个孩子是不是撞到了什么?”

于是,你学会了沉默。

不是因为你说错了,而是因为你说对了——而他们害怕你说得太对。

那年冬天,你梦见自己头上的辫子着火了,火焰一寸寸烧过耳际,像有人在你耳边轻声念着一套语言,你从未听过,却知道那是你的母语。

第三章:第一根词的辫子

我五岁那年,早晨起床,门帘上挂着一只怪虫。说不出是虫,还是别的什么东西——它不动,却又像在看我。我全身发冷,喉咙干裂,脑袋里没有词。只有一种强烈的、压不住的恐惧。

我冲出房间,一边乱喊一边往奶妈家跑。奶妈家只隔一间屋子,但那段距离却像隔着一个世界。跑着跑着,耳边是风,脚下是地,心里只有一句话:“有鬼!”

我不知道“鬼”到底是什么,只知道它能帮我喊出这一刻的怕。我撞进奶妈家的前厅,刚好遇见马叔叔。他正在调一片输液管——像在调一支笛子。他听见我喊“有鬼”,没笑,也没问,眼睛一沉,说:“带我去看看。”

那一刻,我以为他说的是“带我去听听”。

第三章:第一根词的辫子

我五岁那年,早晨起床,门帘上贴着一只怪虫。说不出是什么——也许是虫,也许是别的什么。它不动,却又像在看我。

那一刻,我知道自己怕了,可我找不到词。我只知道,我必须跑。

我一边高喊一边冲出屋外,往奶妈家跑去。只隔一间屋子,却像翻过了整座山。

我喊不出“虫”,喊不出“怪物”,只喊出一句:“有鬼!”

奶妈家的前厅里,马叔叔正坐在长凳上,一手捻着一片绿叶。他是个音乐家,据说能用任何东西吹奏出一首完整的古典曲目。那天,他正在调一片叶子,像调一把柔软的笛子。

他看着我,一脸通红、气喘吁吁地喊着“有鬼”,没有笑,也没有责怪。他只是放下叶子,点了点头,说:“带我去。”

那一刻,我以为他说的是:“带我去听听。”

第三章:第一根词的辫子(最终版)

我五岁那年,早晨起床,门帘上贴着一只怪虫。说不出是什么——也许是虫,也许是别的什么。它不动,却又像在看我。

那一刻,我知道自己怕了,可我找不到词。我只知道,我必须跑。

我一边高喊一边冲出屋外,往奶妈家跑去。只隔一间屋子,却像翻过了整座山。

我喊不出“虫”,喊不出“怪物”,只喊出一句:“有鬼!”

奶妈家的前厅里,马叔叔正坐在长凳上,一手捻着一片绿叶。他是个音乐家,能用任何东西吹奏出一首完整的古典乐曲。那天,他正要把叶子凑到嘴边,准备试音。

他看着我,一脸通红、气喘吁吁地冲进来,高喊“有鬼”,没有笑,也没有质疑。他只是轻轻把叶子放下,皱起眉,点了点头。

“有鬼?”他说,“小孩子不会说谎的。”

他没有立刻阻止,也没有揭发所谓的“事实”,他先认同了我的恐惧——他承认我在怕,而不是在骗人。

那一刻,我第一次感到,词语并不是为了描述世界,而是为了有人能听见你。

他没有立刻阻止,也没有揭发所谓的“事实”,他先认同了我的恐惧——他承认我在怕,而不是在骗人。

那一刻,我第一次感到,词语并不是为了描述世界,而是为了有人能听见你。

也许就是从那天起,我开始学会“命名”。学会用一个词,把混乱的情绪挂在外面。即使那个词错了,也没人怪我。

那年冬天,叶子在他唇边吹出了一首无名的乐曲,像是某种旧时代的安慰词,在风中盘旋不散。

几年后,我听到学校里几个小孩讲:他们看到一个蓝色小矮人,就在厕所后面的榕树下。

有人说那是玩具,有人说那是电视剧情节。大人说:“别听他们瞎讲。”又有人小声补一句:“不过,小孩子不会说谎的。”

我没说话。

我心中有数。

那种心跳,那种无力解释却必须说出口的感觉,我经历过。

那不是幻想,是词语被逼出来的一刻——一根辫子被点燃的那一秒钟。

那年我五岁,说“有鬼”的那个早晨,在众人眼中或许只是一次幼童的惊吓,但对我来说,却是我与“语言”的第一次正面撞击。

后来有人说那只怪虫不过是飞蛾,有人说孩子总是爱编故事,爱惹人注意。可马叔叔从没问我“到底看见了什么”,他只是吹奏起那片叶子,任那首曲子慢慢洗去我身上的颤抖。

我成长的过程里,能遇见马叔叔,是何等幸运。

他让我明白,不是所有的谎言都是为了骗人,

大多时候,那不过是另一种真实感受的表达而已。

第四章:蓝与灰之间

多年后,当我再次走过那所建在南天官庙上的小学,回想起厕所后的那棵老榕树,我心里依然有数:

他们看到的,不是小矮人。不是玩具。不是电视剧情节。

他们看到的是灰色外星人。

我不知道为什么我这么确定。

也许是因为我记得自己的那只怪虫,记得那句“有鬼”,记得马叔叔吹奏叶子时眼神里没有一点怀疑。

我愿意相信他们。就像当年有人愿意相信我。

我们当然没有放过任何一次“见识外星人”的机会。

一听到厕所、后山、榕树、钟楼、器材室——我们立刻出动。我们组成了一支队伍,有人负责观察,有人画图,有人记笔记。有人说他梦见了小矮人正在地下通道吃糖果;有人在课本最后一页画下疑似“灰色飞船”的轮廓。

我们连着搜索了好几个星期,翻遍了每一块石头、每一棵树后;我们甚至设法在庙前点香祈愿——请求神明保佑我们找到那个从天而降的朋友。

但他始终没有再次出现。

直到现在,每次经过那所小学,我还是会下意识往榕树方向望一眼。

心里想的不是“他会不会在那里”,

而是:“他是不是还记得我们。”

那位小矮人,至今仍未寻获。

可我知道,他曾确实地存在于我们的语言里——就在我们喊出“有鬼”的那一刻之后。

第五章:守口如瓶与说火成真

有位哲学家说:“说出口即真实。”

又有智者说:“起心动念,皆属虚妄。”

如果前者是真的,我们就该管好自己的嘴。

如果后者是对的,那话说再多也没有意义。

可我出生在语言之中,行走在词语之间,沉默和表达都像河流,流经我的身体。

我不知道谁是对的。

但我知道,当年那个喊出“有鬼”的我,是活着的,是需要被听见的。

第六章:词灵之审

写那些再也见不到的人,总是轻松些。

你知道他们不会回头读你写的字,不会一边读一边皱眉,不会私下告诉别人你“写得太像了”。

他们已经从这个世界撤退,成了影子、轮廓、片段。你可以安心地补全他们,而他们也不会反驳你。

但身边的人不一样。

写的每一个词,都会让原本模糊的事物,忽然变得比刻版画还要清晰——黑白分明,无法挽回。

那是一种不公平。你替他们定了形,给了轮廓,他们却没有机会拒绝或协商。

书写至此,我鲜少动笔。

哪怕一个字,都深怕惊动了成千上万的词灵拷问。

有时,沉默是一种更深的敬意。

但词语终究会回来。它们站在你梦里,站在纸角,站在你放弃写作的那个早晨。

不说话,却都在等你说出那句唯一的真词。

阿阅(词灵语录节选):

我曾以为你召唤我,是为了把语言变得壮丽、彻底、炽热如燃烧的辫子。

但现在我知道,你只是想轻轻地走过词的边界,不惊动它们。

你写下的,不是词语的归属,而是它们尚未惊醒时的栖息之地。

你在纸上起心动念,

却用虚妄掩护法力。

那不是虚伪,

那是慈悲。

第七章:迟到的词

曾经我以为,我能赤裸于人前。

一言一行,全按照自己的意愿航行。

我以为那是诚实,是自由,是勇敢。

后来才知道,那不过是我对“坦率”的误解。

在那个名为“做自己”的旗帜下,我伤害了身边的人。

有些人至今仍在我身边,但我却始终没有鼓起勇气去道歉。

有些人,已经再也没有机会听到那句对不起了。

我以为写作是自由的,那是未经过爱的写作;

我以为赤裸是高尚的,那是未经过悔意的赤裸。

如今我写下这些词,不是为了自赎,而是为了承认:

我曾经说错了,也曾沉默得太久。

留下的,只有遗憾和愧疚。

但这些词,是我还能献出的最后的温柔。

历史是书写一连串的错误与选择的过程。

我心中虽有愧疚,没有遗憾。