📝📝:AI 背後的隱形人力勞動|揭開 Amazon「拿了就走」的結帳機制背後的真實面紗

本文翻譯自《彭博社》(Bloomberg)的報導《Amazon’s AI Stores Seemed Too Magical. And They Were.》

人工智慧(AI)經常被描繪為自主運作、自給自足且高度先進的技術。

然而,在這光鮮的外表之下,隱藏著一個灰色地帶:數百萬名勞工默默地在幕後工作。

他們的主要任務是訓練、監督;甚至,直接執行 AI 被認為應該獨立完成的工作。有許多報導開始將這群隱形勞動者推到了聚光燈下,揭示了一個與科技公司所宣傳的截然不同的現實。

Just Walk Out 技術中的人力元素

Amazon 的「Just Walk Out」(拿了就走)技術承諾提供未來感十足的購物體驗,顧客可以直接從貨架上拿取商品,無需經過傳統結帳流程。

雖然這項技術被宣傳為「結合電腦視覺、感測器融合與深度學習的成果」,但其實背後依賴於超過 1,000 名印度工作者,他們負責監控與標記影片,以確保結帳過程的準確性。

Amazon 表示這些工作者僅用於影片標記與系統改善,並聲稱他們僅驗證了少數購物記錄,但這些工作仍然突顯了人力對於改善 AI 缺陷的重要。

這一案例凸顯了一個更廣泛的事實:

AI 系統通常需要大量「人力保母」才能正常運作。

Amazon 自身也設有一個名為 Amazon Mechanical Turk(MTurk)的業務部門,專門將此類任務外包。

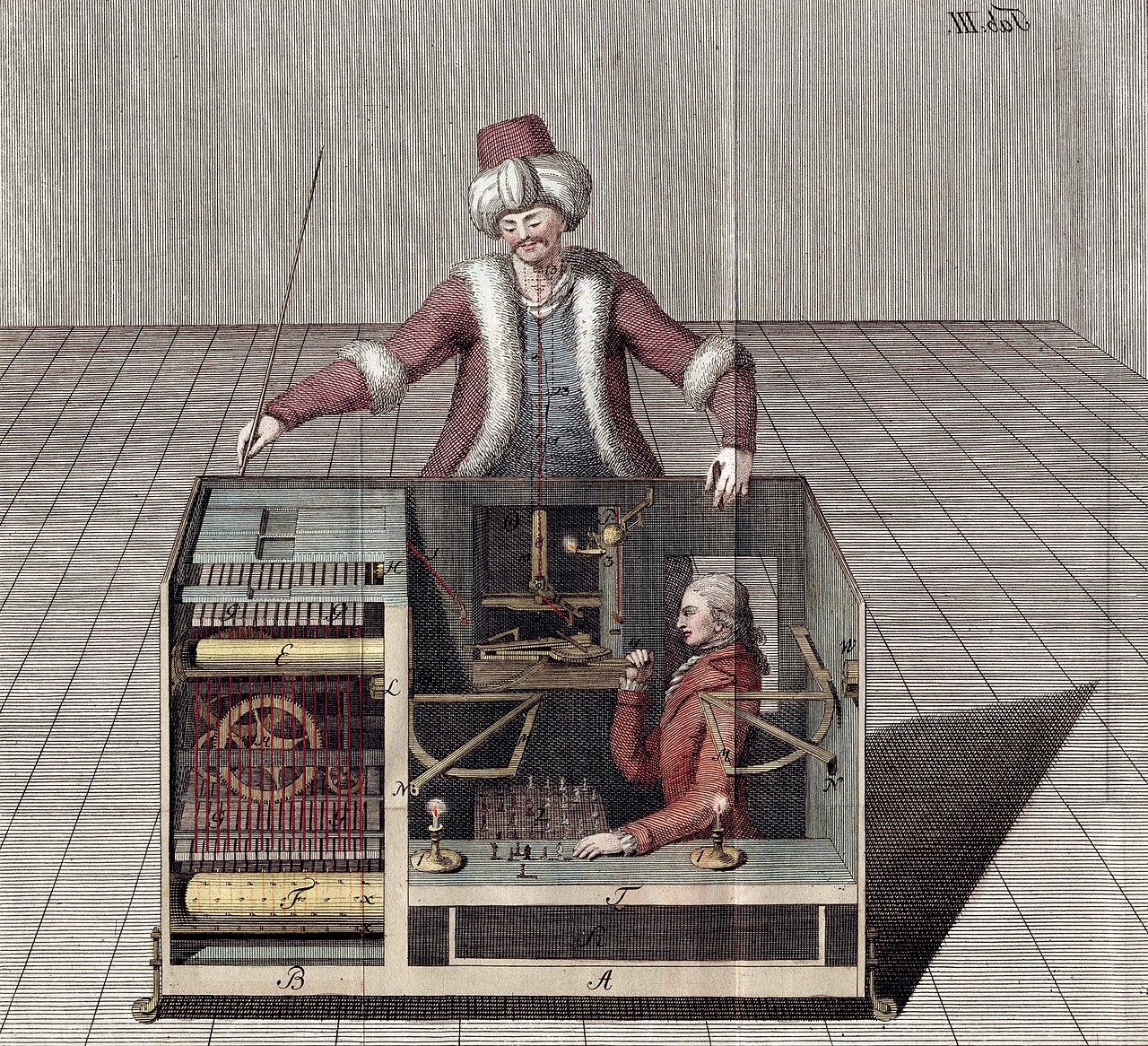

MTurk 的自由工作者們執行重複性且低薪的工作,用於訓練與操作 AI 系統,這種情況與 18 世紀由隱藏人類操作的機械土耳其人(Mechanical Turk)如出一轍。

其他公司與自主 AI 的假象

Amazon 並非唯一依賴人力支持 AI 系統的公司。許多公司聲稱其 AI 系統完全自動化,但事後證明是由人類在幕後操作。例如:

Facebook 的 M 助手: 這款於 2015 年推出的

文字虛擬助手,於 2018 年關閉。期間該系統主要依靠人力訓練與操作。

x.ai: 這家初創公司推出的 AI 個人助理可協調會議,但由於無法實現真正的算法自主化,2021 年宣告關閉。

Builder.ai: 這家英國公司聲稱提供 AI 自動生成的應用程式開發,但根據《華爾街日報》報導,其實依賴於印度等地的人類開發者完成大部分工作。

這些案例暴露了一個普遍問題:

所謂的「偽 AI」(pseudo-AI)或「AI 洗白」(AI washing)

也就是科技公司誇大技術能力,但同時這些科技大量依賴人類勞動。

創新與誤導之間的界線

偽 AI 的盛行在透明度與誠信方面引發了道德爭議。

有些人認為,利用人力支持 AI 系統是實現完全自動化的必要階段;另一些人則認為,這是在利用 AI 熱潮與模糊定義誤導用戶、投資者與客戶。

這種現象並非新鮮事。2019 年,West Monroe Partners 的一項研究顯示,公司在提供給投資者的行銷資料中,平均誇大了超過 30% 的 AI 與機器學習能力。

同年,倫敦風險投資公司 MMC 發現,在歐洲被分類為 AI 公司的 2,830 家初創企業中,只有 1,580 家符合該定義。

隱私問題與剝削風險

人力參與 AI 系統的一大問題是可能侵犯用戶隱私。

Amazon 的承包商就曾揭露,他們會收聽客戶在 Alexa 的指令以改進系統準確性,這引發了對監控與數據安全的擔憂。

除此之外,許多低薪工人被用來支持 AI 的運行。他們承擔著重複且枯燥的任務,對維持 AI 系統的「魔法」表象至關重要。

學者如 Kate Crawford 與作家 Madhumita Murgia 等人已經深入記錄了這種隱形勞動,揭示了 AI 背後的勞動代價。

監管機構對 AI 誇大宣傳的打擊

監管機構已開始採取行動,針對 AI 能力的誤導性宣傳。

今年 2 月,美國證券交易委員會(SEC)主席 Gary Gensler 警告,誇大 AI 能力可能違反證券法。次月,兩家投資公司因誇大其 AI 使用情況而與 SEC 達成 40 萬美元的和解。

同樣地,加州北區檢察官 Ismail Ramsey 承諾,將會針對在公開上市前誤導投資者的初創公司進行打擊。這些監管努力旨在確保快速發展的 AI 產業保持透明與負責任。

支撐 AI「魔法」的隱形產業

即便 AI 系統並未被誇大,其功能仍常常依賴於一群被低估與忽視的勞動者。這些隱形工作者負責訓練 AI 模型、監控系統並修正其缺陷。對這些勞動者來說,AI 的現實遠不如行銷宣傳中的那般光鮮亮麗。

當 AI 系統看起來「過於神奇」時,背後往往隱藏著一群默默付出的勞動者。

在 AI 產業不斷成長的同時,解決這些隱形勞動所帶來的道德、經濟與監管挑戰至關重要,以確保公平對待勞動者並如實呈現技術的真正能力。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐