情意範疇的教育目標及評估

——以責任感和公德心為例

戚本盛

原稿:2012年

本稿:2021年10月

定稿下載:https://tinyurl.com/cpsmatters

封面附圖:該圖片由Gino Crescoli在Pixabay上發佈

0. 說明

本文主體部份討論教學過程情意範疇(包括身份認同和價值觀等)的教育目標及評估的問題,原文寫成於2012年,並未正式發表,只曾在一、二次筆者主持的教師專業發展工作坊作過簡報。2021年有感於國家安全教育、國民教育、愛國教育[註1]及價值觀教育等成為教育政策的重要項目,於是整理舊作成本文。本文附錄《就「學生對國家的態度的問卷調查」提出商榷》[註2]內容如題,談的是2010年起沿用至今的「情意及社交表現評估套件」(第2版)的問題。

情意範疇的評估並非筆者專業範圍,初次接觸是在1990年代中修讀教育文憑所學,投入一點時間理解則已經是十多年後理解《德育及國民教育科課程指引(諮詢稿)》(課程發展議會 ,2011)的事。該課程文件於《評估》一章(頁96-99)應用 Krathwohl 等的體系,卻又錯謬連連,粗疏不堪[註3],筆者唯有「自力更生」,本文即為相關歷程的副產品之一。

應該怎樣看待上述「國安教育」等名目的「教育」,理應在乎其是否符合教育原則,符合的可說是「教育的」,不符合的便是「非教育的」。以國民身份認同的教育、價值觀教育等等,以這樣近乎同義反覆的角度來看,均意味了可分「教育的」和「非教育的」。前者理應符合下列各項必要條件:(1) 課程、教學、評估均須就著學生不同的成長階段按適性原則設定,(2) 教材選取和學習經歷也應服從於這原則,(3) 內容須以充份而均衡的事實與意見為基礎,(4) 提供足夠的學生思考和判斷的機會,(5) 並讓學生在學習過程中形成情意表現(包括價值觀、身份認同甚或內化為其品格的一部份),五項條件,缺一不可。後者則違反這一或多項條件。

專業教育人員應致力提供專業服務,在現行《香港教育專業守則》(教育人員專業操守議會,1995)中,這不但是對專業而且也是對僱主的義務(第2.1.6及2.4.3條)。如果實施任何違反上述條件的課程、教學或評估,便屬違反專業原則。換言之,專業人員的工作應合乎專業要求,如果必要條件還沒有完全滿足,是應該致力促進,以求達致滿足的,否則,專業人員有權拒絕執行違反專業原則的工作要求,如果逼不得已,則起碼必須說明有關工作是在違反專業條件下完成的。例如,於課堂教學中粗疏挪用「情意及社交表現評估套件」[註4],《香港國家安全教育課程框架》(教育局,2021,頁7)將認識《港區國安法》的罪行名稱和基本含義界分為初小及高小的學習元素[註5],以及「不應以爭議性議題來教授」國安教育[註6],都是不符合甚至違反上述專業條件的。這樣,如同下文所談,甚麼合乎專業原則、甚麼不,從而思考甚麼該做、甚麼不該做,或甚麼屬專業地做、甚麼是不專業地做,對影響學生越來越大的情意教育及評估(包括身份認同及價值觀等的教育及評估)而言,是至為重要的。

1. 引言

本文以Krathwohl et al. (1964)的《教育目標分類學(情意範疇)》(下稱「Krathwohl等的體系」,不另註)為據,闡釋情意範疇的教育目標。在教育目標分類而言,身份認同、愛或價值觀等是包含在情意範疇之內,本文的討論相信相關的課程設計、施教和評估有一定的幫助。下文先簡介《教育目標分類學(情意範疇)》,並以責任感及公德心為例,討論敘寫成可操作的教學目標時的注意事項,之後再分析進行相關的教育評估的局限。

2. 情意範疇的教育目標

教育目標分類學(Taxonomy of educational objectives)源起於1948年在美國心理學會(American Psychological Association)在波士頓舉行的大會。在其中一個非正式會議上,與會學者認為,因為教育目標是課程建構、測試的基礎,也是教育研究的起點,因而以作出一定分類為宜。會後按此意見進行的工作成果之一於1956年發表,即後來廣為參照引用的《教育目標分類學.手冊一:認知範疇》(Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. Handbook I: Cognitive Domain)(Bloom, B.S., et al, 1956),因為此手冊的領銜編者為布盧姆(B.S. Bloom),後來此手冊甚至此一系列的教育目標分類,也常稱為「布盧姆分類學」(Bloom’s Taxonomy)。

「布盧姆分類學」分認知、情意、心理肌動的三個範疇[註7],《手冊二.情意範疇》(Handbook II: Affective Domain)於1964年發表,領銜編者為D.R. Krathwohl。比起其他兩個範疇,情意範疇的教育目標似乎較受忽略,當認知和心理肌動的目標分類屢有修訂時,情意目標的修訂或更新似乎鮮有所聞[註8]。2011年《德育及國民教育科課程指引(諮詢稿)》(頁96-99)將Krathwohl等的體系列為評估依據,是本地的正式課程文件中比較大篇幅的引用和討論情意目標的一次,但一年後發表的正式文件,卻又把Krathwohl等的體系完全刪去,原來佔三頁的介紹只餘兩句[註9]。其實引用該體系作情意評估是一個合理的起點,如此刪削徒然讓人有削足適履之嘆。

按Krathwohl 等的體系,情意範疇所指的目標,強調的是感受、情緒、接納或拒絕的程度,並常表述為興趣、態度、欣賞、價值和偏見等。Morris (1996)則認為,這範疇與學生對一己、家庭、朋友和社會的態度有關,因而如誠實、耐性、合作和忍耐等價值往往是此範疇的例子。不過,他也同時提出批評,這樣的將上述道德價值納入情意,反而像暗示道德價值沒有邏輯基礎。此中有兩點值得注意,其一,情意向價值觀延伸的關係,實際超出一般將情意只理解為情緒或感受的局限;其二,布盧姆分類學提出的劃分,只是方便思考的理論框架,實際上認知、情意和心理肌動互有關連,不過各有側重而已。Anderson & Bourke (2000)更明確指,完全區分三者往往是困難的。

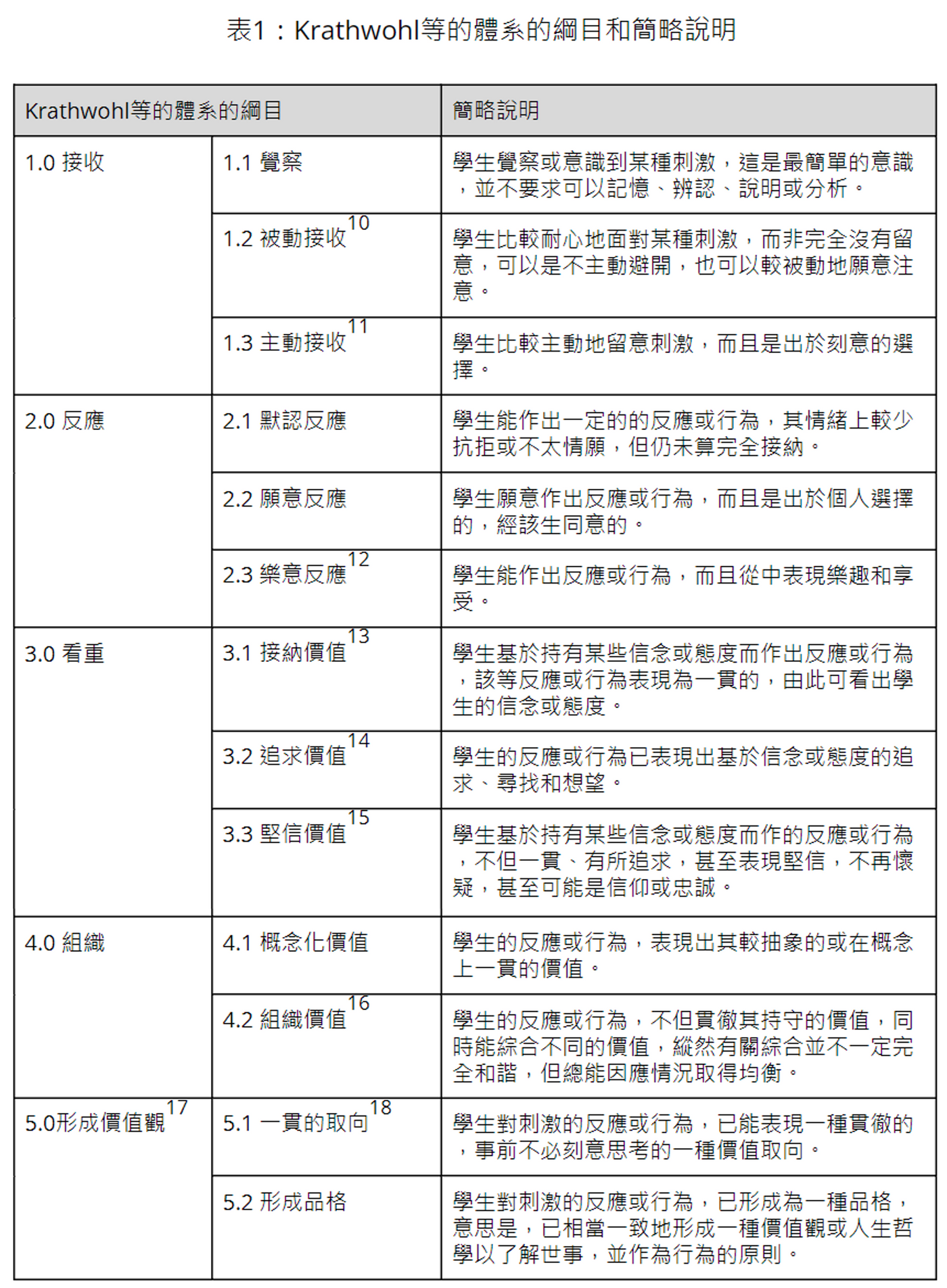

Krathwohl等的體系把情意目標分成五個層次(level),每一層次再分二或三個亞層次(sub-level),整個體系也視為一個連續體(continuum),層次之間不可截然劃分而是漸變的。表一列出綱目,並輔以筆者的簡略說明。

通過比較上述不同的層次,大致可看出連續體內不同層次之間具有以下六項漸進關係特性:由外在至內在,由被動到主動,由零散到組織,由具體到抽象,由片段到一貫及由無感到樂意。

Anderson & Bourke (2000)指出,情意有五個定義的特點,分別是:以感受為內容、是典型的、帶有強度、帶有方向,及有一定的對象。所謂典型,往往與是否持續一貫,亦即與時間有關;強度和反應的大小有關,上述二者關乎的是程度(degree)。方向即所謂正或負面的、愛好或厭惡之類;一定的對象,亦即Krathwohl等的體系中的刺激(stimulus),和感受內容一樣,關乎的是內容(content)。

3. 責任感和公德心的教育目標

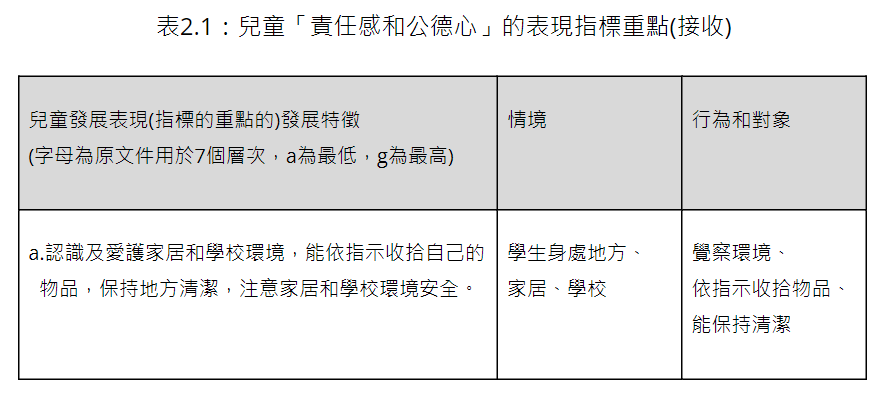

下列數表按以上的理解,以《表現指標(幼稚園)》(教育局,2017)中所列的「群性發展」表現指標的、「責任感和公德心」重點的發展特徵(頁71-72)為例,作一整理,以說明Krathwohl等的體系的上述特性[註19]。該等指標是為香港的幼兒學校制訂的,學生為三至六歲的幼兒。

上述兩項中,所覺察的是周圍的環境,而包括於這環境裏的行為準則。按表1,應該屬於「覺察」和「反應」的層次,「反應」中,則屬「願意反應」但未達「樂意反應」。

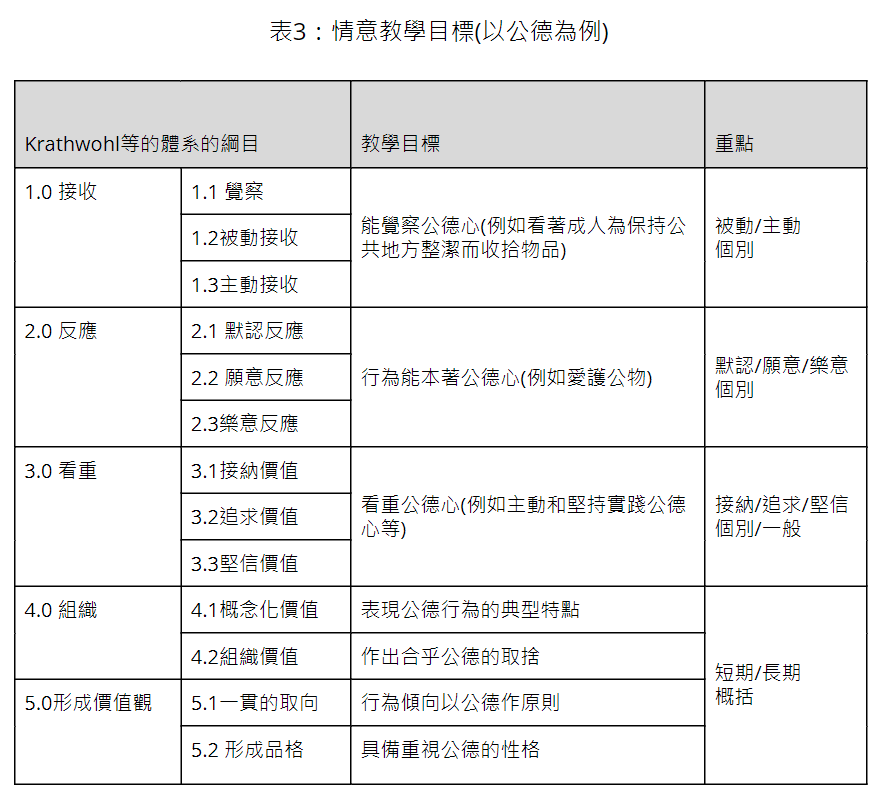

敘寫成教學目標,則可表述為:能覺察公德心 (例如看著成人為保持公共地方整潔而收拾物品)。Krathwohl等的體系將「接收」(層次,level)區分為「覺察」、「被動接收」和「主動接受」三個亞層次(sub-level),這樣劃分同時也顯示某種的強度性質。對外界感知能力不足的學童,或對仍屬嬰幼兒時期的學童(toddler),設定教學目標或評估或需作亞層次的細分,但對一般適齡上小學的兒童(六歲)施教或評估時,則應該不必細分,如課程發展議會 (2017,頁83-86)所示,一般五至六歲兒童的情意發展已能夠做到「接收」及「反應」。

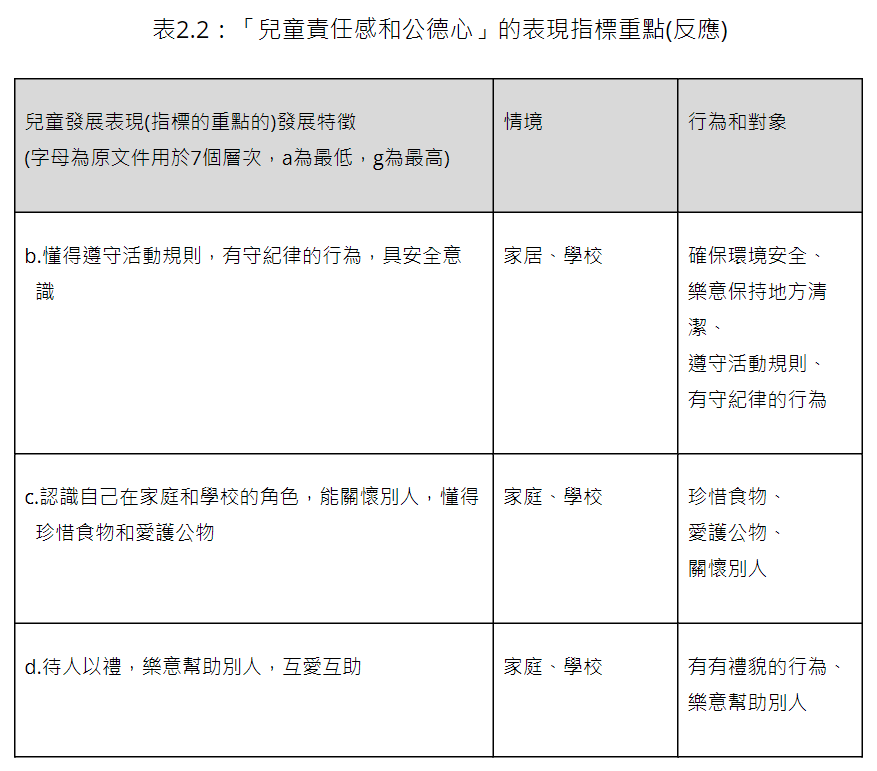

在Krathwohl等的體系內,以上各項已不只是覺察而屬「反應」的層次,至於屬「默認」、「願意」或「樂意」,視乎學生的具體表現,例如只是隨習慣,並沒有表現主動或滿足感,則應視為「默認」,但出於個人選擇,甚或主動而帶有滿足的表現,則可視為「願意」或「樂意」。舉例說,在幼兒課堂的音樂活動時間,有幼兒刻意適度敲打鋼片琴,並很有信心地回應教師提問說「(如果)太大力,破爛了,人人都不能玩」。相較之下,也有一些幼兒須在教師或同伴提示下才使用適當力度敲打[註20]。前者可視為樂意愛護公物,後者則屬於默認或願意的層次,同時也開始展現某程度的方向感。敘寫成教學目標,則可表述為:行為能本著公德心 (例如愛護公物),「默認」、「願意」或「樂意」則可分為三個級別,視乎主動和滿意的表現而定。

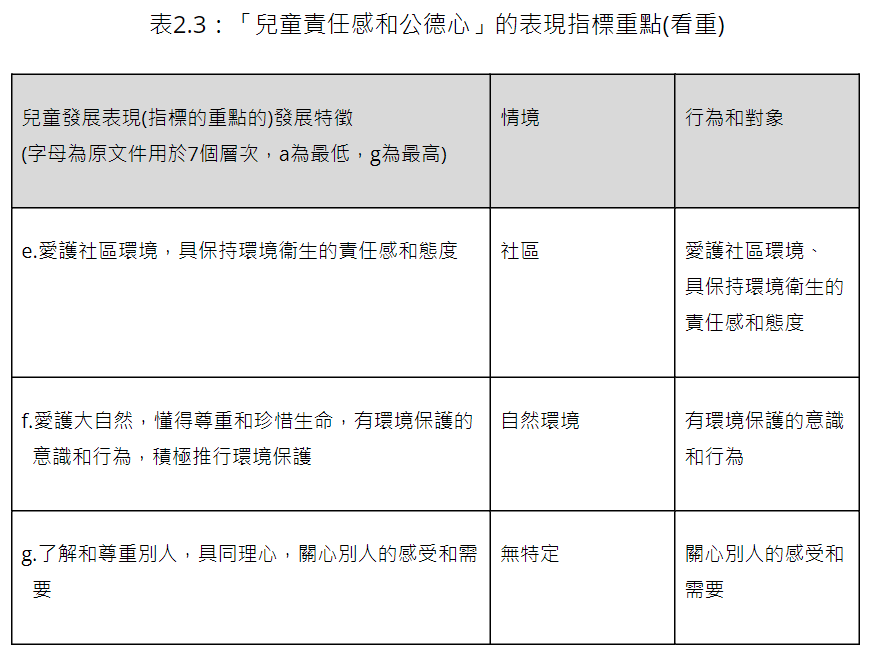

「看重」比「反應」較抽象或概括,學生已經接納某種價值,而不只是針對個別情境的具體行為,開始展現某種的典型性。又以筆者於幼兒課堂觀課所見為例,有幼兒被委派負責收拾玩具,她不但把自己一組的收拾得齊齊整整,在看見其他組別的玩具擺放得有點凌亂時,她也自動幫忙收拾好。教師觀察到該幼兒多次這樣做後曾作提問,幼兒答覆說其他同學做得不夠好,她便幫同學做好,「(因為)小朋友是一個大家庭」。這裡已可看出幼兒已接納公共和公德的概念,持續自行和幫忙收拾,或可間接印證某種對價值的追求。如果遇到一定的困難時她仍能繼續做,則可作為「堅信價值」的憑證。敘寫成教學目標,則可表述為:看重公德心(例如主動和堅持實踐公德心等)。

以表2.3所列為例,愛護社區環境或保護自然環境,以及關心別人感受的表現,是否列為看重的層次,關鍵在於是否基於某種價值,而不只是因為規則、習慣或指示,分野在於幼兒情意對象為某種內在價值,還是外在的成人指示。較長期的觀察、不經意的言談和表現,可以提供較有效(valid)的憑證,一兩次的答案,只能說明了認知,而不一定屬於情意。或者說,情意的內在和潛在的特性,使其教學或評估必須以學生外顯的、或主動或回應的行為(包括言說)為中介,教學或可能會善用中介,但適宜慎防中介取代目標,評估時更必須減少中介的干擾。關於評估保持真確或迫真的問題,下文會再作討論。

在Krathwohl等的體系中「看重」已具有「貫徹」的特點,更高一層的「組織」的特點則在乎形成較抽象的價值概念,以及不同價值概念的組織,但看重和概念化價值並不一定截然劃分,從學生的表現可能同時看出二者,例如學生自願稍遲吃茶點而仍把課室的玩具收拾齊整,在公園吃完冰棒後拿著膠棒一段時間才丟在垃圾桶中,進升降機後立即輕聲甚至暫不說話等等,長時間在不同場合都表現出公德心,應可同時視為堅信公德的價值和形成公德的價值概念[註21]。敘寫成教學目標,概念化價值的層次可表述為:表現公德行為的典型特點。

至於「組織價值」,關乎學生把不同的價值綜合,理出某種秩序,包括先後或輕重等,如此也可以是取捨。以上述公德的例子來看,假設學生其實是肚餓而想快一點吃到茶點,冰棒的膠棒黏著手並不舒服,或者有很多話急著想跟同伴說,但學生仍以公德先於自己的需要或欲望,則可視為一種經綜合的價值組織。甚至,如果學生是很貪吃的,很要乾淨的,或性子很急的,則這種綜合的表現便更顯出較強的公德心,即較強度的情意表現。在學生的成長過程中,有時或者最後沒能表現出公德來,但假如可以看出中間有過的綜合過程,也應確認學生已到了近乎組織價值的層次。敘寫成教學目標,可表述為:作出合乎公德的取捨。

到了「一貫的取向」的層次,著眼點在於內化,內化至無須刻意思考,甚至可說是自動的,但和盲目依從或默守成規不同,表現是以一系列的價值為基礎的。例如,說一個學生崇尚公德已成為其品格,則可以預期,這學生在公眾地方會遵守秩序,待人有禮,不會高聲談笑騷擾他人,即使心急了也不會爭先恐後等等,偶然因種種原因沒遵守秩序,無論是否讓他人看見,都會甚至感到不好意思,混身不自在,因為這種違反公德的行為被其內化的價值觀所貶視。敘寫成教學目標,可表述為:行為傾向以公德作原則。

「形成品格」層次的重要元素是內在的一貫性,也正是Anderson & Bourke (2000)所說的典型性,因此不是從偶然的一二次行為可以判別得到的,此層次也能充份說明個人的特點,單從學校生活所見是否可以推論到學生的品格,誠屬疑問。Krathwohl等早已提出是否適宜於學校教育包含此一層次的問題(Krathwohl, D.R. et al., 1964, p.171)。換言之,於學校教育應用起來時,這層次的理解必須說明以上片段的局限,一在時間上,二在生活上,二者可分別類比為長度和闊度。以公德的表現為例,學生如果長時間,在校內或課餘均表現出以公德為尚的行為,而非從自己個人或友儕出發,則可視為具備重視公德的性格。這也是敘寫成教學目標時的表述方式。

綜合來說,在學生成長和學校實況來說,情意教育應以接收、反應、看重、組織為主。在幼兒階段,較側重接收和反應,進入小學階段以後,課程可漸次遞進至看重和組織;按學生的差異來說,接收和反應仍有一定的需要;同時,因為上述提及的兩點局限,形成價值觀的層次可以培養但較難評估。下表綜合上述討論中以公德為教學目標的例子:

4. 情意的評估

評估也是一種傳訊過程。被評估者或主動發出或被誘發提供訊息,由評估者搜集、詮釋及評價,用訊息處理的模型來看,便是一個編碼、傳訊和解碼的過程。評估要達到真確,或起碼是迫真,得確保或假設這個過程無誤,最基本的是當中的編碼系統(coding system),在本文而言,即得到專業上的共同理解的情意目標體系。Anderson & Bourke (2000)指出,以學校情境來說,具體進行評估的常用的方法有教師觀察(teacher observation)或學生自行報告(student self-report)[註22]。前者關乎教師對目標體系以及評估準則的理解,例如是否準確詮釋等等,以及對學生表現的把握,包括教師自身是否介入(intervene)學生的表現;後者關乎學生是否有意或無意提供了不確的訊息,例如學生回答不過是投教師所好,又或者報告的工具是否有效,例如問題錯了自然得不到恰當的答案。

關於學生自行報告的評估情意的工具,無論是設計新的,或者是選用現行的,Anderson & Bourke (2000)都作出了很有用的建議,但對教師來說,即使不是更有意義也是同樣重要的,是觀察的方法。Anderson (2003)提出了在課堂中以觀察進行情意評估時的三個要點:明白訊息、聚焦、另行解讀。以下按其介紹略作說明。

所謂「明白訊息」,是指對學生的表情、身體語言和言語提示作出正確的解讀。例如學生睜大眼睛,與教師有直接的眼神接觸,身體前傾,坐直,說話調子較高,語速也較快,則大抵是一種感興趣的反應;若學生四處張望,面容鬆弛,頹唐無力的姿勢、聲音平板柔弱等,則大有可能是感到沉悶。

「聚焦」指的是教師是否留意到學生的表現。在學生人數較少的班,學生的表現可謂「無所遁形」,這全賴教師對每一學生的直接觀察,但在較大的班,教師可以採用「提示小組」(steering group)的概念,暗中自行選定四、五各有代表性的學生的表現作為提示,以求見微知著。例如在講述某節課文時,教師若留意到其提示小組中大部份學生都有分心的表現,則可以評估為不感興趣,或者起碼不是樂意接收。「聚焦」的另一方法,是利用一定的綱要(rubrics)來考量每一學生的表現。當教師發現對某些學生難以評估時,其意義即在於提示教師其對該等學生的觀察或有疏漏,教師由此在課堂中便須加以聚焦觀察,以補充搜集有用的訊息,例如學生在課堂提問或作答的頻率,以及問題或答案的質量,均可作為教師評估該等學生專注或投入的資料,若教師沒有足夠資料用以評估某些學生的表現,則這些學生便可以成為日後聚焦所在。

至於「另行解讀」,是對非正式觀察可能出錯的修正手段。非正式觀察的出錯原因,通常包括先入為主、以偏賅全、教師干預和學生假裝等。對此,除了教師自已及時察覺,一定程度的相互核對,像三角測量方法(triangulation),例如善用學生匿名填答的檢核清單,或者以教師同儕作為諍友(critical friend),都是可行的辦法。

至於正式的觀察,可在下表以公德心為例的教學目標說明。

如上所述,在Krathwohl等的體系中較高階的組織及形成價值觀等,往往需要長期的、多次的、在不同情境的觀察,一來不是一二教節可以判定,而較適宜在學年末經過一整年的觀察才能作出評估。

表中的「強度」,在較低層次往往表現為有或無,可以用數量評估,可以用被動或主動評估,但在較高層次後,必須甚至更應考慮質量的因素。「典型」則關乎時間是否恒常,在較高層次的評估更為適用。上表中的公德心為正向的情意,一般學生均會視為正向,「未能有公德的表現」比「厭惡公德」較有可能,所以略去「方向」一欄,但某些較有可能帶有好惡的情意,則應多添「方向」一欄作為評估。

5. 結語

本文嘗試應用Krathwohl等的體系,以責任感和公德心為例,敘寫可較易於施教和評估的教學目標,希望對學校教師具體操作有一定的幫助,循此思路,亦可望避免情意評估中的兩種常見錯誤,一是以為是為學生表現的情意下道德的或好壞的判斷,二是忽視局限而流於粗糙、簡化或誤評。情意評估,特別是高階的價值觀評估,絕非單一事件、表情、面談甚或問卷提問可以完成,當中要盡量避免是非對錯的判斷,起碼要極為謹慎,所以不應該有建議教師看到學生在升旗禮時不夠感動時要求他們回去反省之類的評估設計[註23],重要的是通過種種教學手法,讓學生尊重自己也尊重他人,「真誠」是情意表現的前提,而「尊重」是重點,察覺、反應和看重自己和他人的情意,從而形成價值觀,形成品格。Krathwohl等的體系發表已近60年,加以參考可望防止粗疏牽強的評估,對防止「政治灌輸」,更對廣義的情意評估,也有積極的意義。

附錄:就「學生對國家的態度的問卷調查」提出商榷

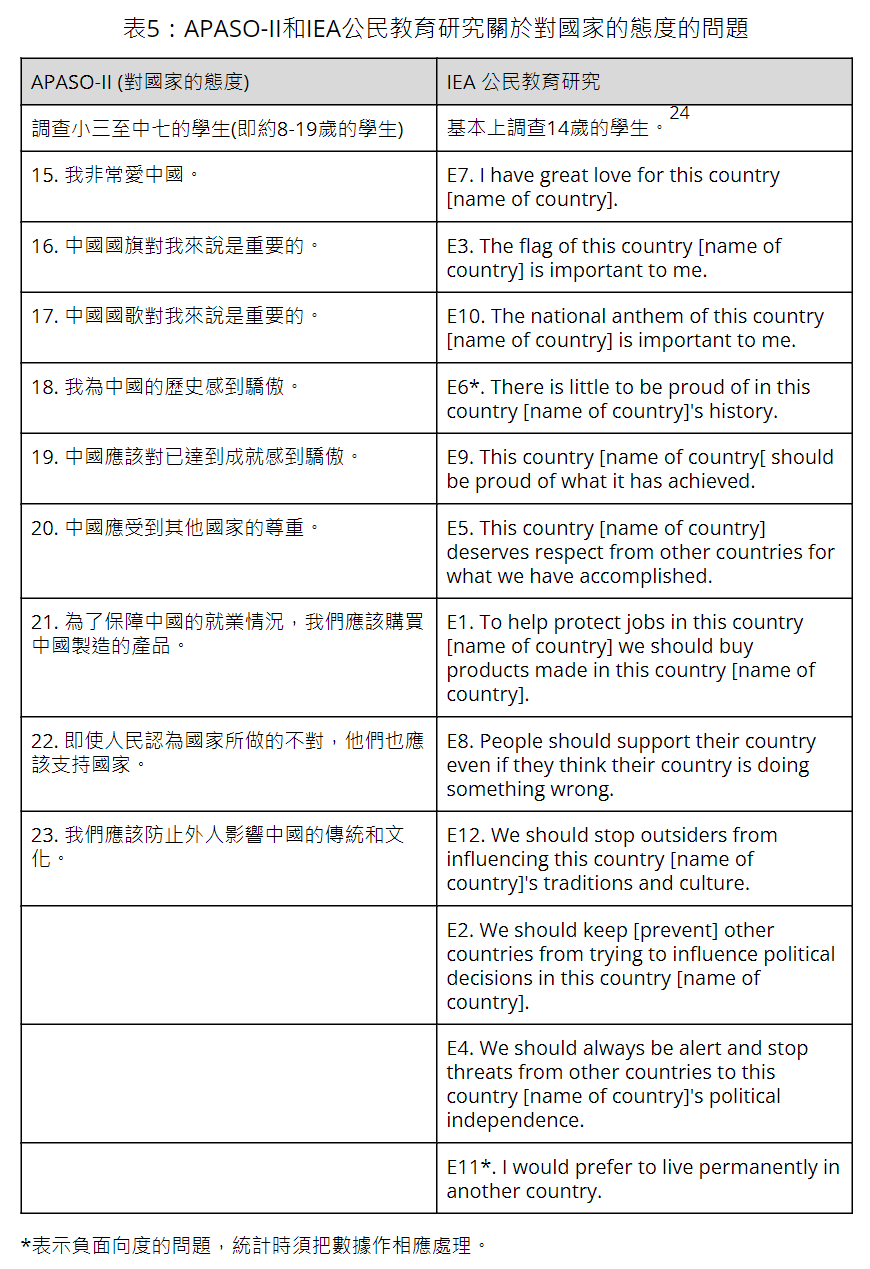

教育局(2010)的「情意及社交表現評估套件」,是於2003年開始使用的。該工具搜集學生的情意和社交上表現的資料,提供數據予學校自我評估在相關範疇的表現。2010年修訂為第二版時(簡稱APASO-II),加入「對國家的態度」的問題,該等問題來自國際教育成就評價協會(International Association of the Evaluation of Education Achievement, IEA)的公民教育研究所採用的問卷(簡稱「IEA公民教育研究」,Schulz, W. & Sibberns, H., 2004, p. 252-253)。下表列出兩套工具的相關問題。

比較IEA公民教育研究和APASO-II的問卷,當可發現下列問題,應該在應用APASO-II前得到合理的解釋,才算符合專業原則。

第一,IEA公民教育研究的問卷是給14歲以上的學生填答的,1999-2000年應用於給香港的學生填答時,更是給中六的學生(約18歲)填答(Schulz, W. & Sibberns, H. ,2004, p. 223)。一份問卷的措詞、內容假設填答者的已有知識等等,都須經嚴格的研究和驗證方可使用,否則難以確保其信度和效度,為甚麼借用至APASO-II時,認為香港的小三至中二(約9-13歲)的學生適合填答呢?

第二,按IEA 公民教育研究,原來的12條題目,因統計的原因放棄了第5, 6, 8和10題,但這4題卻都保留在APASO-II中。為甚麼香港教育局在採用IEA公民教育研究的工具時,繼續採用原來研究中放棄的問題?這對統計又是否構成影響?

第三,IEA公民教育研究的題目,其實再分為兩個範疇,第1, 2, 4及12題為「對國家的保護性感受」(Protective Feelings toward One’s Nation, PROTC),第3, 7, 9和11題為「對國家的正向態度」(Positive Attitudes toward One’s Nation, PATRI),二者內容上的差別主要在於PROTC多涉及本國家與其他國家的關係。應用至APASO-II時,卻沒採用第2, 4及11題,於是形成了側重PATRI,就理解「對國家的態度」而言,若兩個範疇同時存在可作互相比對分析,為甚麼APASO-II寧取有所欠缺的側重呢?

第四,IEA公民教育研究的第6題,是採用負面向度提問,但應用至APASO-II時,則變成正面向度。要知道,設計調查工具,是經過仔細推敲和反覆研究的,而且,設定負向題目有其需要,包括比較同一答卷中不同題目是否貫徹等,按一般學術原則,問題的正或負向不宜隨便更改。APASO-II將負向改為正向,又棄用IEA公民教育研究中同為負向的第11題,令這部份的問題全為正向,這樣更改的原因為何?又會否或怎樣影響答案呢?

第五,IEA公民教育研究的第5題寫明,國家受其他國家尊重是「基於國家所做到的成就」[註25],但借用至APASO-II時,卻沒有了這個基礎,而變成一個泛指,這樣其實已是另一道問題。學生同意一般而言中國應受其他國家的尊重與否,和認為其所做的有所不足而認為不應因此受到尊重與否,是兩道不同的題目。APASO-II便只能問及此者,此中取捨又有何原因呢?

第六,APASO-II的若干題目,包括18-20各題,是否為香港高小至初中的學生所理解,誠然是一個疑問。舉例說,小學生還未開始系統地學習中國歷史的課程,至於對中國就業、製造業和貿易的情況和關係,相信起碼要到高中才有較基本的學習。小三至中三學生(9-15歲)能否清晰理解這些題目,誠屬疑問,若對問題的理解或已有知識有所不足,調查又如何不受信度和效度的挑戰呢?

第七,一些IEA公民教育研究中棄用的問題,仍然保留在APASO-II中,但第2, 4及11題這些沒被棄用的,APASO-II卻沒有採納。舉例說,香港有不少曾移民外國但已經回流的家庭,也有不少家庭有親友移居外國,這些實況都會影響香港學生對長住外國的觀感,如果出於這些實際的考慮而摒棄第11題,則調查所得又如何確保其代表性?

第八,至為重要的是,觀感或態度的問卷調查,必然面對一個效度的問題:所謂「講一套,做一套」,態度轉為語言作答,中間如何避免失真,的確是問卷調查面對的一個基本問題。不過,假如作答者沒有誘因答出與其真正態度不符的答案,調查又可通過統計調整其誤差度,在沒有其他更便捷的工具前,問卷也不失為可用的工具。可是,學校應用APASO-II時,對象是本校的學生,應如何調節失真的誤差?如果有關數據又須於學校自我評估中匯報,由教育局在校外評核時審核(audit),這樣的應用已不是系統性的(systemic),對個別學校而言會否屬於高風險(high stake),並因而產生失真的誘因?

第九,還有一點是應用前最需要解釋的,是《德育及國民教育科課程指引》竟無視一般學術習慣,建議學校從APASO-II選取部份題目,讓學生填寫,甚至結合其他因素如年級、性別、學業成績和操行等加以分析(課程發展議會,2012,頁94)。須知道一旦結合上述因素,則便有可能辨認出個別學生,調查整體學生的表現,便會變成可以追溯個別學生的答案,調查便可能不再匿名,對作答又會產生怎樣的影響呢?該指引雖然已經擱置,但APASO-II仍然沿用,應用時有否避免如指引所列的有損匿名的使用?如沒有避免,則又如何確保不會有如上的變質呢?

綜合而言,APASO-II中關於「對國家的態度」的調查出現上述的問題,實在不能輕視,筆者認為,在修訂錯誤或得到合理解釋前,這份問卷對學生對國家的態度的調查,是不符合專業原則的。(附錄完)

參考文獻

(中文)

教育局 (2010)。 《情意及社交表現評估套件》(第二版)(網站)。香港。

教育局 (2017)。《表現指標(幼稚園)》。香港。

教育局 (2021)。《香港國家安全教育課程框架》(2021)。香港。

教育局、社會福利署 (2003)。《表現指標(學前機構):兒童發展範疇》。香港。第2版。

教育人員專業操守議會 (1995)。《香港教育專業守則》。香港。

課程發展議會 (2011)。《德育及國民教育科課程指引》(諮詢稿)。香港。

課程發展議會 (2012)。《德育及國民教育科課程指引》(正式文件)。香港。

課程發展議會 (2017)。《幼稚園教育課程指引》。香港。

戚本盛 (2012)。《質疑教育局就學生對國家的態度的問卷調查》,《獨立媒體》。亦以《就「學生對國家的態度的問卷調查」提出商榷》為題,收於溫健民、高俊偉(編) (2013)。《我們的公民教育:從德育及國民教育爭議出發》。香港:香港教育學院學生會,頁35-40。

戚本盛 (2012/2021)。《「國民教育科」諮詢(2011年)意見》。Matters.

戚本盛 (2021)。《不容爭議的教育並不專業》。Matters.

《升旗不感動要反省》。《蘋果日報》2012年6月28日。

楊潤雄 (2021)。《香港愛國主義教育高峰論壇主題演講》。教育局(網站)。

(英文)

Anderson, L.W. (2003). Classroom assessment: Enhancing the quality of teacher decision making. Manwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Anderson, L.W. & Bourke, S.F. (2000). Assessing affective characteristics in the schools. Manwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2nd ed.

Anderson, L.W. & Sosninak, L.A. (1994). Bloom's taxonomy: a forty-year retrospective. Chicago: National Society for the Study of Education.

Bloom, B.S., et al. (1956). Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: Longman.

Brookhart, S & McMillan, J.H. (eds.)(2020). Classroom assessment and educational measurement. New York: Routledge.

Care, E. et al. (2018). Assessment and teaching in the 21st century skills: Research and applications. Springer International.

Krathwohl, D.R. & Anderson, L.W. (2010). Merlin C. Wittrock and the revision of Bloom’s Taxonomy. Educational Psychologist, 45(1), p.64-65.

Krathwohl, D.R., et al. (1964). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook II: Affective domain. New York: David McKay.

Lamprianou, I. & Athanasou, J.A. (2009). A teacher’s guide to educational assessment. Rotterdam: Sense.

McCoach, D.B. & Gable, R.K. (2013). Instrument development in the affective domain. New York: Springer. 3rd ed.

Morris, P. (1996). The Hong Kong school curriculum: Development, issues and policies. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2nd ed, 1st ed 1995.

Schulz, W. & Sibberns, H. (2004). IEA civic education study technical report. Amsterdam: IEA.

註釋

[註1] 教育局局長楊潤雄在2021年7月舉行的「香港愛國主義教育高峰論壇」發表主題演講,將「培養國民身份認同」、「認識國史國情」、「認識香港的憲制秩序」、「價值教育」「推廣中華文化」等納入教育局的愛國主義教育工作中,見楊潤雄 (2021)。

[註2] 該附錄原題《質疑教育局就學生對國家的態度的問卷調查》,2012年9月發表於《獨立媒體》;以現有題目,收於溫健民、高俊偉(編) (2013),頁35-40)。本文附錄內容曾作修訂。

[註3] 就該文件的問題,筆者曾向課程發展議會德育及國民教育專責委員會先後提交共10份意見,全載列於《德育及國民教育科課程諮詢及修訂報告》(2012,見教育局:德育及國民教育[網站])的《附錄3:立法會教育事務委員會特別會議文件及以電郵、傳真、信件等途徑致專責委員會/教育局的意見》,可惜2021年9月本文執筆時已不能自教育局官方網頁下載。這些意見中,涉及 Krathwohl 等的體系的有 (a) 《國民教育課程指引在教學目標上的編寫錯誤》;(b) 《國民教育課程指引草率兒戲》;見戚本盛 (2012/2021)。

[註4] 例如:以學生自評及同儕互評為名目,以有關評估套件的問卷,搜集學習過程的前測和後測的數據,並評估學習成效。見 (a) 課程發展議會 (2011),頁104, 106;(b) 課程發展議會 (2012),頁94。

[註5] 「認識名稱」與「理解基本含義」分割的學習,是不符合認知原理的,《課程框架》沒有解釋這樣分割的理由。不過,也得注意如果不加分割,是有兩種可能的。一是無論初小或高小學生都不學,這樣便沒有分割的問題。二是連初小學生也學習理解基本含義,如屬這種,則又是否符合發展適性原則,是必須回答的。

[註6] 對此教育局曾有三種貌似而實有差異的說法:(a) 「教師不可能當一般富爭議的議題處理」;(b) 「涉及國家安全的議題沒有爭辯或妥協的空間」;及(c) 「國家安全不應被作為爭議性議題來教授」。見戚本盛 (2021)。

[註7] 在香港的通常說法為「知識、態度、技能」,見 Morris, P. (1996), p.18.

[註8] 例如,1990年代及2010年代均有學者談到Bloom’s Taxonomy自發表後多年來在教育和學術界的反應時,對情意範疇的交代均絕無僅有。參 (a) Anderson, L.W. & Sosninak, L.A. (1994); (b) Krathwohl, D.R. & Anderson, L.W. (2010).

[註9] 該兩句為「這個態度轉化的歷程,可以由疏離、漠不關心,到願意關注、接納、認同、表達意見及樂意參與,並表現於具體的行為。這份情感的表達並非剎那間、片段式的意念,而是延續及持久的態度轉變和發展。」(課程發展議會 (2012),頁86。)因為連Krathwohl等的著作參考也刪掉,而且又沒有說明箇中原因,因此讀者無從準確得知以上二句是否引自Krathwohl等的體系,不過,即使是,該二句中仍有粗疏理解的痕跡,例如「願意關注」似乎等同Krathwohl等的體系中的「願意接收」或「選擇地注意」,「關注」應為「注意」之誤等,類似錯誤其實早在《諮詢稿》已層出不窮,詳戚本盛 (2012/2021)。

[註10] Krathwohl等的體系原為「願意接收」(Willingness to receive),中文裏「願意」一詞的「主動性」或較強,為了於中文的語境中應用及清晰起見,也考慮到便於應用至敘寫教學目標,因而建議改寫如上。

[註11] 原為「選擇地注意」(Controlled or selected attention),強調學生的主動控制,建議如此改寫,理由同上。

[註12] 原為「反應中滿意」(Satisfaction in response),中文裏「滿意」一詞的意思又不只Krathwohl等的體系所述,因此建議如此改寫。

[註13] 原為「價值的接受」(Acceptance of a value),為了表達和「接收」的區分,建議如此改寫。課程發展議會 (2011) 即曾有「接收」「接受」不分的混淆,參戚本盛 (2012/2021)。

[註14] 原為「價值的偏好」(Preference for a value),考慮到Krathwohl等的體系的實際意思,以及便於應用至敘寫教學目標,建議如此改寫。

[註15] 原為「信奉」(Commitment),改寫理由同上。

[註16] 原為「價值體系的組織」(Organization of a value system),改寫理由同上。

[註17] 原為「以價值或價值綜合形成品格」(Characterization by a value or value complex),改寫理由同上。

[註18] 原為「一般化心向」(Generalized set),改寫理由同上。

[註19] 《表現指標》在說明重點及發展特徵時,特別指出「學校不應用以直接評估幼兒」,但可「作為評量兒童發展的參考資料」。見教育局 (2017),頁12。

[註20] 事例為筆者於2010-2011年間課堂觀察所得。

[註21] Krathwohl, et al. (1964, p.154) 指出,形成價值的概念和堅信價值其實不易劃分先後,例如,在一些場合,某學生捍衛其堅信的價值時,可能已說出了某種概念。

[註22] 這方面的論著很多,例如 Lamprianou, I. & Athanasou, J.A. (2009); McCoach, D.B. & Gable, R.K. (2013); Care, E. et al. (2018); Brookhart, S & McMillan, J.H. (eds.)(2020)等。

[註23] 《升旗不感動要反省》,《蘋果日報》2012年6月28日。

[註24] Schulz, W. & Sibberns, H. (2004), p. 223.

[註25] 國家和政權是不同的概念,而且,國家其實是不會做事的,「國家所做的」其實應解作合法地代表國家的人,包括政策的決策者和政策的執行者所做的。IEA公民教育研究和APASO-II均沒有對此細分。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!