爱与理想 (一)

从我离开中国,到几乎脱离中文写作已经有十几年了。十几年后再一次,第一次的回归中文写作,自然和最近发生的大事有关。我的回归从逐渐重上豆瓣开始,自19年底开始转发和发布了一些观点,到2月份几乎每天都会上豆瓣看一眼。这次的全人类(尤其是无特权的人们)攸关的灾难将我从长久的避世态度中抓了出来。这可能也和我个人发展的轨迹逐渐从追逐个体兴趣,沉迷长久的追问而不愿意下结论,转而为开始敢于面对自己的立场,并且为之承担责任有关。古时候,出世之人再入世或入世之人再出世总是以一种文字的标示作为划分,为了自己这种转变立一个文字/历史的见证。我想要效仿一下,可是要说什么,我辗转反侧的思考了好几夜。昨天晚上迷迷糊糊沉入梦境之前,突然想到了。这么多年的碰撞,不能不说是更加坚定了我的理想主义(我觉得这个词和相关解读都需要一个新的发展)。那么我就来谈谈爱和理想吧。

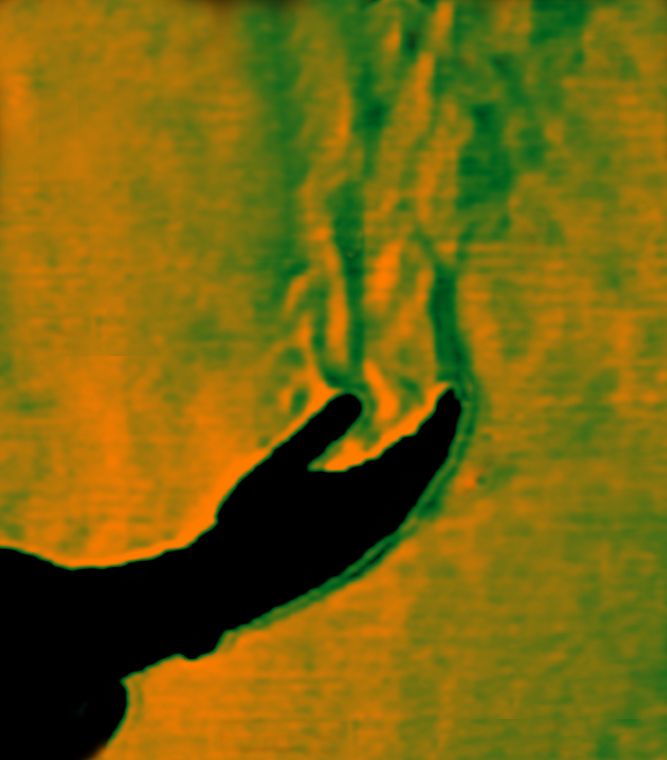

首先,为什么要提爱呢,这并不是纯粹的浪漫主义情怀。而是,我将爱视作一种跨越个体和不同层级的组织的能力和能量。它以能量的形式从个体辐射向外,当接触任何对象后以螺旋递归的方式反射回个体,个体对能量的反馈加以转化,使之作为能力而提升,再以能量的形式继续传播。这里是受到了许煜老师在新书 Recursivity and Contingency 里面对 Soul 灵魂(虽然灵魂和soul并不是一个特别直接的对等关系)的描述的启发:

What is called the soul is the capacity of coming back to itself in order to know itself and determine itself. Every time it departs from itself, it actualizes its own reflection in traces, which we call memory. It is this extra in the form of difference that witnesses the movement of time, while at the same time modifying the being that is istself time, so that it consequently constitutes the dynamic of the whole.

许煜老师在书中也论证了recursivety (递归)这种模式的万有性,适用于万事万物,那么自然,爱作为一种存在不可避免的以同样的模式运作。具体来说:我爱一个人,一件事物,这份爱转化为行为,精神状态向外辐射,而爱的对象,包括并不在我意识范围里的对象们,对这些行为,这些精神状态每时每刻都在进行反馈,可以是正反馈(对我回报以微笑,或者以精神愉悦,收入,名利为奖赏),可以是负反馈(对我不理睬,不接受,甚至是批评贬低等)。当然实际的反馈机制要复杂得多,不一定对我不理睬就会导致爱的停止和减少,一部分是因为我自然会对这些反馈进行解读,甚至有时候必须要通过一些手段将先前没有意识到的反馈拉入意识之中,而这些解读又制约了我接下来的行为和精神状态(我此刻的解读也已经被之前的反馈过程制约着)。这个过程便是学习,因而爱就能作为一种能力被我不断实施和练习,进而影响我对什么是爱的看法发生改变,而这些看法的改变又会进而影响我的精神状态和行为。当我们把爱的对象纳入关注的范围,这个过程便描述了因为爱而改变自身和他者(进而世界)。因此,改变是双向的,改变推动/需要一定程度的反思,改变也是一个不完全可控的过程,不同层面的(精神的,身体的,个体的,行为的,群体的。。。)改变发生和作用于不同的时间单位和参考系(维度)中。

说了这么一些抽象的东西,让我来具体谈一谈自己的经历。我模糊的记得,自己对爱的启蒙可能是来自成长环境中爱的缺失和不明显。对于小孩子来说,“打是情,骂是爱”是一个过于辩证的逻辑,我一直在想,是不是这种体验奠定了我M的体质。我在这几年的“歪门邪道”研究中经常想:在这种类似于基督教中对肉体的鞭挞便是将对基督的受难(这里注一个:英文里面受难对应的是passion)记忆注入身体里的练习,是某种宗教形式的育儿体现吗?或许更火上浇油的是,我第一本关于爱的启蒙书便是茨威格的《一封来自陌生女人的来信》。这本书里作家对始终无名亦面目模糊的女人一而再再而三的示爱的忽视和与她相关的记忆的消逝,反复重申的女孩的遥望,她和作家经验上的几乎是天隔一岸的差距,她那跨越一生的执着和现实的反差,都在书信这种本身便是不强调回复的形式中伴随着我身心的焦灼一同被反复咀嚼至它们重新组合成我的细胞和记忆的基石。在我尚未对爱有超越性的反思之前,它们在我对现实的反抗中烙下了想象和对不可自拔的热情的执着(passion 作为不受自身控制的行为)这强力的(毒)药剂。我翻看小学和初中时期的日记,书信,它们充满着对一种偶然性的改变的憧憬,现实越是难受,我的日记中除了想要逃脱的叙述,便是:这是我被选中的代价,我的受难(passion)有未可知的崇高的意义。

这么过了几年,我的现实中竟也上演了这么一出被遥望,羞涩和遗忘占据的情爱剧。在我到达美国几年后,我远远的看上了陶瓷艺术系的一个学姐。后来我发现她其实在新生orientation的时候是带我曾经宿舍楼的,只不过我那个时候很孤傲或者说胆小的选择去JHU校园散步了。这种错过更是加重了我的执着,茶饭不思,当然也是因为又贵又难吃。那个时候经常一起找吃的朋友估计是听烦了我对她各种痴迷的痛苦倾诉。接近期末的时候,有一次我在图书馆赶作业,那里的室内氛围非常轻松,很多人小声交谈,我带着耳机试图隔绝那一片嗡嗡声。正埋头苦干的我,突然在耳机的音乐声中清晰的分辨出了一声短短的笑声。在我抬头以前,放下耳机以前,在我清楚的反应过来我究竟听到了什么之前,我的心脏快速而激烈的震动起来。我的身体已经知道接下来我会看见什么:和我距离三个大桌子,大概3米的后方,她正对着她的电脑屏幕无声的笑着。在此之前我从未听过她的声音,我为自己固执的爱和苦难总是和她保持着安全距离。那一刻,仿佛是AT立场被打开,我开始想要和她对话。接下来我总在图书馆等她,她几乎总在同一时间出现。好几次,我鼓起勇气从她坐的那个大桌走过,脚步很慢很慢,眼睛死死的盯着她的后脑勺,如果我的眼神像柏拉图说的能释放光束,那必定是一束高能量激光,足以烧焦她的头发。就这么想着,她突然抬起头看向我,就那么第一次目光相对了,我的逃跑本能被开启,脚底抹油逃出了图书馆,书也忘记放回到归还点,椅子也没有推回去,出门的时候抓着校卡在口袋里一个劲的找校卡,总之是堪比小时候憋不住尿湿了裤子的尴尬记忆。接下来的时间里,我再也不敢坐在图书馆一楼了。也是机缘巧合,几个月后我在宿舍食堂吃饭的时候,看她走进了一楼的钢琴房,我不知哪里突然来的动力,便跟着进去在她身后轻轻关上了门。那个琴房很小,钢琴的四周几乎没有什么剩余的活动空间,我选了她背后的墙边站着。她回过头问我是不是想要弹琴,我说,没事,你弹,我就想听听。后来她时不时说几句关于钢琴,关于曲子,关于音乐,关于她的乐队的事情,我的心里默默的朗诵起《一封来自陌生女人的来信》中的片段,关于他最终还是没有认出她来的事。整个练习持续了可能有半个小时,也可能只有几分钟,最后她站起来邀请我去她和一些别的系的人组织的万圣节派对,“就在校区不远,”说着她拿起一张纸,写下了她的邮箱地址:“给我发个邮件,我给你发地址。” 我拿着那张纸在琴房里站了一会儿,心里莫名的没有任何起伏。

再后来,我去了那个派对,但是没敢和她打招呼,她伴了隐形人,从头到脚缠着绷带,不过我非常确信哪一位是她,我短暂的视觉追踪了她十几分钟,便决定从鬼来鬼往的拥挤门道离开。那个时候距离她毕业只剩下不到3个月了。那3个月我没在任何地方见到她,我也没去看她们的毕业典礼。她们拍毕业照的时候我还在赶着自己的期末作业。所以我的惆怅就这么随着她的毕业离校而起起落落着。直到几年后我来到荷兰,本来是当作出国游学的半年,大家都是初来乍到的各地外国人,我似乎潜意识的认为这就是个人生唯一一次的放纵之旅(反正半年后我就走了嘛,再也见不到这些人了),踏入了一趟又一趟的非常规邂逅中。那段时间被卷入了一段仿佛萨特和波伏娃的爱情,虽然我是他们两人外的过客。我们一起讨论Henry Miller和Anaïs Nin,讨论他们对June的情欲,巧的是,我的英文名便是June。类似于萨特和波伏娃之间的悲剧收场,这些短暂的左冲右撞的情爱最后都以我的眼泪作为注脚。我对爱的体验和体会依然基于我全方位的向它的力量臣服,被它拽着从一段经历到下一段经历,以为痛苦是它的标码,越是无法控制,越是真实(authentic)。这段时间里,我开始大量的读各种各样的谈论爱的文章,书籍,大部分是在brainpickings上搜索love的结果。具体我都读了些什么真的是记不清了,但是我觉得,这些文字,我对它们的咀嚼以及就连我一开始对它们知识一般的渴求都在我的身体里开启了一段发酵工程。其发酵效用最近我才开始略见一斑。这也是推动了我写这篇文章的动力之一。而这个其实说起来并不轻松的发酵已经步入第五个年头了,我也时不时的会有一些惋惜,怎么自己花了这么长时间,这么多困苦的经历才真正“涨了一智“。而且能真的把这个“智”通过行动表达出来,从自己这个牢笼中踏出一步。

初到荷兰的我对爱情的表现的巨变让我以为自己成长了许多,表面上的多样性掩盖了我依然任由情绪以爱的名义载着我横冲直撞,忽略了我和我的情人们都没有打开并了解对方从而真正看到一个“他者”的世界这一事实。而我也带着我对爱的偏见和常年养成的许多习惯走进了现在的这段感情中。最初的时候,争吵和崩溃是频发的,我早年的狂躁症状和抑郁反复交替再现。我拖了很久才去看心理医生。一方面是出于潜意识对治疗后那个完全不熟悉的自己的恐惧,另一方面是过于不稳定的生活导致我过了很长一段时间才买得起包含精神治疗的保险。大部分时候我是清醒而清晰的,大部分的时候我在即将对自我感知逐渐模糊和对事情的演变开始丧失清楚的把握以及拥有非常坚定的概念之间徘徊。而那些充满破坏力的小部分时候总是毫无预兆的到来,在我被某些东西触发其激烈的反应中撕裂着我的现实。久而久之,这种反复剧烈的摇摆也固定下来成为一种定式,把我们都牢牢的禁锢在里面。看起来真的毫无出路的时候,一切开始慢慢出现转机。我早期的知识性反思,从心理医生那里学到的改变自己习惯的机制,不断重复的沟通,在平和的时候自己开始反思和试图建立的一些小习惯都推动了改变。当你身处痛苦之中的时候,你会处于关闭自己的状态,你的视线是向内的,你可能只能看到自己的遭遇,你可能觉得没有余裕去理解他人的情况。在我们很多很多次越来越缓和的争吵后,我开始能跳出自己的逻辑。我开始真正看到他眼中的世界。即便我看到的只是冰山一角,这种挑战我的边界的开始也簇生了一系列有益于相处的变化。

爱作为能量被物质化的过程在每个人身上的体现都不一样,它带给人的不只情绪,我们在面对它的时候也不仅仅是被动的被其拉着走的过程,它是一种需要长久投入以关怀的,不断训练的能力。并且,它的对象并不用仅限于人,而可以放射到物,语言,实体。我希望能促进一种跳脱出浪漫主义和机械论的桎梏的爱情观。而这种爱情观并不仅仅作用于私人的家庭生活中,而是可以作用于各个层级间的相互关系 (正是在这个语境下,爱国也应被视作一种能力而进行反思和提升,去实现爱的主体和对象真正接受对方)。这种爱把人看作是习惯的产物,承认情绪的合理性,扩大了仅仅追求理性的单一视角,通过习惯-行为-思想这个递归往复的链条对自己,对他者实施关怀(care)。这种长久持续的关怀便是爱的重要体现,它通过一种不要求,不强制对象改变的方式去重建,构建自我和外界的关系。而这个关系,以及对这种关系的认知便是我们在世间对人对物的存在基础。

在我为自己的关系不断挣扎的时候,我反复的看Alain badiou的"In Praise of Love"。但是对概念的理解并不等同于真正将这个知识转化为身体记忆和行动,这个想法类似于王阳明提到的“知行合一”,但是不同的是,并不是“知先于行”,而是知受制于行,行反馈于知。我这个总结来自三方:一是前面提到的许煜老师分析的递归模式;二是来自新近一些学者对“习惯”的哲学反思,三便是自己的实践体会。多年后的现在,我再次翻开Badiou这本区区一百页的小书,其中的很多话已经披上了一层别样的体会和重量。

“Love really is an unique trust placed in chance. It takes us into key areas of the experience of what is difference and, essentially, leads to the idea that you can experience the world from the perspective of difference. In this respect it has universal implicsations: it is an individual experience of potential universality... in love the other tries to approach "the being of the other". In love the individual goes beyond himself, beyond the narcissistic... love focuses on the very being of the other, on the other as it has erupted, fully armed with its being, into my life thus disrupted and re-fashioned.”

正是借着Badiou这些话,我想谈一谈爱对于目前这个状况的意义。他说:爱是投掷于未知/不可知/巧合的一种独特信任。这种信任是相信所有不可预测的情况都不会伤害我吗?不是的,信任的是,如果我在爱中不断练习巩固自己爱的能力,这份爱能让我体会到一个立足于不同/差异而不是只基于自我认知的世界。在爱中,什么是真正的差异?而什么是你以为的不同?我曾长久的苦恼于无法让对方真正的理解自己,我总是问他:你觉得我是怎么看的。而对他理直气壮的回应感到不快,这只是他自以为是的理解,而不是我真正的想法。但是,他真的有办法“真的”理解我的想法吗?而我在以为他没有理解的时候,是不是也陷入了自以为是的陷阱?我反复的咀嚼badiou的这句话,而这么多年的摩擦终于让我意识到:世界的产生就在你给予空间的那一刻引发大爆炸(the Big Bang)。给予空间不仅体现在给予对方说话的空间,也包括了给予对方不同的意识体会以空间,他的体会不同,而我所能给予的仅仅是空间而已。这句话可能说起来是不言自明的道理,但是真正的实践却关乎一个困难的对“度”的掌握。什么样的行为是真正给予双方的不同以空间而不是逃避碰撞的居高临下(他就是这种人,他没救了,我懒得跟他说,他就是缺。。。)?什么样的行为是长远看来的共同扶持而不是互相依赖?对这些关乎程度的问题都需要反复的练习,不停的摸索合适点在何方,既能通过持续的培养自己对对方爱的能力,来给予对方的不同和成长以空间,并且还会因为对这些不同和成长的敏感性而持续的增进对对方的认识而不会感到厌倦和懈怠。而且,摩擦是不必躲的,对摩擦的处理和认知是可以通过不断学习而改善的。并不意味着要实现一份完全安全的爱,因为爱人闯入我们的世界,打破了我们长久以来自己不断加固的认知墙,他对我的世界构成了威胁,而通过我自己爱的能力的提升,我可以将这种威胁转化为真正深刻的多样性,从而即便在不安中也能体验到世界的丰富,以长久的关怀来面对威胁和恐惧。

如果爱能给予我们看到“不同”的能力,而这种能力需要长久的培养和磨练,那么在面对这场灾难的时候,努力获取这种能力便是无比重要的。我相信大多数人在这场灾难中的某个时刻都接受到了某种爱的能量,不管是不是社交媒体上的正能量宣传,体会到关切心的那一刻就可以借着这份爱作为起始能量去反思重新构建自己爱的能力,从而不断学习以至能给予所有世间的不同以空间,而不是以要求对象改变而作为阻止自己重建自己的理由。我知道单纯的说“要爱全人类”是一句空洞的口号,但是我希望透过我初次尝试刻画的路径能提供一些跳脱出无力和焦虑的灵感。大家如果不在前线能做的或许就可以从检视自己的爱这个非常个人的切入口开始,而最终我希望绘制一副能在跳脱无力和焦虑以后还提供希望的蓝图。这幅蓝图的另一个重要成分便是理想,但是我想要重新建立一个概念来取代已被一些固定联想而禁锢的词汇:我想要以“对未来的关怀”来重构理想。具体在第二篇中展开来谈。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!