【國際視野之十八】南非種族隔離時期的平行時空 夜店保鑣捕捉1960年代流行次文化

半世紀前,南非實行種族隔離政策,黑人與白人之間有一條巨大的鴻溝,貧富懸殊、權利被剝削、不能共用公共設施等,不公平對待數之不盡。偏偏,在開普敦的一間夜店,黑人、白人甚至亞洲人共處一室,將種族隔離的規條拋之腦後,還一同表演音樂;來自世界各地的水手與當地妓女在這裏纏綿,飲酒作樂。這一切都記錄在夜店保鑣兼攝影師Billy Monk的鏡頭下。

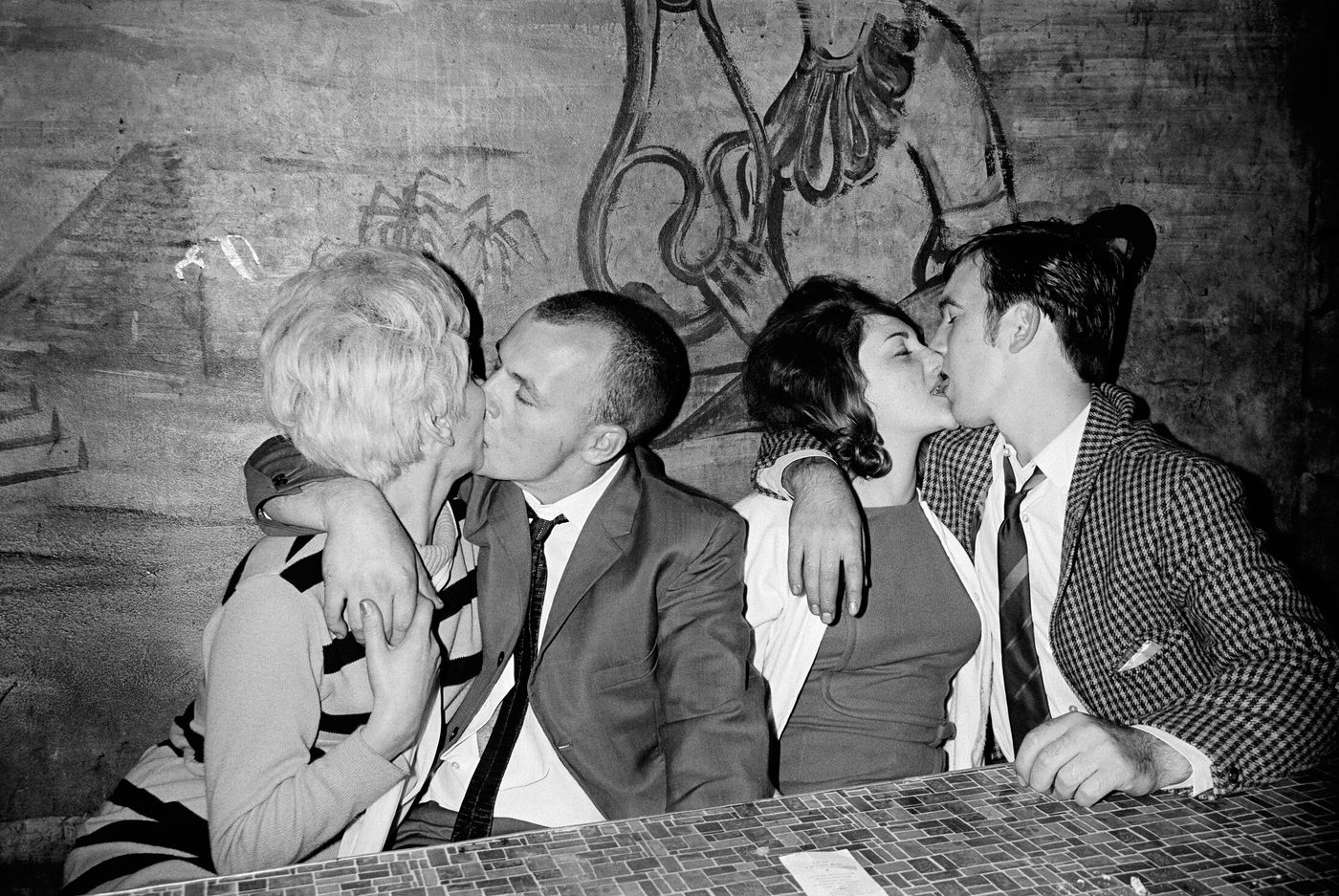

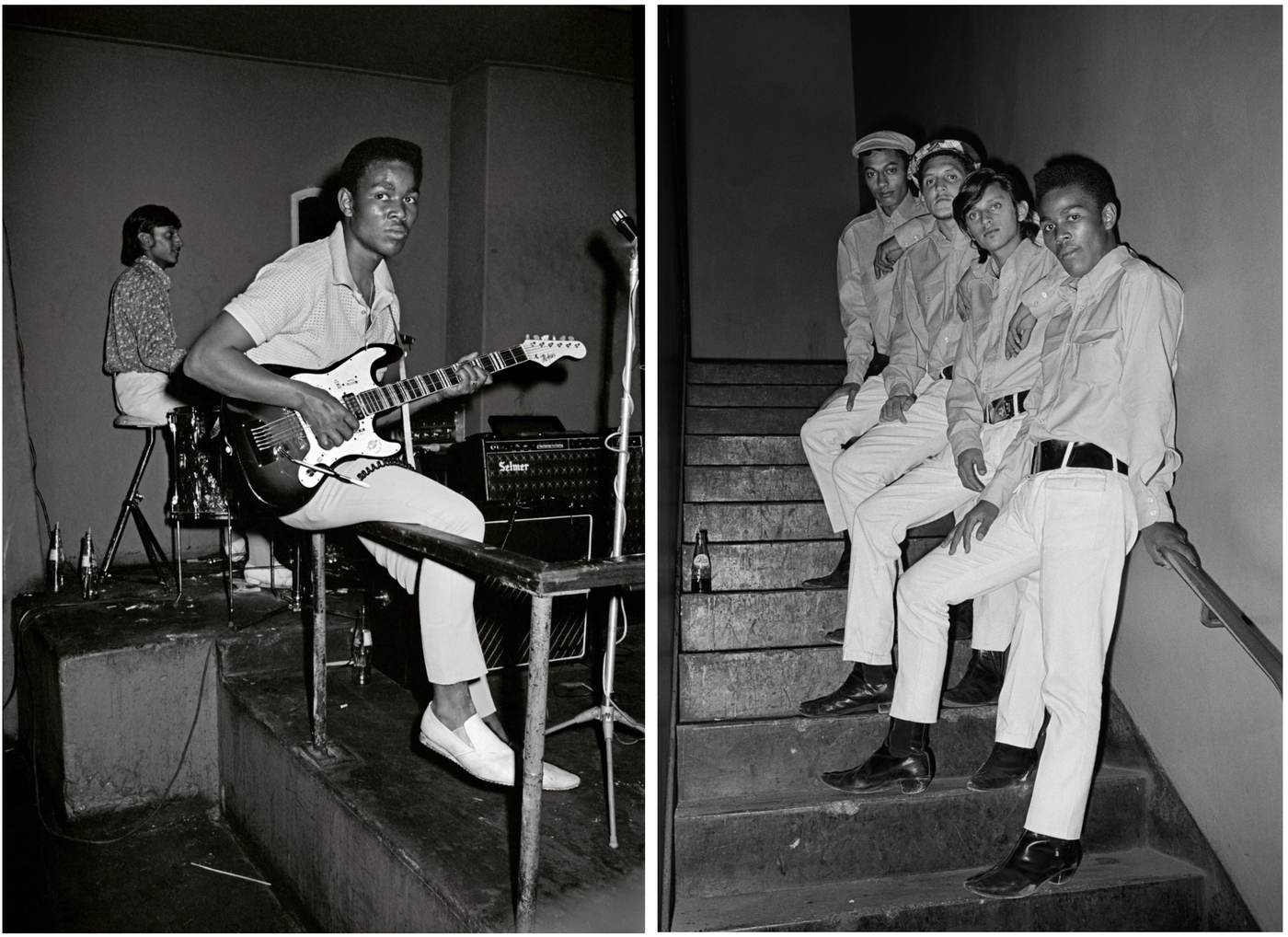

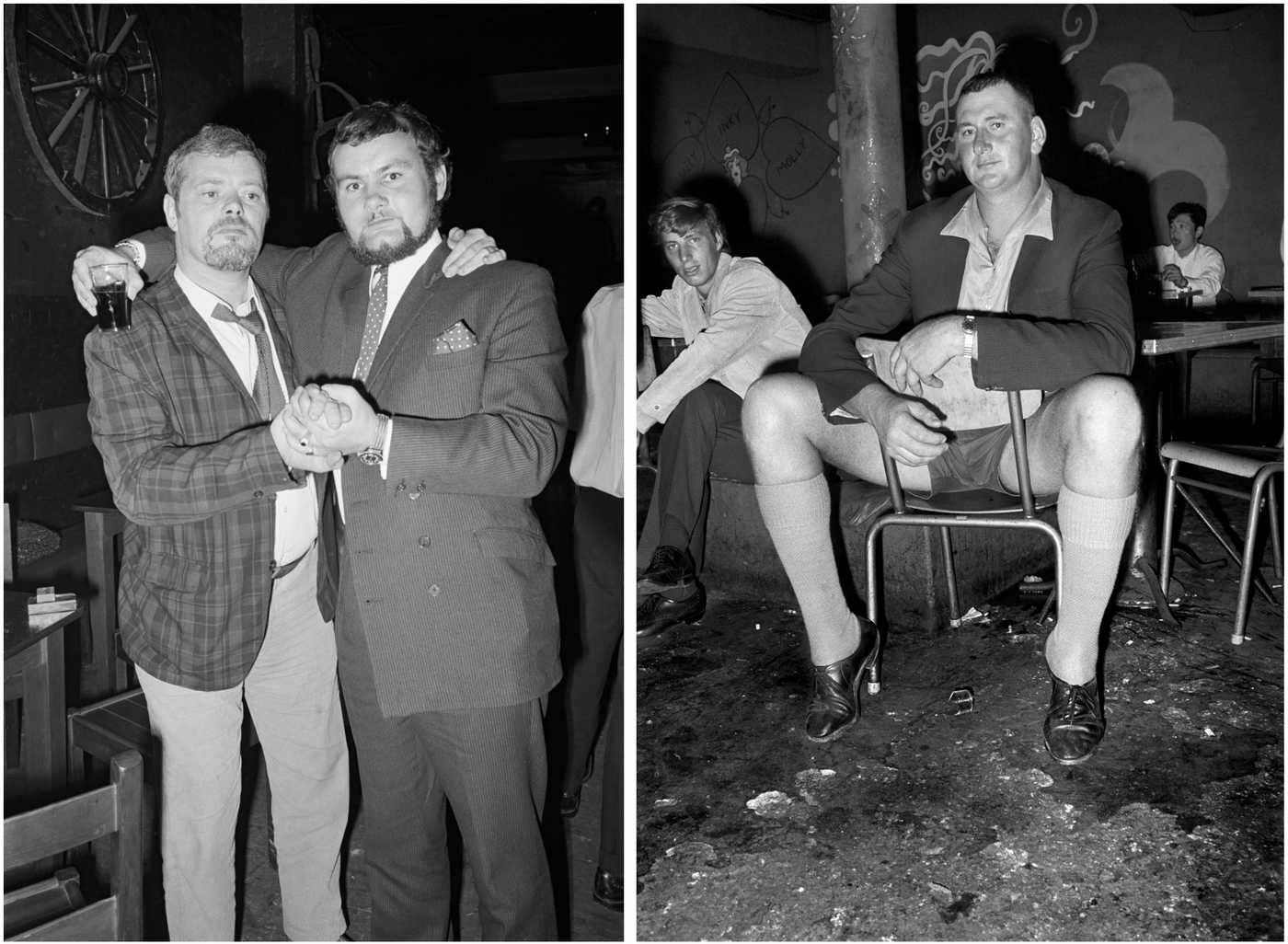

關於Billy Monk的事蹟,很多細節仍是個謎,只知道他年輕時曾有兩年牢獄之災,在獄中學懂搏擊。他做過不同的職業,包括模特兒、攝影師助手、餐廳老闆、保鑣及潛水員等。1960年代的開普敦有許多船隻停泊,許多靠近碼頭的夜店,吸引許多水手及人員前來光顧,形成所謂的碼頭文化,也是警察眼中的灰色地帶。1967至1969年,Billy在當地三間夜店當保鑣,當中The Catacombs可謂當地的平行時空,那裏沒有種族隔離,只有音樂與狂歡。不同膚色的樂隊歌手在台上演奏,台下的男女在親吻、擁睡,甚至還有不少LGBT人士聚焦,彷彿與當時的政權抗衡,慢慢營造出獨特的夜店次文化。

構圖隨意 捕捉自然瞬間

由於Billy保鑣的身分,許多顧客逐漸與他變得熟稔,也慢慢習慣他隨身攜帶的相機,使他如隱形般出現在夜店的不同角落,拍攝人們唱歌、飲酒、親吻、爛醉甚至打架的情境,還有人擺好姿勢主動叫他拍攝。這些照片的構圖看起來很隨意,不僅沒有獵奇或偷窺的心態,在夜店漆黑的環境中,成功地捕捉了這些很自然、有趣的瞬間。照片中女士們的蜂巢髮型及迷你裙,在在反映1960年代的前衛風潮——他的鏡頭某程度上紀錄那年代的次文化。

對Billy而言,這不僅是他的工作,同時也是他的生活,每晚凌晨三點回到家中,便立刻躲進黑房沖曬菲林,如此日復日地拍攝了兩年。1970年代開始,當地船務業衰落,夜店也面臨結業,之後他輾轉成為一名船長及潛水員。如果故事就此完結,那麼Billy Monk這名字大概至今仍不為人所知,也不會有另一段Vivian Maier的故事。

出發途中被槍殺 無緣親睹攝影展

十年後,他曾經的室友發現這批菲林,將其交給當地攝影師Jac de Villiers。被其才華深深吸引的Jac,隨後告知南非著名攝影師David Goldblatt,他曾用多年時間拍攝種族隔離時期南非人民的苦難生活,見到Billy的作品也深深着迷,對其作品讚不絕口。二人在1982年在約翰尼斯堡一間畫廊為其舉辦展覽,成功地引起很大迴響,Billy受邀準備前往畫廊,可惜在途中經過開普敦時,他因與人爭執被槍殺,無法目睹自己的展覽,終年45歲。之後這批作品沉寂了十多年,直至數年前紐約International Center of Photography舉辦南非隔離時期的攝影展時,才重新得到國際關注,攝影機構Boogie Woogie Photography與The Billy Monk Collection合作策劃,曾在香港舉辦Billy Monk攝影展。

南非導演Craig Cameron-Mackintosh目前是The Billy Monk Collection負責人,為推廣Billy事蹟,他拍攝紀錄短片《Billy Monk: A Shot in the Dark》,訪問多位當年接觸此事的攝影師、夜店歌手以及其兒子David Monk,通過眾人的憶述來拼湊出完整的Billy Monk。雖然他離世已近四十年,幸好他的攝影作品仍然活着,令人了解南非種族隔離歷史上鮮為人知的一面。

·原文見於果籽 ·圖片由Boogie Woogie Photography提供。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐