《黑箱日誌》與性侵的聯想

日前我觀看了《黑箱日誌》慈善首映,收益撥捐關注婦女性暴力協會。可做善事又有電影看,價錢也不算太貴,何樂而不為?

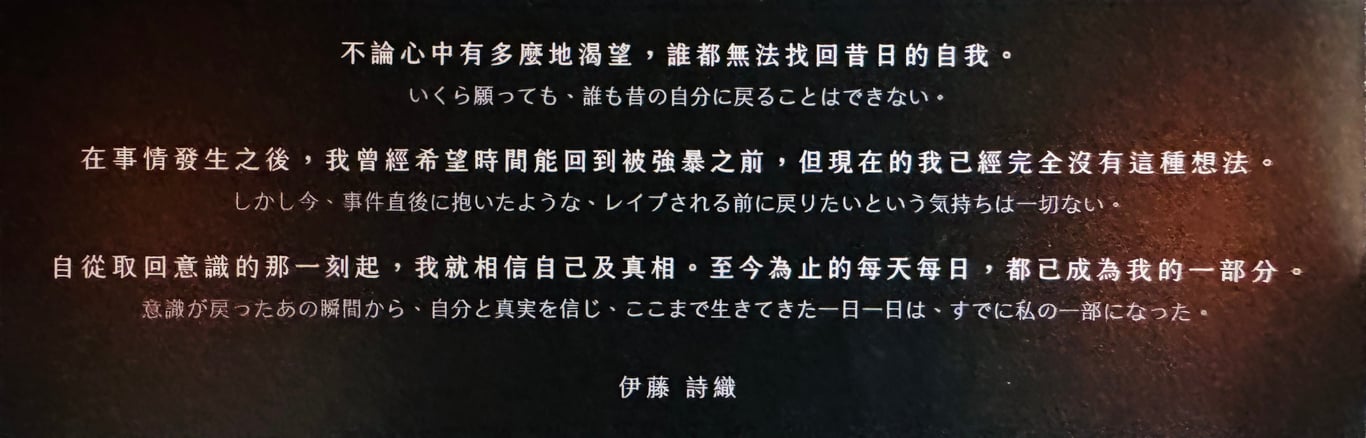

《黑箱日誌》 由日本記者伊藤詩織自導自演,為紀錄自身被性侵經歷而作出抗爭過程的電影,獲提名奧斯卡金像獎最佳紀錄片。電影完畢後,驚喜有伊藤詩織親身到現場與觀眾分享。

看完電影後,腦海浮現了一堆零碎的聯想與疑問,現努力整理如下:

與性相關的事情也許是一生的烙印

年前閱讀杜葉錫恩的自傳《Shouting at the Mountain》,她雖沒有被性侵,但是活於保守年代,卻依然有一些登徒浪子向她提出性要求,類似現今one night stand之類的問約炮。我好奇的是,當中這些男士的角色在杜葉錫恩一生中可說是曇花一現,但她在自傳中卻把這些一一寫出來,證明對她來說印象相當深刻。

這些在現今不歸類為性侵的事情,對一些人來說都會用一生來記住,更何況真的發生了不自願的性關係?伊藤詩織經歷的是迷姦,因她的迷糊狀態,暴力程度看似比起清醒的強暴為小,然而當晚發生的事情是一時,過後的回憶卻是跟隨著一生,可說是一生的烙印。另外,迷姦是有預謀有計劃的陷阱,比起因一時衝動而強暴,這種行為我認為更為卑劣。

性侵對女性的傷害,會否因年齡漸長而有所減輕?

為何我有以上疑問,是源於我早年加入了一個有趣的Facebook單身聯誼群組,活躍分子大多是40歲以上的男女,有時會提出一些大膽問題,然後半開玩笑地分享和討論。曾有人提問:假如有得選擇,會希望被騙財還是被騙色?結果是絕大多數的女性都不希望被騙財,因而選擇被騙色。當時這對我來說可算是刷新三觀。

如果是30歲以下的女性,我猜多數會是選擇被騙財。這也許是由於年輕女士尚有賺錢能力,而年長的人將來再賺錢的機會也許不多。又或者有歷練的女士,在感情和性方面已有一定經驗,被騙色的傷害感受或者會比起年輕女士為小。這是我個人推測。

這亦令我聯想到基督教有些類似不可有婚前性行為的規條。撇除宗教因素的考慮,這規條的確對於保護年輕女子有一定幫助,避免了面對輕率性行為後懷孕的困境,亦增加了男性取得性關係的成本。然而,當女性年齡漸長,到四、五十歲都找不到結婚對象時,如果仍死守著這個規條的話,一生很可能就失去享受性愛樂趣的機會,而某些跟荷爾蒙相關的問題,例如情緒或一些疾病,都跟沒有性生活或沒有生育過有關。

每次與異性的最初接觸,都是一場冒險

其實每段關係的開始,最初的身體接觸,那一刻是否屬於不受歡迎或猥褻,很大程度取決於接受者的主觀感覺。非自願不受歡迎或猥褻的身體接觸,就是非禮,正式名稱是猥褻侵犯。我想大多數人一生都面對過猥褻性質的身體接觸,如得到同意,就成為伴侶關係的開始,如未獲同意,就會構成非禮罪的危險。所以最初的接觸,必須小心翼翼,也是一場冒險。能從眼神當中確定對方的同意嗎?還是每次想觸踫前都先問准「我可以觸摸你嗎」這麼畫蛇添足?

性關係也是如此。如何能得知對方是否同意?需要每次都問清楚「我插進去可以麼」?即使確認同意後,假設中途女方覺得反悔而忽然轉為不同意,男方能立即停止並抽出嗎?做不到的話就立即成為強姦了(註:在香港來說,強姦是只會控告男性的法例),這可說是法律上與情理上有趣的爭拗點。

8年追求正義的過程是否值得?

伊藤詩織的案件,由於警方指證據不足,又或者是由於被告與日本首相的友好關係,未能作出刑事檢控,她轉而作出民事訴訟。經過冗長的法律程序,初審勝訴後被上訴再終極勝訴,全程歷經8年。

由於詩織是記者,工作性質使這場抗爭除了單純為自己爭取公義之外變得更有價值,她可以出書、拍電影、成名,更成為《時代雜誌》年度全球百大最具影響力人物。她的良好英語能力使她可在全球任何地方生活和工作,無須留在觀念上相對封閉落後的日本,而其他人如果因語言能力被迫留在日本,又將如何生活?

面對社會輿論的指責、各種司法執法政治干預甚至死亡威嚇等,鑑於被告的社會地位和人脈關係,抗爭無異於以卵擊石,同時亦犧牲了自己人生最黃金的時間,最後又未必可以成功,權衡犧牲與收穫,這種抗爭又是否有價值?

在影後分享時間,我曾想問伊藤詩織現時的感情狀況,因最後問題已過而無緣詢問,我以為可以在網上查到,但似乎她目前並無男友或丈夫,而她在分享時亦說可在世界任何地方居住,好像反映出感情的空白。對於20、30歲的女性來說,一般是感情生活最豐富的時間。是性侵對她的心理影響,對男性仍有顧忌? 抑或與她的抗爭過程有關?

社會和家庭壓力的噤聲

許多日本人對伊藤詩織興訟不表支持,反指她行為不檢點、有問題、衣著暴露之類,是典型的集體blame the victim。電影中亦提及,詩織的弟妹也不支持她的抗爭,原因是不希望她被大眾認定她是那個「被性侵的記者」,回不到正常生活。

在影後分享時,有觀眾表達了有不少個案都是在家庭內發生,性侵的人往往是事主的爸爸、兄長、叔叔、甚至丈夫(所謂「婚內強姦」),這多重關係使情況更加複雜,事件揭發會影響家庭成員的關係,而家庭中的其他女性得知後,往往會希望息事寧人,亦更容易使個案被噤聲。

#Metoo運動鼓勵許多受害者走出來發聲,有些個案更是數十年前發生的事,有些人不明白,以為發聲人是湊熱鬧、有目的、搏出名等,亦有人質疑為何當初不立即揭發事件。透過《黑箱日誌》,我們應可更清楚受害者所面對的壓力。

宗教與法律關於強姦與婚姻

許多國家的法律上都規定,只要答應與受害者結婚就可免罪。舊約聖經《申命記》22:28-29節:「若有男子遇見沒有許配人的處女,抓住她與她行淫,被人看見,這男子就要拿五十舍客勒銀子給女子的父親,因他玷污了這女子,就要娶他為妻,終身不可休她。」得到聖經明文規定,時至今日,美國部分州份竟繼續容許未成年少女嫁給強姦犯(參考:「沒人徵求我的同意」:她14歲,被迫嫁給強姦自己的人 - 紐約時報中文網 )

伊斯蘭教方面,《古蘭經》4:15:「你們的婦女,若作醜事,你們當在你們的男人中尋求四個人作見證。」 伊斯蘭教法規定,男子「強姦和殺害女性不受懲治」,這些規定導致許多伊斯蘭國家大多數都是婦女未婚懷孕及被強姦受害者遭到起訴,而不是對強姦犯展開調查。

若干年前馬來西亞議員曾說出世界嘩然的說話,指受害者若與強姦犯結婚可能是解決社會問題的方法,還聲稱透過婚姻,受害者的人生就「不會暗淡」(連結)。摩洛哥有少女被法庭判處與強姦自己的人結婚,最後自盡身亡以示抗議(連結)

不過,我看過一些有趣的個案,說強姦犯把事主弄得很舒服,事後事主竟然愛上強姦犯,甚至自願跟他結婚。也有一對初戀情人,後來成為加害者—受害者的關係,到最後竟然合作出書《寬宥之南》,表達彼此的感受。

男性很難投入的感受

被性侵是我作為男性很難投入的感受,我遭遇過的不愉快經歷,都是在擠逼的巴士上被摸、被男同志朋友以手指豎起在我準備坐下的座位、以及在酒吧被女性摸下體。究竟真正被性侵是怎的一回事,慶幸我未遭遇過。

我對伊藤詩織對追求正義的勇氣和堅持精神十分感動,希望她的個案可以喚醒大眾對女性被性侵的關注,以及支持相關機構包括崇德社、關注婦女性暴力協會、風雨蘭等對受害者的協助。

按他們的話語,受害者應被稱為「幸存者」,希望她們未來擁有幸福的生活。

我也希望她們得到幸福。

(寫在2025年4月30日世界丹寧日三天前,參考:丹寧日 - 維基百科,自由的百科全書)

-- 2025/4/27

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐