五四那天,開了兩瓶酒——封控中的青年生活

上海全城封控進入第六週,五月上旬已過大半,當初以為最多五月初就能解封的我,想想還是自己太天真。

不可否認,人被長時間剝奪自由後,會不自覺地內化那種被強加的體制化。原本質疑不明就裡的抗原核酸檢測,現在習慣每晚7點前都要在樓棟群裡自報一次抗原結果;經歷過物流外賣全面停止的恐慌,現在為能團購到一點冰淇淋和甜品而開心,就算要付更高的價格和失去單買的選擇;一開始如困獸之鬥,想著法子逃跑哪怕在空無一人的大馬路散散步也好,現在能在鄰居的小花園一起下午茶就感到滿足。

為目前仍屬於封控中較幸運的一群感到慶幸,又警覺自己被馴化得底線不斷變低,竟成了這般樣子。

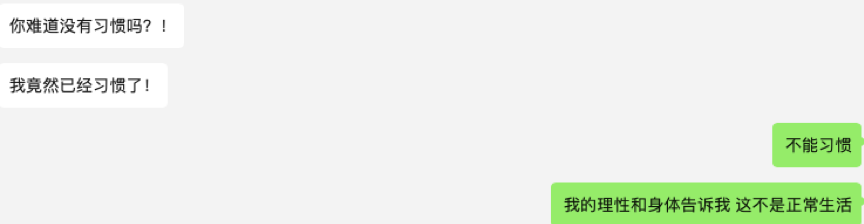

和朋友聊起最近的睡眠,都不太好。但好像只有在夢裡,才能掙脫現實,無拘無束地穿越到更大的世界去。朋友住在青年公寓裡,除了做核酸能下樓之外,一直被鎖在家裡。他說已經覺得自己是服刑人員,快要習慣了。我說難以想像浦東那些人比我們封得更久,不抑鬱才怪。他說,有個朋友在浦東公司值班,已經兩個月沒洗過澡。

好像我們能讓自己過下去的方式,就是找到比自己過得更糟糕的人。

每晚到了睡眠時間,身體因為長時間沒有活動開來而腫脹。精力沒有被很好地消耗,白天看到的各種消息,也在腦子裡開始發酵。一種本該不應如此的直覺冒出來抗拒休息:這一天怎麼又過去了?為什麼你還在這裡?朋友說得更直接點:不如把明天直接複製粘貼一遍。

唯獨在五四青年節那天,我們小區年青人做的一次小小抵抗,就是在小花園裡即興開了個燒烤派對。

所住的小區被劃為防範區以來,居民開始能在樓下活動。每到下午,年青人們在比雙車道寬一點,長100米左右的弄堂裡遛狗、玩飛盤、打羽毛球、沿著弄堂來回跑步。團購群裡一個個看了兩週的頭像,終於對應上一個個活生生的人。

五月四日傍晚,我從弄堂口拿朋友送來的兩瓶酒,回來路上碰到樓上的鄰居在遛狗,旁邊是她伴侶在和另外幾個年輕人玩飛盤。聊著聊著,我們乾脆原地坐下,旁邊一妹子看到有酒便拿來了紙杯,另外一個遛狗的姑娘再拿來了零食,就這樣慢慢地一圈坐下了十二個人。

大家聊著這個月以來的生活,畫面上看似是年輕人聚在一起的一個平平無奇的下午,伴著微醺訴說的內容,卻難全是雲淡風輕。每個人都是個體敘事裡的主角,各自口中的片段,也能拼湊出一整個四月怪談。

酒精是個好東西,一瓶白葡萄酒和若干啤酒乾完,大家都更鬆弛了。入夜後,我們又轉移陣地,來到弄堂中段的一個小花園來。住在這裡一樓的姑娘,在公共花園重新種上蕨類、蒲葵、天藍馬鞭草、迷迭香,再拉起一片帆布遮陽,底下放上一張長木桌和幾把椅子,把一片荒蕪變成一方天地。

生起炭火,放上音樂,擺上各家帶來的食物和酒,開始了第二場即興青年聚會。在封閉了一個月後,感覺這才第一次過上真正的生活。

剛剛開始享受這美好氛圍,姑娘提醒音樂要小聲一點,怕有“大白”來警告。她記得有一天莫名其妙地,兩個穿著防疫服的闖入者,粗暴把門撞開,進來就是一頓消毒液亂噴。姑娘大喊:“等等!還有人在吶,等我收一下東西再來!”防疫人員全然不顧,像個故障掃地機器人似的四處亂竄,草草噴灑一遍又匆匆離開。果然等我們酒過三巡,就有一個“大白”進來提醒,說是收到有人報警,讓我們盡快解散。但大家興致滿滿繼續烤完了難得的大菜——物資緊缺時期的五花肉、牛舌、螃蟹、年糕、韭菜⋯⋯,跳著swing,喝完大半缸自釀梅子酒,最後在這位比較耐心的“大白”的二次提醒下,結束了一晚快樂時光。“大白”說:“我也理解你們,但老人家要睡覺了,我看著你們結束再離開。”恍過神來,想起我們小區內住著不少體制內老幹部。今晚能聚那麼久,不知是沾了五四青年節的光,還是小花園也不在老幹部的管轄範圍內。片刻放縱,是偷來的快樂,也是對被偷走的四月的一點小小報復。

想起百年以前,北京學生也是從小小的胡同聚會慢慢走上街頭,發起了五四運動,一腔熱血抗議北洋政府簽約,要求懲罰相關官員。“外爭主權、內除國賊”的口號能爆發蔓延,也得益於一段空前開放的思想文化繁榮,高度自由討論帶來的民眾啟蒙。當時青年的理想主義,啟發的遠不止是那一代人。

多年後的今天,“內除國賊”已沒有人敢喊,在一片歌舞昇平的官方報導裡,弘揚傳承的五四精神演變成“投身大规模核酸采样工作中去,以实际行动践行初心使命,以担当作为高举团旗跟党走”。

不確定從哪一年起,我已然覺得自己和這片土地貌合神離。應該是在那些曾經還不用翻牆看Youtube的日子和眼看著良心媒體一家家被噤聲的過渡期,是在那些發現社交媒體湧現出一批粉紅代表“為國出征,寸草不生”的時刻。再後來,能看下去的新聞報導越來越少,可讓渡的權利越來越多,直到仍被禁足的今天。

精神自由,比肉身自由更早一步被監視。文化的控制和影響是潛移默化和不知不覺的。過去三十年的經濟發展,催生了一批主要以消費為身份認同的青年群體:我們住在差不多的小區,有著差不多的生活方式,共享著一套緊隨審查制度成長的網絡縮寫暗號,在社交媒體消費看起來差不多的快餐內容。各大平台看似競爭激烈,百花齊放,本質仍是為看得見的手打工的奶頭樂製造機器。互聯網從黃金時代來到青銅時代,簡體中文區用戶看似數量龐大,市場價值卻能被一夜政策打壓應聲下跌。還沒來得及等到更根本的突破出現,停留在應用層創新的巨頭剛剛彼此廝殺完,監管的鐵幕又開始拉上了。

回過頭來看和這群剛認識的鄰居的短暫相聚,其實我們的精神內核也是鬆散的。可能享有共同被封控的經歷和記憶,但對解封之後這種溫情能存留多久,其實我不太抱有希望。能重新發現生活中的附近性,是這次疫情封控帶來的一次精神按摩,但受限於早已失去的結社、言論自由和良好的公共生活經驗基礎,我所期待的更大範圍內的思想文化交流,難以在這裡發生。

五四那晚過後,我們建了一個微信群。大家繼續在群裡聊吃吃喝喝,轉發段子,吐槽這兩天居委會要停掉團購外賣的“靜默”通知,也說起下次要在院子裡看電影。只是群裡那頭大象,仍然在,就像其他很多個微信群一樣。