从热爱到厌倦:一位老玩家眼中的原神真相

跟着它走过风与雷、雨与沙、光与水,我曾以为我会陪它走到最后。可最后我只想问这个问题:为什么我会爱上一款让人如此疲惫的游戏?

🏔️ 那天,我在雪山脚下接到一个任务

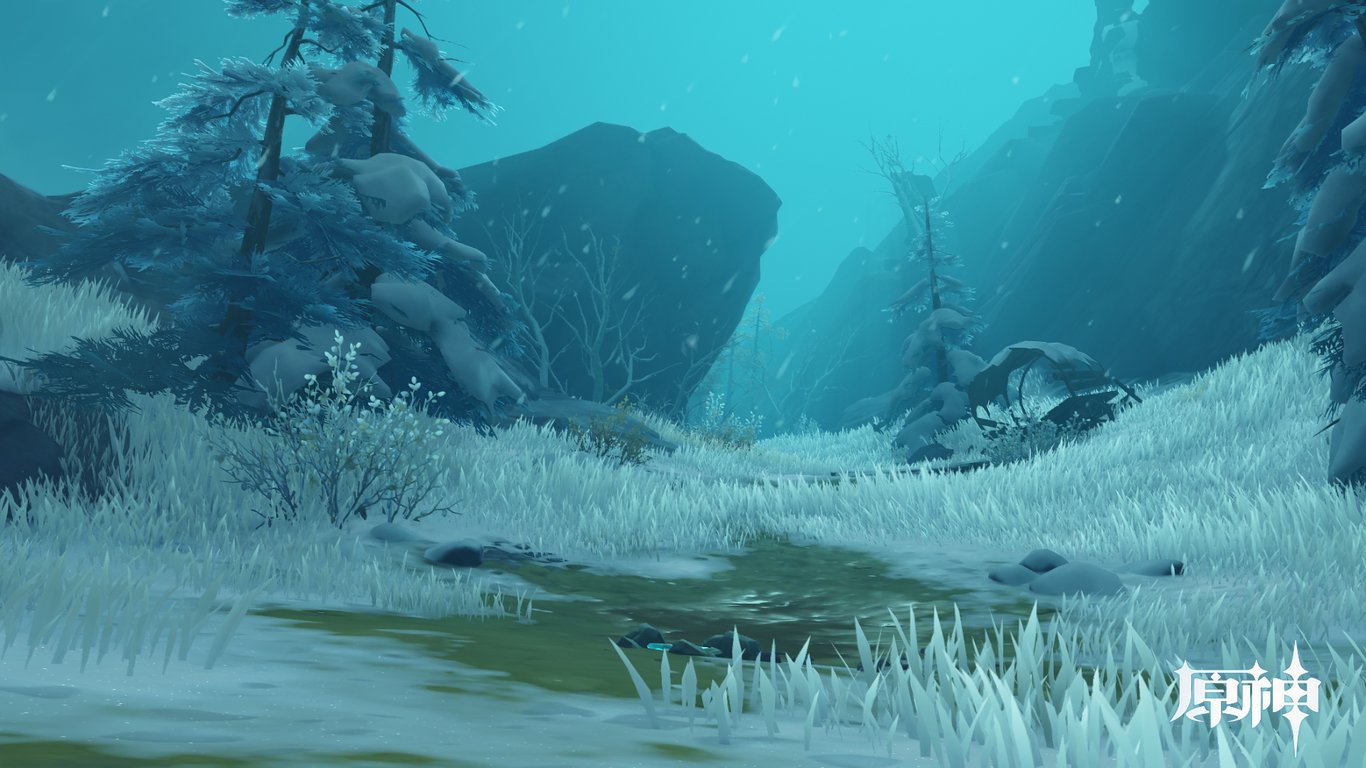

第一次打开原神那天,我在雪山脚下碰到了一个叫乔尔的小孩,他说他爸爸在雪山失踪了,问我能不能帮他找爸爸。

我尝试直接飞进雪山,冻死了无数次,终于发现在火把旁不会冻死。然后我开始去任务地点,过程十分艰难,经历了用安柏跟丘丘王死磕,到碰见怪就绕着走的心理转变。慢慢的发现,乔尔的爸爸在雪山遇难,丢失补给,从洞穴跳下悬崖。我回到了乔尔那,对话让我选择是否要说出真相,我犹豫了。

现在我已经不记得选了什么,只记得那天我退出游戏的时候,已经凌晨五点了。

🏞️ 曾经的提瓦特,是诗里才有的风景

后来第一次去庆云顶,受尽折磨爬上山,回头一望,突然生出“会当凌绝顶,一览众山小”的感慨,那真是诗里才有的美景。第一次见到雨中的璃月港,烟雨婆娑,亭台楼阁,灯火摇曳,如梦似幻。

之后跟着游戏更新的脚步,经历了稻妻的雷雨,须弥的雨林飞沙,枫丹的水与哀歌。

一开始我全情投入。后来,我的游玩模式发生了变化,从枫丹开始把无聊的每日外包出去,然后活动也不想做了。到了纳塔,慢慢失去了对地图和剧情的兴趣,到前几天,我发现有几个月没有打开原神了。

但是我还挺喜欢爱可非的,白丝吊带围裙,谁不爱?况且我对新魔神任务挺感兴趣,是时候回来了。于是我打开游戏,抽卡!但抽卡要原石,原石要做任务,地图和活动。氪金吗?谁要在一个准备退坑的游戏里氪金?

哦,原来是时候离开了。

🎭 这是一篇尝试理解的文章

这篇文章,我想从自己的体验出发,尝试理解:原神为何让人又爱又恨。

爱它的理由不必多言,从世界塑造的角度,原神几乎是一款“艺术级”的游戏。

然而为何恨它,我想从最痛苦的体验说起——抽卡歪了。

🌀 抽卡机制——精密的心理操控系统

为何我们喜欢抽卡?每按一次抽卡按钮,都会给奖励,可能十连垃圾,也可能一发出金。一次次的失望叠加上抽出up角色的巨大喜悦,这种不确定性和偶尔的巨大回报让人感到兴奋,从而不断重复按着抽卡按钮。

这里利用了“多巴胺奖励机制”,“可变比率强化 ”等多个心理机制。

每一次抽卡都会刺激大脑的奖赏系统,释放多巴胺,引发愉悦感,这种即时的快乐让人上瘾,这就是多巴胺奖励机制,类似于刷短视频。奖励的不确定性让人更容易上瘾,因为大脑对随机的,高价值的奖励反应更强烈,会让人产生持续的期待感和重复行为,这就是可变比率强化的作用,类似于赌博。

大喊着“单抽出金”,一次次地按下抽卡按钮的玩家,跟实验室那个不断扣动扳机获得快乐的老鼠也别无二致。

而抽卡限时机制则利用了人们的FOMO心理(Fear of Missing Out),即对错过的恐惧。这回不抽优菈,下次就要等一年半了。

当你投入巨大却没有抽到想要的角色,也就是歪了的时候,会被失望和痛苦淹没,甚至会有退坑的想法。这是因为负责快乐和痛苦的是大脑的同一个部位。单抽出金有多爽,血本无归就有多痛苦。

而当你歪了的时候,你的想法不是放手,而是不惜氪金也要继续抽。这里利用了沉没成本,都抽了这么多了,不抽出来可惜了。

整个抽卡机制本质上是对心理的精密操控。

🧩 另一种痛苦:割裂感

当你因为原石不够而探索地图,体验剧情的时候,到底是为了原石,还是内容本身?当一切游戏内容都服务于抽卡资源,探索地图、过剧情、做活动,一切行为的目的都是“攒原石”。剧情和任务就不再是目的,而逐渐变成了“获取原石的手段”。这就是“动机错配”,这就是割裂感的来源。

而每日任务系统会带来另一种空虚感。当你意识到自己上线只是为了做日常、算原石、准备下个池子,那份最初的沉浸和浪漫感,就被系统性地消磨掉了。用游戏里的话来说,这叫“磨损”。

更不用说游戏之外的攀比心理和鸡飞狗跳。

💔 原神不是烂游戏,正因如此更让人矛盾

最让人矛盾的地方,是原神不是一款“烂游戏”,恰恰相反,它太好,太漂亮,太容易投入了。也正因如此,那种“被利用”的感觉格外刺痛。越在意角色,就越容易被卡池的概率折磨;越喜欢剧情,就越不得不忍受一堆与故事无关的日常;越热爱这个世界,就越会发现自己并不是在自由地体验它,而是在为原石奔波,为抽卡做功课。

越是喜欢它,越难对抗它。这大概就是“又爱又恨”的根源。

⚖️ 到底是谁的错?

那你说,到底是谁的错?是不是像有些玩家说的,不喜欢抽卡就不要抽,没钱就不要氪,没人逼你。是的,不能单怪游戏,但也不能单怪玩家。游戏机制确实利用了人性的弱点,在设计上最大化玩家的投入和粘性,从而更赚钱。

而人性天生容易被不确定的奖励机制吸引,也很容易在社交环境中产生攀比和从众心理。这使得我们在面对抽卡系统时,很难保持完全理性,容易在获得和失去中反复摇摆。

这既是游戏机制精心设计的结果,也是人性在面对这种机制时的自然反应。

🛋️ 我当然可以放下执念,但游戏设计允许吗?

我当然可以放下对抽卡的执念,重新做回那个自由漫游提瓦特的旅人。但是当游戏的一切都与抽卡深度绑定的时候,游戏到底是为谁设计的?就像纳塔的地图探索体验强烈依赖于当季up角色的时候,地图本身的设计,是服务于故事,还是服务于玩家,抑或是玩家的钱包?

那时候的我,可能只能离开了。

🌐 曾经那么期待未来

我还记得几年前的夜晚,熄灯后我和舍友还在床上兴奋地聊:

“我都不敢想要是七国都出了,原神的世界有多宏大啊。”

“有德国、中国和日本了,不知道其他几个国家会参考什么来做。”

“不止,还有坎瑞亚呢。”

坎瑞亚呢,我都快想不起来了。