Planet:IPFS 閱讀器、內容的不對稱防禦系統

2022 年已經邁入尾聲,多數媒體對幣圈的注意力仍然停留在 FTX 的餘波。雖然加密貨幣是許多人進入 Web3 的第一種應用,但早已不是唯一一種。這篇文章討論的是 Planet 這款介面還很陽春的工具,如何成為人們的 IPFS 閱讀器,並建立內容的不對稱防禦系統。

下方是《報導者》網站截圖。從左到右的幾個小圖示大家肯定不陌生,分別是臉書、IG、推特、Medium 和 GitHub,唯獨最右邊的橘色 logo 比較不常見 —— 它是 RSS 訂閱。

RSS 的功能很單純,用途類似於 YouTube 的「開啟小鈴鐺」。只要訂閱網站的 RSS feed,未來就能在第一時間收到更新通知。只是 YouTube 的「開啟小鈴鐺」僅限於平台上的影音內容。RSS 的用途更廣,不僅可以追蹤跨網站、跨平台的內容,甚至有人會用 RSS 來建立個人的專屬知識庫,將 YouTube 影片、臉書貼文和網站文章全部整理在一起。

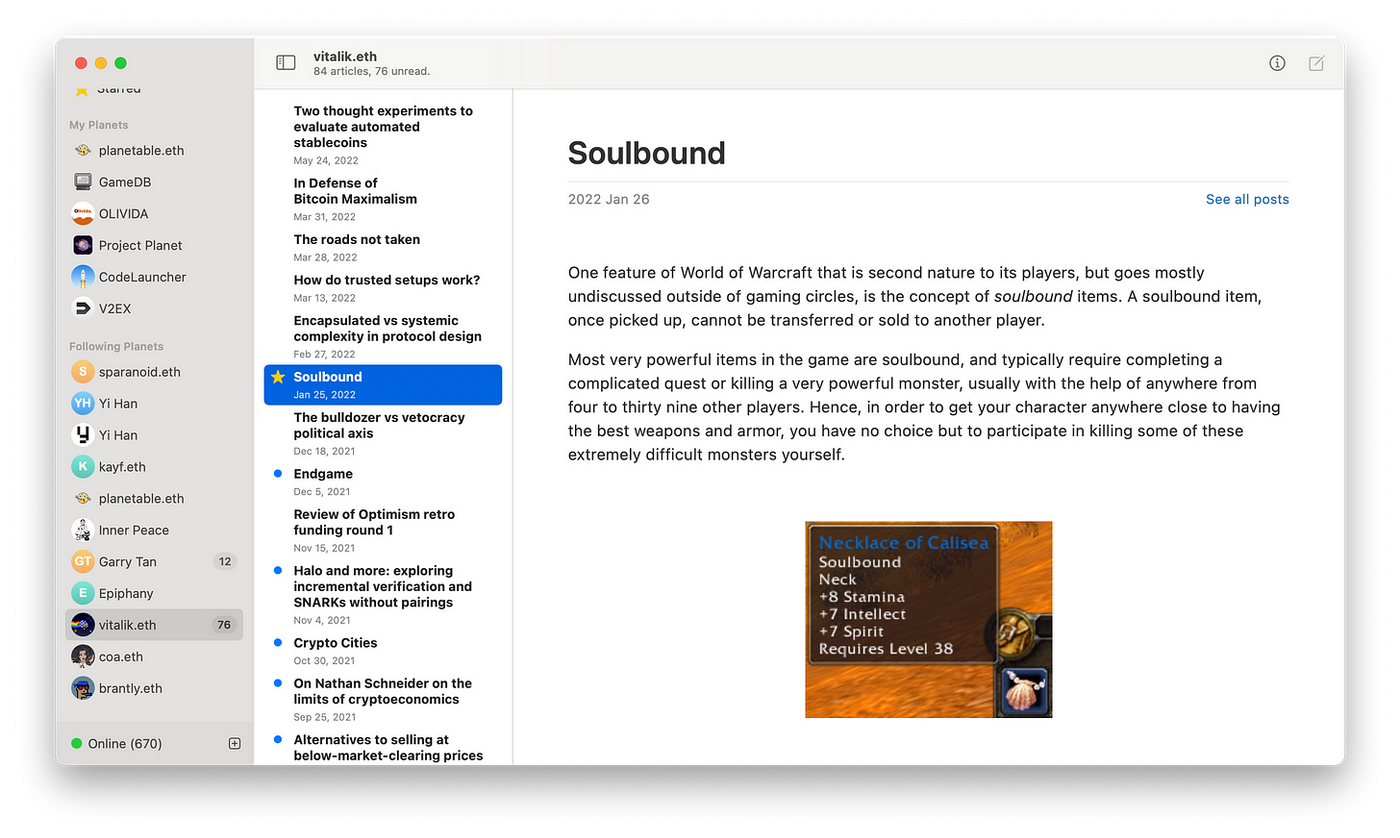

未來只要打開 RSS 閱讀器,例如 Feedly,就能將個人常看的內容一網打盡。不僅省下打開不同 app 的麻煩,也不會再被平台的演算法牽著鼻子走。這篇文章的主角 Planet 不僅是一款 RSS 閱讀器,同時還是一款兼具閱讀與寫作功能的 Web3 內容工具。

但大家看到這裡恐怕會想先問:「把內容放上 Web3 有什麼好處?」

幸與不幸

對多數台灣人來說,加密貨幣是多餘的存在,去中心化更是炒作的代名詞。這是幸運,也是不幸。

幸運的是政府讓人們不必煩惱中心化的問題。台灣人普遍將加密貨幣當成投資工具,而不像土耳其、阿根廷民眾將它視為一種求生技能。台灣人將內容放上 IPFS 也只是一種額外備份,而不像中國用戶隨時擔心內容「被消失」。

但也因此台灣人需要發揮更豐富的想像力,才能理解 Web3 與去中心化的實用性。根據 Planet 創辦人 Livid 的介紹:

Planet 是一款開源的 macOS 原生 app,讓使用者透過自己電腦就能在 IPFS 上建構網站或部落格,而且這個網站或者部落格還可以與 ENS 域名(比如.eth 結尾)綁定。由於 IPFS 和 ENS 都是去中心化,使用者發布的網站包含域名、內容都不會被任何一家商業公司所控制。其他人可以通過 Planet 來追蹤更新,內容也可以直達受眾,不用依賴中心化的雲服務。

以 11 月在中國爆發的「白紙革命」為例,人們因為言論受限,發表在微博、微信的「敏感內容」都會在第一時間被消失,只能仰賴國外的社交平台推特發聲,獲得第一手消息。但即便如此,推特帳號的經營者還是要擔心帳號被消失。

Web3 是人民的武器。將內容發表在中心化平台,就像是把加密貨幣放在中心化交易所一樣危險。最妥善的應對辦法,是以去中心化的方式保管資產與內容。

FTX 事件之後,有不少人將加密貨幣領出交易所,改以個人錢包保管資產。但選擇將文章轉出中心化平台,改存放到 IPFS 去中心化網路仍是極少數。並不是人們放棄抵抗,而是去中心化的內容生態系才剛剛萌芽,市場上缺乏好用的寫作和閱讀工具幫助人們逐步離開中心化平台。Planet 正是彌補這個空缺。

Planet 的基本功能有點像 Matters,雖然兩者都可以創作、閱讀和打賞,但市場定位截然不同。

用既有的網路服務來比喻,Matters 比較像是 Medium,主打將文章發表到 IPFS 並以用戶打賞機制當成演算法,決定內容曝光的先後順序。但 Planet 則像是 WordPress,替用戶直接在 IPFS 上建立個人網站。每個網站各自獨立,沒有演算法的排序與推薦。用戶要看到什麼內容,得全靠自己主動訂閱。

將內容放在 IPFS,就像是把資產放在區塊鏈上,是以去中心化的方式保管。創作者不用再擔心內容被刪除,或是因為平台關閉而被迫搬家。除此之外,去中心化還另一項好處 —— 讓內容不必再與特定平台綁定,可以同時出現在不同地方。

內容互通

區塊勢曾多次討論去中心化內容生態系的好處。例如透過 Lens Protocol 發表的社群貼文,可以同時出現在 Lenster 或 Iris 等不同的社群平台上。從此之後,人們相當於可以把「社交圖譜」帶著走,不必每註冊一組帳號就要重新交代人生。

今年 7 月美國眾議院議長裴洛西訪台前後,台灣數位發展部也透過 IPFS 建立不對稱防禦系統。讓數位發展部的網站,隨時都能透過支援 IPFS 的瀏覽器看得到,難以被駭客癱瘓。

Matters 在當時也受到類似電話佔線的 DDoS 網路攻擊,有好幾天網站都進不去。事後有許多用戶都在抱怨:「Matters 把文章放上 IPFS 有什麼用?還不是一樣看不到內容。」

事實並非如此。IPFS 上的文章實際上完好如初,只是人們缺乏另一種管道到 IPFS 取得這些文章。因此,只要 Matters 網站被駭客「電話佔線」,使用者也就不得其門而入。最直覺的解決辦法,就是替用戶建立另外一條到 IPFS 取得文章的管道 —— Planet。

根據 Matters 在 10 月發表的公告:

Matters Lab 宣布與 Planet 達成戰略合作,雙方將進一步開拓 Web3 領域的社交與創作協議 ... 提供更多的互操作性以及更好的用戶體驗。

最初的階段,讀者將可以通過 Planet 完全去中心化地訂閱作者通過 Matters 發佈的內容 ... 在第二階段,讀者可以在 Matters 上閱讀、讚賞和評論任何發佈到 IPFS 上的作品。不管是通過 Planet 還是其他管道,Matters 將成為一個策展與發現優秀內容的社群與放大器。

我們計畫最終讓用戶可以在 Planet 與 Matters 之間自由切換 … 達到真正的可互操作性,這將是 Web3 已允諾卻尚未到來的嶄新動態。

換句話說,未來如果 Matters 網站再度受到 DDoS 攻擊,人們就可以透過 Planet 取得過往在 Matters 發表過的文章。甚至還可以透過 Planet 繼續發表新文章,等到 Matters 網站恢復正常之後,文章就會自動出現在 Matters 上。

假如日後再有第 3 款、第 4 款、第 5 款類似 Planet 的工具問世,駭客要同時打掛這些應用的難度與成本都會越來越高,但對使用者來說只是換一款 app 而已。這就是內容的不對稱防禦系統。

套用在中國的「白紙革命」。正是因為現在的資訊接收和傳遞,主要還是仰賴中心化的平台,中國政府才能透過網路長城封鎖,甚至隨機檢查路人手機是否有安裝推特 app 的方式防堵。

但如果有一天,人們的資訊主要都是透過去中心化的方式發布和接收,資訊根本沒有存在特定應用上。不僅封鎖困難,而且每一款閱讀器看起來都有嫌疑。

不對稱防禦系統

如果說錢包是人們進入加密貨幣世界的入口,那麼像 Planet 這樣的工具就是人們進入去中心化內容生態系的入口。出入口是越多越好。

Web3 內容生態系的發展就像是早期幣圈,人們在 IPFS 發布、閱讀內容的工具選擇仍然非常有限。只要 Matters 故障,人們就擔心自己的文章找不回來。但隨著市場上有越來越多像 Planet 這樣的 Web3 內容工具,使用者才能逐漸理解把文章放上 IPFS 的具體用途。

Planet 拉近人們與 IPFS 的距離,但還要有更多這樣的工具,才能逐步建立內容的不對稱防禦系統。

區塊勢是由讀者付費訂閱來維持營運的獨立媒體,內容不接受廠商業配。如果你覺得區塊勢的文章不錯,歡迎將它分享出去。若行有餘力,也能以定期定額支持區塊勢營運。若想查閱過往的出刊內容,可以參考文章列表。