能登半岛地震周年 4:缘起性空

关东老王原创于2024年12月18日

此前,我们深入探讨了能登半岛地区持续的地震活动,以及如何通过海岸地貌和生物遗迹解读历史地震。最后,我将把视野从局部拓展到整体,探讨能登半岛的地质活动如何与日本列岛的板块构造、地质演化历史紧密相关。

八、能登半岛的地质活动与日本列岛的板块构造背景

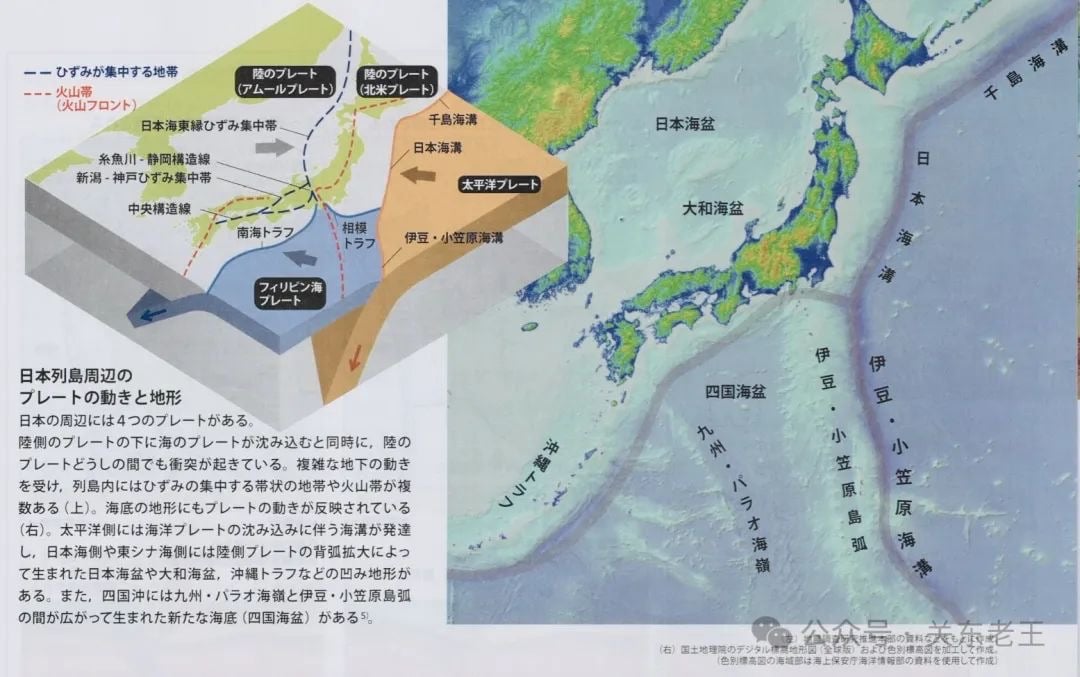

要理解能登半岛频繁的地质活动,必须将其置于日本列岛宏大的板块构造体系之中。日本列岛作为全球最活跃的地震带之一,是多个构造板块相互挤压、俯冲的产物。

1. 日本列岛的板块背景

日本列岛处于四大板块交界处,形成了复杂且高度活跃的地质格局:

• 亚欧板块:承载着中国大陆、蒙古和西伯利亚等地块,覆盖了日本海的西部边缘,影响了日本西部及其周边的构造活动。

• 北美板块:从日本海一侧延伸至北海道和东北地区,包括鄂霍次克板块。它与太平洋板块之间的碰撞使得千岛海沟和日本海沟形成,是东北地区地震多发的主要原因之一。

• 太平洋板块:以每年约8-10厘米的速度,从东向西俯冲至日本列岛之下,是日本东部地震和火山活动的重要驱动力。一个典型构造有日本海沟:形成于太平洋板块俯冲到北美板块之下,深度超过8000米,是日本东部主要的俯冲带。另一个典型构造是千岛海沟:位于北海道东北部,深度达9000米,属于同一俯冲系统。

• 菲律宾海板块:从南向北俯冲到日本本州岛下方,与太平洋板块在伊豆-小笠原岛弧区域共同作用,形成了复杂的岛弧、海沟与火山地带。一个典型构造是南海海槽:位于日本南部,是菲律宾海板块俯冲形成的地槽,影响了西南日本地震带的构造活动。另一个典型构造是伊豆-小笠原岛弧与海沟:这是太平洋板块和菲律宾海板块相互作用的结果,形成了岛弧链与海沟带。

地震与火山带:

• 日本列岛上火山活动和地震密集分布,主要受板块俯冲影响。

• 火山前线:随着板块俯冲深度增加,地壳融化形成岩浆上升,分布在日本中部、东北部和九州等地。

• 地震带:

• 太平洋板块和菲律宾海板块的俯冲引发了南海海槽地震和东日本大地震等重大地震事件。

举例

• 位于日本东部的“日本海沟”是太平洋板块俯冲北美板块形成的典型地质构造。

• 位于日本南部的“南海海槽”是菲律宾海板块俯冲到亚欧板块下方所形成的构造。

• “伊豆-小笠原海沟”则是太平洋板块与菲律宾海板块共同作用的结果,显示了复杂的岛弧与深海地形。

2. 东西向挤压的应力环境

• 太平洋板块与菲律宾海板块:

两大海洋板块从东南方向持续向日本列岛俯冲,施加巨大的压力。

• 亚欧板块与北美板块:

在日本列岛的西侧“回推”,形成东西向的挤压力。

• 这种挤压力导致日本列岛地壳发生断层错动和逆冲活动,尤其在地壳构造复杂的区域,如能登半岛。

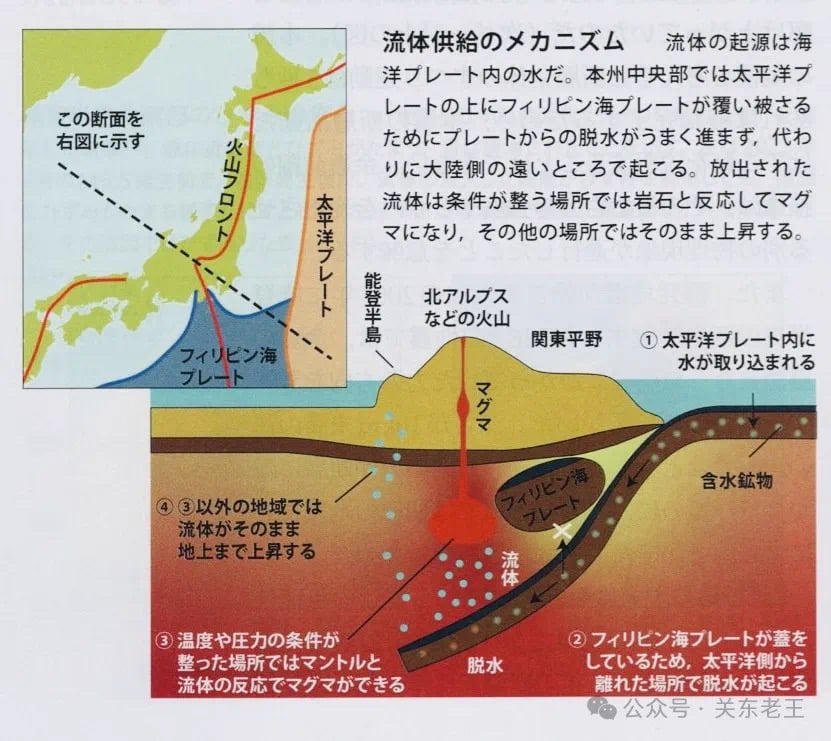

能登半岛地区的地壳活动受东西向挤压力的影响,地壳容易发生断层错动,主要表现为逆冲断层活动。同时,板块俯冲过程中释放的流体也在这一过程中起到了关键作用。这些流体上升渗透到断层区域,降低了断层的摩擦力,从而增加地震发生的概率。在适当的温度和压力条件下,这些流体还会与地幔发生反应,生成岩浆,进一步引发火山活动。

火山与地震的联动机制在板块俯冲带尤为明显,比如日本海沟和南海海槽。随着俯冲板块内的流体释放,这些流体在地壳深处与地幔反应,形成岩浆,最终导致火山喷发。而在地壳较浅的部分,流体的存在会降低断层的摩擦力,促使地震发生。这种机制在能登半岛和北阿尔卑斯山地区尤为显著。

以能登半岛为例,受东西向挤压力的影响,这一地区发生了显著的地壳断层活动,地下流体的上升更是加速了地震的发生。北阿尔卑斯山火山群则由于太平洋板块与菲律宾海板块的俯冲作用,流体释放后与地幔发生反应,形成大量岩浆,最终引发火山喷发。这些现象反映出板块俯冲所引起的地震与火山活动之间的密切联系。

3. 局部现象与整体构造的联动性

能登半岛的地震活动并非孤立现象,而是日本列岛整体地质构造运动的缩影。这种联动性清晰地反映了地壳挤压应力在区域层面的释放路径。从日本海沿岸的地震分布可以看出,过去100年间,这一带发生了多次震级在6.8以上的强震,包括1927年的北丹後地震、1940年的积丹半岛沖地震、1993年的北海道南西沖地震以及2024年的能登半岛地震等。这些地震的震源集中在日本海东缘的活断层上,并沿着不同的构造走向分布,构成了一个相互联系的地震带。

日本海沿岸的断层系统表现出明显的挤压特征,主要分为三大类:沿日本海东缘分布的南北走向断层、东北-西南走向的断层,以及日本海南西部平行于海岸的断层。日本海东缘的南北走向断层,贯穿北海道至新潟地区,是地壳应力释放的主要区域,1940年的积丹半岛沖地震和1993年的北海道南西沖地震均源于此。东北-西南走向的断层分布在能登半岛和新潟一带,表现为明显的逆冲活动和断层错动,如1964年的男鹿半岛沖地震和2007年的新潟地震。这些断层带共同反映了地壳东西向挤压应力在区域中的传导与释放。

能登半岛正处于这些地质构造的交汇处,因而成为了地震活动的高发区域。地壳挤压导致的断层错动与逆冲活动,加上板块俯冲释放的地下流体,更进一步促进了地震的发生。这种流体渗透到断层区域,降低了断层的摩擦力,使地壳变得更加不稳定,从而加速了地震的触发。在能登半岛地震中,这一机制尤为明显。

从整体来看,能登半岛的地震活动是日本列岛地壳运动的一个缩影。日本列岛位于多个板块交界处,东西向的巨大挤压力在不同区域的断层带中释放,形成了一条高度活跃的地震带。这种区域性的地震联动性表明,单一地区的地震活动并非孤立现象,而是整个地质构造运动的体现。无论是能登半岛、新潟,还是北海道南西沖,这些区域的地震活动都是地壳挤压应力释放路径上的重要节点,反映出日本列岛复杂而高度活跃的地质构造特征。

九、日本海的形成与历史地质事件

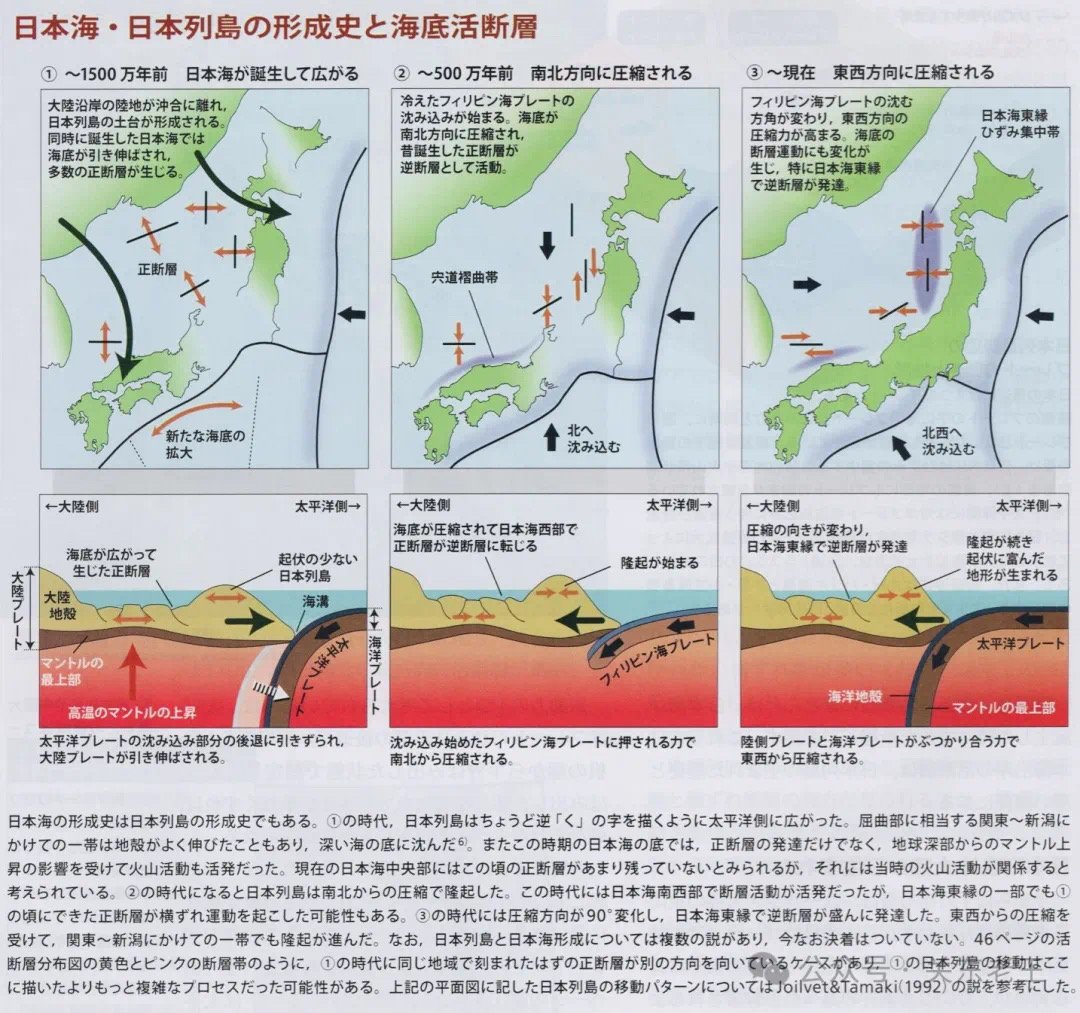

日本列岛的形成历史经历了从地壳拉张到南北挤压,再到东西挤压的演化过程。这一系列地壳运动的核心触发机制是太平洋板块和菲律宾海板块的持续俯冲。

• 第一阶段(1500万年前):拉张作用形成日本海和正断层。

• 第二阶段(500万年前):南北挤压形成山脉和逆断层带。

• 第三阶段(现今):东西向挤压加剧逆冲断层活动,引发现代频繁的地震与火山活动。

这种地质演化不仅塑造了日本列岛的复杂地形,也使其成为地球上最活跃的地震带之一。

1. 日本海的诞生:背弧扩张与大陆裂离

原有状态:日本列岛原本是亚欧大陆的一部分,处于稳定的陆块之上。

触发机制:太平洋板块向西俯冲,产生的地壳拉张作用使日本列岛逐渐从亚欧大陆分离。此时,地壳发生正断层活动,使岩层向两侧拉伸,导致裂谷扩张,形成新的海底地形。

后来状态:日本海逐渐形成并扩张,成为一个新的海洋盆地。地壳裂谷带产生多条正断层,形成了日本海底的新地壳结构。

影响:日本列岛与亚欧大陆分离,新的海洋盆地不断扩展。大量正断层活动构成了日本海东缘的基础地形,影响了未来的地壳演化。

举例: 日本海的“深海盆地”如日本海盆、土佐盆地就是这种拉伸构造的产物。

2. 断层的活化与应力转换

原有状态:在第一阶段拉伸扩张后,日本海已经形成,但地壳结构仍不稳定。

触发机制:太平洋板块与菲律宾海板块的双重俯冲作用逐渐加强,导致日本列岛受到南北方向的挤压力。板块运动推动地壳收缩,部分地壳开始逆冲断层活动,形成挤压带和地壳抬升。

后来状态:南北向的地壳挤压导致日本列岛进一步抬升,内陆开始形成山脉地形。挤压作用在日本海区域形成了新的地质带,特别是出现了褶皱与逆断层带。

影响:日本列岛逐渐开始从海底升起,形成陆地与山脉。日本海西部区域逐渐收缩,海底地形趋于复杂化。

3. 当前地壳应力场:东西向挤压

原有状态:第二阶段挤压后,日本列岛已形成基本的山脉与海沟结构,但地壳压力依然显著。

触发机制:菲律宾海板块与太平洋板块继续向西俯冲,导致日本列岛受到东西向的强烈挤压力。这种挤压力使地壳发生逆冲断层活动,特别是在日本海东缘形成了多个活断层带。

后来状态:日本列岛的地壳活动变得极其活跃,出现了频繁的地震与火山活动。海底活断层逐渐形成,并沿着日本海东缘、南西部等区域分布,构成复杂的地壳结构。

影响:东西向的挤压力导致日本列岛的逆冲活动加剧,形成了现代的山脉与断层地形。日本列岛成为世界上地震与火山活动最活跃的区域之一。

十、结语

一年前,能登半岛的土地被突如其来的地震撕裂,给无数家庭带来了无法弥补的伤痛。逝者已去,但他们的记忆和牵挂长存于我们心中。我们在此缅怀那些在灾难中不幸离世的人们,同时向仍然努力重建生活的生者致以最深的敬意。灾难带来的不仅是失落与痛苦,还有顽强的生命力和人们团结互助的精神,这是支撑我们走向未来的力量。

能登半岛的地震活动并非孤立现象,它是日本列岛整体地质构造运动的缩影。正如我在系列文章中所介绍的,日本位于多个板块交界处,太平洋板块和菲律宾海板块的俯冲作用引发了持续的地壳挤压。能登半岛作为这种地壳压力释放的节点,地震和断层错动不可避免。在这片土地上,地下流体上升、逆冲断层活动、东西向的挤压力等多种机制交织,共同塑造了日本列岛复杂而脆弱的地质环境。了解这些简单的地震机理与历史背景,是为了让我们更清楚地认识到灾难的“缘起和合”,也希望能够帮助人们在未来做好准备,将风险降到最低。

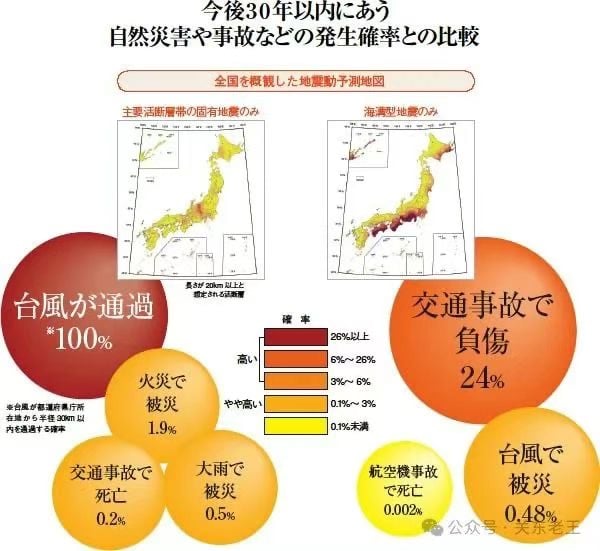

科学研究表明,未来30年内,日本列岛多地发生震度6弱以上地震的概率依然非常高。特别是海沟型地震,如宫城县冲一带的地震,平均间隔仅37年,30年内发生的概率高达99%。而活断层引发的地震虽然间隔较长,但也不能忽视。例如,糸鱼川-静冈结构线断层带的活动间隔为1000年,但一旦触发,破坏力巨大。即便某些地区地震概率仅为0.1%以下,但“低概率并不等于安全”,就像我们日常会小心避免交通事故一样,地震作为身边的风险,也需要我们时刻保持警觉。

地震的不可预测性,正是自然“无常”的显现。正如佛经中所言:“应无所住,而生其心。” 面对地震这一不可避免的自然现象,我们应认识到世界的无常与不确定性,放下对确定性的执着,同时以积极的行动去应对现实的挑战。科学研究通过长期观测和地震预测地图,努力揭示地震发生的概率与风险区域,然而地震的瞬间爆发依然难以完全预知。这正提醒我们,认识风险的存在,关注自己所在地区的地震信息,了解震动预测图,未雨绸缪、审慎规划,才能在灾难来临时保持从容,不乱于心,守护自己与所爱之人。我们无法改变自然的无常,但可以通过行动展现一种智慧的态度:于不确定中,找到安定与希望。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐