【邀請參與】香港討論會:電影《翠絲》,流動的性別和社會凝視

作家朱天心在今年九月的文章中寫過她決心接受變性手術的孩子謝海盟最終怎樣說服了她,「我寧願以一個男身死在手術台上,也不要以一個女身長命百歲。」而這一次,我在《翠絲》中又看到這份從沈潛內心,到決意變性奔赴第二人生所遭遇的,漫長的自我認同。

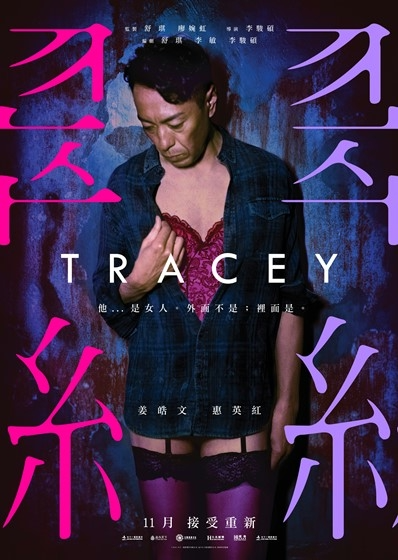

《翠絲》是首部以「跨性別」為題材的香港電影,其中演員袁富華憑藉跨性別角色「打鈴哥」榮獲金馬獎最佳男配角。影片細節對跨性別議題的坦誠關照,讓人極其動容。從影片選角,片中人物對跨性別和同志議題的細緻討論,變裝,自慰工具等內容的展現,可以說,從「同志」到「跨性別」,《翠絲》完成了一次科普式的呈現。

實際上,我們從電影主創陣容不難發現其問題意識何以清晰如此。導演李駿碩在劍橋讀書時研究性別,這是他執導的首部長片,劇本則與著名電影人舒琪共同創作。在其中一次映後談導演李駿碩提到:「性別其實是流動的。」《翠絲》把更多人,「跨性別」的不同種類和行為容納進來,並不是把「跨性」這個詞,框在變性手術上。舒琪對性別議題的關注由來已久,他90年代執導的電影《虎度門》,從戲劇舞台延伸到人生百態,當中就有對於同性戀的探討。其在同時期創作的《基佬四十》,幾乎涉及到了所有觀影者能想到的關於同性戀的方方面面:男同、女同、出櫃、騙婚、愛滋病、社會歧視、家庭糾葛…而《翠絲》似乎是一個升級,話題和拋出的方式都更加直接與尖銳。「本是女嬌娥,偏生作男兒漢」的性別錯置,放在二十年前還只能隱形於「同志」群體中,如今社會對「跨性別」已有更多體認。

當跨性別的故事降臨到自己的家庭,接納狀況會難到什麼程度?這是《翠絲》其中一條非常真實重要的維度,這也讓其成為一部關乎當代華人社會的成年文化、家庭文化的電影。電影用兩次生離死別和激烈的情節衝突去迫使男主角大雄重新面對自己。他要面對的,不僅有性別認同邊緣的掙紮,還有人到中年的迷茫。終於到他決意邁出最後一步之時,卻還要面對一個更實際的重壓——惠英紅所飾演的妻子:在追求自我與盡好責任之間,究竟該如何做選擇?

影片也完成了數次與當下議題的直接對接:黃河所飾演的阿邦攜帶「老公」阿正的骨灰回港,卻遭遇骨灰難以入海關的阻撓。在男主的幫助之下,政府議員甚至介入此事,借此機會推進香港同性議題。據香港終審法院7月4日對著名的QT案的裁定,外國同志可以為在外國民事結合的同性伴侶申請受養人簽證。同志倡議者視之為香港同志運動的里程碑。另一幕於影片結尾,一直活在「標準」社會規範中保守傳統的妻子,最後在被請求簽名聯署支持「一男一女一夫一妻一生一世」的家庭價值時,猶豫地放下筆。戲里戲外如此對應,《翠絲》可謂勇敢。

《翠丝》及其揭示的問題仍然有很多值得細細谈论的价值,例如:電影具有文学味道的叙事方法;電影美學與社會議題的銜接;美術指導在合理性與好看之間的平衡;香港传统社会对同志,跨性別議題的约束;性别的重置,流动;家庭价值與亲密关系....全都可以被再度思考。

以這些話題為由頭,本週日(12月23日)下午5點,Matters 邀請會員和朋友們週末一聚。我們誠意邀請到以下嘉賓與大家一起分享暢談:

著名電影人舒琪,同時也是《翠絲》編劇與製片人,他會從電影創作的角度來談問題如何被嵌入和表達,以及storytelling的倫理。

《翠絲》的美術指導張蚊,她會談如何用美學走入翠絲的內心。張蚊曾於2013年憑《殭屍》獲香港電影金像獎最佳美術指導提名。

著名導演應亮,他將從導演的角度談談影像創作和美學。應亮執導的電影《九月二十八日·晴》獲得第53屆金馬獎最佳剧情短片,新作品《自由行》將於12月27日上映。

性別、傳媒及視覺文化研究學者鄧芝珊(Denise Tang)與 兩位跨性別人士 將從性別議題,社會與跨性別者間的衝撞展開。

Matters 辦公室的開放空間位置有限,我們會開放報名五個名額左右給在香港的會員朋友,先到先得,請直接留言本帖、私信 Matters 臉書粉絲頁,或者私信微信號(ID:MattersLab)報名。未能與會的朋友,活動後我們會整理出討論精華以供參考。

活動流程:

17:00-17:15 開場與自我介紹

17:15-19:00 討論時間

19:00-19:15 會後交流

活動時間:2018.12.23(週日)17:00-19:15

活動地點:Matters 香港辦公室: theDesk, 511 Queen's Road West, Sai Wan, Hong Kong(近香港大學地鐵站B2出口)

期待與各位相見!

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!