閱讀 | 我決定簡單的生活:從斷捨離到極簡主義,丟東西後改變我的12件事!

📖 我決定簡單的生活:從斷捨離到極簡主義,丟東西後改變我的12件事!

每天被雜事淹沒的你,是否曾在某個深夜裡,望著滿屋的物品,忽然問自己:「這些東西真的有讓我更快樂嗎?」當我們不斷追求更多、更好、更華麗的生活,我們是否也逐漸遺忘了,什麼才是真正重要的?

這本書的作者曾是一位被雜物與壓力壓垮的人,後來成為極簡主義者,並用自己的親身經歷,為我們揭開「減法生活」的幸福祕密。

▍ 這本書在說什麼?

這本書的主題明確,章節編排輕鬆,大約花兩個小時讀完。作者以自身經歷,從一位極簡主義者的視角,帶領我們探索一種更加輕盈、更加滿足的人生。

在現代社會,我們面對快速變動的節奏、沉重的生活壓力,以及爆炸性的資訊流,往往為了填補內心的空虛或滿足無止境的比較心理,陷入了過度消費、物品堆積的循環。

這本書透過實踐極簡主義的案例,展示了如何藉由減少不必要的物品,重新發現人生中的快樂與意義。

作者不僅剖析了物品與人類心理之間的微妙連結,更提供一套具體可行的斷捨離方法。

透過丟棄無用之物、釋放空間,幫助讀者逐步實踐極簡生活,並在過程中找回內心真正的自由。

▍ 生活從零開始的實驗

作者一開場就強調,極簡主義不是目的,而是找出人生中真正重要事物的方法。

這也呼應前面所講的,我們越擁有,心靈反而越空虛。真正的極簡主義者,條件只有兩個:

真正了解自己需要什麼。

為了最重要的目標,勇敢選擇減少擁有。

💡 幸福不是擁有你想要的,而是珍惜你已擁有的。—— Rabbi Hyman Schachtel Happiness is not having what you want. It is appreciating what you have.書中提到一部相當有趣的芬蘭紀錄片《三百六十五天的簡單生活》,一開始主辦單位將所有物品封存在倉庫裡,參賽者每天只能取出一件物品使用。

第一天,參賽者赤裸裹著報紙跑去倉庫,選回大衣;第二天,他才想起床墊;第三天,他挑選一雙鞋。

這個實驗迫使參賽者重新排列了「真正需要」的順序,而在一年之後,他發現,大部分物品其實並不是必需,只是習慣。透過這實驗也喚醒了我們對「必要」與「需要」的重新思考與想像。

作者分享參賽者最後說的這句話,也讓我超有共鳴:「我們是拿自己的自由去交換不必要的多餘雜物」。(這句話真的是要慢慢咀嚼,才能夠體悟出其中的道理)

試想,如果明天起,你只能帶回一樣物品,你會選什麼呢?

手機?衣服?床?還是一本書?

練習透過這樣的反問自己,很快就能意識到:真正重要的,從來不是堆疊在身邊的東西,而是它們與你生命的關聯。

▍ 慾望與習慣的輪迴

這段想要分享的是:人類慾望的本質,一旦「習慣」,便走向「厭倦」。

書中引用了哈佛正向心理學名師 塔爾.班夏哈(Tal Ben-Shahar)的親身經歷。當年,他為了拿下全國壁球冠軍,苦練六年,最終如願以償。然而,在慶功宴結束後的短短三小時內,他驚覺,自己已經完全感受不到當時奪冠時的那種喜悅了。

那一刻,他也深刻明白,若把幸福寄託在外在的里程碑,得到的,往往只是一瞬間的煙火。

這個故事或許省略了許多細節,但回頭看我們自己的經驗,又何嘗不是如此?是不是也曾有過拼命渴望得到某個東西,然而真正擁有後,喜悅感卻遠不如期待中來得高?

這也呼應了作者想要提醒我們的一個核心觀點:與其追求「被看見的光鮮」,不如誠實釐清內心真正的滿足感。

💡 人們希望看起來幸福,勝過實際幸福,這正是痛苦的根源。 —— 拉羅什富科 People would rather look happy than be happy. That’s why they are miserable.那我們應該要怎樣做,才能從物質慾望中解脫出來?其實答案就在於我們要學會「知足」,把目標從「炫耀性成就」轉為「內在價值感」。唯有減去外在比較,人才能專注自我所擁有的。

最後,這主題也讓我反思一個問題,我們所購買的最新手機、名牌服飾,或許不是因為它們真的讓我們幸福,而是我們渴望被別人認為幸福。

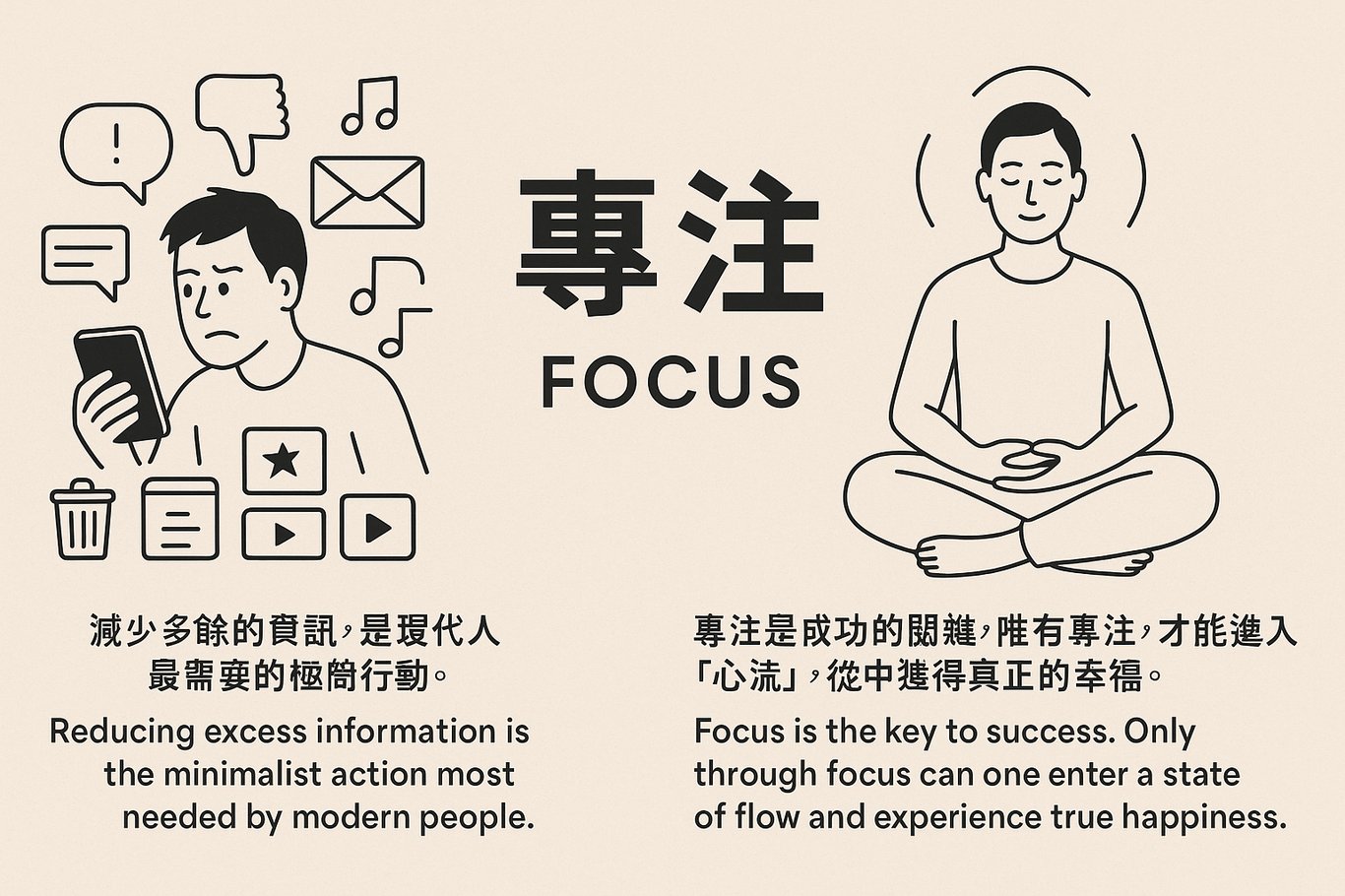

▍ 遠離資訊噪音,進入「心流」

作者分享自己透過冥想與打坐,學會傾聽內在聲音。他也引用心理學家 齊克森.米哈里(Mihaly Csikszentmihalyi)提出的「心流理論(Flow)」說明:當我們全心投入在一件事上,不僅能忘記時間,也能進入一種深層的幸福狀態。

真正的極簡主義,不僅是丟掉物品,更是刪除那些不再為我們帶來價值的刺激,專注在能帶來充實感的「少數」事物上。

💡 專注是成功的關鍵,唯有專注,才能進入「心流」,從中獲得真正的幸福。—— 心理學家齊克森.米哈里 Focus is the key to success. Only through focus can one enter a state of flow and experience true happiness.我自己也曾有那種專注做一件事到忘我的經驗,但必須說,隨著身份角色越來越多,要進入心流的狀態變得越來越困難了。或許此刻能專心地寫下這篇心得,已經算是我進入心流的理想狀態了 XD

回到書中強調的簡單生活,除了清理實體雜物之外,作者也特別提醒「資訊雜音」,是現代人更常忽略的一種隱性干擾。

近幾年,越來越多專家與學者指出,我們每天都在無意識中接受大量「垃圾資訊」。無止境地滑動社群媒體、漫無目的地消耗影音娛樂,這些資訊表面看似無害,實際上卻讓我們的精神變得焦慮、分散,最終耗損了專注力。

💡 減少多餘的資訊,是現代人最需要的極簡行動。 Shedding excess information is the minimalist act modern life calls for.這讓我想起一個有趣的研究指出,現代人平均每個人每天要處理的資訊量相當於 175 份報紙的內容。在這個資訊爆炸的時代,學會篩選和過濾資訊,不僅能讓我們的大腦更清晰,也能幫助我們更容易進入心流狀態。

▍ 後記:幸福是感受出來的

讀完這本書,我深深感受到:極簡主義不是一場流行風潮,而是一種「重新選擇」的勇氣。它讓我們從過度消費與資訊轟炸中抽身,靜下心來重新問自己:我真正需要的是什麼?

對於本來就討厭雜亂的我來說,書中把一些平常就已經在做的事情又更具體的描述出來,像是 丟掉一年都沒用的東西、區分「想要」與「需要」、丟掉總有一天會用到的幻想、丟掉「回本」的執念 最後一個是定期清理衣櫃,買一件新物,就丟掉一件舊物(1 in 1 out 法則),這些觀念可說是相當實用。

也點破了一些自己長期忽略的「沉沒成本」。如果你問我這年紀最重要的沉沒成本是什麼?我會跟你說是「時間」。

再者,有句話是讀完這本書後,心靈沉澱時的體悟:人無法變幸福,幸福只能在發生的當下「感受」。

最後,在看到作者對極簡主義定義與對照生活模式,也算是讓我有點驚訝到,原來生活可以過得這麼輕鬆與簡單。

如果你也曾經困在滿屋的雜物中,感到焦慮、空虛,不妨試著從「丟一樣東西」開始啦!願我們都能從「斷捨離」的過程中,擁抱真正想要的生活。

#閱讀筆記 #B118