如何看待“老师说国外乱,上街会被打”?

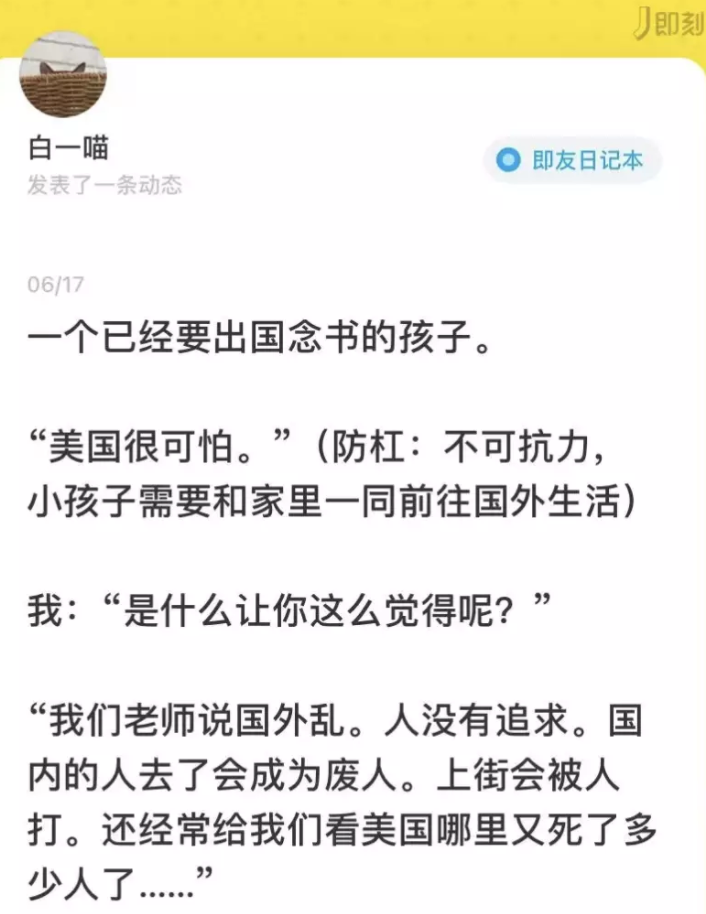

前两天,我朋友小白在即刻上发了一条状态,顺便转到我们空无一物播客三个人的私下群里分享,当时我看到的第一反应,是在思考:

“假设这个孩子是我的孩子,ta将学校里老师的话复述于我,我该做出如何的回应?”

同样的问题,我想抛给正在看文章的各位,假设你的孩子告诉你上述内容,你打算怎样回应孩子?

这个话题我特别想认真聊聊,因为涉及到教育问题,我的读者里25~30岁的人群占据大多数,而和我年龄相仿的一些朋友不少已结婚生子且成为年轻的父母,还有不少即将为人父母。

虽然我没有做父母的经验,但有许多在我看来理应具备的常识与判断力,不少父母并不具备。我认为家庭教育在儿童成长的环境中所起到的重要性甚至远超过学校教育,可老师、学校所扮演的角色往往是孩子眼里的“权威”,具备极强的信服力,大多时候孩子愿意听老师的话,未必愿意听家长的话,因为孩子认为老师远比家长博学。

事实的确如此,但如果家长没办法去识别“权威”传递给孩子的观念是否妥帖,无法给予孩子更充分的信息及观点,甚至家长自身的认知、见识及信息甄别能力不够,对于老师所有的言辞言听计从,无条件拥趸,那么孩子就会愈发不假思索地全盘吸收来自“权威”的一切内容,批判性的精神早晚会被扼杀在摇篮里。

关于这个孩子与朋友的对话,我看完第一感受是孩子对美国充满着强烈的“恐惧”,“恐惧”源于老师的描述,比如出国会成为废人,上街被人打,当一个人对美国的认知信息库已被大量摄入美国的负面信息,而这些信息会在他脑海里形成具象的场景和画面,那么只要提及“美国”自然会产生条件反射——“美国很乱”,更何况是一个孩子。

成年人的认知塑造和改变未必容易,但是孩子的可塑性远强于成年人,并且他们的认知还处于未被定型阶段,因此要影响一个孩子的认知,远比成年人容易,这也是为什么一些恐怖组织会把孩童培养成杀手。

当然,我相信对于去过美国或者在美国读书、工作过的朋友们,与从未去过美国甚至从未出过国的民众对此番对话所呈现出的态度,大概率是截然不同的。

在分享我自己的应对策略前,我想分享一段我和Ai(男朋友)就此事展开的对话讨论给各位,中国人评价看待世界有自己的视角,外国人看待中国人对于世界的看法同样有自己的视角。(稍作澄清,文中用“中国人”和“外国人”仅对二人「老师,Ai」身份做特指区分,并非囊括所有群体。)

当时,Ai听完我的复述,长叹了口气,用手捂住脸,半开玩笑地说:

“我在拉美洲这种地方生存都没那么恐惧,为什么中国人会有那么深的恐惧?……”

我向他解释说,中国和美国近些年国际关系紧张,因此矛盾和摩擦都相对比较剧烈,而关于美国的负面新闻在不少国内媒体平台、自媒体平台都能广泛被民众看到,这当中包含美国校园枪杀案,合法持枪问题,亚裔在美国遭遇种族仇恨被袭击身亡,当然也包含了大量美国给中国抹黑等新闻,不可否认这些都是事实,民众在大面积接触此类报道,对美国产生负面情绪和印象并不意外。

老师的言辞是否完全错误?不尽然,毕竟老师也是大量相关新闻的阅读者,如果老师自身没有海外的经验,尤其是美国长期生活经验,得出此类一刀切的结论并不意外。

Ai听完后,反问了我一句:

“你确定中国就真的那么安全吗?前两天你给我看的烧烤店当街打女人的视频?以及再前阵子被铁链锁住生了八个孩子的母亲的新闻?有下文了吗?另外,我也听说过,如果你是个女孩,出生在中国农村,你觉得你的人生会遭遇哪些可能性?”

虽然我个人不喜欢美国,毕竟美国把拉美洲的经济变得和屎一样,拉美国家就像美国的棋子一般被操控着,但是我很清楚这些人在美国犯案绝对会得到严重的惩罚,何况美国的法律对女性的保护力度有多强你也清楚,而美国的舆论、媒体更会大面积的跟进报道,你觉得这些美国人会容忍那些事发生在美国么?我不是美国人,也不是中国人,只站在一个中立的角度去看待这两个国家。”

当他说完近期的新闻事件后,开始和我讲述他们课本中学习的关于中国的相关历史,包括一些比较著名世界却不会出现在中文教科书里的事件,比如64坦克人的照片就是出现在他们的教科书里。因此,我并不会对他说的内容感到太多的震惊,毕竟我们不可能也让其他国家用中国教科书的内容去教授他们的国民。

试想,如果中国的老师成天在指责美国各种社会问题,美国各种糟糕和可怕,而美国的老师又在宣扬中国的各种“真实社会新闻”,并将它放大到整个中国,以偏概全,双方就实事求是角度而言,似乎无可厚非,谁都在描述真实,可双方是否做到「客观」地去描述对一个“国家”的认知呢?

而在两套不同体系和不同说辞下成长起来的人,但凡采取地是全盘接纳而非质疑权威、亲自验证结论,那么当这两种人遇上后,大概率只会咬住对方的弱点无止尽的攻击和撕扯。

美国人仇恨中国,中国人仇恨美国,而大多数仇恨者压根儿都没有真正去了解过对方的国家、文化,甚至连双脚都没踏上过彼此的土壤,除了仇恨,我想不会增加任何同理、多元、批判、全面看待问题的视角。

那么,我们到底要怎么看待和回应孩子眼里的这些“危险”?

Ai对我说了一个故事。

“没有任何地方就是绝对完美和安全的。我父亲从来都不会跟我说我哪里哪里很危险。有一次我们开车,一辆运钞车在我们车后方,开得非常奇怪,我爸很淡定地对我说 ‘让它过去,这车可能有问题’。等车穿过我们,就在下一个路口我们听到了枪声。”

我惊讶地问他:“为什么你们都不感到恐惧?”

Ai却摆摆手不以为意道:“这算什么,拉美人的生存模式就是需要学会去观察周围的环境。我小时候在日本度过童年,中学才会到拉美,从安全的地方到危险的地方,而我爸从来都没有管过我,他每次在我出门玩之前,只叮嘱我一句话「Take care. 你知道该怎么做」。

这就是我之前常跟你说的,有时候你在一个特别安全的地方未必对你的成长是好事。如果你觉得只有你自己的家乡才是最安全的,那么你就会因为恐惧更难踏出去看到更多的可能,因为你觉得世界上没有任何地方能带给你安全感,只有这里(你家乡)。

你没来拉美之前是不是也担心害怕?那现在呢?你怎么看待自己在这里的生活?每次我跟你出去,都会叮嘱你不要随便在大街上掏出手机打电话,尤其是一些不安全的地区,看好你自己的包。”

事实上,我在拉美的这半年,也去过不少街区,穷人区、富人区都有,我的感受是安全多于危险,而我们一旦去一些鱼龙混杂的地方,他永远都会让我把贵重物品藏好再出街。记得有一次我们坐出租车,我在副驾驶玩手机,他会告诉我在这块片区域用手机。

多数情况下,他只告诉我,该怎么做,以及会有哪些可能的危险出现,怎么去识别危险,怎么看周围的环境,但他几乎很少会对我说“xxx超级危险,那里发生过抢劫枪战,去了会怎么怎么样……”诸如此类让我产生心理恐惧的话。

如果我真的要去,他也会陪着我,选择白天的时间,带着我去,而当我们经过过一些当地危险的区域,每次他都会严肃地叮嘱我,让我竖起耳朵睁大眼睛提高警惕。

回过头来,说说我自己的看法。

我认为作为家长,听到孩子在表述这类内容时,可能会问孩子几个问题:

1、老师提到“国外乱”,是指除了中国以外的国家都很乱,还是特指“美国”?

2、老师是否出过国?是否自己到过美国?有美国的生活经验?

3、如果答案是“否”,那么没有经历过,只是听闻,其结论是否具备参考性?即便新闻事实证据确凿,那么单独的新闻事件罗列在一起是否能概率整个美国?是否能进一步得出诸如“美国乱”的结论?

同理,如果外国小朋友在听闻美国老师将中国的负面社会新闻罗列后,得出类似“中国乱”的结论,你是否愿意接受这种结论推导的过程?如果不接受,你会怎样去反驳外国人的观点?

4、如果答案是“是”,老师得出的“国内的人去了美国会成为废人”这一结论显然就不合理,毕竟老师并没有成为废人,还当了你的老师不是吗?

至于老师如果亲眼目睹过枪击、上街被人打,那可以理解ta的恐惧和对外的表达,但同样我们也需要去调研更多在美国生活的中国人的观点和看法。

因为一个人拥有对某些事物不愉快的经历时,大脑往往只会选择看到糟糕的一面。就好比如果你对一个人的第一印象很差,而差完全来自于他人对ta的负面评价,那么即便ta身上有许多闪光点,你都会选择忽律和无视,这就是刻板印象的由来。

如果你想拥有更全面的视角,那么不妨去多做采访和调查,老师的经历你可以作为一个样本参考,但你也该去看看其他生活在国外的华人的态度和观点,更有助于你全面了解“美国”。

最后,你即将要出国,我明白你在接受了老师对于美国大量的负面描述后,内心也会对美国产生相应的负面评价和抵触,但别人的结论有时候并不能拿来直接当作自己的观点,这是一种偷懒和捷径,而当你生产出了二手结论,你认为它严谨吗?有说服力吗?站得住脚吗?

因此无论如何,我都希望你能够带着现有的他人结论,保留部分观点,与此同时去美国亲自验证和感受,而你所掌握的批判性思考力会远比不假思索张口就来的人要强大的多,我想你也不希望未来因为冒然跟风下结论而失去对真相追究到底的能力。

另外,即便美国很危险,但我认为适度引入危险可以帮助你更好的成长,磨练你对环境的观察能力并加强自我保护意识。如果太过于安逸,那么你会在很年轻的时候就欣然接受这种舒适,从而固步自封。书本智慧固然重要,可是街头智慧同样重要。

有时候在过于安全的环境里成长生活未必就真的是绝对的好事,街头智慧的习得往往来自于危险,而恐惧却会阻碍你做很多事,当然你也可以选择保守与安全,毕竟人生的掌握权在于你,而不是我。

最后,不同文化、环境下成长的人,看问题的视角真的会截然不同的,我始终认为无论是孩子还是家长,多接触不一样文化背景的人对于打开自己原本的视角和思维会有很大的帮助。

生活中充斥着大量观点和看法,但问题是你该怎么去判断与你相同、相斥的观点?如果作为成年人,不假思索选择接受他人的观点,那么又该怎么去引导你身边的人、你的孩子去做更深层次的思考呢?

虽然我和Ai经常会有观点上的摩擦,但我们很少会就对方的观点完全赞同或者全盘否定,基本都会在对方观点上进行补充,而补充可以是「叠加」,也可以是「反驳」,这种对话的过程恰恰帮助彼此更深地去思考许多事。

事后,我们的讨论在他一句油腻的话中画上了圆满的句号:

Latin America is dangerous.

The only dangerous thing is that you fall in love with me.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐