理解證明

CKB,班味重

第一次見到桂子、Hanssen、舟舟是二月底他們以及白魚一行人來南塘,據說是來調研在南塘做黑客松的事情。

26號晚上,在地的年輕人一起參與鄉建DAO的學習會,會議中間白魚有發言,而他正在來往南塘的火車上。我不怎麼認可“白糖”組合的發言,也一直對她們對於南塘的鄉建實習生項目、以及DAO的探索的評價不以為然。不忿地說,南塘做的不好,但批評的質量可以更高。

大概第二天,CKB團隊的朋友們到了。印象中,無處不是CKB團隊的工位:舟舟Hanssen桂子在院子中間的平臺上聚精會神用電腦;舟舟和桂子在硯仁新組裝的畫室裡用電腦;白魚在院子裡盪來盪去,皺著眉頭,對著手機說什麼,一看就是在開網絡會議。

一天晚上,回合作社的路上,看見白魚一行人走過來,我提前繞到一旁,聽到他們正投入地討論技術相關的事情,和我並不是一個世界。DT說:CKB的人和SeeDAO的人很不一樣,CKB的人班味很重。

記得那天在畫室裡,舟舟和桂子突然進來,笑著問這裡可以使用嗎?我們回說沒問題。我正悄悄離開時,他們熱情地打招呼說,再見。

”Rock Web5 南塘 Code Camp“,我在字節元的公眾號上得知這個活動定下來了。再有交集是在3月七八號”老戴的小院“——三月中旬Code Camp的黑客小屋。那天下午在微信上感到方姐在發愁,問麥田得知她在”老戴的小院“。到了之後,看見方姐楊姨傑傑在院子裡打掃,方姐看起來很疲憊,說不知道該怎麼收拾。我不想幫忙,想到的另一個辦法是不收拾。於是讓Ayf把我拉到工作群裡,和CKB工作人員們說了這邊的困難。馬上得到桂子回覆,並且表示可以線上溝通一下。那時差不多是下午四點,會議時間定在當天下午六點。會議很順暢,老戴的小屋保留了黑客屋的身份。末尾,大家提議下週再找一個時間對一下。緊接著快七點,舟舟在群裡要大家的郵箱地址,把下週的會議推送給我們。

划水(黑客松3.16-3.19)

再次見面是3.16號,黑客松報道日,那天包括JiangQan、Crow、Crocs、餘星等都加入了這場活動。

我早早鼓動方姐麥田和我組隊去參與這個比賽,因為心裡一直想著她們可以自己寫代碼,去實現她們自己心中的想法。想想,方姐麥田去打黑客松,做與南塘相關的應用,還有比這更酷的事嗎?

若松也加入了我們,我倆共同的動機之一是眼饞完賽獎中的硬件錢包,因為我們都沒有(是的就是這麼沒出息)。

3.16號下午五點,大家去露營,那是一片漂亮開闊的空地,小孩們撒歡。有人坐在帳篷下的長桌旁。我有些冷淡也有些冷,想自己一個人待著用電腦。新開了一個 Cursor 會員,剛開始試著用 AI 編程。

在室內的角落坐著,不時看見面熟的同伴。天色漸黑,麥田發消息問,怎麼不出來。行天也熱心招呼我:“先吃些東西再回來”。吃飯的時候,夏夏在旁邊逗我,我知道有人在關心。

吃東西,對遞來的玉米粒烤串笨拙地說謝謝。感受自己的呼吸,嘗試專注,尋找自己的位置。

篝火,煙花,自我介紹,賣力帶動大家一起玩的舟舟和小六。曲終人散後行天幫忙把物料帶回合作社,而Hanssen、舟舟、桂子、一休哥還要留下來開會。

17號早上開始正式議程:分享、討論、分享、討論,關於大家感興趣的問題,關於CKB的技術,關於Web5的理念、關於黑客松的項目。我開始聽舟舟、白魚、David、Hanssen、Retric、一休的分享,和他們有更多零碎的交流,慢慢熟悉起來。

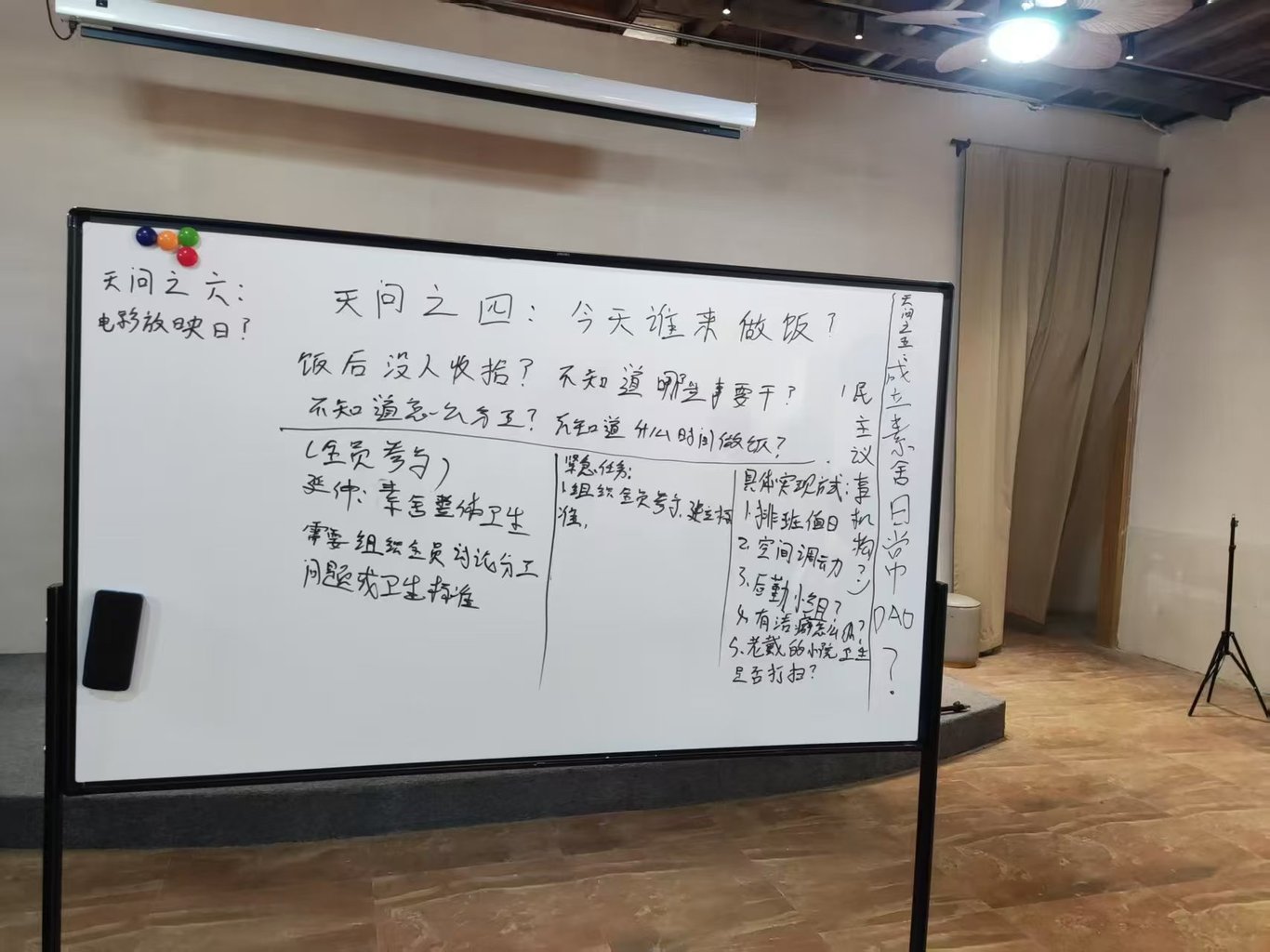

17、18號的晚上我都在茶室裡,沒有參與黑客松活動的議程。一次是“天問”;另一次是標哥和大家“同步實習生項目與合作社工作等信息”。

19號,若松決定退賽,想要思考合作社的一些事情;我試著讓硯仁參加比賽。

暫停

關於應用,我曾有一個想法如下:

“鏈上影展”的可能性

1. 南塘在地有一些朋友喜歡拍照,照片中有故事。

2. 他們整理和挑選自己的照片,把它們變成作品。

3. 我們用代碼製作一個展示網站,為在地的這些作者提供舉辦鏈上影展的工具,並在區塊鏈中永久保存自己的作品。

4. 這不是一個普通的上傳照片分享照片的網頁應用,而是人們挑選自己在日常生活中的創作且有意識地將它們組成攝影集。因此每個作者在一定時間裡所能夠舉辦的攝影展覽應該是有限的。

5. 可以有線下的攝影展。作者可以為線上的觀展者發放線下攝影展的入場券(NFT)。

進入這個應用需要做十分鐘正念練習。

我看重裡面的兩點:通過用另一種形式呈現出日常生活中創造的美,讓人們意識到自己是作者;暫停——我希望“用戶”是平靜的,也希望作者是剋制的。

在後面的“理解證明”中,暫停也是核心的想法。

但這個想法對我來說從技術上要實現太過困難了,從邏輯上也有一些沒想通的地方:一個精心設計的網站界面(如何讓它有足夠的形式,承載作者的表達,同時又不氾濫?);希望它能是PWA,在各種設備上都能得到良好展示;它和其它相冊類應用又有什麼區別?

好的技術

這樣想到19號,這天晚上要進行中期分享,所以要確定各自的想法了。就這樣我想到理解證明這個想法。之前為Uncommons社區的“綠藥丸”播客共學寫過一篇文章《激進區塊鏈》,那期播客中兩位對話者的溝通方式讓我印象深刻:

此外,對於這篇文章,我感受最深的是兩人對話的方式,很有趣。比如,Owocki 在回應 Josh 的話時,首先會複述 Josh 的觀點,並問道:“你覺得這和你所說的一致嗎?”然後再開始表達。有一天我想到,這真是一個超級簡單又有效的 Protocol of Dialogue!想象一下,如果我們的對話陷入了情緒,這是一個很好的檢驗辦法,讓人暫停對話,先冷靜下來。把這個想法發到了 Uncommons 的群組中,K 給了一個更好的名字:Proof of Understanding(理解證明)。

再回到這個想法,我很快整理出其中的邏輯,而且心裡小小得意,因為這裡的協議簡單有效:用自己的話去複述對方的表達,並向對方確認是否理解得當。像費曼說的:“如果我們無法把一個理論簡化為大學一年級的學生能理解的程度,我們就不算理解這個理論”。就像每次洗手要在二十秒以上,只要這樣做就可以預防病毒傳播。

接著往下想,“技術”,“協議”,“程序”,“理性”這幾個詞,對我來說彼此的語境多有重疊。什麼是技術呢?洗手洗二十秒以上是一種技術,區塊鏈也是一種技術,兩者都基於邏輯和規則,都產生自人類的理性。

源自人類理性,技術帶來最小的秩序,以促進人類整體的繁榮。我沒有能力去系統探討“理性化”(也許最著名的是韋伯所說理性的鐵籠)的概念,就從最簡單的意義上理解它——關注理性、邏輯、效率的思維方式,並以此延伸出的社會制度以及物理性結構。我也是這樣去簡單地理解“技術”。

當然我知道“技術”也是迷人的,神秘的,就像花草樹木都是神秘的一樣,就像我不相信Vitalik僅僅是為了讓世界更可信中立而參與區塊鏈——他真的喜歡這些東西。即使經常被人嘲諷關注長壽,在一次採訪中他說,即使能夠永生,也還是做現在正在做的事情,只是也許做的時間更長。

但對我來說,先將“技術”限定在與“理性”概念相似的語境下,讓我感覺自由而不是失控。接下來,我們可以說:

洗手是一種技術,它的規則可以很簡單(洗手二十秒以上)。我們可以加上一些規則:在洗手時唱兩遍《生日快樂歌》,會讓這個過程更容易。

這是好的技術,它讓人們的生活更容易,感到自由。

同樣的,官僚科層制是實現人類整體協調所必須的技術,但我們可以將它限定在最小的程度,以及讓“無趣”和非人性的部分儘量少。比如,是否可以讓維基解密成為官僚機構技術的一部分?

我還記得以太坊牧貓的官網曾有這樣一句話:我們的目標是為混亂帶去最小程度的秩序,讓以太坊前行(Our aim is to bring the minimum amount of order that chaos needs to move Ethereum forward)。

落水狗和救生員們(黑客松3.20-3.21)

19號下午的時候我決定用“理解證明”這個點子,寫下了它的邏輯。晚上分享的時候收到大家的很多鼓勵,以及在用例上的很多建議。總是問“我會啥”?但方姐還是和我一起參加,說要支持我,儘管當時她有些意興闌珊。

20和21號是兩天的全天開發。20號早上,我在確定自己的開發目標,舟舟過來也給我提了一些建議,於是很快放棄了做一個DAO工具的想法(Metaforo不支持DOB投票),然後想試著自己去做一個用Nostr去發送消息的應用。

一休哥、Grace、Hanssen也在微信上表示可以去找她們,但恰好那一天她們比較忙,我在四人間門口發現大家在開會,於是不好意思進去。20號晚上,一休哥來問我的進度,給了自己的建議。他坐在一旁,等我和Grok較勁,能感覺到他在等我隨時問問題。要回合作社休息的時候碰見Grace,她說期待能把想法落地,讓我第二天在小院裡開發,這樣好找到我提供幫助。

20號的時候我知道方姐不能參與後面的黑客鬆了,我還不知道該怎麼處理。硯仁的狀態也不好,於是到麥田家去住。離開老戴小院時,我帶了一些泡麵和咖啡粉,想著也許晚上不要睡覺了,麥田開玩笑說,也去他家吧。

回到合作社,三點多的時候睡下了。當時我決定用Firebase做後端的數據庫。因為用Nostr總是連接失敗,於是在理解證明完成後,用戶可以選擇用CKB地址鑄造最後的DOB。我並不知道具體是哪裡的問題,只知道當時行不通。

第二天早上一早擠在anti-hero小組的工位上和AI努力溝通,一邊和偏偏互損,行天像老母親一樣,一邊對我們的口無遮攔無語,一邊滿目慈祥且無助地鼓勵我。中間去神經二狗小組那邊,請他們評估下我的想法,eric小六和文倩傾聽,一邊也鼓勵我。古憶姐有時候過來,看見我的時候半真半假地說,跳跳你太厲害了。我就惡意地揣測為她在得瑟,於是說,等著,下次一定會幹掉你們的(古憶姐餘星和David一起在做“共識星圖”項目)。

一休哥想讓Hanssen幫我,但我總有些不好意思,也覺得自己應該先試試,有問題的時候再去找她。21號下午,一休哥說去找Hanssen讓她看看。我說門關著的,女生房間不好進。

他拉著我去,說你這樣就有點拖延了。而門口聽到精神小夥兒舟舟的聲音,Hanssen正在看代碼,於是帶著電腦一起到小院走廊看我的東西。當時我已經用Firebase做了個前端,但好像又遇到了自己解決不了的報錯。Hanssen看著我的代碼,一邊說,“真高級”。掏出手機,手機側面優雅地彈出一支手寫筆,屏幕變成畫布,Hanssen開始幫我梳理項目的核心想法。然後她試著用AI去實現這個邏輯。AI一頓輸出,Hanssen端詳編輯器裡的代碼,慢悠悠地說,感覺在看一坨大便。重點是,她用的是Nostr協議而不是一個後端數據庫,而結果是Nostr可行!我意識到也許問題在於中繼器的連接,但並沒有精力去深究。Vivian過來,喂Hanssen吃水果,此刻的我無心吃狗糧,於是接著回去弄。

到了晚上,我的目標已經從幹掉“共識星圖”到完賽,只能期待下一次再幹掉他們。“理解證明”對話模式的邏輯一直做不好,有一種拆東牆補西牆的感覺。素舍的夥伴們也在問題中掙扎:疑惑、生氣、無力、失望。和朋友走在回合作社的路上,離別的氣氛很重很重,一對新情侶從對面走過來,我們開彼此得玩笑,問題和疲憊被她們的開懷攪得讓人眩暈。

第二天早上繼續,幸運地做出了小樣,擔心現場演示會出問題,於是提前錄了視頻。這時候大家已經在進行Demo演示,我又一次放鴿子了,也又一次得到幫助:大家把我放在了最後一組,於是要到下午才輪到我演示。

我還沒有和方姐聯繫,硯仁也要回家一趟,但腦袋已經容不下太多東西,只顧得上和AI較勁。錄好視頻的一刻鬆了口氣,至少能完賽了,目標達成。

理想豐滿

理解證明模式下,我想象了兩種情境:

在日常的線上對話中,有時會開始失控,我們會忽視對方的表達,很急切地想要說出自己的想法。這種情境往往會讓對話越來越緊張、封閉、和具有防禦性。但我們並不想傷害彼此,過後也許會後悔。

在DAO中對提案進行投票,日常生活中籤訂契約等情境下,我們對參與者的假設是ta是完全理性的、對自己的決定負責。但實際上並不是:參與者也許對提案有疑問,或者因為提案太過冗長而沒有閱讀完。但ta仍然會投票或者在合約上簽名。

我使用了兩種對話技術:

提問和複述是兩種普通的對話技巧,前者最出名的例子是“蘇格拉底提問”(儘管它與普通的提問也相區分);後者有費曼的名言:“如果我們無法把一個理論簡化為大學一年級的學生能理解的程度,我們就不理解這個理論”。

方案改了又改,最後從這個情境以及這兩個對話技術出發,我做了一個基於Nostr協議的對話應用(完成度也比較低)。它有兩種通信模式:自由對話,以及“理解證明”。自由對話就像是微信中的自然對話,理解證明則基於這兩個直接但很難做到的常識——提問和複述——來為我們的對話加上一些限制和形式,以幫助我們度過那些難以保持理性但是又需要理性的時刻。

現實骨感,But Ok. Just, Take it Easy

在公開的報名時期,我就拉著方姐麥田若松一起報了名。當時沒想太多,因為一直想能和方姐麥田一起學代碼和打黑客松,儘管方姐一直說自己啥都不會,我還是相信能學。就是迷之自信,告訴他們——“光腳的不怕穿鞋的”,最差是沒法完賽,但至少咱能學代碼。

因此本來就做了自己一個人去開發的準備。只是這期間同伴們的掙扎糾結和情緒爆發,我不知所措卻又無暇顧及。

多數時候我沒有做到“Just for fun”,而是失去了焦點,像無頭蒼蠅一樣去摸索。越急越亂。儘管自己一直在斷斷續續地學習編程,但這是第一個項目。我也是在和Cursor的反覆較量中理解一些常識:

寫好了代碼,但在後面增加其它功能時,AI agent 把之前寫好的破壞了,所以我意識到版本控制是重要的,意識到模塊化的開發是好的。在和AI溝通的過程裡,逐漸調試自己的提問用語,細緻、一個問題一個問題地提,慢慢形成了自己的工作流。

這些感受都是不斷往南牆上撞出來的,有太多可以放慢的地方、咀嚼的地方,for fun 的地方。但也許被壓縮在這兩天裡的體驗也是難得的,有趣的。

如果再來一次,也許我會更放鬆一些,我想自己能夠慢一些,甚至根本不需要完賽,因為目標本來就是學代碼。我也不喜歡那種失控的感受。幸運的是,運氣和同伴讓這個過程變得更好。

我已經報名了自己的第二場黑客松,也想參加在華強北的Code Camp, 所以我大概是喜歡這項活動。

“語言是誤解的源頭”

第一天晚上的營地,在煙花和火堆中,我還沒有心理空間去感受和感謝大家的善意。

對我來說這些是慢慢的:合作社到素社的小路上的路標、刀旗、院子裡的海報、等等物料將這裡營造成黑客松的氛圍;在介紹在地環境時,看到工作組為在地的環境做了地圖,包括合作社、小院、素舍中各處空間的位置,每個小組的工位、WiFi等等,很多細節;在每次的會議末尾,會有組織者不厭其煩提醒參與者下次活動的開始時間、吃飯的地方、可以休息的地方;還聽到桂子還提醒到,素舍茶室是實習生們工作的地方,請大家不要打擾到實習生們的正常生活;而demo day的最後一休哥說,希望下次能更好地服務大家。

這些細節都能觸動我,也是在這些觸動中我們逐漸建立起來一些連結和信任。

老戴小院裡忙前忙後的實習生們、楊姨、黨阿姨、方姐,一如既往,她們做了大量工作,這一次我連碗都不用洗。看見黨阿姨和楊姨時,她們會鼓勵我好好打比賽。

在這裡最豐富是人的關係。語言在很多時候都蒼白無力,很多很多的互動,都在建立或者切割聯繫,千絲萬縷,無法建模。有些互動像刀子一樣,深深淺淺在人身上劃拉。待久了每個人身上都多少有疤痕。但哪裡又不是呢?在學校裡,在公司,幸運也不幸的是,沒有這樣充滿張力的關係,不允許我們在這樣的關係裡受傷,也不允許我們在這樣的關係裡成長。

關於我試著做的這個應用“理解證明“,我的假設是人與人的理解並不可能,最諷刺的證據可能是這幾天的黑客松伴隨著在地朋友們情緒的集中爆發。如果不能理解,我們至少可以選擇離開。

這個應用的完成度比較低,最終的小樣我感覺也比較無聊。

開發過程中我想讓這個應用更加像一個故事,或者說一個關於兩個人的關係的寓言,關於彼此理解的難以實現:

看,你我居住在一個地下的洞穴,洞口向著陽光,陽光可以照亮整個洞穴;我們的四肢和脖子都被鎖鏈固定不得動彈,連來回轉頭都不可以,只能看到正對面,只能看到自己的影子。 此刻,看到光亮時,我們感到痛苦;光芒刺眼,現實不是熟悉的影子。 如果被迫正視光明,眼睛不可能不感到痛苦,這將使我們要轉過頭去,看到之前所能看見的影子,我們會認為這些影子更真實嗎?

這段內容改編自著名的”洞穴寓言“,我完全拿來主義地使用它,但不知道怎麼實現在應用中。我們每時每刻都可能成為囚徒,也可能成為自由人。在那些囚徒化的時刻,只能看到牆上的影子。而愛上牆面的影子是容易的,自由則需要努力,紀律,和練習。

也許可以從發問開始,從複述開始,這樣的技術可以幫助我們幫助我們度過那些無能為力地把自己囚徒化的時刻,用代碼的硬度支持我們想要去理解對方的願望,看到和平的可能性。因此我也希望這個工具是比較無聊的——更好的溝通是一種創造,我們更需要那些天馬行空的交流。我想做的是在那些失控的時刻,有一些工具去限制我們(包括正念練習),以避免傷害我們的同伴。

21號晚上,麥田發給我一段話:

“我該怎麼做呢?”小王子問。 ”你要非常有耐心。”狐狸說,”首先,你要坐得離我稍遠一點,就像這樣,坐在草地上。我會偷偷地看你,你不要說話。語言是誤解的源頭。但是,你每天都可以坐得離我更近一點......“

在《小王子》的開頭,作者寫道——”請孩子們原諒,我把這本書給了一位大人“。

最後

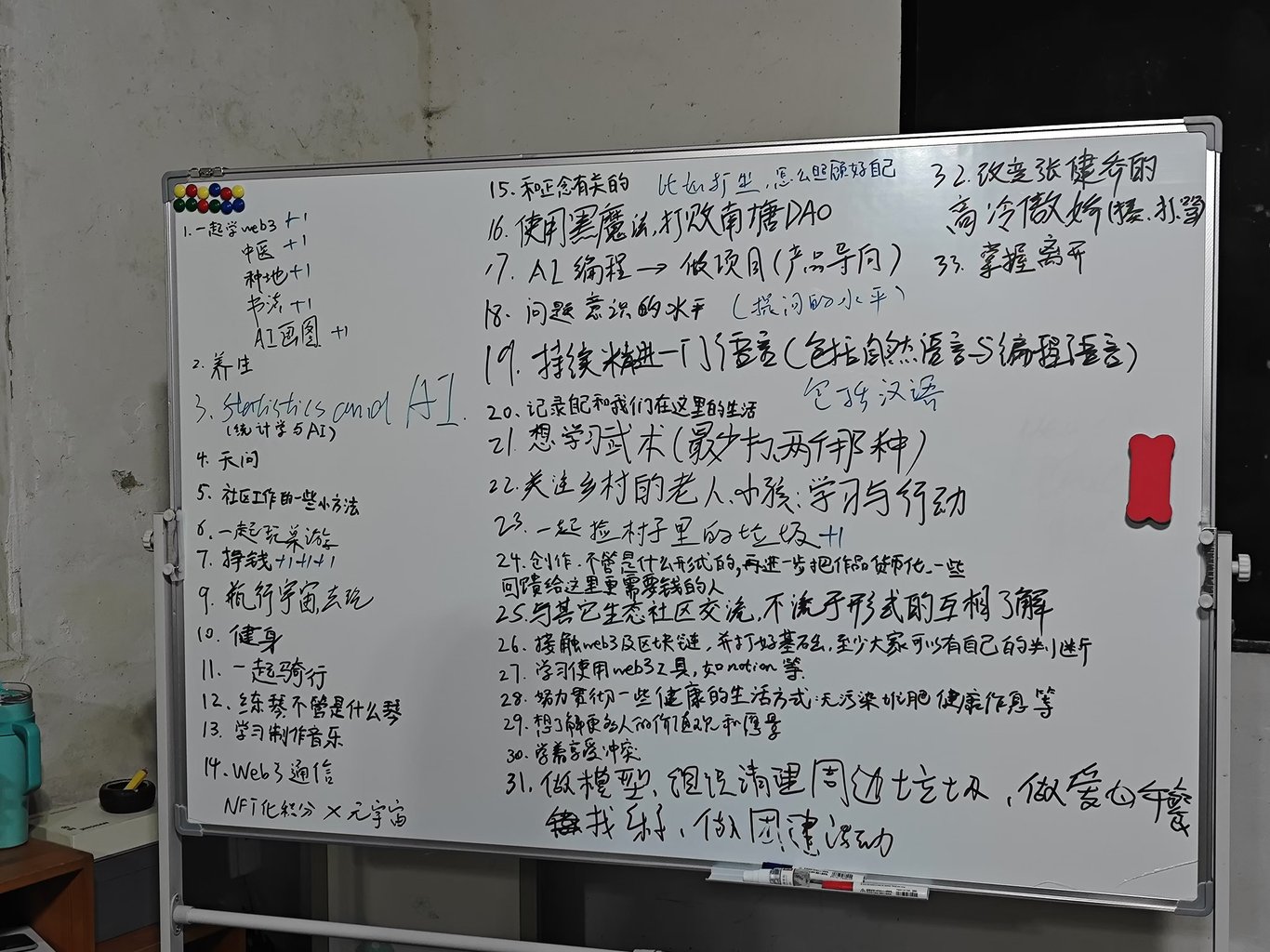

我現在的狀態是,生活是一個又一個的開始,就像每個人的生活都是如此:文倩白魚去下一個村子;黑客松結束後第二天給舟舟發消息,他已開始辦公,表示情緒穩定。在南塘我想參與糖豆樂隊、天問、看電影、寫作小組……若松說,保衛家園。

我們還會再見嗎?無論如何,謝謝每個人的善意。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!