Mark O'Neill 新書談歐洲人在早期香港貢獻與遺緒

香港是銀行、金融和商業重鎮,幾個世紀以來一直是世界轉口港,也是通往中國的大門。自1841年開埠以來,這個鄰近地區的發展歷久不衰。香港素為國際性的地域,各國歐洲人均在此定居,人數比起 1997 年前管治香港的英國人還要多。

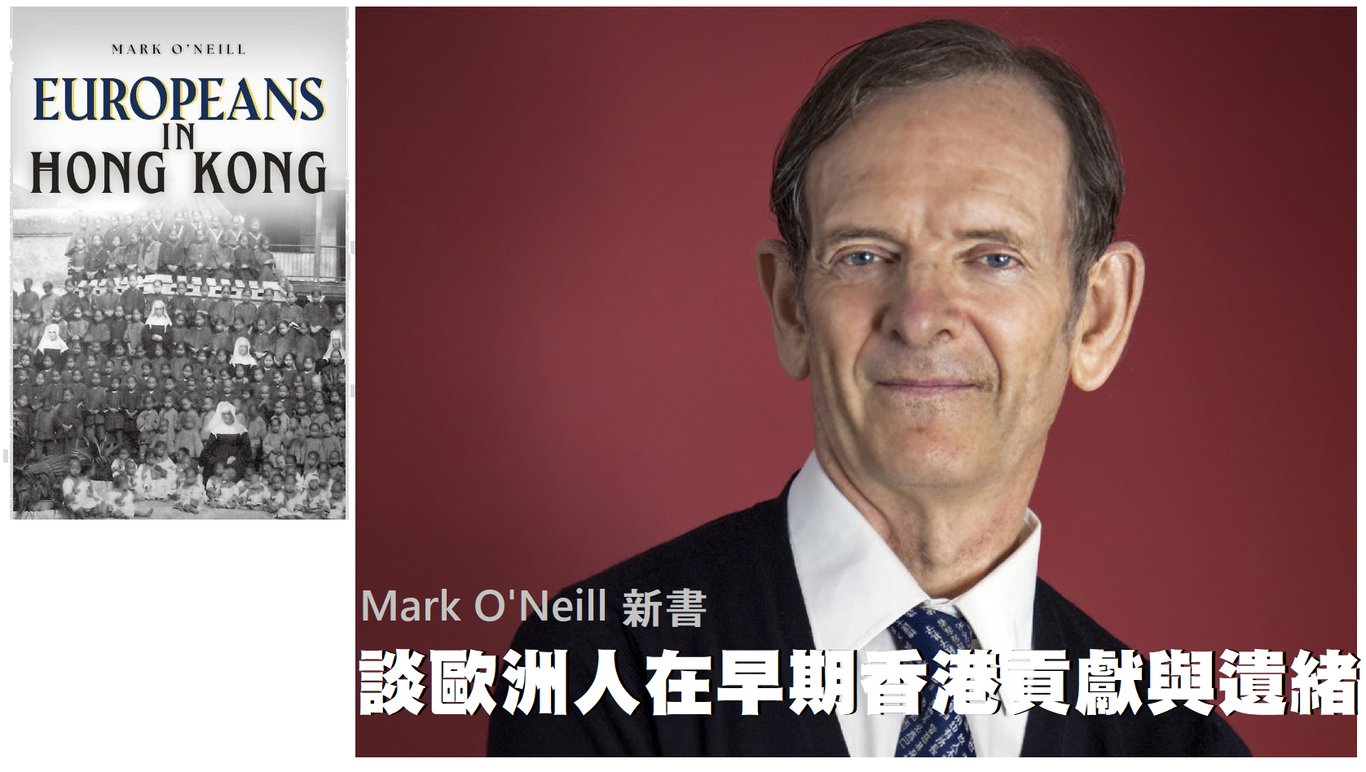

自 1970 年代末期起,英國作家兼記者 Mark O'Neill 一直在香港居住,他現在寫了《歐洲人在香港》一書,其中專撥一章講述葡人歷史。

在另一本剛上架的書中,作者向本報坦言,他最初想寫的是愛爾蘭人在香港的歷史,因為愛爾蘭人對香港的貢獻「極大」。這部作品最終沒有出版,因此萌生了擴寫此作的想法。

他坦言:「我選擇了貢獻最大的人物,尤其是宗教層面的人物,或是教師、作家、商界的偉大人物,以及那些遺緒(legacy)至今仍不滅的人物。」

O'Neill指出,歐洲人在港的最大貢獻是在教育領域,但不僅如此:「貢獻最持久的是學校、大學、醫院、老人院、社會福利機構和一些公司。雖然這些機構現在主要由香港人經營,但它們都是由歐洲人創立和培育的。」

O'Neill解釋,此書封面上描繪著與法國人遺緒有關的、最令人留下印象的故事。「十九世紀,法國修女收養了數以萬計被遺棄的華人女童,給了她們美好的生活。如果沒有她們,這些女孩可能已經死去,或者成為童工、家傭或妓女。」

另一個家

被問及此書會為大眾帶來什麼新看法時,Mark O'Neill 明白讀者現在「熟悉英國人在香港的歷史,但不熟悉歐洲人在港的歷史」。

因此,作者希望「這本書能幫助他們了解自己的歷史,尤其是他們的貢獻」。

概括而言,「在[香港開埠的]最初幾十年中,歐洲人主要是商人和傳教士,包括天主教徒和新教徒」。之後,該地區「成長為亞洲主要城市,從 1950 年代起,社區不斷擴大」。「今天,我們有建築師、工程師、音樂家、教師、餐廳老闆、醫生、律師、藝術專家和各行各業的人」。

《歐洲人在香港》引言提到,另一些傑出人物有︰匈牙利耶穌會教士勞達一神父(László Ladány),被視為「三十年來世界上最偉大的中國觀察家」,還有聶安達(Anders Nelsson),「瑞典歌手,長居香港,為港人所熟知」。

「大多數人認為香港是在英治 150 年間由華人建造的,這並不完全正確。讀者會發現,此城許多學校、醫院、福利機構、建築物和企業都是由來自歐洲(在此定義為「加來以東」)的人創立和經營的。許多人成年後都繼續定居,只有在戰爭或疾病迫使他們返回「祖家」時才會離開。

Mark O'Neill也描述,香港的墳場有這種存在的痕跡,因為「這裡的歐洲人愛這座城市及其人民,多於祖家」。1949年中華人民共和國成立後,歐洲人在香港的存在增加了,因為「新中國政府對外國人閉門不納,只有少數來自其他社會主義國家的人除外」。因此,「許多歐洲人希望留在中國和華人世界,便從中國大陸移居香港」。

澳門遺緒

第四章完全獻給香港的葡人和澳門人社區,他們多年來被視為「社會棟樑」。「150年來,葡人是香港最大的非華人社群,僅次於英國人」,書中介紹了五位人物,並描述了該社群聚會的兩個社交俱樂部。

書中所提及的人物包括於 1927 至 1937 年間出任立法局議員的首位葡人布力架(José Pedro Braga)、於 1967 至 1985 年間出任行政局議員的羅保爵士(Roger Lobo),以及於 1973 至 1981 年間出任市政局首任主席的沙利士(Arnaldo de Oliveira Sales)。

「葡人在政府、銀行、自由業和企業中,角色都舉足輕重。他們世世代代在此生活。大多數外籍人士只在獲派任期內居港,退休後便離開,返回英國或其他歐洲國家。另一方面,葡人有自己的學校、教堂、社交和體育俱樂部,還有自己的語言。」

關於這個社群的起源,它被描述為 「混血兒」,即澳門土生葡人(macaenses),但也有葡人和亞洲人的血統。「他們的歷史可以追溯到數百年前,葡萄牙早期的貿易和探險時期。十六世紀,葡萄牙在果阿、馬六甲、澳門和長崎建立了貿易站和傳道會。葡萄牙殖民者與當地婦女結婚,形成了植根於印度、馬來西亞、中國和日本的混血兒。1639 年,日本幕府採取鎖國,驅逐所有外國人(譯註︰不確,日本驅逐西、葡人士,但荷蘭人是准予居住和與日貿易的),並將日本與世界其他地方隔離。

澳門與這個族群有著密切的關係,16 世紀中葉,荷蘭人封鎖果阿並征服馬六甲後,澳門成為 「葡萄牙在東亞的基地」。

他說:「澳門土生人開始形成一個有凝聚力的社群,他們與葡人有聯繫,信奉天主教,有共同的語言和飲食,並認為自己有別於殖民地時期的葡人和鄰近的中國人。他解釋說:「他們是澳門唯一會說葡萄牙語和廣東話的人,這使他們成為政府和商業順利運作的重要中間人。」

事實上,「香港開埠摧毀了澳門的經濟」,這意味著許多澳門人開始遷往經濟更活躍的地區。畢竟,「距離僅 66 公里的地方[香港]是華南最好的深水港,受到世界上最大帝國的法律、行政和軍事保護」。

記者︰Andreia Sofia Silva

譯︰@hktranslate (部分內容經Grok潤飾)