罪的“污名”

“中国人虽然想了各种苟活的温柔乡,可惜终于没有实现。但我却替他们实现了,你们大概知道的罢,就是北京的第一监狱。

这监狱在宣武门外的空地里,不怕邻家的火灾;每日两餐,不虑冻馁......构造坚固,不会倒塌......强盗是决不会来抢的。住在里面,何等安全,真是“千金之子,坐不垂堂”了。但缺少的就有一件事:自由。--《北京通讯》鲁迅 ”

鲁迅把第一监狱视作没有自由的地方,王学泰说实际上这也是最没有尊严的地方。有独立人格或向往个人尊严的人坐监狱是最痛苦的。

“罪犯”

历史上蹲过监狱的名人有很多,尤其是在特殊的时期。王学泰就是其中之一。

1976年7月,在被关押一年多后,北京市中级法院以“反革命罪”判处王有期徒刑十三年。而所谓的“反革命罪”,其实就是王爱读奇书(《推背图》),当时又值“意识形态领域阶级斗争”的风口,于是公安局顺藤摸瓜,把当时传阅此书的人通通逮了进去。好在只关押三年,王学泰在1978年被平反释放。

三年里他遇到形形色色的囚犯,有早年以不孝,晚年以不慈进了同一间监狱的猥琐老头,有叛逆无知的少年,但更多还是莫名其妙被打进监狱的人们。

有疑惑“俺们山东人都说孔子是圣人,怎么成林彪一伙的了”,在“批林批孔”运动中被斗,又自恃根正苗红、宁死不从的老张;有双亲被批斗双亡,失心疯后街头游荡,因有碍观瞻,被捕入狱的“疯子”;还有出身贫农,当过八路,世道混乱信了天主,结果“教主圣母”被捕,也下了监狱的信徒老申。

“ 我想起庄子《逍遥游》中所说的 ‘决起而飞,抢榆枋而止 ’的 ‘蜩与学鸠 ’,感到在中国当个老百姓也都不容易,不知道什么时候会有不虞之灾降临。所谓 ‘闭门家中坐,祸从天上来 ’。--《监狱琐记》王学泰 ”

“监狱”更像是故事的集散地,也是一面反光镜。在这里,个体的酸甜苦辣、悲喜人生,无不折射出那个时代的荒诞布景。

有关时间

关于监狱和刑满释放人员的思考,有两句话常常在脑里回响 :“时间是怎么穿越人的,人又是怎么穿越时间的”,还有“上了船,隔了海洋,有时候空间和时间一样使人淡忘...十天一点也不算长,她喜欢这一段真空管的生活。”。我想,从时间的角度考虑坐牢应该十分有趣。

监狱,抛开规训与惩罚的功能不谈,这个场所本身就像一个大型装置艺术一样。

进去的人仿佛钻进一座枯井,那里十年如一日,时间停滞。他们对世界的印象停留在入狱前。刑满之后,他们空降到十年后的世界里,眼前图景的跳跃会否给人带来错乱和恍惚?

我不禁想象,恍若隔世是种什么感觉?跟同龄人的差距让他有什么感想?脱轨的人生怎么复原?又怎么跟过去和解,回归生活的轨道?除了回归社会的困窘,更生人士的心理困境同样不容小觑。

就像一篇书评写的:出狱后,原子化的个人被抛于茫茫生活海洋,困在自己创造的铁笼里,如果说以前的压力来自外部,现在的压力更源自于内部。“敏感的人一生都在越狱,因为他的心就是牢狱。”

当然,这些提问多少有些纸上谈兵,还有预设和想象的嫌疑。但它们至少给我提供了一个思考的方向。

去花市卖花

刑满出狱人员,又称“更生人”。港台好像比较常用“更生人”这个称号。同最近流行的肺炎命名逻辑类似,这样的命名或许能模糊掉过往对这群人的刻板印象。

年前去参加一个帮助更生人的社工机构组织的活动。在广州花市卖了两天花。此行多少有些功利的目的,当我见到摊位里面站着两小孩,还有一男一女,一股极大的失望从心里升起。我以貌取人了,这里没有我想象的更生人。

我失望,又觉得不能白来,开始发挥话痨的本领跟人攀谈。结果发现那位女士是跟场的社工,年纪上也大不了我多少。她告诉我这里确实没有更生人,但这供应的花倒确实是从更生人的花店运来的。

我怀疑是不是95后的小孩都特别容易自来熟。这人听说我对更生人感兴趣竟然拉过椅子来让我坐下,要跟我好好聊聊。我表面镇定,其实心里早就像中了彩票一样兴奋。

这个活动其实是“安置帮教项目”的内容之一。所谓“安置帮教项目”,是由广州市司法局购买服务,社工机构承接的,面向刑满释放人员的帮扶计划。更生人的花店就是项目扶持起来的。

听她介绍感觉这个项目“功德无量”,似乎确实能帮助到更生人:帮他们找工作,提供创业的指导和人财物的支持。截至2019年3月,广州市总共有十一个区,各司法局已建立了过渡性安置基地28个。

我问她怎么找到更生人,她说会提前到监狱对临释人员做讲座,给他们介绍这个项目。这样万一他们出来后走投无路,也不会求助无门。

为了核实她说的“提前介入”,我找到了社会工作服务中心负责人的公开发言。所谓服务的“向前延伸”是这样的:刑释前三个月,社工就要与服刑人员建立帮教关系,为他们做好出狱前的规划。出狱当天还要接送刑释人员。出狱后,社工还将针对他们的生活需求,提供紧密跟踪服务。

“帮教”

我唯一存疑的是,这样的项目为什么只面向广州户籍的刑释人员。而据她所知,广州也没有什么别的NGO做刑释人员的项目,基本都是政府购买服务的形式。

当时我想,扯到所谓官办NGO与草根NGO上,似乎偏离我们的“狱后人生”十万八千里远了,遂作罢。活动结束后,我边整理稿件边查资料,意外地发现,关于这个问题的一些推测在慢慢显现。

帮教对象仅限于广州籍刑释人员,估计与社工常提起的“政府购买服务”有关。我开始翻查“广东司法行政”的公众号,试图找到一些官方的解释。结果项目原委没找着,倒找到了一些别的蛛丝马迹。

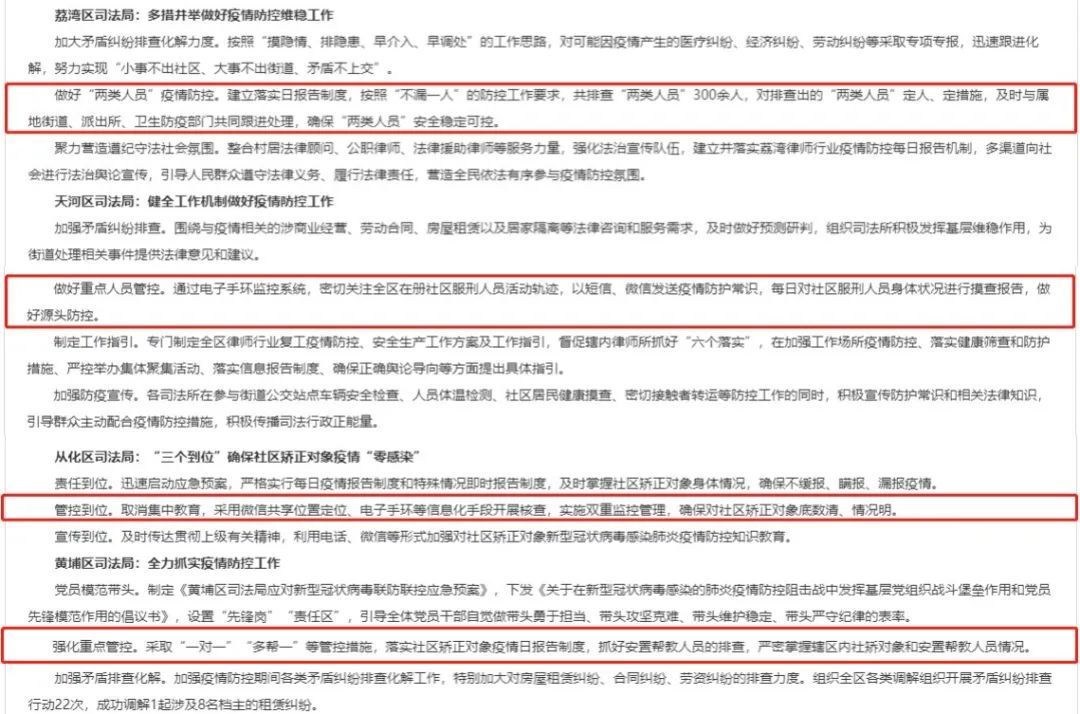

2020年2月,在新冠病毒肆虐下,广州4个区司法局要求强化重点管控,保证安置帮教人员安全稳定可控。

2019年8月,荔湾区司法局站前司法所探索纠纷多元化解模式,“对生活困难的人员,多方协调给予帮扶和救助,确保重点人员群体的安全稳定。目前在册的社区矫正对象和刑满释放人员均在管控之内,无脱管、漏管和严重影响社会稳定的治安和刑事案件发生。”

2008年,广州市司法局党委书记、局长卢铁峰在《法治论坛》上发表的《用心智构建特殊领域的社会和谐》一文中提到,“刑释解教人员既是困难群体, 又是高危群体, 不遗余力地做好刑释解教人员的安置帮教工作, 是提高和维护社会治安稳定系数的重要举措。”

不难看出,广州市府对刑释人员的态度是既帮,又防,而“安置帮扶”这么看来也跟怀柔政策类似。作为一个旁观者,让渡一部分权利换取一些别的帮助,我想似乎也无伤大雅?但“帮我是因为怕我”,想起来多少有点唏嘘。

“同情恰好有两种。一种同情怯懦感伤,实际是只是心灵的焦灼......这种同情根本不是对别人的痛苦抱有同感,而只是本能的予以抗拒,免得它触及自己的心灵。

另一种同情才算得上真正地同情。它毫无感伤的色彩,但富有积极地精神。这种同情对自己想要达到的目的十分清楚。它下定决心耐心的和别人一起经历一切磨难,直到力量耗尽,直到力竭也不歇息。--茨威格《心灵的焦灼》”

而关于为什么草根NGO少,他们面向刑释人员的项目更少,就这几两句话本身我无从查证。或许这个“伪问题”本身都摇摇欲坠,但我还是忍不住联想问题的答案。

从上述言论可以推断,政府对这类“敏感人群”的既往态度。而社会组织素来被视为辅助力量及挑战力量的集合体,能载舟,亦能覆舟。因此,也就不难理解为什么关于这群人的草根机构近乎没有,而是清一色的政府关联机构。

建构与解构

虽然唏嘘,但感慨过后仍然觉得“安置帮教”似乎是目前一个不错的选择。可是我不禁在想,或许有些天真。帮助这群人为什么要心存芥蒂,有所防备?

整个社会为“恶人”付出的代价、创伤我无意回顾,制度的设计自有它的逻辑和动机。我能够理解,但并不支持。

所谓“犯人”、“罪人”,只是人造出来的名头。“犯人”本是“凡人”,与芸芸众生无异。而这种被政治化的、被植入观念的区别好人坏人的判断标签,在人类文明的演化和传承中,变成人们不假思索的日常。再通过“找工作需提交‘无犯罪记录’”这样的规定将其制度化,结果,“罪人=坏人”变得理所当然。随之而来的隔离、歧视,无异于一个无形的监狱。

他们的“罪恶”常常被归纳成几个简练到空泛的四字词。一个好人的申诉都是合理,一个坏人的申诉都是狡辩,而判决书一下,坏人收监,案件结束。

没有人愿意探寻他真正的原委,或者社会结构性的困境。在一个追求速度的国度和时代,个人的命运似乎从来就该无条件地牺牲。

当然,悲情归悲情,罪恶归罪恶。每个人必须为自己的错误付出代价。只是这代价是不是超出他所需要承受的了呢?刑满之日那天到来,他就应该赎完了他该赎的罪。

鲁迅说不惮以最坏的恶意揣测别人,那我说不惮以最好的善意揣测别人又如何呢?

但其实谁也做不到完全的善。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!