561 思想的蝴蝶:自由是封锁不住的|郭玉闪

野兽按:继续因重读李静睿的《幸存者笔记:鼠疫里的异乡人》而引发的思绪,这篇来推介一下李静睿的先生萧瀚。李静睿回忆道:

2015年1月中旬,有“消息”说,郭玉闪会在3月回家,夏霖的案子也可能随之解决。我们见面的频率从一周两三次变为两三周一次。我们把沉默归咎于等待,以逃避若无其事照常生活的屈辱。大年三十那一天,大家在我家包饺子,十二点我煮了一锅汤圆,吃完也就散了。(注:2014年10月,郭玉闪被北京警方以“涉嫌寻衅滋事罪”刑拘,2015年1月被以“非法经营罪”正式逮捕,9月获取保候审,当时夏霖为其代理律师。)

想到多年前有一个大年三十,只有我俩和玉闪、阿潘(郭玉闪妻子潘海霞),我们聊到凌晨四点,萧瀚偷偷在他们枕头下放了压岁钱。那时候北京还没有限制外地车,阿潘开一辆深圳牌照的绿色 QQ,大年初一,他们走上空旷的五环,回到西二旗的家中。现在那辆 QQ 停在北边郊区一个杂草重生的院子里,它不被允许再次上路,这个城市无情地拒绝一切,而我们,在沉默中吞下了这些拒绝。

4月到了,北京的春天是沙尘暴、雾霾和白色玉兰花的混杂物,让我想不清楚爱憎。我买了许多新衣服,修改完一部关于爱情的长篇小说,但玉闪和夏霖并没有回家,我们没有得到更多消息。

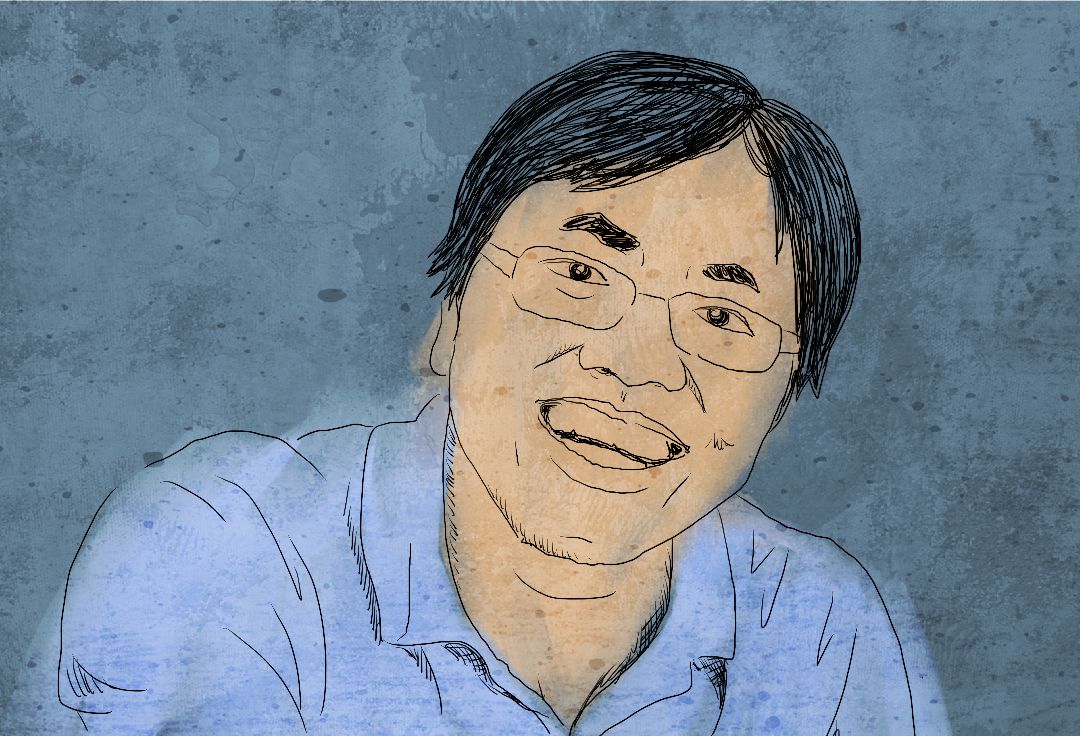

郭玉闪从公盟退出之后,专心主持传知行,这是一个专注于中国经济问题研究的 NGO。那个时候他还算一个能露脸的人,穿西装打领带上电视评论经济问题,他平日里是个确凿无疑的胖子,上屏幕后却显得瘦,一张大圆脸自有棱角,让不到85斤的我大感人生不公。阿潘把这些节目发给父母看,因为他们从来没搞清楚过女婿到底做什么工作。他已经时时被软禁在家中,我们就打老远的车过去看他,楼下停一辆破旧中巴,看见“他们”在如此寒冷的冬夜里也不敢打开车内空调(大概是费油不能报销),我既觉痛快,又觉怜悯。半夜三点我们出来,寒风卷出刀刃,车里有人警觉地下来,问:“郭老师没出来吧?”听说他们都是派出所的“外聘人员”,为一点微薄工资,整夜不能睡觉,玉闪真惨,他们却也是。

就像凯尔泰斯在《无命运的人生》中描写奥斯维辛居然也有幸福时光,我们的故事也偶尔夹杂着魔幻喜感。如果是被人“看住”却又允许外出,意味着进出有“他们”的专车接送,郭玉闪第一次来我们家里,正是因为恰好有专车。(美国副总统)拜登访华那个夏天,玉闪又被紧紧看住(天知道拜登访华和他有什么关系),一番争论之后,他和阿潘坐上专车,来后海和我们吃饭。开车的国保顺便带上老婆孩子,因为据说他们也很久没有机会一家人出来走走,晚风清凉,水生涟漪,对异议分子与秘密警察一视同仁,在湖边散步的时候,我们忍不住揣测,“他们”会走在哪一条路上。过了三个小时,大家各自享受完后海的夏夜,他们两个背景迥异的家庭,坐上同一辆车离开,先走平安大道,再上四环,最后进入八达岭高速,在我的想像中,这应该是某部库斯图里卡电影中的长镜头,而非我们实打实的人生。

郭玉闪,男,1977年生,福建莆田人,公共知识分子,北京大学政治经济学硕士毕业,传知行社会经济研究所创始人,理事,所长,《第一财经》特约评论员,原《新青年·权衡》杂志执行主编。主要研究领域为民生、公共政策方面的管制经济学分析,同时多年来一直倡导破除垄断的管制改革。目前参与传知行税收、出租车业、三峡工程等领域的研究。 作家余世存对他的描述是“一个热情似火的学者,做过沙龙、慈善、环保、维权、学术、翻译”。

郭玉闪在北大读书期间,恰逢“一塌糊涂BBS”如日中天,他成为公民生活版块的活跃网民,参与组织“草坪沙龙”,邀请崔卫平、王怡等学者和社会人士来到静园草坪,跟同学们座谈。

2003年,郭玉闪和许志永、王彦等人一起做海淀区人大选举推动,他们在很短时间内做了一个选民调查,调查选民对“用预选或分组预选产生正式候选人”的意见,在调查中,他们一共发放了1500份调查问卷,回收1433份,其中有效问卷1344份(无效问卷89份),同意预选的有1192份,占88.7%;不同意预选的有 152份,占11.3%。由调查结果可知,同意用预选方式产生正式候选人的占了选民的绝大多数(88.7%),可见预选是“较多数选民的意见”。因此,他们向北大燕园选举办公室建议,应当尊重民意,采用预选方式产生正式候选人,使选举更为公平合理,但他们的意见未被采纳,表示只能下届施行,基于对程序的不接受,郭玉闪、王彦以及陈玉明宣布退出选举。

郭玉闪自2004年起即开始关注出租车行业研究,是国内最早从经济学理论角度剖析出租车行业现状和症结,探讨国际经验和改革方向的经济学者之一。进入天则经济研究所后,在其硕士论文基础上,和时任《经济观察报》总编助理的中国著名调查报道记者王克勤一起,进一步对出租车行业进行广泛的调查和研究,并于2004年发表研究报告《管制成本与社会公正》。其调研和报告的目标,是以出租车行业为突破口,研究国内行政垄断行业问题,推动行政垄断改革和市场体系的确立。

2004年,郭玉闪与许志永、滕彪建立NGO“公盟”,主要做法律援助工作,内容为法律研究、个案援助和公民参与。2009年公盟税案事发,公盟出纳庄璐女士无辜被拘二十多日,许志永数次公开发言称此案罪在庄璐,令庄璐承受巨大精神压力的同时也蒙受着多方责难,郭玉闪撰文《关于公盟税案所涉庄璐责任的事实与意见》为庄女士打抱不平,遂退出公盟。2011年1月,郭玉闪在《传知行学术通讯》上发表《公民社会该如何行动?——对许志永调查报告的简单诊断》一文,对钱云会案中许志永关于钱云会死亡事件的调查报告做详尽分析与诊断,阐述了公民社会在公共事件中应有之立场。

2007年3月,郭玉闪创立了智库型NGO传知行社会经济研究所,该所目前是中国大陆最好的民间智库,自创立以来在民生方面的研究即卓有声誉,曾在2010年获得过坦普尔顿自由奖(Templeton Freedom Prize)。传知行法人名称为“北京传知行社会经济咨询有限公司”,英文名称为The Transition Institute(简称为TI)。公司内设传知行社会经济研究所,致力于调查研究社会转型过程中有关自由与公正的问题与现象,研究主要涉及税制改革、行业管制改革、公民参与、转型经验研究等等。

2013年7月18日,传知行研究所遭北京市民政局以“没有在民政部门注册”为由取缔。此事发生在许志永被刑拘(7月16日)之后,两者被认为有关联。传知行公司依然存在。

2005年8月,陈光诚为临沂暴力计生的事情来京联系郭玉闪寻求援助,后郭玉闪与滕彪陪同陈光诚一起去参与临沂暴力计生调查。后光诚入狱、出狱及再次被囚,郭一直致力于救助陈光诚家庭,为光诚自由奔走呼吁,直至2012年4月下旬前往临沂参与协助陈光诚到北京。

2008年三聚氰胺牛奶污染事件爆发,郭玉闪以及公盟专家在第一时间为结石宝宝家庭提供法律援助,对不合理的统一赔偿方案提出质疑,并通过法律途径维护受害家庭的权益。郭玉闪作为“公盟”三聚氰胺奶粉援助团的总协调人,“尽力让受害者群体在公众面前亮相,发出他们的声音,希望能促成专门关注三聚氰胺奶粉受害者的基金会的建立,让那些孩子和家长得到真正有效的长期救助”。2009年后,随着结石宝宝家长维权环境的恶化,将结石宝宝援助的重心转向对受害家庭的医疗与经济支持,带领着一支充满活力志愿者队伍四处奔走。郭玉闪和结石宝宝救助小组搜集、访问、核实全国各地的结石患儿,拍摄纪录影像,并紧密跟踪他们的境遇与健康状况,两年间,共为结石宝宝筹款数十万元。

2014年10月9日,郭玉闪被北京警方以“涉嫌寻衅滋事”罪名传唤和刑拘,并关押在北京第一看守所,之前他曾公开表态支持香港的“占领中环”行动。2015年1月3日以“非法经营”的罪名被正式逮捕。2015年9月获得取保候审被释放,胡佳表示郭玉闪获释估计与习近平下周访美有关系。

郭玉闪在《经济观察报》的一次采访中表示,中国的社会转型艰苦、漫长,追溯原因的话肯定是多方面的,我们不能把所有责任都归咎到强势集团的垄断、弱势群体的复杂上面,因为还是有很多空间可以做,民间的不成熟与不够专业也是要负一份责任的。我希望我们更成熟、更专业,给予社会变革更多的可能。

郭玉闪:自由是封锁不住的

本文乃《思想的蝴蝶》一书的序言,并收录进《传知行学术通讯》2010年第五期。

1

若干年前,当我还在北大校园读书时,苦闷无比,彷徨无地。那时的北大,三角地尚未被拆,但贴的最多的是广告帖子、出租房屋、求购二手自行车等等,少有什么有质量的信息,讲座倒也不少,可最受欢迎的多半是商业讲座,教人怎么成功发财,怎么成功出国等等。偌大个校园,很难找到多少心意相通的同道,痛痛快快的做交流。

不仅如此,连可以用于交流的场所也寥寥无几,校内除了一个狭小拥挤的“师生缘”咖啡厅,基本上就剩下未名湖畔的长凳与小树林了。不过,我在的那几年,还搭了个尾巴;在校外,尤其是东门和西门附近,虽然陋巷平房,但藏着很多妙趣横生的地方,比如东门外的旧书摊、雕刻时光、万圣书店、闲情偶寄、呼吸旋律,西门外的西学书店、蓝院、镇宇影音等等,都是我在北大期间逗留最多的地方,在酒吧喝酒聊天看文艺片、在书店里淘书、在镇宇淘碟、一杯白水就可以在雕刻时光或者闲情偶寄与朋友们高谈阔论大半日,这种闲适、随意的日子是我对北大的回忆当中最美好的一部分。

只是,属于北大学生的这份自在空间,没几年就被北大官方的雄心壮志挤迫殆尽。东门、西门这些在官方看来破破烂烂的地方,为了北大能创建“世界第一流”大学,理所当然的要为漂亮的办公大楼、金碧辉煌的酒店、堂而皇之的高科技园区让路。于是,继南门之后,东门、西门,一片片的被拆平。与此同时,不仅北大学生,无数流连于北大的理想主义者、无数抱着梦想来北大听课的旁听生,都渐渐失去了活动空间,失去了在北大的真正立足之地。北大的办公大楼建设的愈辉煌,北大传统里的那份自由劲就愈少。为此,我的北大老友潜行者曾经写过一篇在校内传诵一时的好文章《最后的叹息》,痛心不已。

实际上,在追求办公大楼这类卖相的过程中,北大一路丢掉的不仅仅是自由之精神的悠久传统,有些时候为了利益,甚至斯文扫地。最有名的例子是北大南门的钉子户,天光照相馆。2003年北大为了给资源集团腾出空地,重拆南门建筑,结果遭遇到了南门外小店铺天光照相馆的顽强抵抗。在北大南门口那被推土机修理的七零八落的一片断壁残垣中,天光照相馆打出了白底黑字的大横幅“北大资源公司蔑视法律…6.26非法野蛮偷拆天光照相馆”,底下是半露天的床铺、炊具等,所有愿意了解事情经过的人,只要稍微凑近点,就都能在摇摇欲坠的半截墙上读到事情的基本经过。天光照相馆在北大校门口对拆迁的抵抗,在足足两年多的时间里,构成了北大南门最奇特的“风景”。最可恶的是北大官方的态度,完全是唾面自干,在两年多的时间里,保持着静默,给人感觉是没把家门口这抗议当一回事。期间照相馆主人悬梁自尽未遂,女主人李英在南门口对着废墟撕心裂肺的嚎啕大哭一个多小时,闻者无不动容。隔一年,突然又天降神秘大火,一流浪汉在天光照相馆废墟悬梁自尽;直到2005年底,北大突击清理废墟,此事才嘎然而止。至今犹记得,当时我和一些朋友听闻天光照相馆事件时的愕然与心头滑过的颤动。

这样的大学,纵然被誉为国内最高学府,纵然有过一些令人仰视的过去,也被当权的校长们糟蹋的让人既无法产生敬意,也无法产生期待。这是为什么2007年当我听说北大官方动手拆除三角地时毫不惊讶的原因。但是,北大官方却还是能继续不断的突破人们的心理底线。2009年,北大教授孙东东发表了“99%的老上访专业户都是精神病”的高论后,北大不得不从公安局借调大批警力守住北大大门,以防被愤怒的访民们踏破;自此之后,出入北大需要证件就成为常态,北大变成了一座碉堡,和我们身处的社会一样,“安全与稳定”可笑的获得了北大官方的首席关注,对安全的考虑与保障彻底压倒了北大的自由,套用储安平的名言,自由在北大不是多与少的问题,而是有和无的问题了。直到今日,每次返回北大,看到一群普通话都说不清楚的保安吆喝着人群逐一检查身份证时,即使已经对北大官方的作为有心理预期,我依然禁不住从心底涌出一股愤怒与耻辱。

我相信,对北大这种压制校园自由空间、无视北大自由传统的毫无尊严可言的各种胡作非为的行为,每一个热爱北大自由的学生或者校友,都会生出与我一样的情绪。我的一个北大好友,当初听说北大要把东门那片胡同区拆掉盖未名大酒店,愤怒的难以自己,最后选择电话媒体公开怒斥北大在未名湖边盖妓院。他的这种怒火,在每一个热爱北大自由的人的心底都燃烧着,“委蜕大难求净土,伤心最是近高楼”,当想到北大校内无处可去,唯独剩下西门东门这些小巷子里的自由空间,却又因为学校要盖酒店写字楼等被拆除时,压抑、甚至生气发火都是在所难免的。

实际上,作为大学的主角,学生的自由空间与自由探索是大学最应该尊重并加以鼓励的。一所大学的光荣,不在于这所大学花了多少钱,盖了多少大楼,而在于这所大学容纳了多少优秀学者教授,教出了多少社会良才。大学的自由精神以及宽容气度,才是这所大学的灵魂,有这样活泼泼灵魂的大学,才是真正有尊严的大学。当一所大学变成了一座碉堡,比如现在的北大,即使盖更多的大楼,也是无法替它多挽回哪怕一点尊严的。

在北大这类学校里,学生在创造自由生活方面的活力是无与伦比的,根本无需额外的设计与引导。一代代,总是会有学生站出来乐此不疲的牵头做事,办社团、办沙龙、办刊物、关心社会问题、关心公共事件;哪怕有些时候这种开创自由的努力遭遇到严厉的压制,有些人甚至因此遭遇牢狱之灾,北大学生依然乐此不疲。只有最蠢笨的学校当局,才会一方面想着建成世界一流的大学,另一方面,又对这样一群学生的自由空间与自由创造极力压制,唯恐这些学生“成气候”,似乎一流的大学与一流的工厂一样,需要的是一群守纪律的、受过良好训练的听话的学生工人。

2

这种压制的极端,就我在北大的经验,还不在于把北大东门西门的胡同消灭掉,而在于对学生自发运营的网络论坛的毁灭。这才是对高校残存的一点自由的最重大的打击:从2004年开始,在北大带头之下,全国高校BBS要么剿灭要么收编,本来借助网络已渐成气候的高校自由氛围一夕之间毁于一旦。

我在北大的时候,北大有一个全国高校最红火的高校论坛,叫一塌糊涂BBS。一塌糊涂BBS宽松、灵活、自由,它的出现是高校BBS的顶峰,在最后被强行关闭时一塌糊涂已经拥有30万注册用户。这么庞大的一个BBS,最早却是一个北大学生Lepton不经意间创造出来的。那是九十年代末,网络开始普及,Lepton自己编程,自己购买服务器,为了能容纳更大浏览量,托管在北大机房里;因为这是纯粹学生自发做的论坛,论坛上所有的规矩都是学生网友一起制定出来的,充满了民主规则,版主、站务都是要竞选上台,有任期,也有监督,搞的有模有样,而且因为规矩是大家一起定的,所以网站上几乎没有多少言论上的控制,即使有,也是在众人理解范围之内;久而久之,愿意到一塌糊涂网站上注册发言的学生、老师自然越来越多,以至于北大官方BBS几乎陷入无人理睬的境地。

有一塌糊涂BBS的那段日子,是我在北大最快乐的一段时光。通过一塌糊涂,我突然发现了许许多多同道,在没有一塌糊涂带来的公共生活之前,他们和我一样,都在北大某个角落里默默的孤独的过着苦闷的日子。一塌糊涂带来了一个最重要的版块,叫公民生活版,我们大多都聚集在这个版块,分享信息,一起热烈的讨论着各类话题,甚至一起设计行动,一起创造出了很多有趣的生活形式。我在北大最后一段时间里所参与的公民行动,比如北大选区的人大代表选举活动等,几乎都是从这个版块开始的。当然,从公民生活版,从一塌糊涂开始酝酿的行动,最著名的当属许志永滕彪俞江三博士在2003年对收容遣送制度的发难。

通过一塌糊涂,我和几个朋友一起主持,开始搞一个网络之下的沙龙聚会,最早叫柚子party,在北大哲学系一个女博士黄芸宿舍里定期聚会,每次邀请一位老师或者有故事的学长主讲,其他人边吃柚子边参与讨论。后来人员渐渐增多,就转移到北大静园草坪,改名为草坪沙龙,形式不变,依然有主讲,然后讨论,但是主讲的主题限定在成长经历上,也就是说,获邀来主讲的师长,与我们校内一塌糊涂网友分享的主题不是他们的理念而是他们的人生故事,他们是如何成长的,如何在人生某个时刻有思维上的转变,人生一些关键时刻如何做出选择等等。草坪沙龙的交流前后断断续续搞了有两年,请来主讲的人有余世存、戴晴、刘军宁、郑旭光、胡佳、摩罗、黄钟、胡杰、崔卫平、余杰、薛野、王怡、陈永苗等等。

没有任何悬念,我们在校园内实践的这种生活形态没开始多久就受到校方的直接压制。除了让院领导找我们谈话之外,北大校方最有意思的做法是,每次在草坪沙龙正式开始时间之前半个小时,就会安排校工打开静园草坪上的水龙头,开始喷水。目的很显然,就是让我们无法停留在草坪上。我们只好每次都先在草坪碰头,然后再在校园内到处找空地,只要能盘腿坐下即可。想转移到室内基本是不可能的,教室团委是不会批准的,咖啡馆只有一个地下一层的师生缘可以用,但既昂贵又音效不好。

紧接着就是直接关闭一塌糊涂的决定了。这个决定引发了非常强烈的反弹,北大法学院贺卫方教授以一塌糊涂网友的身份向校长许智宏写了一封公开信以示抗议,许智宏没有回应;我和另一个北大好友,以一塌糊涂网友的身份,在北大静园草坪举行了一场聚会,在纪念一塌糊涂五周年的同时集体抗议关闭一塌糊涂的决定,结果是当天整个静园草坪被团团包围,除了给我们这些当事人带来新风险外,丝毫没有改变一塌糊涂死亡的命运。

在压制网络自由方面,所有的高校包括北大在内,简单直接,并且赤裸裸毫无掩饰。北大关闭了一塌糊涂之后,学生唯一可去的只有官方BBS了,在官方BBS上,学生的一举一动都在监控之中,而且就算是这么一个无趣之极的官方论坛,还不允许校外人员注册。总而言之,高校学生被用剥夺表达自由的方式圈养起来了。

3

胡适先生说过,自由平等的国家不是一群奴才建造的起来的;确实,在奴才横行的国度里,是容不得自由的生活存在的:从限制活动场地,到封闭高校论坛;高校里最能生发出自由生活的地方就这么被高校官方一点点的监控、禁止。

但是,实际上,对自由生活的向往是人的天性,又哪能真正被封锁住?就像梭罗在《公民不服从》里评论他因为拒绝缴税被关了一夜的经历时说的,他忍不住被当局的愚昧雷倒,当局居然以为他不过是一堆可以被禁锢起来的血啊肉啊骨头,是可以被威胁的。实际上,当局显然不知道如何对付他,他们能惩罚的不过是他的身体,而他虽然身在监狱,但一刻都未曾感觉被限制,所以每当看到当局辛辛苦苦的试图用一扇门关住他的思想,却不知道他们一转身,他的思绪就随着他们的身影自由的从囚室穿越而出时,他都要忍不住笑出来。

米尼奇克先生说,这个世界上没有绝对的民主,但也没有绝对的独裁。后极权社会的特征,就是看似一切都被垄断隔绝,一切都强调服从与秩序,却依然挡不住人们对各种生活可能性的探索。对此,我在北大生涯里深有感受。

北大在很早以前,还有一个内部网络论坛。这个论坛最初就是由一个宿舍发展出来的,开始是联网打游戏,后来就发展成两个宿舍连在一起,接着就扩展开了,开始是一整层的宿舍互联,然后是整个宿舍楼;这个宿舍楼是男生楼,旁边有一个女生楼,女生楼里的女生强烈要求也加入这个男生宿舍楼的内部网中,于是这两座楼也联网在一起。网络一旦变大,所能容纳的信息就成几何级数增加。在这个两座楼的内部网里,几乎什么都能找得到,包括政治禁忌片或者文章等。我到北大那会儿,就是从这个内部网里第一次找到并观看了《天安门》这部片子。这个自由小空间的命运与一塌糊涂不同,在后来互联网大行其道的日子里,这个内部网也挂在了互联网上,直到今日还依然存在,形式上与过去一样,依然保持一种小圈子文化。

还有由我师弟李英强主编,我也参与制作的刊物《大风》,前后编了有十一期。这本同仁刊物,立意就是哈维尔的“生活在真实之中”。由于在校内办这本杂志,所以虽然《大风》言论尺度很大,而且关注各种社会问题,但是在一年多时间里始终没有遇到什么直接麻烦。这本杂志,虽然编辑队伍基本上只是北大校内一群学生(校外最重要的团队成员是思想家余世存),但因为杂志的成熟与高质量,我一直视之为2000年后出现的最好的民间刊物之一。

我在北大做草坪沙龙时,在打游击战的状态下,也有一些趣事。有一次,在草坪沙龙开始之前,校工又在喷水,于是我就上前去与其聊天,这位校工是年轻人,因为喜爱诗歌跑来北大混课,居然还在校内找到了这份工作,可以边干活边蹭课。他也对晌午时分给草坪喷水感到莫名其妙,因为对文艺的爱好,我们有一些共同话语,最后他在了解情况之下,答应我以后只喷半边草坪,给我留下半边草坪。

还有一件趣事。2003年,我在北大与另外几个朋友一起推动人大代表选举程序的变革,那时候隔三岔五就与北大老友王彦一起去找负责学生工作的副校长张彦谈选举程序的问题以及北大选举过程中的种种不当现象。张彦应该是不堪其扰,指示我和王彦各自院系的领导找我们谈话,大概是用组织的名义温和劝告我们应当注意行止,不要对选举太过于热心。找我谈话的是学院里的党组副书记,中年女性,我们谈话一个多小时的结果是颠覆性的,这位副书记居然勾动起她在八十年代北大生涯的回忆,那时候的北大学生在选举活动上非常活跃,很多校园风云人物都参与了海淀区人大代表选举,包括六四之后从体制内出走异国他乡的张伟,当时张伟是学校学生会主席,而这位副书记,大概当时也是在学生会张伟身边的一个小干部,当年的选举岁月至今留存心底,多年的体制生涯也未能完全消磨,在与我谈话那一刻忽然恢复,于是,我与她的谈话变成了交流,最后她甚至把她手里掌握的一些材料都给了我复印,包括最关键的海选候选人名单以及领导从这个名单圈定出来的正式候选人名单,这对我们后面的行动助益甚多。

4

我们在北大校内探索出来的所有这些生活形式中,最影响人的还是与各种师长的接触。犹记得接崔卫平老师来北大讲座时,那天依然是水漫草坪,所以我们只好转移到西校门附近的观景亭,在路上我向她介绍草坪沙龙的情况,她听之后评论道,最重要的一个意义是让参与沙龙的同学发现生活还有如此多可能性,通过了解这些师长的各式各样的人生道路,为他们提供一种生活可能性的线索。此评论精辟异常,至今铭刻内心。

与师长们接触中,最触动人的,莫过于他们所严肃实践的一种生活理念,这些理念与主流思维彻底不同,而且这些理念之下的生活完全迥异于主流生活方式,这对于在中国上了大学才开始真正自主思考的年轻人来说,一定会产生影响;这种影响最低最低就是从无数年被灌输出来的满脑子“绝对真理”中走出,开始了解或者接受世界的丰富性。显然,这正是自由的开端。

比如关于生活的物质需求,余世存在草坪上跟同学们算了一下,说他一个月需要2000就足够,吴思老师只需要900,王力雄则只需要500;比如关于社会问题的关注,胡佳在草坪上跟同学们讲了整整4个小时,说他在可可西里保护藏羚羊与野牦牛队同生共死的经历,他去河南艾滋病村关怀艾滋病人以及河南艾滋病人不忍卒闻的故事,是那么的惊心动魄,也听的大家热泪盈眶难以自己;再比如对生死问题的思考,摩罗在北大西门旁的草地上席地而坐,非常真诚的袒露他当时的心迹,那时他一度徘徊到自杀边缘,无论如今他的面目如何,那会儿他对生死问题的严肃思考现在回忆起来依然历历在目,难以忘怀;还有人生道路选择,梁晓燕老师在草坪上与同学们分享了她二十多年的丰富的人生变化,从最早的革命青年,到《走向未来丛书》,到八九六四,到自然之友的创办,到各种NGO活动,她的生涯几乎就是一部公民社会在中国的发展史;至于人生甚至家庭与大时代的关系,戴晴老师的故事特别引人入胜,从她的祖辈到她的父辈再到她自己,听她说她的家庭往事,遥远的历史变成可以触摸的事实与感受,那么真切。等等,等等。

这些直接的触动,对被遮蔽了十几年、如今正处于自己人生选择关头的年轻人而言,简直是一顿顿豪华大餐。生活一下子生动起来,充满了各种可能性。

那几年,也正是风起云涌的几年。互联网正在慢慢改变我们的日常生活。我们开始习惯于从互联网上获取信息,其中,2000年的《思想的境界》网站是最重要的地标;我们开始习惯于从互联网上互相关心、交流,然后开始在网络之下交往。而且,最重要的,我们开始学会了在生活里反抗,学会了拓展自己的生活,学会了关怀社会。

2000年初,当时我刚来北大,就遇到北大学生的集体抗议,北大小师妹邱庆枫在回昌平校区路途中遭奸杀,消息传回校本部,学生要纪念,学校当局却不批准,于是学生在静园草坪聚会、发表演讲,要求与校长对话,当时的校长许智宏可笑的躲在办公室不敢出来,双方一直对峙到深夜。学校的弹压所引发的学生抗议完全出乎当局意料,期间学生在校园内游行,还差点冲出校园演变成一场学潮。

那是我第一次朝拜北大三角地,去的当日,就淹没在三角地铺天盖地的大字报之中,看到了许许多多对当局的猛烈质疑与公开批评,有些大字报上甚至还有论战,不同的观点在上面互相反驳,一如现在我们熟悉的网络论坛上的笔战。百年大讲堂的西侧,学生自发设了一个简陋的灵堂,长长的烛泪就像两道血丝,从百年大讲坛西侧一路蔓延到三角地,令人无法不动容。

邱庆枫事件的结果是校方让步,允许学生的公开纪念。那是2000年5月底,已经逼近六四。估计当局也有所顾忌,害怕事态不可控。但紧接着,邱庆枫事件没过去多久,一个北大学生江绪林突然贴出海报,宣布他要纪念六四,要在六月三日晚上8点在三角地点燃起“第十一根蜡烛”。那天晚上我和几个朋友急急忙忙奔赴三角地守候江绪林点燃蜡烛的那一刻,三角地边广场显然有不少怀相同心思的同学;结果侯了三个小时,只见三角地人来人往,一切正常;后来方得知他与另外一个同学刚到三角地就被控制了。第二年,江绪林又在三角地贴出海报,以基督徒的身份要为六四做和解的努力,他宣布要在六三当晚到北大三教演讲。当晚,我们早早的到教室,守在三教门口,然后看见江绪林远远的走过来,突然一辆面包车在他身边急停车,下来几条大汉,一把拽住他,七手八脚塞进面包车后扬长而去,我们完全来不及反应,只能面面相觑的留在原地,目瞪口呆的看着这一切发生。

江绪林在2000年9月份时还做了一个很猛的行动,他有一天宣布要在北大成立自治学生会,然后编了一份意见调查表,挨个宿舍让同学们表态。他的这次行动是我和他交往的开始,我在网吧里很激动的跟他写信,与他探讨行动的策略。来年当他在六四演讲前夕被带走后,我还在当晚深夜找到他宿舍,与刚刚被放出来的他一起安坐在宿舍阳台讨论基督教信仰。

这些以及其他类似经历构成了我和其他一些朋友们的生命里的反抗底色。在随后的岁月里,当互联网真正带来了中国公民社会的成长时,大家也就自然而然的将自己的生命融入其中。2003年,张大军从关天茶舍网上论坛开始做网下的网友聚会“公民半月谈”,我则与许志永开始创建以个案维权为主的公民组织:阳光宪政(后来改为公盟)。同时,也与记者王克勤一起,开始学术与调查的结合:从出租车业开始,努力推动垄断行业的去垄断的改革努力。

5

2003年被很多人称为公民维权元年,也被视为公民社会在中国大发展的起点。现在回顾起来,我们几乎可以说,我们创造出了多少种生活的可能性,我们就为公民社会的多拓出了多少条道路。我们创造出来的生活可能性愈多,我们所容身的公民社会空间就愈大。

当然,这一切生活实践并不是没有代价的。比如我们今天熟悉的网络上交流吵架、网络下聚会读书继续交流这样的生活方式,最初在中国出现时,就有一些人为此付出了惨重的代价。最有代表性的是杨子立等新青年四君子的获罪判刑以及北师大女孩刘荻的被捕。杨子立等从网络上互相结识后在网络下聚会,只是尝试组成一个共同读书交流的联合体,就被以颠覆国家罪判以8年、10年的重刑;而刘荻只是在内部论坛里说了一些出格的话,也遭逮捕。这两个案子在全世界舆论以及网络上引发了对当局的激烈谴责和普遍抗议,这使得当局在重新面对越来越多类似行为时选择了纵容。这都是2003年之前的事情。

2003年之后也一样。公民社会的每一个进步或者退步,都伴随着很多代价。很多勇敢的人站出来了,但同时也开始经历一种有高度政治压力的生活,这些都已载入中国人探寻自由的历史之中;他们中的有些人,为他们选择的人生道路家破人亡,代价不可谓不沉重。

不过,无论是在北大校内的生活,还是毕业后在社会上的生活,我所经历的让我相信,自由是封锁不住的,纵使需要我们不停的为此支付代价。就这么几年,热爱自由的中国人创造了多少革命性的自由边际啊:从各式各类的公民行动、维权、信息公开与民告官,到草泥马、到个人博客、到twitter、到遍地开花的公民记者们,这些中国式的自由生活方式,已经成了转型中国最大的特色,永难消除。

同时,我也相信,中国绝无走回头路的可能。在不断融入全球化的过程中,中国已经成为世界的一部分;而在信息高度流动,信息技术层出不穷、公民意识日益强化的今日,靠封锁消息、靠恐惧维持社会控制、靠民粹式的爱国主义维系人心的极权统治方法,即使再顽固,也只有日薄西山一条路。

我相信,对中国未来悲观的也好,乐观的也好,我们今日所尝试自由生活之种种,都在重塑中国特性:这个特性里,公民意识与自由色彩只会愈来愈重;毫无疑问,走向公民社会、走向自由,这是中国的一条不归路,就像许巍在《蓝莲花》里唱的“没有什么能够阻挡/你对自由地向往”;嘿,朋友们,我们且走着瞧吧。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!