書評《透明的孩子》- 看見無國籍的孩子

孩子是最能引起眾人注意的。他們對世界好奇,看到新奇的事物便上前探索、無所畏懼。他們的情緒通常外放。開心時,他們發出咯咯的笑聲,生氣時,他們暴烈地哭泣。不論場域,你很難忽略他們,他們總是那麼有生命力。

可《透明的孩子》一書中卻記載了無數個透明孩子的故事。

什麼樣的狀況下,孩子會成為透明的?會不被看見?

是我們選擇不看見的時候。

《透明的孩子》文由幸佳慧所寫,陳昱伶所繪。故事從一個三天大的寶寶講起。寶寶名叫紅茶,閉著眼睛由媽媽緊抱在胸前。故事寫道:

等紅茶張開眼睛,會發現這裡有好多兄弟姐妹,他們的衣服都是紅茶的衣服,像是在角落熟睡的奶茶,和趴在沙發上的綠茶。

有好多兄弟姐妹又共用衣服—媽媽抱紅茶走進的不是紅茶專屬的家,而是好多寶寶共同的家。這兒的每個寶寶、孩子或青少年都和紅茶一樣,不是台灣籍—也因為種種原因,拿不到或還未拿到父母的國籍。

他們在台灣,成為了沒有國籍的人。沒有國籍,意味不能上學、沒有健保;等他們長大了,他們無法辦手機、開立銀行賬戶,找工作也特別困難,就像許多國家的難民一樣。

紅茶還算幸運,媽媽還抱著她。或許有一天媽媽回國時,能帶上她回到媽媽的家鄉。

書的每一跨頁,都是一個透明孩子的故事。

這裡的黑寶寶太多,他們像潮水一直湧上來。

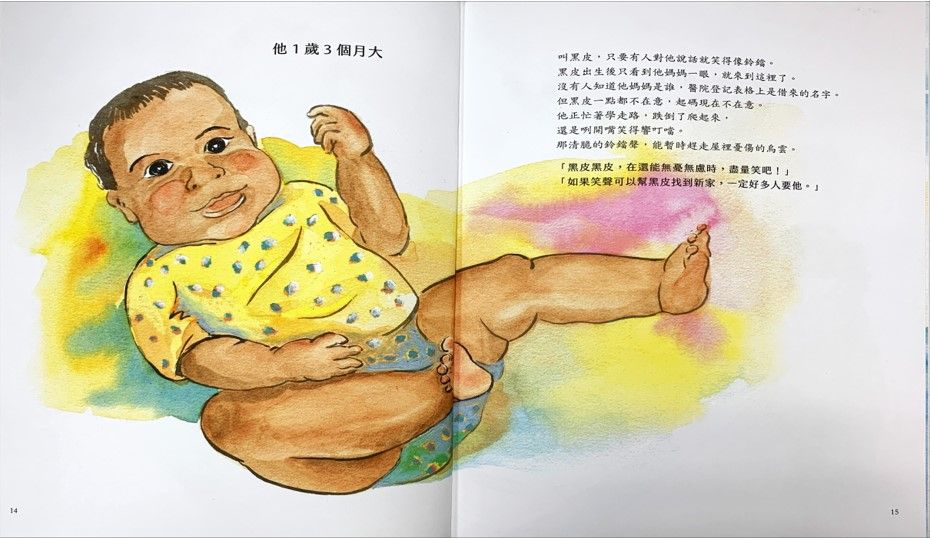

比如一歲三個月大的黑皮。黑皮愛笑,有人和他說話就笑得像鈴鐺,可是媽媽已不見踪影。醫院表格上是借來的名字。

比如五歲一個月的丸仔。丸仔的媽媽之前是工廠女工,有了丸仔之後被老闆辭退,只好不斷地換工作·。她要養活丸仔,也得每個月寄錢回家鄉給身邊的阿嫲和讀書的弟妹。丸仔很想上學,媽媽只能回答會盡力想辦法。

又比如十四歲兩個月大的恩恩。恩恩五歲的時候重病,媽媽給他吃感冒藥,卻遲遲無法退燒。後來緊急抱去醫院,才勉強救回一命。因為沒有國籍,不能加入健保,欠了幾十萬的醫療費是由教會先代墊,媽媽幫教會打掃,慢慢地還清。

還有十六歲四個月大的念念。念念由一個賣臭豆腐的阿嫲養大。念念媽媽是阿嫲鄰居的看護,念念媽媽懷孕後隨即失去工作,由阿嫲收留。

有一天,媽媽留下念念、一筆錢和錄音帶後,就消失了。原來她在家鄉還有另一一個家庭,沒有辦法留下念念。念念不愛講話,她從小就從別的大人那裡聽說她是「寄讀孩子」、是那個「多出來的」。念念寫詩:

我是一抹幽魂,飄在自己家鄉的上空。我是一隻綿羊,圈在沒有門的柵欄裡。像我這樣的人,掌握不了自己的命運,只能安靜的聽別人取笑我、可憐我,即使被誤會,也不回話、不做辯解。

對她來說,自己是台灣人,一直生活在家鄉;可是這裡從沒承認過她。她只能不斷飄蕩。

最後一頁,是幸佳慧自己的故事。她43歲,想寫下這些無國籍孩子的故事,因為他們沒辦法為自己說話。

在這段自白中,幸佳慧指出,全世界有超過千萬人沒有國籍。每十分鐘,就又有一個無國籍的孩子出生了。無國籍的原因很多,可能是戰爭,可能是政治迫害。而來台灣工作、幫助台灣產業發展的移工們生下的孩子,也成為了一群不能被看見的孩子。

啟發幸佳慧寫下《透明的孩子》一書的,是報導者<無國籍的移工小孩──「沒有名字」的孩子們>的這篇報導:https://www.twreporter.org/a/stateless-children-of-migrants

幸佳慧的文字一如往常的溫柔,讓一個又一個透明孩子的故事滲入讀者心中。整本書結構很有巧思,從三天大的寶寶到十六歲四個月的青少年,孩子的故事隨年紀編排。這讓讀者知道,這些無國籍孩子各個年齡都有,書裡提及的只是冰山一角。

部分故事的末尾,則設計了旁人對這個孩子的觀察。透過這些對話,對於孩子何辜,更感到難過。

這孩子從小吃我們的米、喝我們的水、說我們的話,是我們的孩子,但他沒有獲得該有的保護,是我們虧欠他,我們都是上帝的孩子,都是天賦人權的孩子。

這是旁人對恩恩的感傷。

念念覺得自己的幽魂,是因為她覺得自己是透明的,大家知道她在那裡,可是寧願不要看見她。

這是幸佳慧替念念委屈。

本書的畫風如同書名,十分有透明感。繪者陳昱伶以水彩為主媒材,配上少量的蠟筆線條。鮮豔、明亮的水彩基調給人透明感,也讓議題變得比較輕巧,不會過於沉重,適合兒童閱讀。故事中的有些孩子被畫在嬰兒圍欄裡,他們睜著大大的眼睛,好像無辜的囚犯。

而描繪念念故事的頁面有點意思、有點哀傷。青草地中央是小路,也是迷宮。這或許暗喻著念念的人生。不管她怎麼選擇,在路徑末尾等待她的總是不美好。有蜘蛛、磚牆、籠子、泥濘和水潭。但因為色彩明亮,畫面並不駭人。

《透明的孩子》十分溫柔地揭露了我們土地中那些隱藏著的人和故事,是適合作為和兒童談人道、移工的好切入點。移工和我們有所不同嗎?移工的孩子和我們有所不同嗎?沒有受到政府保障的他們,應該被怎麼樣對待呢?

越南籍youtuber秋姮曾在今年初訪問專門收容無國籍孩子和台灣問題家庭孩子的關愛之家。這部影片也是很好的議題導入媒介:

《透明的孩子》讓我想起奶奶的印尼看護—安妮。安妮二十多歲,笑起來特別朝氣、陽光。她習慣早晚沖涼,每天早上當我還睡眼朦朧吃著早餐,從浴室走出來的她會給我一個燦笑,向我說早安。晚上,她會和我們一起坐在大圓桌前吃飯。奶奶家人多,等我下班回到時,圓桌往往沒有位了。她會體貼地為往邊移,為我挪出一個小位。

但有一晚開始,我就再也沒見過安妮了。只聽說她不舒服,在房間休息。她早上不沖涼了,晚餐也沒加入我們。這一休息,就是兩週。然後,她離開奶奶家了。

後來才知道,原來她懷孕了,沒辦法繼續負擔協助奶奶起身、搬到輪椅等例行工作了。還好她的先生也在台灣當移工,心靈上還有依靠。

但我很難想像,她把自己關在房間的兩週是什麼樣的心情?可能很慌亂,畢竟懷孕就沒辦法工作,也就沒有收入了,或許還得賠仲介錢。可能有點開心,我記得她喜歡孩子,小侄子說出好笑的話語時,她總是笑得最大聲。

懊悔這段期間我沒能和她說到話,沒有給她禮物或是說聲再見。不知道她會獨自回印尼生產,或是就在台灣生呢?如果在台灣生,她知道可以聯絡關愛之家,請他們代為照顧寶寶一陣子嗎?她的孩子也會成為透明的孩子、成為黑寶寶嗎?

末尾,想引幸佳慧的話作結:

我們有責任看見他們、為他們說話,因為世界上每個孩子都應該有所歸屬,屬於保護他們平安快樂長大的權利,屬於無差別的平等,屬於無隱藏的光,屬於無國界的愛。

我們需要看見。