既被目為一條河──《瘂弦詩集》與我

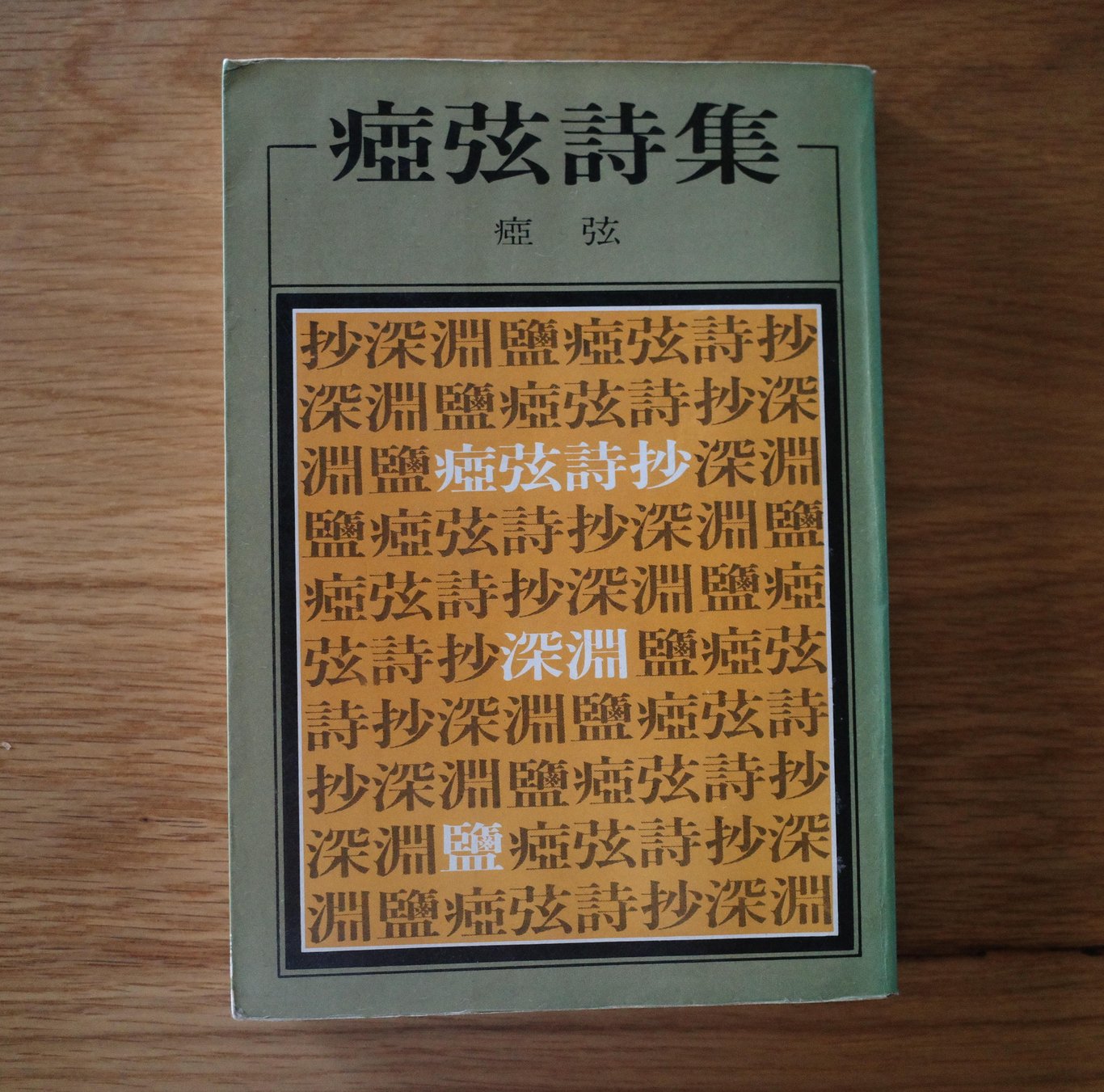

我的這本《瘂弦詩集》是洪範書店一九八五年六月第三版,卅二開平裝本,定價一百四十元。扉頁有將滿十七歲的我拙醜的題字:「我買的第一本詩集 / 購于重慶南路 / 一九八八.五.某日」。

那時候,整天請公假編著校刊的我們,都是詩的信徒。然而同學一個個都比我早慧、飽學。社長徐雋早就有了這本詩集,並且用漂亮的蠅頭小字寫了許多眉批。我老實招認讀不懂〈鹽〉在寫什麼──退斯妥也夫斯基壓根兒也沒見過二嬤嬤?他不太耐煩地問我:「杜斯妥也夫斯基作品最關切的是什麼?」我赧然亂猜:「......人性的掙扎?」他生氣地說:「他關切的是窮人!所以你看,二嬤嬤也是窮人,俄國文豪沒見過她,不會把她寫進故事裡......。」

《瘂弦詩集》每首詩都附上創作日期,我們在意的是「卷八:二十五歲前作品集」──徐雋在幾首詩的末尾註記詩人當時歲數,啊,二十五歲何其遙遠,我們還來得及。

所以我也去買了《瘂弦詩集》──十七歲那一年,零用錢都拿來買了搖滾錄音帶和詩集。很快,房間書架上已經有了一整排詩集,然而私心最喜歡的,始終都是瘂弦──讀著讀著,彷彿懂了。又或者無所謂懂不懂,就是被他的詩「打到了」。有時高聲朗誦〈深淵〉──

穿過廣告牌悲哀的韻律,穿過水門汀骯髒的陰影,

穿過從肋骨的牢獄中釋放的靈魂,

哈里路亞!我們活著。走路、咳嗽、辯論,

厚著臉皮佔地球的一部分。......

而你是風、是鳥、是天色、是沒有出口的河。

是站起來的屍灰,是未埋葬的死。

瘂弦畢竟是劇場出身,詩句唸白鏗鏘如歌,痛快淋漓。其實我們哪裡懂得深淵,憤世與自厭也多半只是中二病。然而詩的抽象與歧義,已足以讓經驗匱乏的我們借來壯膽。

我們也寫詩,厚著臉皮登在自己編的校刊上。就像瘂弦模仿何其芳和里爾克,我那些幼稚的詩都有崇拜的詩人的影子。高二下編完了第二本校刊,我們在編輯名單旁大剌剌印著「我們再也懶於知道 / 我們是誰」──仍是〈深淵〉,真是不折不扣的中二!

(我等或將不致太輝煌亦未可知,君非海明威此一起碼認識之必要。哎,詩人早早就替我們這些文藝青年預備好了後半生的自嘲。)

我已經可以默寫整首〈深淵〉,拿著粉筆在校刊社那排老屋斑駁的外牆從「孩子們常在你髮茨間迷失」寫起,從牆面寫到地板,仍然不夠讓我寫到最後一句「沒人知道的一輛雪橇停在那裡」,但我還是特意用大字寫下:

激流怎能為 / 倒影造像?當他們的眼珠黏在 / 歷史最黑的那幾頁上!

教官踱過來端詳半天,並不確定這算不算反動標語,但還是很生氣地說:「不要在牆上塗鴉!給我洗掉!」那是解嚴第二年。學校從小教我們的那套公民道德與歷史地理,都變成了謊言。曾被譏為晦澀難讀的五、六〇年代現代詩,卻成為助我重建世界觀的磚瓦。

其實那時並不真的知道「歷史最黑的那幾頁」是什麼,也還不真的理解瘂弦那輩「軍中作家」經歷的是如何凶險的亂世,又是如何在困苦匱乏的環境裡墾出一片片詩歌與文學的苗圃──那些戰爭與死亡的意象,並不是浪漫的想像,而是身體親歷的歷史。在那文字動輒能招來殺身之禍的年歲(當全部黑暗俯下身來搜查一盞燈),他們把各種念想寄託在檢查者讀不懂的詩句裡。後來我才能體會:鄭愁予的浪漫、商禽的冷雋、洛夫的奇崛,都來自同一個離亂的時代,泛著同樣的硝煙與血痕。當然,瘂弦的詩也是。

瘂弦詩充滿了各種各樣的植物,我做了統計,出現最多次的不是青苔,不是小麥,也不是酸棗那個樹,而是蕎麥──那一定是深深刻在少年瘂弦眼底的風景:上校在蕎麥田裡遇見最大的會戰,和他的一條腿訣別於一九四三年。戰時他們逼你勉強找個收場,或寫長長的信給外縣你瘦小的女人,或驚駭一田蕎麥。銅環滾過崗子,遙見外婆家的蕎麥田,便哭了(那人為何用刺刀劃戰線在蕎麥上?)。

我至今沒有見過蕎麥田,更不知道瘂弦詩裡那些地丁花、荼靡花、刺蘼花、耬斗菜、錦葵花、素馨花、桃金孃、王番草......是什麼模樣。但讀著他的詩,便被植物花草的氣味包圍──水葫蘆花和山茱萸依然堅持去年的調子,節骨木依然叢生著青苔,那莖草依然空搖著夜色,罌粟在罌粟的田裡。她可憐的睡眠在菊苣和野山楂之間。在三月我聽到櫻桃的吆喝,嬰兒在蛇莓子與虎耳草之間埋下(我後來查了蛇莓子和虎耳草的圖片,說真的滿可愛,並不像名稱那樣可怖)。我想,詩人一定是個時常分心觀察花草樹木的孩子(讓他們喊他們的酢醬草萬歲)。

一個十七歲從軍,從河南輾轉流亡來台的小兵,下船時僅有的財產是一包破衣服和一本何其芳的詩集。我輩人難以想像他經歷過多少戰火中 shell-shocked 的酷烈創傷,又是如何慢慢找回自己的神智和身體──除了戰火,經驗匱乏的我們也在詩裡想像性的顛簸與恐怖,那常是一個縱慾墮落的世界:女人這植物就是種在甲板上也生不出芽來。如果你用手指證實過那些假乳,用舌尖找尋過一堆金牙。在驚叫下在抖動中在敷粉的臉蛋上面,你要她多燦爛,她給你多燦爛。臍帶隨處丟棄著。一些子宮空虛又飽滿,飽滿又空虛──性是「一種桃色的肉之翻譯,一種用吻拼成的可怖的言語」,是「旗袍叉從某種小腿間擺盪,且渴望人去讀她,去進入她體內工作」,是「除了死與這個,沒有什麼是一定的」。

當然也有溫柔纏綿的時候:「纏著,絞著,黏著 / 以毒液使彼此死亡」,當然不是真的死了。「越過這床單 / 床單原是我們底國 / 小母親,把我的名字給妳吧 / 小母親 / 把妳的名字給我吧」。瘂弦的情詩也是青春嚮往的救贖呀:也不要在麵包裡夾什麼了,就夾你的笑吧。整整的一生是多麼長啊,只留下一個暖暖,便什麼都留下了。我們反覆唸著,想著詩裡遙遠如夢的一九八〇年,想著什麼時候才會有值得獻詩的那個人,像暖暖,像橋──〈給橋〉是他和妻子橋橋還沒結婚時寫的情詩,橋橋二〇〇五年逝世。在紀錄片《如歌的行板》,瘂弦把二人往來的信都收在舊木盒裡,鼓起勇氣開箱撫讀,淚流滿面,我們也都看哭了。

瘂弦一九六六年擱筆不再寫詩,時年三十四歲──於是我們認識的那個詩人,永遠是一個青年。有著青年的天真(留那麼多的明天做什麼哩?),青年的俠氣(菊在窗口,劍在古代),青年的溫柔(我的夢坐在樺樹上),青年的慾望(親那些無聊但不親更無聊的嘴吧),也有青年的憤世與孤絕(今天的雲抄襲昨天的雲)。而我很慶幸,在青年的時候把《瘂弦詩集》狠狠讀了進去。那讓我在面對「大人世界」的時候,多了幾分抗禦的底氣。

詩人高壽而逝,關於死亡,他自己早已備好了許多慧黠的警句(無論早晚你必得參與草之建設)。而什麼是不朽呢?我想,我會記得「他曾聽到過歷史和笑」。

詩人也說過:既被目為一條河總得繼續流下去的──唯願下游的我們,能讓這條河愈流愈寬,愈流愈遠。

(寫給《500輯》瘂弦紀念專號)