📜《觀察筆記》|全球都在搶談關稅,台灣在做什麼?

⚠️【台灣政府的回應情形】

1️⃣ 缺乏主動外交斡旋(初期)

根據公開資訊,台灣政府至近期才由行政院副院長領軍宣布成立談判小組。先前超過一個月的時間內,未見政委級或部長級官員赴美談判,也無與美方高層的正式會晤紀錄。對比他國動作頻頻,台灣顯得準備不足,亦缺乏預判性作為。

🔍【事實依據整理】

✅ 最新發展:總統賴清德宣布五項應對策略(2025年4月6日)

成立談判小組:由行政院副院長鄭麗君領軍,組成跨部會與產學代表團隊。政府聲稱擬以美加墨自貿協定為參考,從「零關稅」架構開始談起。

擴大對美採購:行政院盤點農、工、能源、國防等項目,表示將增加進口,以改善對美逆差。具體採購內容尚未公布。

強化對美投資:政府指出,台灣對美投資已達1,000億美元,未來除台積電外,也鼓勵其他產業加碼,並提出「台灣投資美國隊」概念。

排除非關稅障礙:表示將清理多年未處理的非關稅障礙,以改善美方觀感,未具體說明清單內容。

處理美方關切問題:包括出口控管、低價傾銷、產地規避等問題,政府承諾強化查核與因應。

儘管策略數量完整,對外呈現積極姿態,但回顧內容本質,多屬補償性讓利,缺乏對等協商的架構設計。

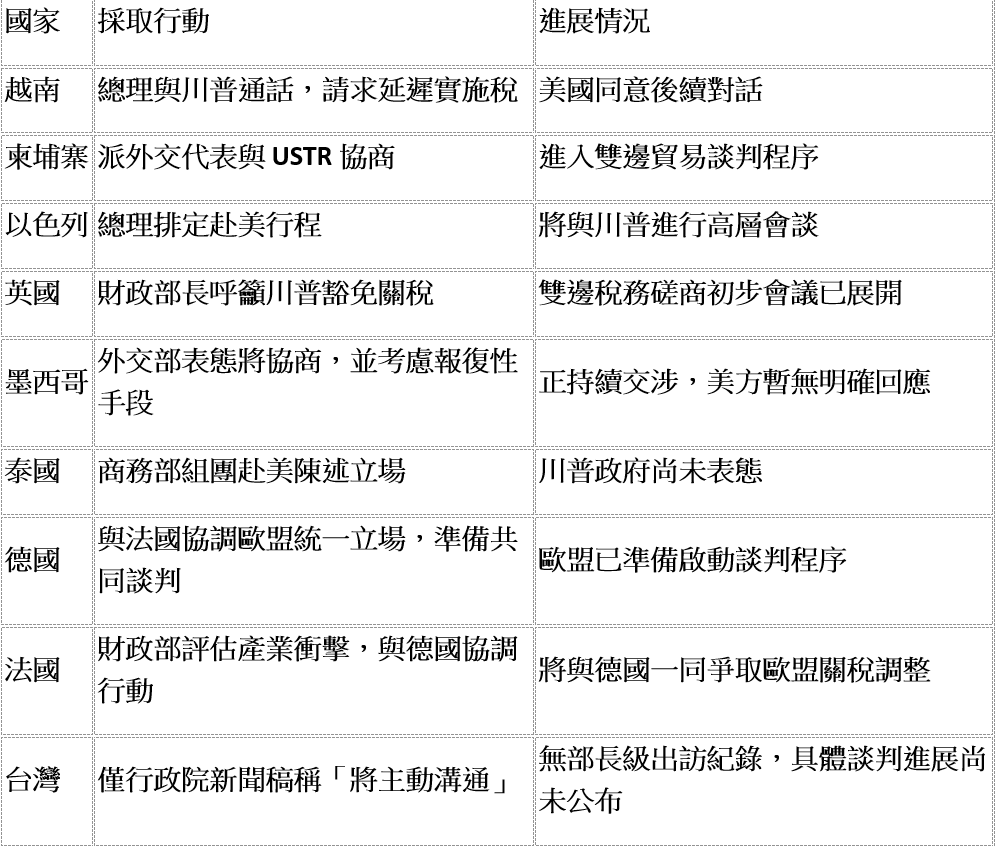

✅ 與其他國家比較:

🧭 延伸觀察|反應慢、讓到底:籌碼式微的談判現場

🔎 被自己縮窄的外交空間

在這整場談判布局中,關鍵問題不只在於反應慢、手段軟,更在於「路已經被自己走小了」。

台灣政府此次關稅應對歷經三階段:初期無明確行動,中期補助補破網,近期提出五項策略。儘管策略齊備,但核心仍偏向單向讓利,例如增加進口、擴大投資、處理爭議點等,鮮少見到「交換條件」或「對等要求」的表述。

例如「擴大對美投資」本可作為談判籌碼,卻被視為順應美國戰略的一環,美方甚至可能視為理所當然。至於軍事採購、能源輸入等措施,亦未見政府要求對等開放或稅率調整的條件設定。這種單邊回應,恐將削弱未來台灣在談判桌上的籌碼配置能力。

此外,從外交選項的可動空間來看,台灣當前處境也相對受限。由於政府長期透過「去中、反中、抹紅」策略建立選舉正當性,導致執政團隊在對外談判中,無法靈活運用多元選項建立槓桿。由於執政黨長期主打反中路線,政策上難以展示外交模糊空間或替代選項,使美方對台的談判掌握度提高。換言之,當你所有可行路線都已被定調成「不可能」,當外交只能單邊押寶,美國自然知道台灣沒有回旋空間。於是,談判不是談,而是接受。籌碼不是討價還價,而是示好。

🖯️ 結語|在外交現實中,行動的節奏與對話條件同樣重要

這波關稅風暴突顯出台灣作為出口導向型經濟體的脆弱性,也反映出台灣外交決策中「反應速度」與「內容設計」的落差。

要走出被動格局,未來除及時啟動談判,更須建立「交換思維」,在對美政策上同步提出具體要求與邏輯架構,避免淪為單向配合、籌碼式微的局面。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!