極權之下,我們的恐懼、抵抗與愛

一、極權並非他者

6月30日深夜11點,跟很多人一樣,我在電腦上一行一行讀完了港版《國安法》全文。一邊讀,一邊在腦中翻譯那些強硬又模糊的詞句——彷彿回到以前當記者做中國報導的日子,強烈的時空錯亂感之餘,心中的荒謬與荒涼,難以言表。

15年前,我剛到香港,做記者寫中國報導。最常遇到的難題之一,就是要去細究,那些在做艾滋病防治的人、做地震死難學生名單調查的人、做環保呼籲的人、幫弱勢者打官司做律師的人、寫文章寫詩出書的人、組織家庭教會的人......他們到底為什麼被帶走?在被帶走和被審判之間,為何人間蒸發了那麼多天,甚至會以年計?他們遭遇了什麼,觸犯了什麼法律,什麼罪名?那些罪名,又到底是什麼意思?他們如何度過這些朝夕折磨的漫長時日?怎樣抗辯?誰給他們辯護?還能在這樣的司法框架內辯護嗎?那些參與拘捕他們的人,又是誰?這些也有父母妻小的捕獵者,是怎樣工作,什麼心態?

面對被黑暗吞沒的活生生的人,我有數不清的問題。

我也知道,對很多人來說,這些問題的答案很簡單,以至於不成問題:「中國」而已——兩個字就說完了。

很記得以前在辦公室,香港同事聽著故事,眼裡是同情,頭卻轉去另一邊:哎,中國就是這樣的啦。是也沒錯。健康的人沒有興趣去探究疾病的機制,光亮裡的人不必花時間凝視深淵。「中國」是一切的理由,躲得遠遠,就好了。就像父母從小教我們的,離壞人遠一點,我們和我們的世界,就不會變壞。

身處其中,你當然知道,不是這麼回事。

惡是一整套的機制,無聲運行於每一個普通人的日常。每個人的動作只要在這機制中適應一點點,或者扭曲一點點,捲入所有人的深淵就形成了。擺脫它的成本會越來越高,高到遠超普通人可以承受,甚至就算離開,與這機制互動出的默契依然留存在你的身體習慣上。而這時,從外看來,無論內裡多少抵抗與掙扎,所有人已逐漸固化成同一個惡的符號。

難題在於,你並不知道,自己什麼時候會「身處其中」,什麼時候可以「置身事外」。

在民主國家的人,可能覺得極權很遙遠。但疫情之後、走向冷戰的世界,民主國家的諸多應對決策,暴政的因子,早已潛藏其中。若把政治的場域縮小,即使在自由法治的社會,家庭、學校、職場、教會等各類大小組織中,暴政運作的因子,更是無處不在。

極權並非他者,它內生於我們之中。電影《浪潮》用一個1967年發生在美國加州中學的真實社會實驗告訴我們:一旦外部環境嬗變,政治文明的退潮,可以很快。

「世界離極權只有五天。」這句本是描述電影情節的話,在7月的香港,變成了現實。

國安法從頒布、生效、確認執法細則、任命執行負責人,再到駐港國安公署作為第四個中央直屬機構在港落地,不過9天。中間的環節,密不透風,在政治上,直接穿透香港特區「自治」的邊界;在法治上,與香港的基本法框架直接衝突,更威脅法治精神與程序正義;在執行上,實質上架空港府,放權警察,令香港往「警察城市」再進一步。

極權生活的感受是什麼樣的?不是一群名叫「極權」的壞人跨過邊境,長驅直入,而是你身邊原本熟悉的人、熟悉的機構、熟悉的行為與生活,突然變了樣子。

香港大學會從舊照片上自動抹去一個被判入監的年輕校友;公立圖書館會自覺開出黑名單、下架敏感人士的書;選舉投票都會被官員或警察任意指控為違反國安法;媒體老闆迅速換掉了對北京不夠友好的內容主管;書展的舉辦方威脅書商們自我審查;在官方黑名單上數一數二號的人物,會在公開文章裡直接指控舊相識的朋友是中共打手;社交網絡上,改名隱身已成風潮,人們自動猜測「敏感詞」並做替換;移民生意大排長龍⋯⋯

極權之所以能如癌症一樣擴散,因為它成功策反的,是我們身體上健康的細胞。社會如人體,如果每一個器官、每一條血管不能各司其職,守住健康底線,那便是全面潰敗。

也因此,當極權壓頂,我們要對抗的,並不是任何一個他者,而是內生於我們自己的恐懼、猜疑、鬆懈、人云亦云。大國博弈,小城攬炒,利弊謀算,都代替不了我們每一天每一分每一秒要度過的時間。在這時間裡,不被極權改變,是我們能給它最大的回擊。

二、拿回語言

恐懼襲來,首先退潮的,是語言。

2019年,我見過一次這樣的大退潮,發生在無數同情香港的中國背景的朋友圈。他可能只是在臉書發一張和平遊行的照片,可能只是說了一句含義不明的香港加油,甚至只是給黃之鋒的IG點了讚,一旦被截圖(多半還是被熟人),就進入公開舉報、微博起底、公安登門、家人被脅......的黑洞。這個人,好像也就消失在了這樣的黑洞裡。社交帳戶關閉、改名、清理及區分朋友、只看不說話、不再談論自己的觀點或想法。在網絡世界裡,語言消失了,人也就消失了。

不過一年後,香港朋友們也開始這樣做了。原本認識的名字變得陌生,原本塞滿同溫層河道的行動信息在臉書上很難再看見了,人們在清理過去的發文記錄,連隨便罵罵人的廢文帖也想刪掉。因為「國安法」的陰影,從傳聞到落地,四十多天,從通過到公開,又過了十多小時。這樣一條威脅最高刑罰是終身監禁的全局性法案,直到發佈之前,都沒人知道具體的法條是什麼。起初,單單是關於「有多恐怖」的猜想,就已經讓許多話到嘴邊的聲音,被嚥了下去。等法條公開後,「原來比我想像的最差情形還要恐怖」的普遍觀感,讓此前猶疑的恐懼落了地,那些嚥下去的話,再也不打算講出來了。

政治的陷落,是從語言的陷落開始的。

當你無法誠實、公開地講出自己的想法,「公共」的基礎就消失了。當表達退回私人領域,交流、爭辯的基礎會流失,思想、判斷的品質也會萎靡。更進一步,若每個人都從公共隱身,組織與連結無處可依,共同體也會趨於潰散。

最要緊地,放棄了語言的你,還可能不自覺地,成為極權體制的一部分。

極權要求人們在謊言中生活。你也許不願說謊,但接受了「生活在謊言中」的現實。正是這些謊言中的正常生活,鞏固、充實、構成了這制度,以至於它們就是制度本身。

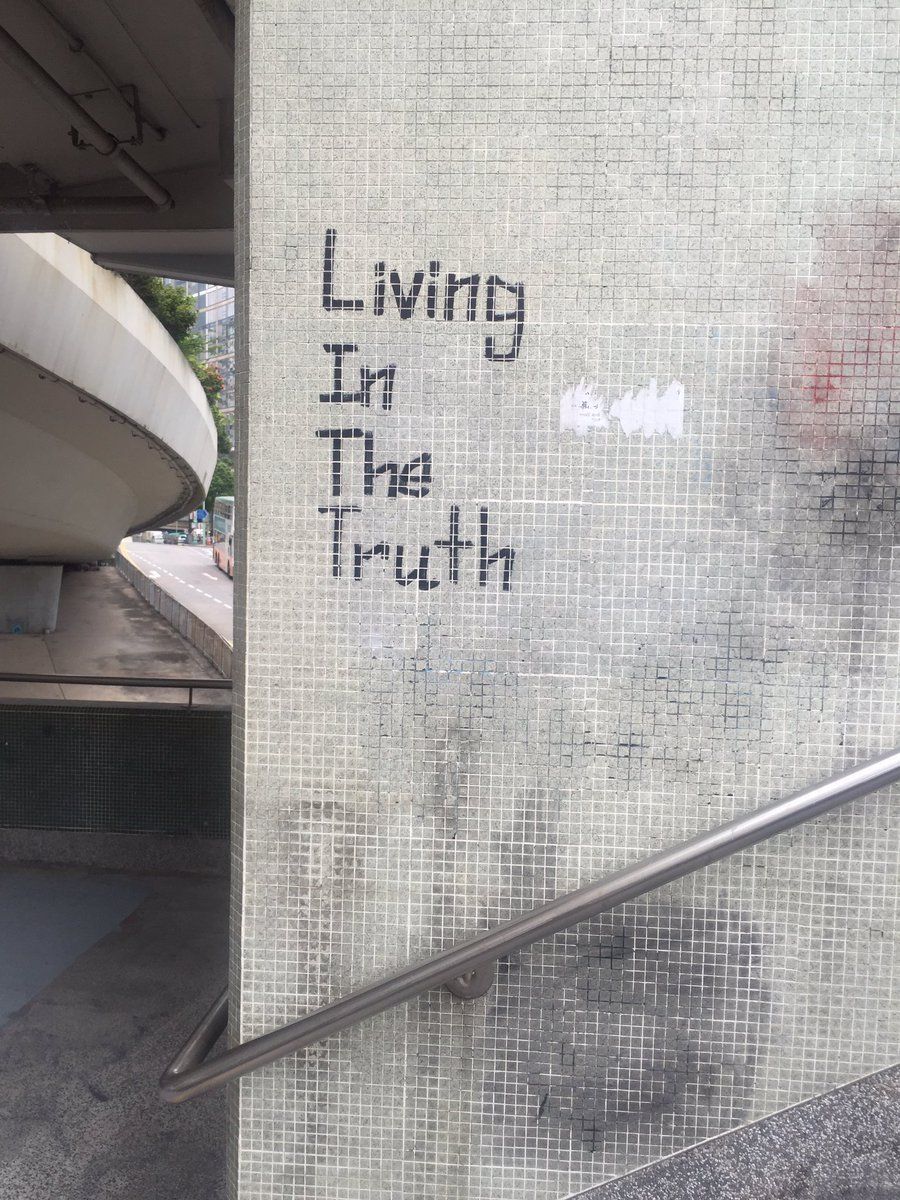

這便是哈維爾提出,每個人堅持「活在真實中」(living in truth)才是對抗極權的最重要支點的道理。他說:「那個自然而然就會將人非人化,將人變得沒有面貌、沒有個性的權力結構,是那個自動機制的特殊產物,它已成為體制的根本。正是這套自動機制的強制要求,選擇那些缺乏個人意志的人來躋身權力結構⋯⋯令只有空談的人才能掌握權力,以保證制度的自動機制可以繼續運轉。」(《無權者的權力》,羅永生譯版)

當我們放棄自己的語言,就已經成為了「非人化」機制的一部分。要抵抗這種機制,首先就是抵抗這種機制在我們自己身上運作的可能,反制恐懼,拿回自己的語言。

語言只在方寸之間,卻是最小單位的自由。

不論是從氣勢洶洶的暴力機器手中拿回,還是從同輩中人排隊坐監的歉疚感中找回,又或者是,從千篇一律的文宣口號中講出一句自己的話,都非常不容易。

在香港,每個人都還記得,自由言談的感覺。延續這感覺,在講每一句話時,記得問自己,國安法之前會怎麼講,為什麼變了,能否不變?如果必須要變,那就問一問:在激情口號之外,你真的想要講什麼?試著把那個換自己的語言,重新講出來。

在自己身上實踐自由,並不是全無或者全有的選擇,正來自這樣,每一步都比下一步多一個支點,一點一點的練習。

三、直視深淵

碩士班的內地學生寫信給我:「我才來香港不到2年,就這麼親眼見證它被摧殘嗎?曾經我們的課堂、還有我心目中的香港是那麼美好。現在,我和朋友們都覺得,難以接受這一切。太難接受了。」

我想了很久,回覆她:我們能做的確實不多,但至少,不要因為太辛苦而扭過頭去。盯著它,體會它,接受這是我們每一個人都要共擔的痛苦。

壞的時代,沒有一劑良藥的解方。在看不到出路的時候,首先要抵禦捷徑的誘惑。捷徑往往是虛假的,是最遠的道路,也是不歸路,急著尋求簡單解藥,反而會往犬儒狂奔,也最容易掉入投機者的陷阱。我們或許都要學著接受,恐懼無法排解,內疚難以癒合。站在原地,目睹巨大的物是人非之後所帶來的種種情緒,不會輕易消除。就像阿倫特點評茨威格寫於二戰時的《昨日的世界》時感慨:我們每個人都是這場巨大轉變的見證人,我們都迫不得已接受這一點。

與朋友開玩笑時,我說記得小時候在中國,是生活在一種已達熟成期的「不自由」極權體制裡,所以我們常自嘲:我們還沒長大就老了。成年後到了香港,雖然熟成期的資本主義社會有這樣那樣的問題,但在這自由之地,彷彿重返青春,遇見的人都單純,規則都透明清楚,社會總相信有公義。

萬萬沒想到,我們會在香港,見證一個社會從自由迅速墜入不自由的境地,會見到極權從零到一,原地生成。

那,直面、糾纏、抵抗,就視為時代給我們的挑戰和使命吧。

許多人談移民。但移民與否,根本不是問題的關鍵。在本地大可以渾渾噩噩,做個幫兇,在他鄉自由之地,亦可以承擔香港,持續行動。問題的關鍵是,無論身在何處,能否堅持做個「見證人」,面對深淵時,接受深淵帶來的痛苦,也不要閉起眼睛。

直視深淵,卻不被它扭曲,並不是件容易的事。

每個人都可以找到自己的練習方式。作為記者的我,練習的方式是觀察:仔細地觀察深淵,並觀察它如何與自己互動,藉著觀察,分離出現實、現實給我帶來的情緒,與真正的自我。由此,不要讓自我被它們扭曲,但也不要躲開它們。

觀察深淵的形成與運作,會擺脫自我中心的視角,會令我們明白,我們每個人所遭逢的時代,自有其歷史性的脈絡,極權也非他者。因此,並不是因為我們特別慘,才遇見這些,甚至反過來,往往是因為我們過去所經歷的好時光與周圍世界相比,太過幸運。

1997年以來,香港從一個最去政治化的商業城市,變成全球抗爭之都、一切事情都政治化的城市,驅動她的核心焦慮只有一個詞:自治。面對崛起擴張的中國大陸,面對人治之下政治氛圍不確定的中共政體,怎樣保住「一國兩制」這一脆弱框架下的自治?

2003年反對23條立法、2012年反對國民教育、2019年反對逃犯送中,目標都是保護香港的自治空間,不受大陸模式滲透。2003年一直到2014年的爭取民主運動,目標也是落實基本法寫明的普選制度,令香港的「高度自治」以制度化的方式被保障。

從胡溫時代,再到習時代,中國的內政及外交均從溫和走向強硬。而資本主義全球化經歷了超過20年高歌猛進,在各國積累的內部矛盾也開始逐漸爆發。作為中國與世界橋樑的香港,在兩邊都各自內捲的緊張關係中,香港自身的邊界,也張力滿滿。

在如此氛圍中,香港爭民主的議程,在2014年雨傘運動後,以失敗告終,北京的回應是發佈白皮書,強調中央對香港的全面管治權。保自治的議程,則在2019年反送中運動後,被全面壓制,北京的回應是繞過本地立法,直接以全國人大推出《國安法》,在港執行。

港版《國安法》並非突如其來,但在香港與中國、中國與世界的互動中,顯然也非終點。只是,模糊且充滿人治空間的中國式法條,對執行部門的充分放權,輔以機器般高效執行的港式官僚系統,令這法律帶來的,壓制自由的即時效果,比預期更加強烈。但高壓之下,依然有數萬人不斷上街,超過六十萬人以民間投票表態。「暴政」所引發香港體制裡原本「非人化」的部分,與香港公民社會中人性化的堅持之衝撞,值得細究。

過去十天,我也在自己身上,觀察恐懼的形狀。

它很具體,作用在寫作時的字斟句酌上,作用在看到新聞時對自己的聯想上,作用在夜晚的夢境裡。它讓人很不舒服,但也時時令我好奇:原來在恐懼中的我,會做這些反應,而冷靜下來,多半不是必要的。

在這樣的覺察與回推中,我學著尋找,可以對抗它的支點。

最重要的,就是不要被外在的恐懼綁架了自我的生命議程。提前想好,自己可以承擔的極限,凡是沒有到這條極限的,照做不誤,不用被時時出現嚇唬人的消息影響。到了極限,再根據具體環境評估,是否要調整極限本身,或是調整動作。

四、不要猜疑

極權並沒有足夠的牙齒去實現細緻的暴力管治。它的真正有效,是依賴恐懼讓人們自我約束;同時,通過審訊、抓捕的秘密化,令人們彼此猜疑,陷入孤立。恐懼會消滅行動,猜疑會消滅組織——極權由此有效。

前幾日,黎智英在《蘋果日報》寫作的某專欄文章是一例。文章中,他引述了「網紅夫婦」的說法,指有位城中名人「獅子頭」對他們進行長達七個小時的威脅,暗指「獅子頭」是中共打手。然而相關內容語焉不詳,核心當事人均以綽號出現,惹人猜疑。多數人猜出「獅子頭」是誰,「網紅夫婦」亦有各種傳聞,但沒有一個核心當事人出言證實或證偽,很快,這成為一宗繪聲繪影的城中迷案。幾十年來在民主派圈中交友廣泛的「獅子頭」的友人們均竊竊私語,暗自打聽:這到底是不是真的?我還能不能相信這個人?

這樣的「捉鬼」場面,在歷次社會運動到了衝突最激烈、方向最搖擺的時刻,許多人都不陌生。當人人蒙起面來,那人人就都有嫌疑是對家的臥底。帶頭衝擊的那個人,是勇武抗爭,還是對家派來抹黑栽贓?這個問號只要你想,永遠都在。而只要這個問號浮起,行動最根本的信任就被破壞,弱勢者團結一致的動力也會渙散。

紀錄片《理大圍城》,帶觀眾重返香港理工大學那黑暗的十幾天:一方面是警察的強力包圍,「全部暴動罪」的指控,一方面是中間人不斷來接走部分未成年人學生,掀起留守者之間嚴重的相互猜疑,不但人們無法連結、組織、協商,心理防線也幾乎徹底被擊垮。

秘密政治一旦發揮作用,朋友圈裡,我們還能相信誰?對誰說話才能放心?是不是什麼都不要說了?若我不相信別人,那我自己還會被別人相信嗎?

我們知道,猜疑的循環必須停止,我們才能重新回到自己的議程,建立信任與連結。但不猜疑,並不是不做判斷,盲目信任。情報收集、秘密調查的秘密政治是現實,罔顧現實同樣是不智,嚴重時更害人害己。不盲信,又不過度猜疑,這中間的現實平衡該如何拿捏?

在中國做採訪多年,我自己的經驗是,建立自己的行事準則,並儘量使其透明化:

該相信什麼人?

就像看新聞一樣,建立自己的信任清單。信任清單上的人說的話,默認為真,除非有事例被證明為假。不在信任清單上的人說的話,且聽之,且存疑,除非被多方證明為真。立場變化非常突然且劇烈的人,不妨先存疑,直到經過一段時間的驗證。

朋友間怎麼說話才安全,不會被告密?

我的方法是,說話時,儘量不要去分辨朋友。只需自己分辨,什麼事可以說,什麼事不可以說。可以說的,無論對家人、朋友、媒體、私下或公開都講一樣的話。不可以說的,無論對家人、朋友、公眾都不要講。

如何讓自己被信任?

很簡單,不功利,不八卦,言行一致,日久見人心。

以上是我給自己的小小原則。宗旨是用最簡單的原則,劃定安全底線,其它一切,都儘量攤開在陽光下。對抗秘密的,從來都不是更多的秘密,而是光天化日的表達與言說。

五、志業與愛

任何一個對生命有追求的人,都會在面臨陡然失去自由的環境時,心懷強烈不甘:我不想要妥協,不想要自我審查,我不想要把生命浪費在擦邊球、琢磨能說不能說的遊戲裡,我不想要自己無法再討論真正具有創造力、探索性的大千世界的各類議題,我不想要自己每天只盯著敵人什麼時候完蛋,在思想的世界停止遠航。

這些不甘,往往是最初支撐我們抵抗的動力。

然而,在個人身上,抵抗暴政的陰影,是一趟漫長的旅程,需要持續不斷地練習,也需要持久的能量。這些辛苦背後的持久動力,很難是憤怒或不甘,不是「不要什麼」,而必然是「要什麼」。

國安法之後,香港街頭的口號,從「反抗」、「報仇」、「光復香港時代革命」,變成了「我哋真係好撚鐘意香港」。儘管這是躲避審查的策略,但人們潛意識裡彷彿也明白,愈黑暗的時候,愈要愛,因為只有愛是持久的動力。

愛不是抽象的。以香港為例,我們愛的香港,需要有更具體的想像。我們想要追求的、或者守護的,是什麼樣的生活方式?什麼樣的社會想像?我們怎麼看待自己在追尋這條路上的角色?怎樣把這角色與自己的志業與興趣結合?說到底,你活這一生,最想做的事是什麼?

也是哈維爾說,他討厭自己被標籤為「異見者」,因為一個有豐富生命的人,並不是被「與政權聲音不一致」所定義的。說到底,政權又算老幾?「異見者」不過是在實踐生命的時候無可避免地跟權力槓上的人而已。他們有生命目標,有放不下手的興趣,有願意為之付出實踐的信念感,才會有與暴政「鬥長命」的勇氣和耐心。他們可能是醫生﹑廚師、飛機師、社會學家﹑音樂家﹑作家、藝術家——各行各業的普通人。

也只有每個人都樹立,並且盡力維護生命的目標,才能迫使政治衝破極權的目標,回歸到它唯一正確的立足點:個體的人。

我們一直在談自由的失去。但更重要的是,擁有自由是為了什麼?自由的目的,是讓個人擁有更自主的生命。也只有生命的自主——我們知道自己要過什麼樣的生活,並且去過,而不是被生活所驅使——才是去捍衛自由的最大動力。

我們抵抗恐懼、破解猜疑、開口說話、不做極權的幫兇,都並不知道是否真能改變世事。但凡此種種,最終是為了做回一個完整的人——避免被削減、被消散、被征服,避免現在的自己、過去的自己和將來想要成為的自己相斷裂。讓生命在抵抗中,依舊有目標,能創造。

大時代,寫給自己,也與朋友們共勉。

本文亦發表在《天下》雜誌:https://www.cw.com.tw/article/5101091

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!