醫學與人權的拉扯和身分階級的傲慢—— 《致命廚娘:不要叫我傷寒瑪麗》

散播細菌或病毒的帶原者向來都會引發大眾的恐慌,這類經驗在近三年來並不令人陌生。對於帶原者的防範也依社會制度和文化的差異而採取不同程度的作法,在注重個體人權的民主國家,政府機關或許會考量帶原者的個案狀態,在不侵犯人格尊嚴的情形下,在隔離考量與人身自由保障間會予以衡量;獨裁極權國家則是舉著「國家利益」的旗幟,肆意侵犯人民的人身、財產,此類事件殷鑑不遠,歷歷在目。

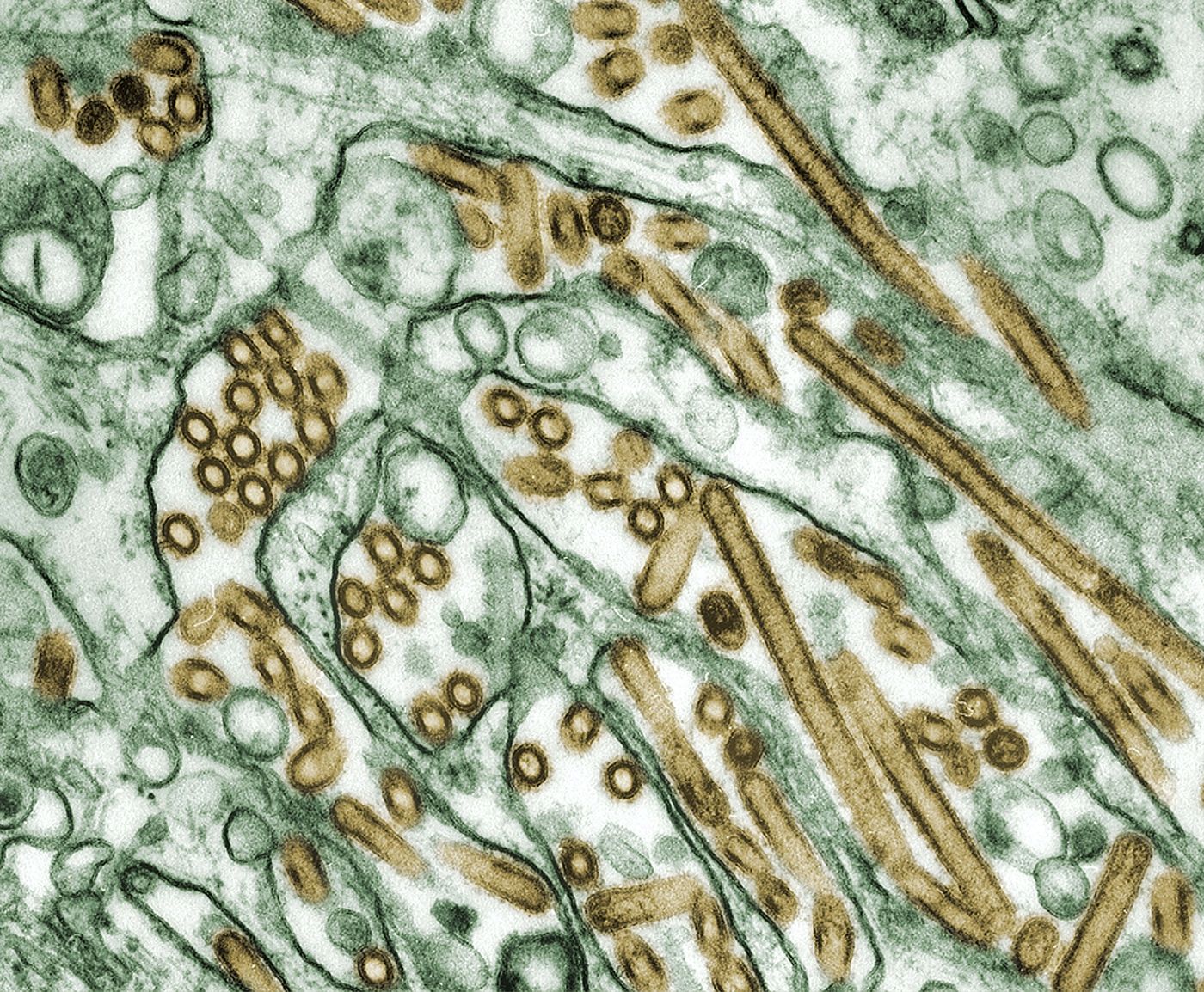

瑪麗·馬龍的身分在她所處的年代對她並不算友善,假如沒有傷寒疾病肆虐,她依然能過完艱難卻平凡的生活,她就是萬千普通的愛爾蘭移民之一,在紐約各個受僱家庭中擔任廚娘及幫傭度過一生。但在她身上卻發生一件足以扭轉命運的大事,在二十世紀初期,尚未有「健康帶原者」的概念,瑪麗·馬龍的體內被發現有傷寒桿菌,使得她所在之處都有發生傷寒感染的病例,唯一弔詭的是,她依然保持著健康。她的健康狀態卻也令她被打著「醫學研究」的大義旗下,被剝奪人身自由和名譽——並背負著「傷寒瑪麗」的污名。

喬治·梭普,這名流行病學家是改變瑪麗命運的關鍵人物之首,他的成就來自於犧牲瑪麗的人身自由。梭普對瑪麗鍥而不捨地追蹤、騷擾,彷彿「悲慘世界」中的賈維爾與尚萬強的重現,但相比賈維爾心路歷程中對法律與正義的掙扎與懷疑,梭普顯然心安理得許多,他甚至很自豪自己為公共衛生做出巨大貢獻。

瑪麗的劣勢在於她是名移民、低社經、大齡單身女子,當梭普發現瑪麗與眾多傷寒感染的事件有關時,他採用的手段可說是相當粗糙,而且從梭普留下的第一手紀錄看來,這位自封為「流行病鬥士」,他對於自己採取的行徑對瑪麗的冒犯沒有絲毫自覺,反而在受挫後一味檢討受害者。

瑪麗的問題不單單只有傷寒疾病的傳播,也隱含著階級的偏見與歧視,她的身分背景使她在美國社會難以躋身中產階級,而那個階級對女人的傳統印象多半是:虔誠、純潔、顧家,以及順服。但以幫傭和廚娘為業的瑪麗若要在這種環境中存活下來,她便無法完全遵照以上的原則行事,瑪麗雖非溫柔婉約的女子,但她捍衛自己,勇於反抗的姿態,展露出身為人的真諦。但在社會主流的中產階級眼中看來,瑪麗的反抗意味著離經叛道。

梭普在追逐功成名就的道路上漸漸忽視瑪麗也是個權利個體,他將瑪麗與疾病本身混淆,對於瑪麗的防衛態度起了敵意。梭普心態的轉變可怕之處在於他是以紐約衛生局的名義來進行對瑪麗的調查,紐約衛生局代表的是政府機關,當政府以高位的姿態對人民的權利進行侵害時,人民很難相以抗衡。梭普與瑪麗之間的權力不對等,讓這件事情已經超脫公共衛生的範圍,從梭普留下的紀錄來看,其中摻雜了不少私人情緒,這些情緒多半是在瑪麗對梭普進行反抗時而來的。尤其後來依紀錄可知當時其他健康帶原者所感染的人數遠多於瑪麗造成的影響,更顯見對瑪麗的「追殺程度」完全違反比例原則。

從瑪麗·馬龍的經歷可以凸顯的是當時階級的偏見與傲慢,還有人權保障的概念缺乏。一名認真負責,刻苦努力生活著的女性——在今日說不定是種榜樣的存在——卻因為政府粗糙的手段和梭普的自以為是,她的人身自由被剝奪,無異於無期徒刑的罪犯。

或許在「追捕」瑪麗的事件上,梭普表現得像是個不在乎道德倫理的瘋狂科學家,然而在瑪麗以外的事件,他仍有貢獻良多的一面:他改善紐約街道的衛生維護方式,還有針對街頭廢棄物的處理與集中也提出創新的方法。可以看出即使是有專業能力及擁有豐富知識之人如梭普,其在所處的當下環境影響下也會落入這種人權侵犯的盲點,當時的社會氛圍也允許梭普這樣去侵犯一個人的人權而認為是「必要之惡」。

任何一個人都很有可能變成瑪麗·馬龍,或是喬治·梭普,小個體被大政府侵害,擁有反思及思辨的能力以及活躍開放的社會,以民為主的制度,才有防止或降低這類的侵害再度發生的可能。倘若一個社會缺乏,也不鼓勵,進而掩蓋反思的存在,那麼類似瑪麗的情形只會一再重演成為常態,而非一個值得深思的警世故事。

其他出沒地: