“让欧洲再次伟大”:特朗普影响下的欧洲右翼和政局

作者:王繁阴

前言:2025年5月6日,经历了首轮投票失败后,基民盟主席梅尔茨最终有惊无险地成功当选德国总理,新政府正式组建。这位德国新总理要面对的一个走向孤立主义的美国,和因特朗普而天翻地覆的欧洲。

5月2日,德国的劳动节假期刚刚过去,德国宪法保卫局投下了一枚重磅炸弹。

通过发布一份新闻稿,宪法保卫局宣布将视德国的极右翼政党“另类选择党”(Alternative für Deutschland,下文简称“选择党”)为右翼极端主义。

在德国,宪法保卫局是一个专门负责监控违宪、反民主组织或行为的情报部门。它没有完整的执法权,更多是一个预警系统,但它发布的报告经常会被宪法法庭作为重要证据。

这份声明引发了众声喧哗,许多人支持,但也有一些学者在媒体上发出质疑,认为宪法保卫局应该公开更多信息,不然无助于公共辩论。选择党的高层直呼这是对民主的攻击。

尽管“禁止选择党”的讨论开始重新升温,但是宪法保卫局的认证并不会自动开启禁党程序。在德国,禁党的难度极高,历史上成功的案例寥寥。所以宪法保卫局报告的影响力不应该被过度高估,它并不会改变现有的政治版图。

这本不是一件国际性的大新闻,但随着马斯克、万斯、鲁比奥这几个华盛顿内除了特朗普外最有权势的人高调抨击德国的体制,为选择党呐喊助威,一切都不一样了。

但这一次,选择党未必会领情。

这不仅仅是因为特朗普在德国极其不受欢迎(根据四月份的一项民调,在德国,只有18%的人对特朗普有好感),更因为特朗普的对外政策让选择党陷入撕裂。

选择党和德国其他极右翼力量曾经因为特朗普的第二次入主白宫而欢欣鼓舞。极右翼杂志《Compact》在其网络商城兜售一枚七十多欧元定价的特朗普“英雄奖章”。

选择党也颇受特朗普阵营的青睐,马斯克甚至称选择党为“德国最后的一丝希望”。

但是在特朗普的一百天统治之后,选择党处于十分尴尬的境地。自从“解放日”宣布所谓“对等关税”之后,选择党的两位联合党主席就发出了截然相反的声音,党主席蒂诺・库帕拉(Tino Chrupalla)声称“理解特朗普”,但是另一位党主席爱丽丝・韦德尔(Alice Weidel)则对美国的关税持批评态度。

矛盾的立场也出现在党内其他人中,选择党的一位联邦议员斥责特朗普的行为是“经济政策的切腹自尽”。而议会副党团主席要求联邦政府要施压欧盟更强力地跟美国谈判。

对于一个长期追求退出欧盟、或者至少削弱欧盟能力的政党来说,这一幕近乎荒谬。

而这并不是选择党独自面对的困境。

全世界极右翼,联合起来……吗?

一开始,大多数评论家都会觉得,特朗普的胜选对于全球左派和中间派是一场毁灭性的打击。

情况似乎很明显,特朗普在美国得到了酣畅淋漓的大胜,这似乎代表美国选民已经明确拒斥了进步政治、身份政治、多元文化、政治正确、绿色政治,且将会产生国际效应。

一个右翼民粹保守主义的黄金时代似乎即将要来临了,不仅是特朗普,很多学者、观察者都对特朗普可能会对欧洲极右翼带来的助力不寒而栗。希腊政治学者尼古拉斯・尼古拉伊迪斯(Nikolas Nikolaidis)就曾痛苦地写道,特朗普可能会成为欧洲极右翼的榜样,成为他们的“意识形态灯塔”。

而欧洲右翼力量早就对特朗普狂热异常。在今年2月,马德里举办的一场“欧洲爱国者”党团(Patriots for Europe)的集会活动上,西班牙极右翼“呼声党”(Vox)热情地打出“让欧洲再次伟大”(MEGA)的口号。

欧洲爱国者党团是欧洲议会中的极右翼党团之一。曾经,党团的大部分成员与德国选择党等极右翼政党一起属于“身份与民主”(Identity and Democracy)党团。但因为选择党候选人在欧洲议会大选中发表了亲党卫军的言论,而招致法国极右翼国民联盟(Rassemblement National)领袖玛丽娜・勒庞(Marine le Pen)的反对,勒庞主导当时极右翼的“身份与民主”党团开除了选择党,党团就此分裂成国民联盟主导的“欧洲爱国者”党团和选择党主持的“主权国家欧洲集团”(Europe of Sovereign Nations Group),后者在欧洲议会的光谱中属于最右翼的团体。

但清除更为极右翼的选择党并不会让这个党团变得温良。“欧洲爱国者”党团痴迷于特朗普在大西洋对岸掀起的话题风暴,从文化斗争、巴以冲突、俄乌战争、反移民、反性别政治到公开宣扬威权主义,他们都想在欧洲大陆上照单全收。

这个党团峰会的超级明星有呼声党党魁圣地亚哥・阿巴斯卡尔(Santiago Abascal)、匈牙利总理欧尔班、国民联盟领导人玛丽娜·勒庞、意大利副总理兼“北方联盟”(Lega)党魁马泰奥·萨维尼(Matteo Salvini)等。不少人已经执政或者参与执政联盟,影响力非同一般。

欧尔班在峰会的演讲中毫无障碍地宣扬种族替代理论,即移民将会替代欧洲白人人口,他还称呼移民为“入侵”,并重复着索罗斯相关的阴谋论。

长期主张意大利北方独立的民族主义民粹政客萨维尼也在会上赞扬特朗普的经济保护主义:“如果现在有成千上万的汽车工人失业,这不是特朗普的错,而是布鲁塞尔强加的经济、工业和环境自杀政策的结果。”

特朗普成为了一切问题的正确答案。

在2月的马德里,对于欧洲极右翼来说,似乎一切都显得那么美好,似乎特朗普的胜利也是他们的胜利。

类似的情绪也出现在美国保守党主导的CPAC(Conservative Political Action Conference)上。同样也是在2025年2月,这场聚集在美国华盛顿的右翼大会邀请了诸多世界极右翼领袖,比如阿根廷总统米莱等等。“欧洲爱国者”党团也参加了大会,当然还有风尘仆仆的欧尔班,他就是在这里说出那句特朗普“拯救了”美国的。

奥尔班骄傲地说,自己所带领的匈牙利是打击非法移民的先驱。

但就在这场大会上,史蒂夫・班农颇有挑衅意味地做出了形似纳粹礼的手势。坐在台下的国民联盟明面上的党魁、勒庞扶持的接班人若尔当・巴尔代拉(Jordan Bardella)立即离席,急匆匆取消了当晚准备好的讲话。

“……其中一位发言者为了挑衅,做出了一个涉及纳粹意识形态的手势……因此,我立即决定取消原定于今天下午在活动中进行的发言。”巴尔代拉解释道,故意没有指出班农的名字。

而班农对巴尔代拉的离席十分不屑,他对法国《世界报》的记者说,巴尔代拉是“懦夫”,没有资格领导法国。

这个事件几乎成为了一个缩影,触及了“极右翼大联合”的一个无法弥合的巨大障碍。

在勒庞因为在欧洲议会中的贪污案被法国法院宣判禁止担任公职五年之后,特朗普和他的政府也及时对勒庞提出声援:“这对法国和伟大的法国人民来说都太糟糕了,无论他们站在哪一边。FREE MARINE LE PEN!”

和后来的选择党的情况类似,勒庞对此的反应非常尴尬,甚至没有什么反应。

勒庞早就开始疏远特朗普,她放弃了庆祝特朗普的第二次当选,与普京十余年的亲密关系至今仍在折磨着勒庞,这份教训让她不愿意过度亲美。而美国总统及其班底的出格言论也可能会打击到勒庞的“去魔化”战略。她需要拉拢中间派选民,没有他们,勒庞没有任何当上总统的可能性。

当年,勒庞的父亲老勒庞(Jean-Marie Le Pen)曾经挪用《共产党宣言》的句式,在文章中写过一句“全世界民族主义者联合起来!”,并大力抨击美国推动的民主文化、全球化和多元文化。

老勒庞的梦想,似乎在遥远的华盛顿成真。

只不过,勒庞在2015年因为老勒庞淡化大屠杀的言论,开除了自己父亲的党籍,作为“去魔化”策略的一部分。

“你必须像特朗普那样。你必须对这些人说,‘去你妈的。我们正在赢,我们不会玩你们的小把戏。’”在评价巴尔代拉离场时,班农对《世界报》说。他似乎对国民联盟的“去魔化”战略嗤之以鼻。

但他确实忘了,巴尔代拉和勒庞应对的不是美国选民。

“房间里的大象”

勒庞对特朗普的谨慎除了“去魔化”战略的需要之外,或许还有两个原因。

第一个原因是,特朗普的战略并不一定能在欧洲见效,至少不是在西欧。

与美国体制不同,在欧洲多党制格局下,极端政党一旦招致主流党派的围剿和隔离,想要独自突破,就会变得极为困难。法国共产党和意大利共产党曾经都在国内多次取得超过30%的选票,但在二者崩溃改组前都没有建立过政府。

勒庞在被宣判后,也呈现出路线的犹豫不决。她早就用“体制”这个词指代法国官僚阶层,想要达到类似于特朗普“深层政府”(deep state)口号的效果,但又不愿意彻底否定法国体制。在4月6日举办的一场支持勒庞的集会中,勒庞引述了马丁・路德・金(实在讽刺),呼吁“和平与民主、民众与爱国的抵抗”,在出现对法官的死亡威胁后,她又极力谴责暴力,说并无煽动叛乱的打算。

这背后的原因,其实是因为法国选民并不像美国人那样反建制。大部分法国人仍相信相信司法独立,接近七成的法国人都认为立即剥夺勒庞的被选举资格是合理的。过度攻击体制,可能会给勒庞带来意想不到的麻烦,甚至毁掉这些年来“去魔化”战略的成果。

第二个原因是,特朗普的支持或许已经逐渐成为一件国内选举的负资产。

在“解放日”的全球关税战之后,尽管特朗普及时刹车,但对欧盟的关税压力已经让许多欧洲民众心生厌恶,而特朗普国内政策的许多灾难性后果也正在被欧洲选民注意到。

地球另一边,在加拿大和澳大利亚举行的两场大选中,右翼候选人都遭遇了惨败。加拿大保守党本来领先自由党20多个百分点,澳大利亚联盟党也在几个月前领先工党,但都或多或少因为特朗普,发生了选情的逆转。

加拿大亲保守派的报纸《国家邮报》(National Post)甚至哀叹道:“无论他们多么努力,都无法将以唐纳德・特朗普为主题的选举从卡尼的自由党手中夺回到他们自己擅长的负担能力和生活成本的主战场。”

《卫报》的澳大利亚首席政治记者 Tom McIlroy 在半岛电视台的播客中就曾形容,尽管澳大利亚并没有被威胁吞并,但特朗普仍然是“房间里的大象”。

这只大象不仅仅横在左右对决中,即便在右翼内部,特朗普也投射出长长的阴影。

意大利是个极好的例子。梅洛尼政府是意大利历史上少有的稳定政府,而她也成为“解放日”后第一个拜访华盛顿的欧盟成员国领袖。她视自己为美、欧的协调者,身为右翼党团欧洲保守派和改革主义者党团(European Conservatives and Reformists)的主导者,她也视自己为中右翼与极右翼的协调者。

这位出身于后法西斯主义政党、梦想着把意大利变为总统制国家的极右翼总理,一向被视为最成功的欧洲极右翼领袖之一,她把跟特朗普的私人关系视作一个重要的权力杠杆,如果成功协调,她在欧盟和国内政治中的权力地位就会继续上升。

但她的副总理萨维尼也这么觉得。

如前文所述,萨维尼的政党“北方联盟”来自“欧洲爱国者”党团,立场比保守改革者党团要更为极端。在爆发关税战之后,萨维尼立场坚定地表示不应该报复美国,而应该谈判和调解。而梅洛尼则并不排除对美报复关税。萨维尼还绕开梅洛尼私下跟美国副总统万斯打了电话,这让梅洛尼极为恼火。

萨维尼将特朗普的存在视为扩张自己的支持率并夺权的好机会,他已经在执政联盟内发动了许多攻讦,攻击外交部无力与特朗普沟通,暗示应该由自己来掌管权力极大的内政部。对于支持率跌破10%北方联盟来说,通过表演得比梅洛尼更“特朗普”,萨维尼找到了一个难得的权力杠杆,他已经没什么好失去的。

梅洛尼在国内的权力则高度依赖于中右翼的支持。在国际上,梅洛尼仍然需要欧盟的资金援助。她也在援助乌克兰的议题上投入了太多政治筹码,无法轻易退出。

而萨维尼则可以在“和平方案”上发表更肆无忌惮的亲美和亲俄言论。

“现在她(梅洛尼)有可能从双方的朋友变成双方的敌人。”罗马卢伊斯大学当代史教授乔瓦尼・奥尔西纳(Giovanni Orsina)对 Politico 表示,尽管他指的是美-欧双方,但也未必不能是中右翼和极右翼双方。

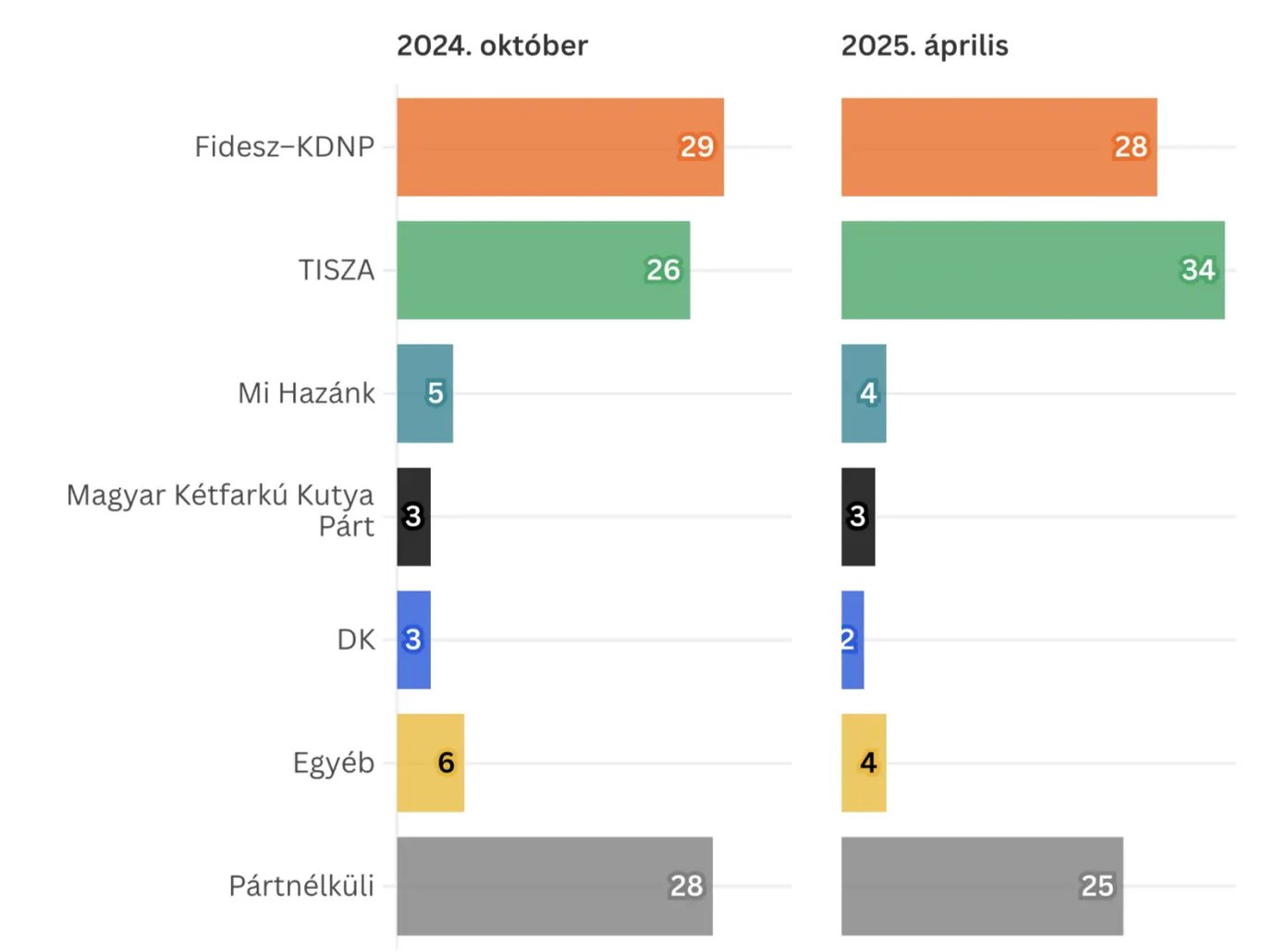

讽刺的是,就在得到了特朗普政权全力支持的民粹主义右翼“圣地”匈牙利,在西班牙和美国都出尽风头的总理欧尔班,其实在国内并不好过。经济的乏力、欧盟的制裁、国内对于威权主义的不满都让他身心俱疲。在挑衅性地通过了一项禁止 LGBTQ 集会的法律之后,在一些民调中,他所在的青民盟民调也已经跌破30%,落后中右翼的新兴挑战者“TISZA”6个百分点。

而美国的关税则让他的境况雪上加霜。

“关税对我们来说是不利的,但我们正在谈判其他经济协议。”这位特朗普的亲密朋友对媒体承认。

美国关税的影响对东欧尤为明显,根据一项丹麦工业联合会的研究,美国的关税可能会让匈牙利、捷克、波兰等国经济增长率下降2-4%,而在这些国家的政坛上,都不乏特朗普的崇拜者。

波兰外交部长不无嘲讽地说:“我很好奇我们的右翼人士如何解释特朗普对欧盟征收的关税将是对俄罗斯关税的两倍这一事实。”

意识形态上的亲缘性并不一定必然能带来利益上的共识。一旦欧洲国家以单边谈判的形式出现在美国面前,他们的议价能力低得可怕,唯一理智的选择是以欧盟集体的力量去跟特朗普谈判。但是几十年来,欧洲的极右翼最重要的议题之一,就是解散欧盟或者削弱它。

特朗普给了欧盟一个绝好的机会,让它展现自己的力量。

“让欧洲再次伟大”

剧变发生在德国,欧盟的心脏。

已故前美国驻德国大使约翰・科恩布卢姆(John Kornblum)曾经戏称,德国是那种可以对某件事固执几十年,却突然接受重大转变的国家。

5月6日,出身中右翼联盟党(CDU/CSU或者Union)的新德国首相梅尔茨(Friedrich Merz)正式就职。在执政联盟谈判结束之后,在整个四月下旬,全德国人都在等到执政联盟的伙伴社会民主党(Sozialdemokratische Partei Deutschlands)的全党员投票,只有得到普通党员的多数支持,社民党才能签署协议,以建立新政府。

这份执政协议有太多妥协,以至于被选择党严厉攻击。而梅尔茨也违背了竞选承诺,改革了臭名昭著的“债务刹车”(Schuldenbremse),这是一个很独特的制度,与美国的“债务上限”类似,但直接写进了德国宪法,且更加严格,更大地限制了政府举债的能力,以避免南欧的欧债危机在德国发生,推动此法的默克尔就以节俭财政闻名。梅尔茨屡次说不会取消债务刹车,但在协议谈判初期,他就和社民党、绿党一起修改宪法,举债五千亿欧元投资基础设施并取消了国防开支限制,大大违背了联盟党的传统,也导致它的支持率有所下降。

社民党对这份充满了妥协的协议也充满了抵触。担任法兰克福“青年社会主义者”委员的 Lale Kralik 告诉笔者,她会对这份协议投“不”。

“协议一点都不诚实,有很多项目,但却不说钱从哪儿来。”她说。

社民党不排除加税,但联盟党对此则一直拒绝,这也在执政协议中有意模糊。

“但当然,也有很多好的理由对执政协议说‘是’”。Kralik 承认道。

对经济危机、美欧关系破裂、重新大选和选择党上台的恐惧,是督促社民党党员投票支持协议的重要理由。

而且 Kralik 相信,执政协议最终一定会通过,投反对票只是一种施压高层的策略。

她的预感是很准确的,最终结果显示,赞成票接近85%,这一比例高得令人惊讶,比前几次执政协议投票都要更务实。

这背后的焦虑不言而喻。

特朗普的“解放日”给联盟谈判带来了异乎寻常的压力,甚至加速了联盟谈判。

那个曾经给马克龙的“战略自主”带来极大困扰的德国,现在似乎走在了一条“欧洲自主”的轨道上。

修宪之后,五千亿欧元的基础建设基金和几乎没有上限的国防开支不仅可以刺激德国和欧盟的经济,挽救垂垂老矣的基础设施,还可以扩张德国的军备,以满足欧洲盟友们多年所愿。东欧的盟友们一直呼吁俄罗斯的威胁,希望德国承担更多防务责任。正如现任波兰外长所说:“我更害怕德国对武装的厌恶,而不是害怕德国的武装。”

若无普京和特朗普,这一切都不可想象。

“想象一下,如果德国宣布了数十亿欧元的联邦国防军支出,而特朗普并不在白宫。大多数邻国会感到震惊。然而,现在梅茨可以实施一些曾被视为不可能的事情。”保加利亚政治学者伊万・克拉斯捷夫 (Ivan Krastev) 接受采访时说。

危机当然可以造成分裂和动荡,但危机同样有可能制造“联合”。不仅在德国国内政治,这在欧盟层面也是一样。

最近,一些几乎从未有人设想过的政治格局也在被提出,比如前德国外长加布里埃尔(Sigmar Gabriel)竟然公开声称加拿大应该加入欧盟,这引发了媒体的热议。

尽管短期来看这几乎没有任何可能,但无疑凸显出特朗普时代欧洲政治的一大动向:欧盟作为一个政治实体,正在因为跨大西洋关系的崩溃,而被迫激活自己的政治辐射能力。

或许令很多人惊讶的是,在极右翼政治风起云涌的近年,欧洲各国民众对欧盟的支持率达到了创纪录的高。

甚至屡次拒绝加入欧盟的挪威,这几个月来对入欧的支持率也在飙升。而灾难性的脱欧和特朗普的压力也让英国再次跟欧盟变得亲近。

更讽刺的是,在极右翼治理下的斯洛伐克,民众对欧盟、欧洲议会的信任度甚至超过了对本国政府、议会的信任度。只有百分之三十多的斯洛伐克人信任本国政府,但有超过一半的人相信欧洲议会。

这或许表示,欧洲诸国国内的极右翼民粹将会更难施展“脱欧”策略,甚至也更难抵挡欧盟内部更多一体化的改革。选民们或许会因为诸多原因青睐极右翼政客,但未必会支持极右翼的所有话术。

长期以来欧洲极右翼都在宣扬从欧盟手中夺回“主权”。但矛盾的是,在特朗普时代,他们的对外政策似乎又表明他们不在意“主权”。

比如,罗马尼亚狂热的特朗普支持者、极右翼政客乔治・西蒙(George Simion)就把一切都赌给了特朗普,他戴着特朗普的MAGA帽子,宣称自己和共和党是天然盟友。他宣称希望罗马尼亚和所有北约成员国应扩大军备开支以满足特朗普的需求。

这听起来实在不像“民族主义”的腔调。

他把自己的政治前途跟特朗普绑定在一起,当然也是因为罗马尼亚有着欧盟内最广泛的特朗普支持者,高达六成。但与此同时,同样有六成的罗马尼亚人相信欧盟是超级大国,并有超过一半的人支持欧盟扩张或者至少维持现有影响力。

可以预见的是,如果美国的贸易战、亲俄态度和扩张领土的胡言乱语继续霸占着版面,即便是民族主义者也可以被动员起来支持更加统一的欧盟以对抗美国。《卫报》的分析文章看到了在欧洲可以采用一种新的政治动员方式:“很少有欧洲政治家看到将自己定位为一种‘反特朗普’的爆炸性好处,就像加拿大总理马克・卡尼所做的那样。”

长期亲美的德国自民党的智库瑙曼基金会(Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit)也认为特朗普是欧洲自我革新的机会:“欧盟越是为在美国可能日益专制统治并可能加剧国际贸易对抗情景时,能够独立决策做好准备,就越能提升自身的全球影响力。”

或许,马德里峰会上,极右翼们喊的“让欧洲再次伟大”的口号并不是空穴来风。只不过,这并不是他们渴求的那个欧洲。

民意是选举政治的核心,但民意也是善变的。特朗普的右翼朋友们把自己和特朗普的声誉绑在了一根绳上,但他们似乎忘了,特朗普可以在一百天里刷新同期支持率的低点。

许多特朗普的盟友在欧洲也遭遇了民意挫败。荷兰极右翼自由党第一次在民调中位居第二名;波兰极右翼推选的总统候选人支持率也在下降,很可能会输掉选举;瑞典、芬兰的极右翼也都遭遇重挫。

当然,原因是多方的,并不仅仅是因为特朗普。但对于那些希望借助特朗普权势再上层楼的极右翼来说,他们仍然需要等待美国总统变得更受欢迎、更强大,不然他们的政治赌博可能只会落空。

但讽刺的是,这并不是这群“主权主义者”所能够控制的。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐