追逐怪物的人:童年創傷、犯罪與社會安全網

你想過連續殺人犯為何會成為連續殺人犯嗎?你想過每個犯罪者也都曾經是單純的孩子嗎?除了審判定罪與輿論撻伐外,我們能不能夠張開眼睛,看見社會保護網底下,每一個被遺落的孩童?我們能不能把這張網再織得更緊密一些,好讓他們不再墜落?

又或者,至少先能看見,深不可測的漆黑瞳孔裡,曾經背負過怎樣的傷...

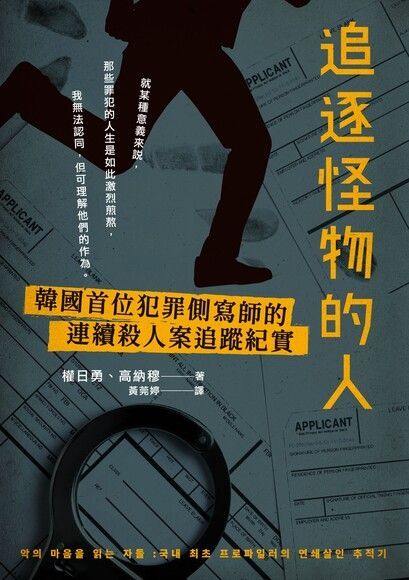

追逐怪物的人:進入犯罪側寫師的世界

《追逐怪物的人》收錄了韓國2001年至今數起駭人聽聞的謀殺案,和單純案件紀錄不同的是,撰寫者權日勇是韓國第一位犯罪側寫師,他的工作是從心理學的觀點分析嫌犯作案的手法與心理意象,進一步預測下一起犯罪可能的地點與對象,或找出證物與人質可能的位置。

「為何生活在相同的環境裡,有人喪失了對他人的共感能力,變成了怪物,有人卻能保持正常人的面貌?」...存有戒心的嫌犯們守口如瓶,拒絕以友善的態度告知三人有關自身犯案的心理。此外,嫌犯大多是低學歷者,也是另一項妨礙訪談的要素。

經長時間訪談,有些問題得以令水中石頭露出真面貌。

「最幸福的童年回憶是甚麼?反之,最痛苦的童年回憶又是甚麼?」

「在你被拘捕之後,有來會面的朋友嗎?」

「你的父母是怎麼樣的人?」

幾乎所有犯罪者都回想不起快樂的回憶,至於不愉快的回憶方面,他們卻能聊上十分鐘不停歇。

童年創傷:可怕的世界/可厭的自我

2003年連續殺人犯柳永哲幼年父母離異,遭受酒精成癮的父親施虐;2006年新吉洞13起命案兇嫌鄭南奎童年腦部缺損、曾遭性侵;2009華城連續殺人案主謀姜浩順童年亦長年遭父親虐打。

虐待、性侵、心理疾患,在這樣環境中成長的孩子會變成甚麼樣?

面對最親近的人造成的傷害時,會產生的兩種因應策略分別是:

- 這個世界很可怕,外面都是壞人。

- 是我不好,我是一個糟糕的人,所以活該被打/罵。

可以想見,這樣的心態會影響人看待自己和世界的方式,當我覺得這個世界很可怕時,我如何信任他人?當我覺得自己本身的存在就是錯誤時,怎麼能肯定自己邁步向前?

在罪犯分析程序中,最重要的步驟就是聽犯罪者的故事,找出他的犯罪動機,為什麼他出現這種犯罪傾向。我通常會問這個問題:「你有沒有能夠讓你覺得開心的回憶,如果有,那是甚麼?」大多數犯罪者回答不出這個問題。那我就會換個問題問:「那想一想讓你最不高興、最生氣,最傷心的事情。」他們就會說:「要從哪裡說起?」我一定會問這兩個問題。我問那些犯罪者覺得最悲傷或匱乏的是什麼,得到的答案其實都沒什麼大不了的,都是和爸媽去外面吃飯,去遊樂園玩,這種平凡的小事。他們非常羨慕這些小事。

我讀到這裡,覺得非常悲傷。

百分之七十到八十的犯罪者都會回答這些。我問他們有沒有愉快的回憶,百分之九十九的犯罪者會回答:「沒有。」所以,我覺小孩子在成長的過程中,最重要的不是他在育幼院長大,或是被養父母帶大,而是養育者、監護者和小孩子之間有沒有形成感情紐帶,有沒有建立客體關係。

客體關係:最細微的陰影也會成為傷口

什麼是客體關係?用最白話的方式來說,當我們出生時,我不認識這個世界,我甚至不清楚我是個人,也不清楚世界上有其他人,這時候我和外界第一手的接觸通常是媽媽/主要照顧者,甚至只是媽媽的一部份(乳房),我和這個人/生命體的聯繫就是客體關係,我在這個聯繫和分離的過程中逐漸認識:自己和他人是可以連結、同時獨立的兩方。

因此,主要照顧者和嬰孩之間的關係,會很大程度形塑我對世界的想像、對自己的認識。當他會回應我、照顧我、溫柔地對待我,那麼我會覺得世界是安全的;如果他不理我、我聽到看到的都是痛苦和恐怖,那麼我會認知世界是危險、不安全的。

童年創傷並不僅只限大而嚴重的傷害。事實上,忽視、不理會、冷漠同樣也會留下陰影。即使當我們還沒有記憶(人在三歲前,因為海馬迴尚未發育完全,無法凝固長期記憶),被忽視或傷害留下的痛苦感受會永久銘刻在大腦。

台灣的社會安全網:我們能接住墜落的孩子嗎?

在台灣,被通報虐待後,社工會進行聯繫確認和關懷,但一位社工同時要負責多個家庭,在時間有限的狀態下,往往流於制式化的資源提供。而且即使確認家庭失能,親權終止的流程也十分繁瑣費時,能夠幫助孩子的黃金歲月就這樣悄悄流逝。

再下一步,孩子離開原生家庭後,會進入安置機構或寄養家庭,安置機構由生輔員照顧孩子,通常一個生輔員平均要顧6個孩子,可以想見受虐兒本來就對世界充滿懷疑和不信任,比一般孩子需要更多愛和關懷,因此寄養家庭會是更理想的去處。但台灣一直以來寄養家庭不足,以衛福部最新2019年資料看來,進入寄養家庭的兒童共1,581人,安置機構則是2,662人,而且寄養家庭數量從五年前的1,300多下降到1000出頭...

當然,民間團體一直在努力,部分安置機構努力想轉型成家庭式照護所,引導數個家庭進駐,小家庭一起用餐、起居,讓安置兒童能同樣擁有家庭、爸媽陪伴的感覺。但受限於經費和民眾觀感,還在萌芽階段(希望不會夭折)。(我參觀、訪談過這樣的機構,的確很溫馨,對安置兒童的心理穩定很有幫助,但空間建置真的需要很多很多錢...)

昇華之美:從犯罪側寫走向文化與藝術

同樣是韓國犯罪側寫師的金允希離職後轉往媒體業擔任編劇,她參與的著名韓劇《信號》即為華城案改編而成。

她認為能夠最快速重置個體資訊體制的,正是文化和藝術。

「我是抱著希望,所以才選擇了這份工作。我認為文化藝術有著潛移默化的作用,能深入人類的潛意識。」

讀到這裡不勝唏噓,犯罪心理是比一般諮商更高壓、更難調適自我的工作,畢竟面對的是和自己價值觀完全不同的人,又必須能同理才有機會走進他們扭曲的世界,對談內容(犯案過程、受虐回憶)也不是能和朋友閒聊分享的。就連寫這篇的同時我也刻意避免提及會讓人不舒服的內容...。

而我也相信文化與藝術擁有的深遠力量,即使不面對面,也能觸及無數人的心。這也是我一直想寫字、或把觸角伸到本業以外探索的原因吧。

沒有最後的最後,永無止盡的長路

童年創傷是很大的議題,我其實沒辦法一篇文章就談完,因此這可能、也許是系列的其中一篇。就像社會照護這條路一樣,怎樣走都走不完,但我們總要期待一切會更好,把那張網再織得更密一些。

沒有人是局外人。

引文皆出自《追逐怪物的人》,權日勇、高納穆著,黃菀婷譯。 (後來有出另一本:李珍淑《今天也要去見殺人犯》,同樣是犯罪側寫師紀錄,更偏向家庭關係分析。對案件細節或偵探推理有興趣的可能《追逐怪物的人》更合適,視角也更廣一些。)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!