能登半岛地震周年 3:历史地震的遗迹

关东老王原创于2024年12月17日

上次我们讨论了能登半岛发生的7.6级大地震,以及其引发的大规模地质变化。那么,这些变化是否在历史上有迹可循?海岸线上的地貌特征,如海成段丘和生物遗骸,能为我们揭示哪些关于历史地震和地质活动的信息?通过这些地质证据,我们能否推断出该地区过去地震的规模和频率?

六、海岸地貌与生物遗迹:历史地震的见证者

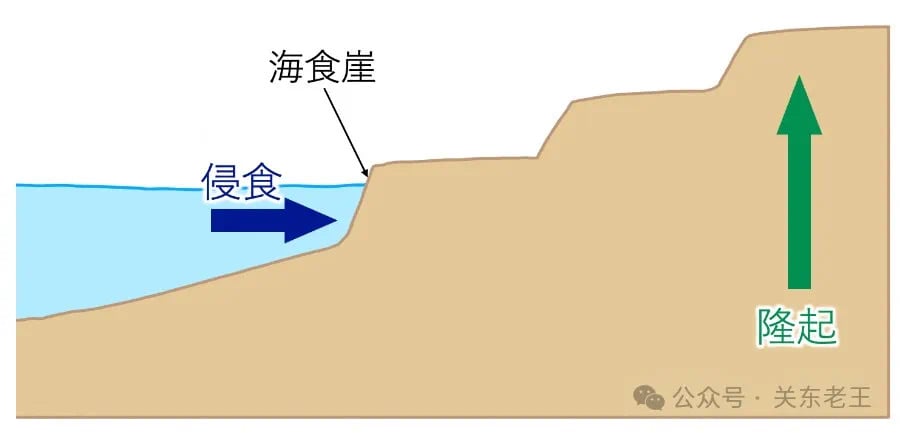

首先,我们来看看海成段丘。海成段丘是由海水侵蚀和地壳隆起共同作用形成的阶梯状地貌,广泛分布于能登半岛的海岸线。这些地貌特征,犹如大自然的年轮,记录着地质活动的历史。

1. 海成段丘的形成

当地壳发生隆起时,原本被海水侵蚀的海蚀平台会被抬升,形成新的陆地。随着时间的推移,海平面变化和多次地壳隆起,会在海岸线上形成多个阶梯状的段丘面。这些段丘面的高度和形成年代,直接反映了历史上地震导致的地壳抬升幅度和频率。

海成段丘是地壳隆起与海平面变化相互作用的结果。在全球范围内,冰川消退导致的海平面波动也会影响海成段丘的形成,而在地震多发地区,如日本,地震引发的地壳瞬时抬升更为显著。例如,2004年印尼苏门答腊地震造成了局部区域的地壳大幅度隆起,形成新的海岸线。而在日本,东日本大地震期间,三陆海岸的局部地壳下沉超过了1米,凸显了地震对地形地貌的影响。

2. 生物遗骸的线索

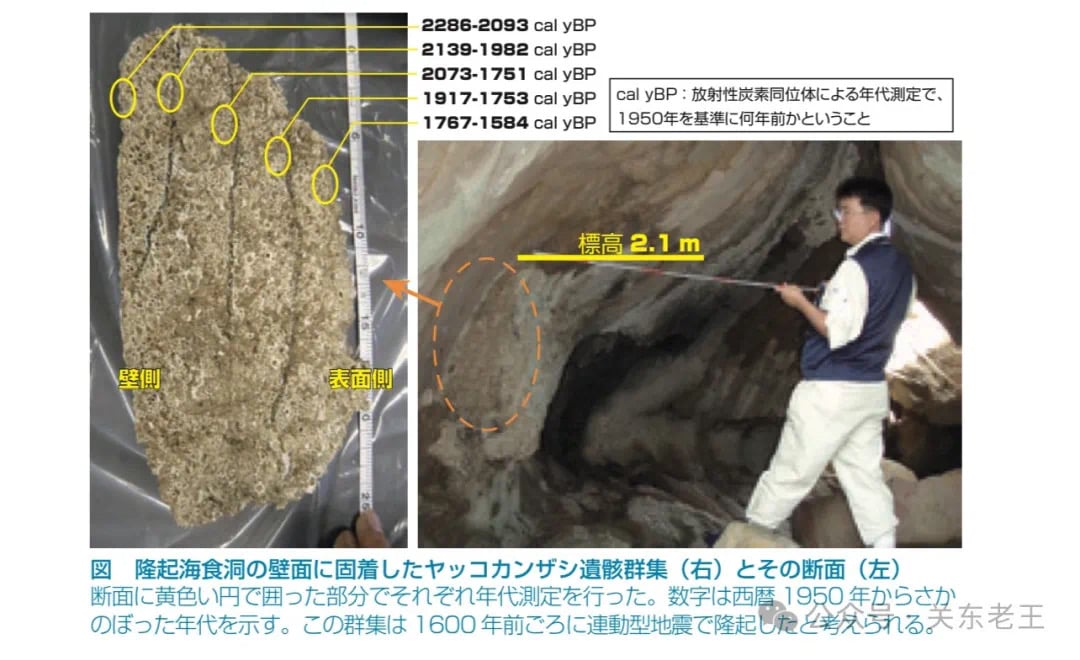

除了地貌特征,海岸线上还保存着大量的固着生物遗骸,如贝类、藤壶和管虫等。这些生物通常生活在特定的潮间带。当地壳隆起后,它们会被抬升到海平面之上,停止生长并被保存下来。通过对这些生物遗骸的放射性碳年代测定,可以确定隆起事件发生的具体时间。

在日本的能登半岛,藤壶和管虫等固着生物的遗骸是关键的地质证据。这些生物生活在潮间带,需要特定的海水覆盖条件。一旦地壳隆起使这些生物暴露于空气中,它们无法继续生存,但遗骸被保存下来,形成天然的“标尺”。例如,2011年东日本大地震后,福岛和宫城县沿岸发现的贝类遗骸,被科学家用于估算海床隆起的幅度和时间。

3. 历史事件的连接

在能登半岛北部的鹿磯漁港,地震导致的约4米隆起使得原本位于海面的波食棚完全暴露。在这里,研究人员发现了多层次的海成段丘和生物遗骸。这些证据表明,过去曾发生过多次大规模的地壳隆起事件,与当前的地震活动有着直接的联系。

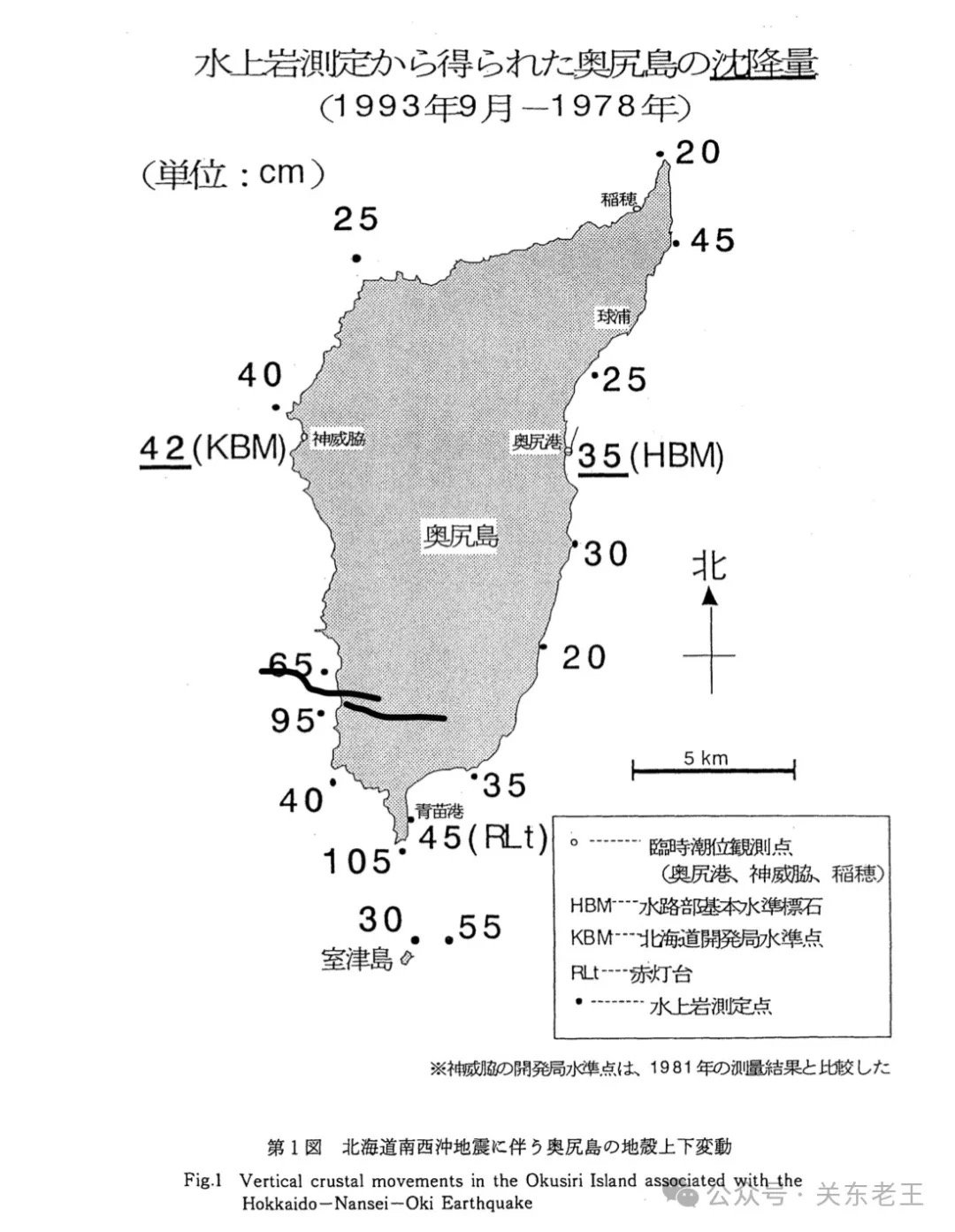

鹿磯渔港的4米隆起是一个显著的实例,但类似的情况在日本并不少见。在1993年北海道西南近海地震中,奥尻岛的地壳隆起导致海岸线向外推进数百米,新的岩石平台暴露出来,成为记录地震事件的重要证据。这些事件让我们看到,日本作为地震带上国家,地质变化历史可以通过这些“自然标本”逐步重建。

七、重建地震历史:地质证据的解读

那么,通过分析这些地质证据,我们能否推断出该地区过去地震的规模和频率呢?答案是肯定的。

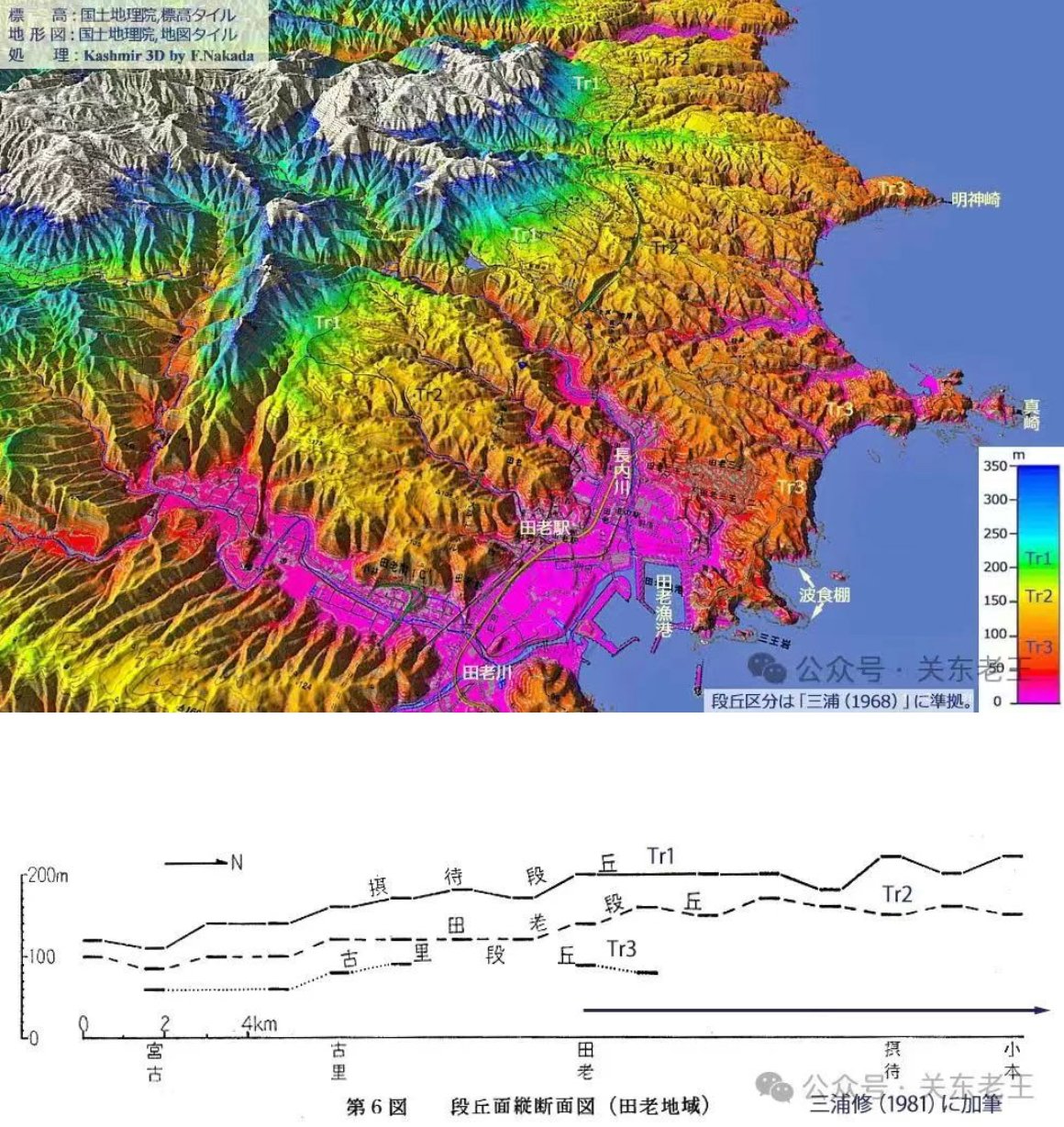

1. 段丘面的高度与地震规模

每一个海成段丘的形成,都对应着一次显著的地壳隆起事件,通常由大地震引起。通过测量段丘面的高度,我们可以估算当时地壳抬升的幅度,从而推断地震的规模。例如,如果某个段丘面高出当前海平面约2米,那么这次地震导致的地壳隆起可能也是约2米。

通过段丘面的高度推断地震规模有着扎实的科学基础。例如,研究表明,在日本的南海海槽地震带,每次大地震都会导致局部地壳隆起达数米,形成新的段丘。通过与断层活动模型对比,科学家可以确认这些隆起的幅度与地震规模之间的关系。例如,推测8级地震可导致约2-3米的隆起,9级地震的影响则更为剧烈。

2. 段丘面的年代测定

利用放射性碳测年、光释光测年等方法,研究人员可以确定各个段丘面的形成时间。通过这些数据,可以建立地震发生的时间序列。

年代测定方法中,放射性碳测年尤其适用于贝壳和珊瑚遗骸,因为它们含有大量的碳酸钙。例如,在能登半岛的曽々木地区,通过碳14测年,科学家发现多个段丘面的形成时间分别对应于公元前4000年、2000年以及公元600年左右。这些时间节点与历史记载中的地震事件相互吻合,说明地震是导致这些段丘形成的主要原因。

3. 地震频率的估算

根据不同段丘面之间的高度差和年代差,研究人员发现,能登半岛地区的大规模地震约每隔1000至2000年发生一次。这一频率与地质学上其他地区的活动断层相似。

能登半岛的地震频率估算同样反映了日本列岛的地质活跃性。与能登相似,静冈县骏河湾一带的海成段丘显示,过去2000年间,至少发生了3次大规模地震。通过这些数据,科学家能够对未来地震活动进行风险评估。例如,南海海槽大地震预测模型就是基于这些段丘的时间间隔建立的。

4. 生物遗骸的辅助证据

在段丘面上发现的生物遗骸,提供了精确的年代信息。例如,在能登半岛的曽々木地区,研究人员发现了一批估计生长于1663年至1887年之间的管虫遗骸。这些遗骸的存在,暗示了历史上可能发生过的地壳隆起事件。

生物遗骸如管虫壳不仅能提供时间信息,还能反映环境条件的变化。例如,研究发现,在隆起事件中被抬升的贝壳往往显示出明显的生长停滞线,标志着它们在地震发生时停止生长。此外,在鹿儿岛湾的海底,科学家发现了因古地震而死亡的珊瑚礁,这些珊瑚礁通过测年揭示了古代地震的具体发生时间。

5. 综合分析与结论

通过对海成段丘和生物遗骸的研究,科学家们成功地重建了能登半岛地区的地震历史。这些地质证据表明:

• 地震规模:过去的地震导致了1至4米不等的地壳隆起,表明地震规模可能达到7级以上。

• 地震频率:大规模地震约每隔1000至2000年发生一次,具有一定的周期性。

• 地震机制:与当前的地震活动类似,历史上的地震同样与逆断层活动有关,可能受到地下流体的影响。

通过对这些地质证据的全面研究,我们可以构建起一幅清晰的地震历史画卷。日本学者近年来在新潟县、日本海沿岸以及北海道等地进行了类似的研究,发现这些地区的地震历史同样可以通过海成段丘和生物遗骸记录下来。这些成果不仅提升了地震学研究水平,也让日本成为全球地质灾害研究的前沿国家之一。