從昭和懷舊到對於父權的抵抗,用人工智慧影像發聲的日本視覺藝術家 – 草野絵美(Emi Kusano)

其實在那之前筆者便常在一些日本的生成藝術論壇看見草野絵美的名字,像是 Right Click Save 舉辦的東京論壇,不難發現草野絵美是個非常活躍的 Web3 社群參與者。而事實上她的兒子 Zombie Zoo Keeper 也是一個小學年齡的 NFT 藝術家。她們發行的作品《Nova Galverse》在 2022 便在 Open Sea 創下了瘋狂地銷售成績 – 8,888 件在短短六個小時內全部銷售一空。按發行時的匯率計算,總交易額達到約 20 億日元(約四億五千萬元)。

更重要是去年(2024年)發行第一本專注於人工智慧與藝術的紙本刊物《AI 藝術雜誌》(The AI Art Magazine)便是以草野絵美的作品作為封面。而近日 open AI 和吉卜力的議題討論所甚,對於創作和 AI 藝術的質疑其實也一直沒減過,筆者也希望可以藉由介紹這位日本 AI 藝術旗手來讓我們對於使用 AI 工具來做生成創作有更多不一樣的面向和思考。

超跨界女王:街頭攝影師、樂團主唱、電台主持人和視覺藝術家

草野絵美是一位具有多重身份的當代藝術家,專業角色橫跨多個創作領域。她專注於將 AI 技術融入視覺藝術創作中,同時也是東京藝術大學(Tokyo University of the Arts)設計系的講師。除了視覺藝術外,草野絵美也活躍於音樂領域,她是樂團「Satellite Young」的主唱和製作人,Satellite Young 重新詮釋 80 年代 J-pop 風格,曾參與知名音樂祭 SXSW。在 Web3 和 NFT 領域,作品《Nova Galverse》8,888 版在六小時內銷售一空,按發行時的匯率計算,總交易額達到約 20 億日元。

此外,草野絵美也是一位出版作家和前電台節目主持人。她的職業生涯始於青少年時期在原宿的街頭時尚攝影,這為她後來的藝術視角奠定了基礎。(寫到這裡筆者已經覺得現在就可以封草野絵美為「超跨界女王」)

草野絵美創作的核心理念主要在探索人類本質的普遍主題「過去、現在和未來」。作為 1990年出生的數位原生代,她對大眾媒體影響最強烈的時代(1950 年代至 2000 年代初)特別著迷。她通過作品檢視這一時期的魅力與不協調,並以復古未來主義(Retro-futurism)的視角批評當代快速發展的科技。

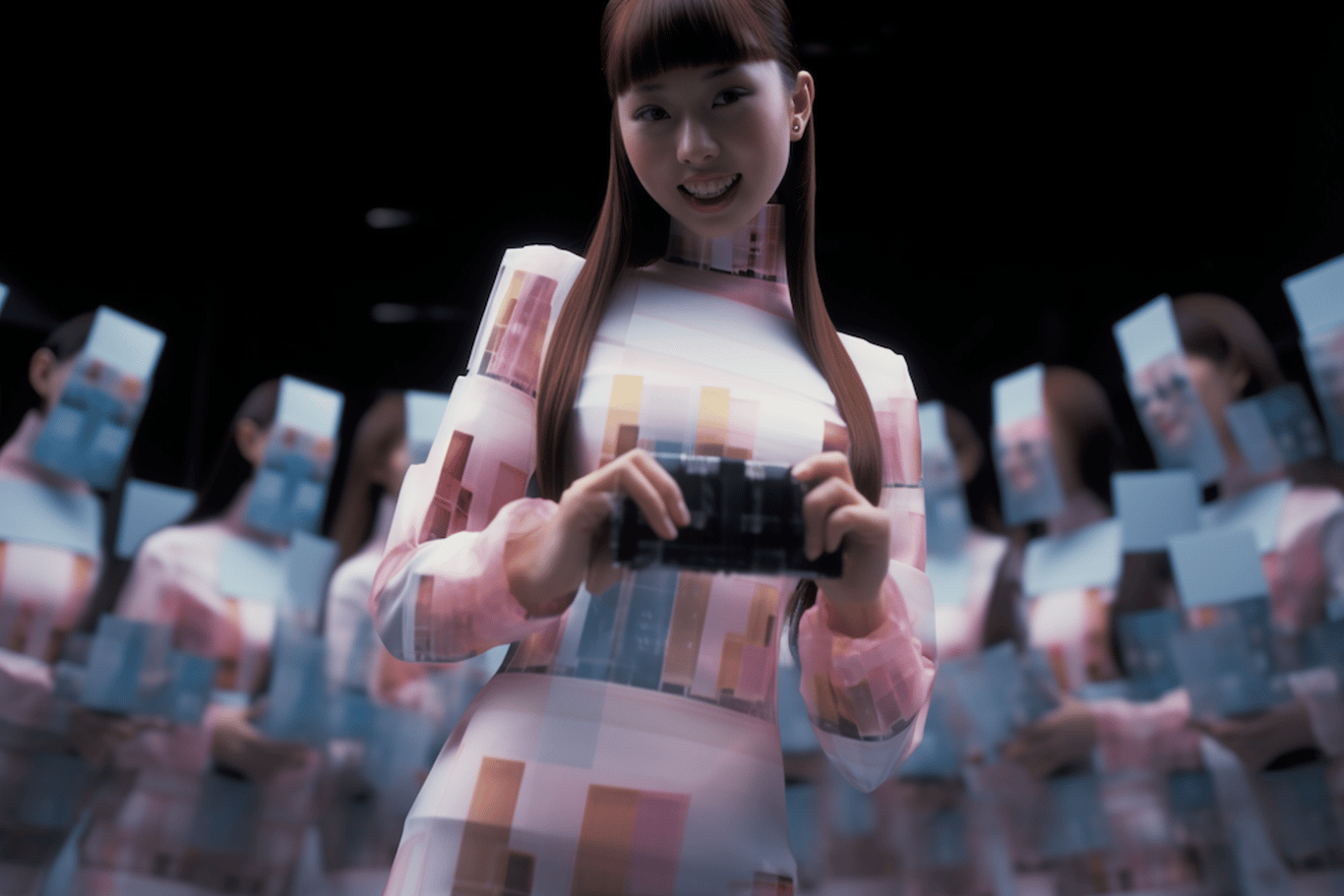

草野絵美的作品融合了懷舊美學與未來科技,創造出一種獨特的視覺語言,反映了她對技術加速時代的思考。主要以 AI Art 作為主要表現媒介。她在後期攝影創作中,以日語詳細描述想像中的景觀,翻譯後輸入到 AI 提示中。有時她會將圖像混合在一起創造新的內容,如在《Pixelated Perception》,她將描繪 90 年代日本場景的真實後期攝影與受化學啟發的像素化圖案結合起來。

草野絵美主要使用生成式 AI 工具如 Stable Diffusion 來創作圖片、影像和裝置藝術。她會將機器視為創意夥伴,而非僅僅是工具,共同探索人類存在的意義和脆弱性。草野絵美表示:「使用 AI 技術創造日本社會集體和個人記憶的超現實表現。這種方法不僅僅是複製現實,而是在探索並且定義人類本質的普遍主題。」

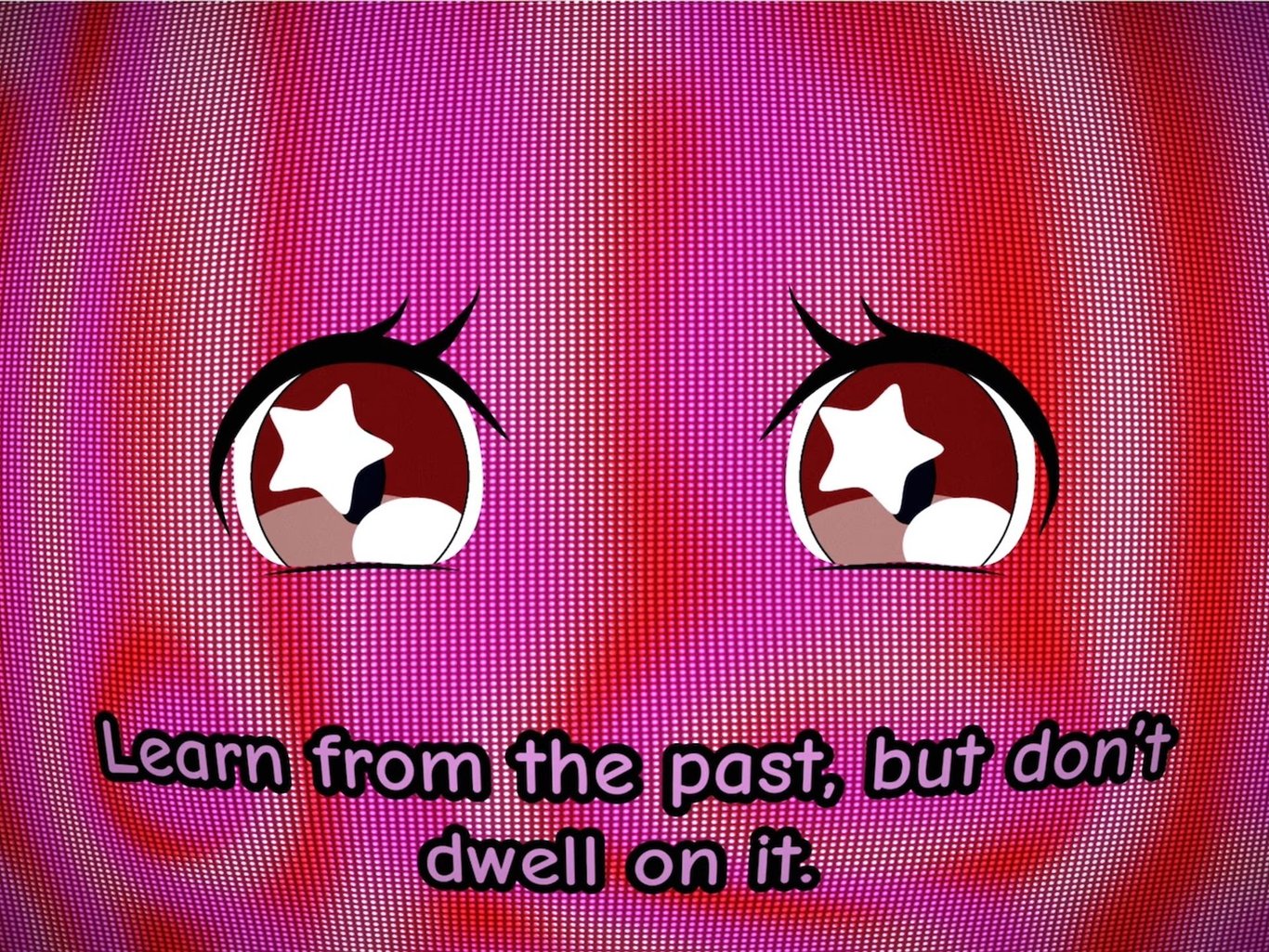

像是在《Neural Fad》系列中,使用了西方大型語言模型來重塑描繪日本獨特的街頭文化;而在《Melancholic Magical Maiden》,草野絵美則從多方面檢視 90 年代魔法少女和機器人動漫中的性別觀點。透過這些受動漫啟發的主題,試圖從批判角度並隱喻了日本的戰後罪惡感和父權制。

她的作品風格還受到日本動漫美學的影響,特別是在作品《Melancholic Magical Maiden》中,她融合了日本動漫美學和諷刺字幕,將 90 年代神奇女主角的名言與社會對性別角色的壓力相結合。與日本動漫和漫畫常用的「現實抽象化」技術不同,草野絵美的作品通過 AI 技術將抽象記憶注入生動的現實主義,模糊了記憶與實際體驗之間的界限。她的創作不僅僅是關於過去的懷舊,更是對當代數位身份形成和記憶構造方式的深刻反思。

草野絵美的學術養成與藝術啟蒙軌跡

草野絵美的學術背景呈現出罕見的「文理交織」特質。根據東京藝術大學官方資料顯示,她於 2015 年畢業於慶應義塾大學環境情報學部(SFC),該學部以培養「社會創新設計師」為教育目標,在這裡不僅可以學寫程式,還可以學習設計和創業,全體教師都積極參與社會活動。而這種跨學科訓練體現在她後來的 AI 藝術創作中,如《變形記憶》系列對街頭時尚的數據化重構,正是將社會觀察轉化為算法參數的典型實踐。

值得注意的是,草野在大學期間即展現對技術媒介的敏感度。根據慶應大學學園祭檔案記載,她在校期間參與多項數位藝術實驗項目,包括將街拍攝影作品與實時音頻數據視覺化結合的互動裝置。這種早期實踐為她日後在 AI 藝術領域的突破奠定基礎,如 2023 年《Neural Fad》系列中,便運用 Stable Diffusion 模型將 80年代原宿街頭影像轉譯為超現實數位圖層的技術手法。她在東京原宿街頭拍攝時尚照片,後來於倫敦維多利亞與亞伯特博物館(V&A Museum)等著名美術館展出。

其學術養成的關鍵轉折則發生於 2007 年的美國猶他州交換留學經歷。根據日本三田評論專訪,這段期間她系統性接觸美國新媒體藝術理論,特別是 MIT 媒體實驗室提出的「擴增創造力」(Augmented Creativity)概念,這成為她後來主張「AI 作為創作夥伴」哲學的理論源頭。此種技術人文主義視角,也明顯區別於傳統日本藝術教育體系對媒介純粹性的堅持。

草野的藝術啟蒙始於家族淵源與東京街頭文化的雙重滋養。其父母分別從事繪畫與插畫創作,家庭環境培養出對視覺語言的敏銳感知。值得注意的是,這種家學傳承並非體制內的美術教育——父親草野健作為非科班出身的「在野畫家」,擅長將浮世繪技法與當代社會批判結合,這種「體制外創作」的姿態深刻影響她後來對 AI 作為「新民間藝術媒介」的定位。不過目睹父母的財務困境使她一度認為靠藝術謀生並不現實,因此未選擇攻讀純藝術,而是走向設計與技術結合的方向。

真正確立其藝術方向的關鍵,在於青少年時期對原宿街頭文化的深度參與。1990 年代末至2000 年代初,她以「ガングロ」(Ganguro)風格愛好者身份活躍於竹下通,這種將深色粉底與誇張裝飾結合的次文化美學,後來成為其《Neural Fad》系列的重要視覺符號。這段經歷不僅培養她的攝影技藝,更形塑出對「身體作為文化載體」的創作母題。

在音樂啟蒙方面,草野受到兩股力量的交錯影響:其一是1980 年代日本 City Pop 的復興浪潮,特別是山下達郎與竹内瑪莉亞對都市意象的音樂建構;其二是明和電機的「技術幽默主義」,這家以工業設計手法創作音樂裝置的藝術團體,啟發她將科技批判意識注入流行文化創作。這種跨媒介思維直接促成了 Satellite Young 的成立,該樂團在 2017 年 SXSW 演出,穿戴式LED 裝置重現昭和時代電視台特效,創造出「聲音—視覺—空間」的複合體驗。

草野的專業訓練體現出獨特的「系統設計」思維。在慶應 SFC 期間,她選修「社會情報設計」課程,該課程要求學生將複雜社會現象轉譯為可視化模型。這種訓練體現在她後來的《Pixelated Perception》系列中——透過將 90 年代街拍照片分解為 RGB 數值矩陣,再以神經網絡重組時空斷片,創造出介於檔案記錄與虛構敘事間的曖昧美學。其算法詩學的成熟,得益於東京藝術大學先端藝術表現科(東京藝大先端芸術表現科)的教學實踐。自 2019 年擔任該科客座教授以來,她發展出「批判性提示工程」(Critical Prompt Engineering)教學法,強調 AI 藝術創作中「語言—圖像—文化語境」的動態關係。這種方法論直接影響了 2024 年台北數位藝術節展出的《變形記憶》裝置,該作品通過訓練專屬 LoRA模型,將戰後日本街頭時尚的視覺詞彙轉化為可互動的時空拼貼。

草野的藝術實踐始終與日本流行文化史保持著批判性對話。其早期攝影作品《原宿 1999》系列,透過重現「裝飾系」(Decora)時尚的塑料材質與飽和色彩,實質上是對泡沫經濟後期消費文化的考古學式再現。這種將次文化元素轉化為當代藝術語言的策略,在後來的《Galverse》NFT項目中更趨成熟——該項目將90年代「魔法少女」動畫的性別符碼,重新植入 Web3 的分布式敘事結構,創造出跨媒介的元宇宙神話體系。

值得注意的是,草野的教育哲學帶有強烈的社會參與色彩。在 2025 年發起的「神經時尚檔案計劃」中,她組織跨國團隊將戰後日本街頭時尚的視覺資料轉化為開源 AI 模型,任何使用者皆可基於此模型進行二次創作。這種「集體記憶的算法民主化」實驗,不僅獲得古根漢美術館的學術認證,更引發關於數位文化資產權屬的激烈論戰。

透過學術訓練、文化轉譯與教育實踐的三重路徑,草野絵美成功建構出獨特的跨領域藝術生態系。她的生涯軌跡證明,當代藝術家的養成已不再受限於傳統美術教育框架,而是需要在大學教育、技術演進與文化運動的交界地帶,不斷重新定義創造力的本體論邊界。

從「昭和懷舊」到「復古未來主義」的美學框架

草野絵美其文化轉譯的獨特性,在於對「技術懷舊」(Technostalgia)的雙重解構。以《Pixelated Perception》系列為例,作品表層是對早期數位影像的視覺模仿,深層卻透過 GAN 模型揭露模擬技術的意識形態性——那些刻意保留的 JPEG 壓縮瑕疵,實質是對當代「高解析度霸權」的隱喻批判。這種「透過復古形式進行技術批判」的策略,使草野絵美的創作超越單純的風格模仿,成為當代媒體考古學的重要藝術實踐。

草野絵美作為日本 Web3 藝術運動的旗手,其作品展現出罕見的技術深度與文化批判力。她將機器學習過程分解為數據輸入、風格解構與文化重組三個階段。這種方法論在《Neural Fad》系列達到成熟,該作品運用 Stable Diffusion XL 模型對戰後日本街頭時尚的視覺語彙進行深度學習,通過 4,000 小時的模型訓練,成功解構出昭和時代原宿街頭的 17 種美學基因。

在《Melancholic Magical Maiden》項目中,草野更將 AI 藝術推向社會批判的新維度。該作品通過自研的「語境感知模型」,對 90 年代魔法少女動畫台詞進行結構性分析,自動生成具有性別批判意味的新文本。當觀眾刷新頁面時,系統會即時組合出如「戀愛必勝的魔法?那只是社會規訓的咒語」等顛覆性字幕,並同步生成對應的懷舊風格插畫。

《Melancholic Magical Maiden》解構了 90 年代動漫中「魔法少女」的美學,這類角色通常透過變身為理想的另一個自我來施展魔法。草野惠美重新審視這些典型女主角,批判其對性別與社會觀念的影響,並以當代視角重新詮釋這些敘事。她的作品揭示了魔法與現實的二元性,映照自身童年對魔法少女的記憶。透過微妙的色彩與細緻的文字,她客觀展現經典動漫的懷舊魅力,同時對社會結構提出深刻批判,構築出獨特的視覺語言,邀請觀眾反思童年願望對成年身份的影響。

這件系列作品與程式設計師 Yurika Sayo 合作並利用 p5.js,這件藝術作品展現了女主角面對敵人時的效果,包括展示她們魅力的心形光束、在轉變為秘密身份時閃閃發光的氣泡以及神秘的魔法圈。這些象徵性元素融入了敘事之中,並通過增加了視覺複雜性的 CRT 電視莫爾條紋得到了進一步豐富。此外,其圖案還包括女孩們變身時使用的魔法粉盒、通往其他世界的仙女同伴,以及富有表現力的大眼睛,象徵著該流派的標誌性元素。

該作品不僅限於女孩動漫的美學,還融合了男孩動漫的元素,例如機器人圖案和爆炸效果,跨越了女性和男性的性別壓力。這些元素透過代碼巧妙地描繪出來。人工智慧生成的字幕故意模糊了社會壓力和動漫引言的界限,提出了諷刺性的評論。這種代碼與故事敘事的融合可以喚起童年記憶,同時引發對未來的思考,將過去的敘事與不斷發展的身份認知聯繫起來。

這個項目在藝術市場引發雙重效應:一方面在 Art Blocks 平台創下 50 分鐘售罄 300 件的紀錄,另一方面也引發關於 AI 藝術倫理的激烈辯論。草野在 SICF19 論壇中回應:「當算法開始解構社會偏見時,藝術家的責任是確保這種解構不會成為新的技術霸權」。這種批判性思考使她的創作超越單純技術展示,進入當代數位人文主義的核心領域。

《Pixelated Perception》則探索了數位與有形世界的交錯,呈現日本社會的多元轉變。草野透過人工智慧技術,結合 90 年代日本場景的攝影與受化學啟發的像素化圖案,創造出一種獨特的視覺語言。在那個時代,像素作為數位世界的最小單位,大量出現在手機通訊與審查機制中,巧妙地影響了我們對現實的感知。在這組作品中,草野生成了不存在於現實中的人物肖像,卻能在觀者的記憶與感官中引發共鳴。她運用像素化效果作為象徵,探討身份與認知的碎片化,並藉由電子遊戲般的美學,質疑既定的性別角色。這些角色或許廣為人知,卻本質上仍是虛構的。作品中的細微故障與視覺偏差,挑戰我們對現實與虛擬的界線認知,促使觀眾重新評估自身視角,並鼓勵以不同方式想像未來的可能性。

草野絵美的藝術實踐,實質是在 Web3 時代重建日本戰後的文化主體性。通過「復古未來主義」的美學框架,她將昭和時代的大眾文化記憶轉譯為可編程的數位基因,在區塊鏈上構建出屬於東亞的元宇宙敘事體系。這種將技術批判與文化傳承熔於一爐的創作路徑,不僅重新定義了 AI 藝術的可能性,更為全球數位人文主義的發展提供了關鍵的東方視角。當我們凝視作品中那些既熟悉又陌生的街頭面孔時,看到的不僅是技術展示,更是一個民族在數位轉型中的文化自覺。

結語

草野絵美的藝術實踐橫跨街頭攝影、視覺藝術、音樂與 NFT 創作,展現了對記憶、身份與技術發展的深刻探索。她的作品融合日本復古未來主義、次文化與全球科技潮流,並在 NFT 領域開創了獨特的文化標誌。

然而,草野絵美認為在歐美藝術家主導的 NFT 市場中,日本創作者的影響力仍顯不足,儘管許多熱門作品深受日本動畫影響。這不僅是文化輸出的現象,更反映了一個未被充分開發的機會。因此草野不斷提倡,日本藝術家應該更積極參與 NFT 領域,讓經典 IP 進入這場數位變革。這不僅為日本創作者提供了新機遇,也揭示了數位與實體藝術交融的未來潛力。

參考資料:

c2x3 除了會在 Matters 分享Web3相關資訊,也致力將台灣項目推向國際,如果喜歡這些內容,請不吝分享我們的文章讓更多人看見,我們也有 Facebook、Instagram、Threads 和英文版的 Twitter、Medium 跟 fxtext 喲,歡迎大家來逛逛,未來還請各位多多指教囉!

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐