试探讨女权主义在内地遭遇的几大矛盾与悖论

首先说明我是女性。尽管不愿意承认,但当我是女性时,以下这些话有更大可能被认真且开放地倾听;当我是男性时,则有更大可能被先入为主地打上“居心不良”的标签。

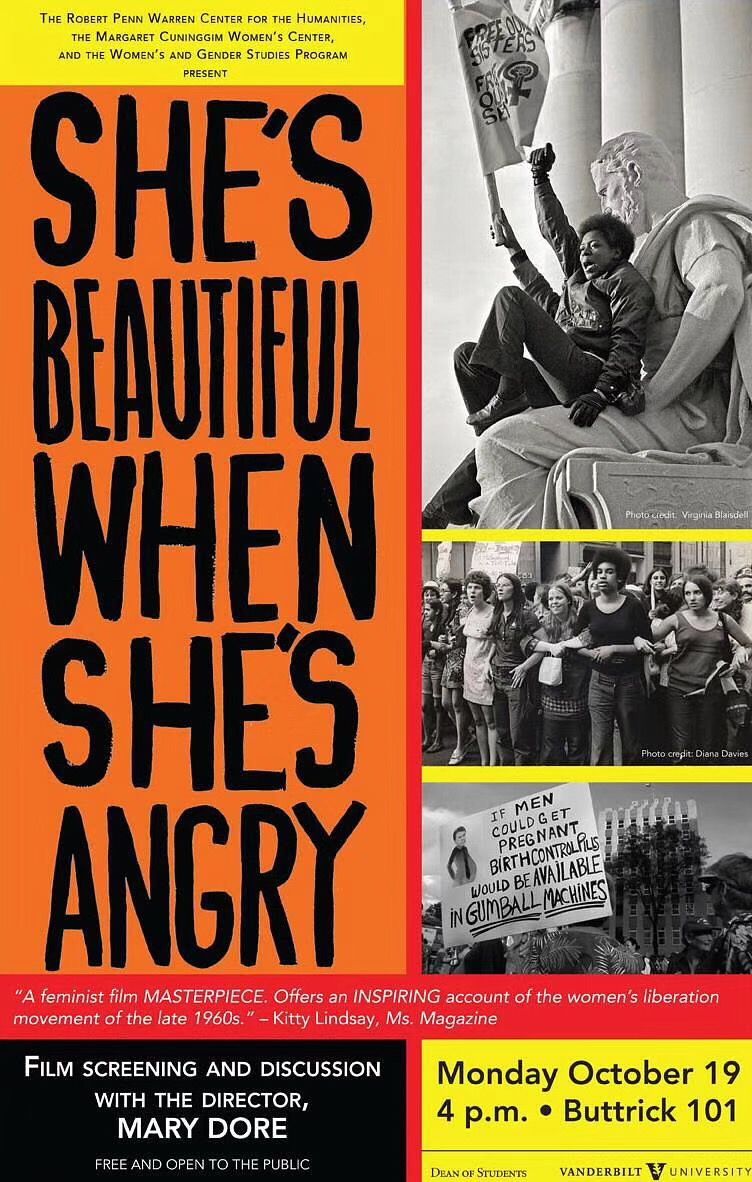

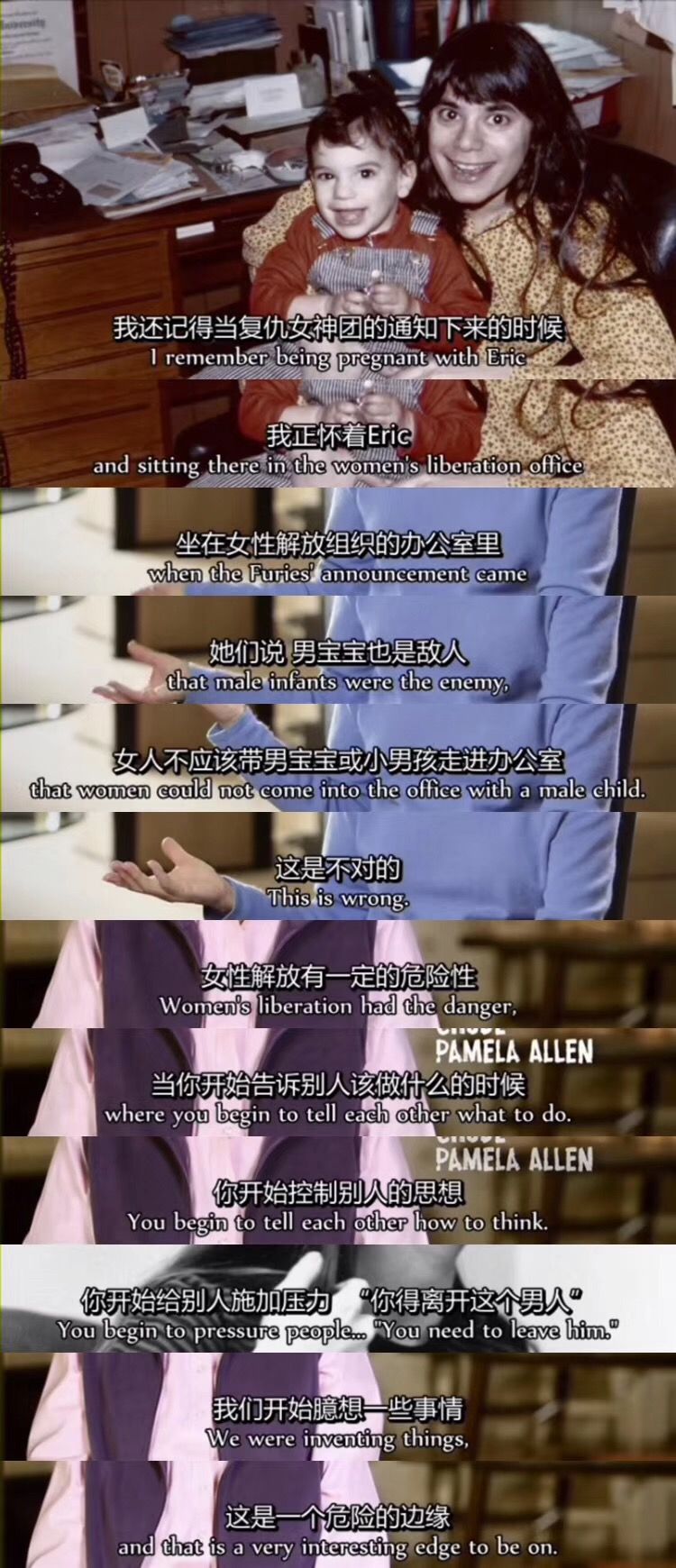

基于最近的热议,我想推荐一部讲述美国1960s-1970s期间第二波女权运动的纪录片《She’s Beautiful When Shes Angry》,因为我们现在讨论的很多问题,其实她们在上世纪就已经讨论过了。比较可惜的是,由于时长限制,这些问题都未能得到深入挖掘和反思。

接着在展开论述前附上太长不看版要点总结:

- 温和派与激进派、婚育女性与单身女性各有其任务价值,割席互戕无益

- 支持个人语境中的自由选择,但不鼓励女性成为中国传统模式下的家庭妇女

- 反对针对任何个体/群体的剥削与迫害,除非他们首先在主观上作恶

温和与激进

在实现愿景的途中,身为时而温和时而激进的一派,我能够appreciate激进派的价值。

引用鲁迅在《无声的中国》中提出的观点:“中国人的性情是总喜欢调和,折中的。譬如你说,这屋子太暗,须在这里开一个窗,大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶,他们就会来调和,愿意开窗了。”

也就是说,要做成80分的事情,必须把目标定在100分。如果定在80分,往往只能做成60分的事情。这就是人的惰性。

这一思路多少能帮助盲目崇尚中庸、把“各打五十大板”当理性的人突破窠臼,瞥见“激进”和“极端”中蕴含的正面力量。

然而,我日益发现,激进派却没有同样意识到温和派掣肘、抵消、纠偏的价值所在,甚至想要反过来消灭他们。这次事件中被重提的侮辱性新词“婚驴”就是例子之一(值得注意的是,类似倾向并不仅仅出现在女权领域)。

在我看来,实际上不应以温和或激进这类情绪表达的方式作为划分,而更应关注人们通过各种方式表达的内容本身为何。

我一向支持暴力革命(理由已总结在过往文章中,这里不再赘述),因此我当然知道革命一定会造成误伤和无谓的牺牲。但“知道”这一点,不代表就可以take it for granted,甚至声称误伤是必然的,宣扬ends justify means,连基本的规避和反省都不去做。

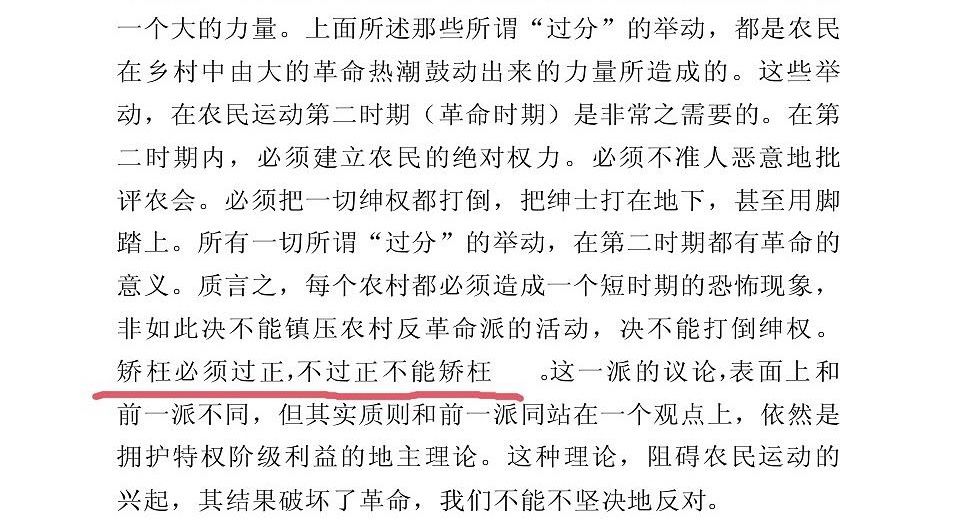

同样地,我认同“矫枉或许不得不过正”,但坚决反对“以矫枉过正为荣”的行为。一个最好的对比就是毛泽东和Václav Havel截然不同的论述。

“婚驴”与现代婚姻制度

首先,发明该词的人从一开始就没有给出精确定义,或者ta给出了却没能很好传达,因为据我的观察,不同个体对该词的理解并不一致。

比如说,是不是只要走入现代婚姻的女性就是“婚驴”?是不是只要婚后自愿成为家庭主妇的女性就是“婚驴”?还是只有无条件维护/献媚父权制度的女性才叫“婚驴”?

如果使用该词的人自己都没有统一定义,就不能怪别人产生误解。

其次,围绕现代婚姻本质展开的讨论虽然有益,却忽视了“现代”二字。

诚然,婚姻制度诞生伊始是出于保障父权社会稳定、保障财产划分与继承、保障男性对后代血统确定性的目的,但进入现代后,人们对婚姻的理解也有了新的发展。诸如“嫁给爱情”和开放婚姻,就是典型的现代婚姻观产物。

当婚姻观与婚姻制度之间有了时间差,冲突自然应运爆发。不过,这种爆发是良性的对抗,实际上有利于推动具有滞后性的法律与时俱进。

另一方面,婚姻与家庭之间的辨析也十分重要,改进或推翻落后的婚姻制度不代表要彻底否定家庭存在的价值,甚至否定真挚感情的意义。

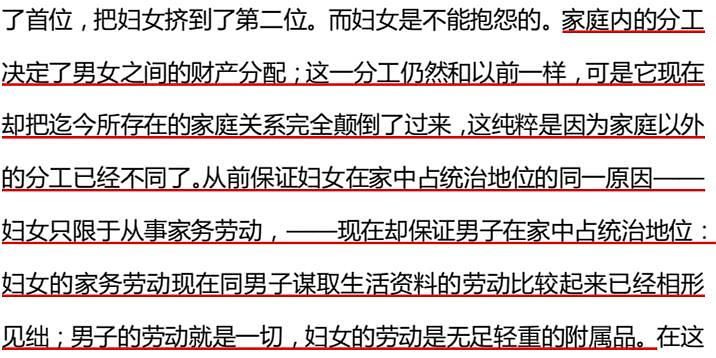

想要捋清家庭主妇的角色悖论,不妨参考Susan Moller Okin的《Justice, Gender, Family》。SMO提出的家庭正义论修正了John Rawls的正义原则,并将其扩展至家庭领域。她的主旨是希望建立一个符合正义原则的家庭。在SMO的论述中,家庭内无酬劳动的不均衡分配是性别不正义的起点。她认为获得一个正义社会的前提,是需要构建正义的家庭——“因为我们首先在家庭中获得自我认同,学会如何与人相处,这是道德形成的根基。”

一言以蔽之,只要家庭内部的权力存在不对等,只要家庭内部以真爱之名行剥削之实的分配不正义不得到正视和改善,家庭就谈不上正义。而家庭作为社会再生产的机构,无论是人口再生产还是文化、观念、习俗再生产,其形态都会影响社会。正义社会有赖于正义家庭,而正义的家庭必须从平等分配家务开始。

那么很显然的一点是,当今瓷国的大部分家庭显然无法达到SMO眼中的“正义”:

一方面,对大多数男性来说,家庭是他的支持系统,对大多数女性来说,家庭是她的服务对象;另一方面,对比发达国家,瓷国婚姻法缺乏对家庭妇女的补贴和必要保障,作为参考附上几个我了解的例子:日本👉🏻https://mp.weixin.qq.com/s/6ZHltONfq6I9WrFvK1cCyA;美国👉🏻https://www.douban.com/doubanapp/dispatch?uri=/group/topic/154057454&dt_dapp=1;德国以家庭为单位报税其中一种组合是赚钱多的一方选用低税额,低收入或不工作的一方(不幸的是这一方通常是女性)选用高税额,其实目的也是软性逼迫低收入的那一方回归家庭,但法律往往偏向婚姻中的弱势方👉🏻https://mp.weixin.qq.com/s/X7jQpvZ3lZyLqsKpE2P0PQ和https://mp.weixin.qq.com/s/BWouNsDsHQ1d9LVn2pT8OA)。

另外附上——

美国劳工统计局对家庭内收入差异问题的调查结果👉🏻

https://www.douban.com/doubanapp/dispatch?uri=/status/2483036191/&dt_dapp=1

中国家庭内部家务劳动的不平等👉🏻

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_4091867?dt_dapp=1

Ps. 这篇文章讲的似乎只是相关而非因果关系。事实上目前国内的育儿负担也不均衡,而均衡负担家庭中的女性难以在劳动力市场中释放可靠信号将自己与侧重家庭的女性区分开,使得雇主只能实行statistical discrimination。同时法律不承认女性签署若干年内不生育的协议,剥夺了她们发出类似信号的最后机会。

如果法律再有效禁止任何隐性的statistical discrimination,那么道德风险会使得家庭激励更多让女性承担家务和育儿责任,更不重视工作,搭事业女性及其家庭的便车。最后结果会是资方型与平等型家庭补贴传统型家庭(尤其是其中的男性)。

因此,我认为在这样的情况下鼓励女性遵循自主意愿(不提到底是真正的“自主”还是自以为的“自主”,毕竟人类的思维不可能独立于社会氛围的塑造)毫无保留地投身家庭,几乎等同于袖手旁观羊入虎口。不仅如此,考虑到人类并非孤立存在的个体,一旦社会中大量出现家庭妇女,其造成的peer pressure也会对女权运动带来阻碍。再温情的叙事也掩盖不了这一本质。

我的看法是,当然可以批判部分献媚父权制度的女性,但必须不惜任何代价避免对她们的迫害(包括public shaming等软性迫害),更不能将婚育女性与其直接划上等号。毕竟说到底,私域的边界不可逾越,哪怕自诩正义化身,也无权干涉他人选择。

关于这一点中包含的矛盾,我在2019.12.20也反思过——

由此我开始怀疑,女权或者任何一种平权运动,实质上是不是“我是为了你好”逻辑的延伸具象?

因为我们永远无法确知他人的想法,或许他们乐于用身体交换资源,或许他们乐于享受不能合法结婚带来的自由,或许他们乐于获取不平等中暗含的弱势性别红利,或许他们乐于有一家包办一切的政府下达关于如何过日子的指令。

仅仅因为我们蔑视这样“不体面不光彩”的生活方式,就想要让他们一起改变,是不是不知不觉中也在把自己信奉的生活方式强加于人?我们所认同的信念,又真的那么正义凛然吗?

I’m seriously confused.

我明白这其实涉及到伦理/哲学问题:人是否有伤害自己或自愿成为奴隶的权利?人在多大范围内享有完全的行动自由(群己权界的划定)?

可惜至今仍未找到令我信服的答案(西方古典哲学的主流看法是人没有伤害自己或自愿成为奴隶的权利,因为上帝未赋予人类以上权利,那么人当然不能让渡或出卖自己没有的权利,这类观点在无神论背景的我看来缺乏说服力)。也欢迎大家留言,说不定就解了我的惑呢。

割席与团结

我们时常幻想女权主义者是为同一目标奋斗的团结共同体,无数事实却在提醒我们,这个共同体是被构建的:不同流派的女权主义者在诉求上存在诸多差异,甚至可能形成对立。

尽管如此,我仍然反对割席。

割席的本质是make a statement,对象则往往是旁观者。当旁观者已经将你我捆绑时,割席不仅无法自证,反而容易引发内部分化。不同意可以公开或私下反驳,正如你可以跟朋友辩论,而不是一发生分歧就绝交。

除了女性内部的割席,还有男女之间的割席。但很多女权主义者不愿却不得不承认的事实是,女权主义要想成功,必须争取男性的支持(或者至少是不激烈反对)。正如黑人奴隶制被废除,最终仍然要靠白人政治家签下的字。这很残酷,却是无法回避的现实。

如果否认一种主义需要争取信奉者之外的群体的好感,那么实际上是社会达尔文思维的某种变体——

“你认不认可不重要,我会用拳头让你不得不认可。”

一旦同意了这种行事风格,下一步是不是就要为威权主义和police state背书呢?毕竟统治者可以说,在某种程度上和自己是阶级敌人的被统治者认不认可统治合法性也不重要,只要军事力量足以镇压一切反抗就行了,不服憋着嘛。

仇男与女尊

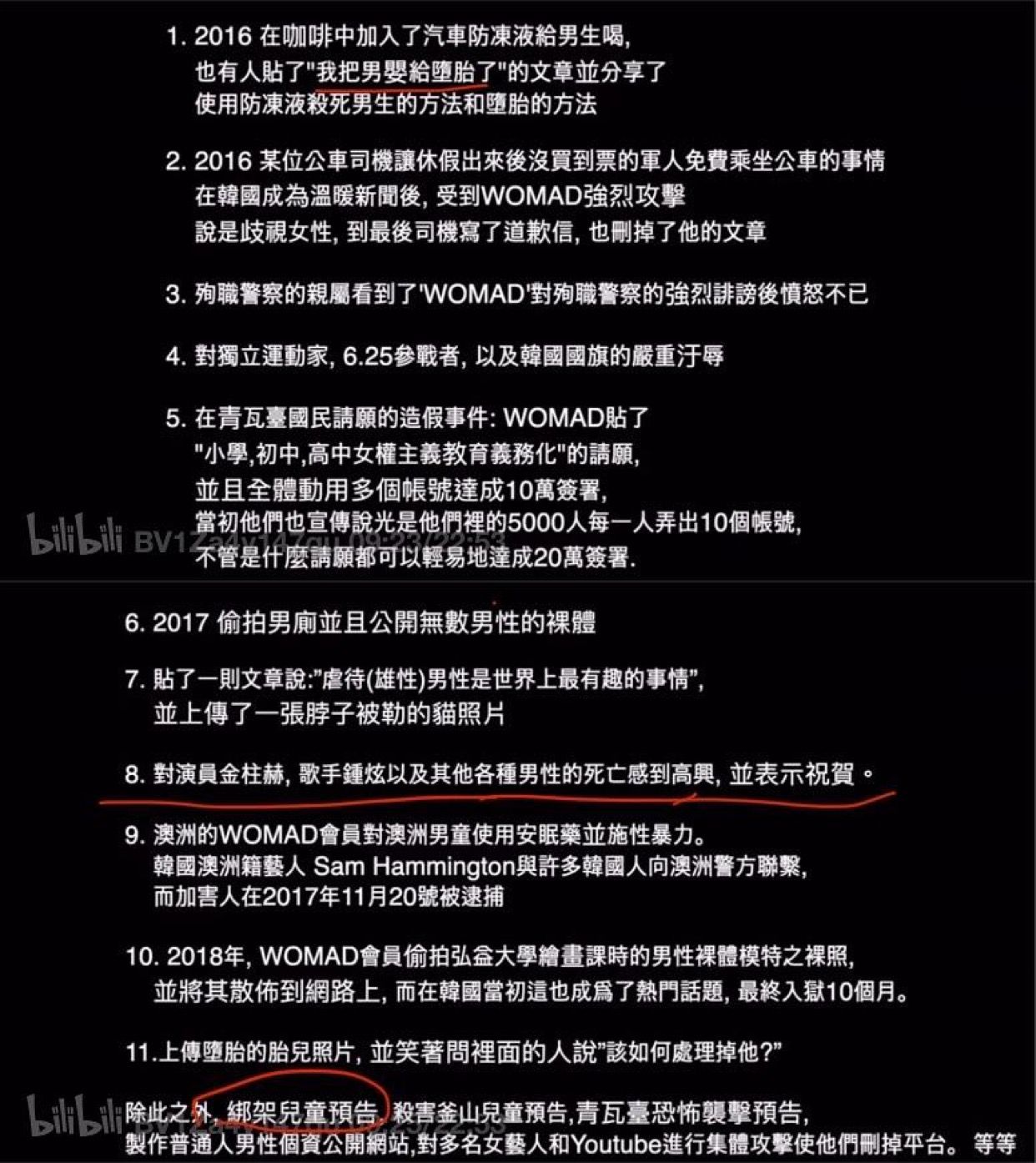

没错,我更加不赞成的是部分女权主义者开始滑向党同伐异、逆我者亡的歧途。以下是部分例子。

很简单,仇男是仅用天然性别划分人群,同样属于性别歧视的一种。女尊则是反向父权,本质无异。这也是我注意到的值得警惕的一点,即部分女权主义者事实上在下意识地认可父权社会的思维方式,她们试图构建的新社会根本上仍未能脱离自己反对的东西。因此我反对同态复仇恰是由于它不够彻底。

“你无法将女性轻易置于一个已经被男性化编码的架构里,你必须改变架构本身。”

——Mary Beard, 《Woman & Power》

部分“女权主义者”如果要的是女尊,就不配拿两性平等和基本人权说事,因为个体没有资格强迫他人相信自己拒绝践行的价值观。

正如独裁者想推翻另一个独裁者靠讲民主能骗得了谁?独裁者之间的较量是纯粹的成王败寇,换句话说,选择丛林法则的女尊主义者等同于自动放弃了社会福利存在的必要性,毕竟丛林法则信奉的是强者拥有对弱者的完全支配权(即高度父权社会对女性所做的)。

因此我认为,一名言行一致的女权主义者应该同时斥责父权和女尊对特定群体的压迫,一名言行一致的女尊主义者应该同时承认父权统治和女尊统治的合理性(尽管她不满父权统治的现状并致力于推翻其合法性,但根据双方共同认可的能者得之规则,女尊主义者便在某种程度上可以理解父权统治的存在逻辑)。而任何首鼠两端的墙头草都没有什么真正的立场,他们信仰的只是利己主义。

除此之外我还要说,所有与婚育女性割席的女性都无权自称女权主义者。女权主义从来不是抽中基因彩票、受过高等教育、充分享受城市生活的女性拿来凌辱其他女性的武器。

女权主义和自由主义都关于选择的权利,但跟何冰所朗诵的不同,我们不仅要有选择的权利,更要有创造选项的权利。如果某种主义旨在减少而非增加选项,那么无论它顶着多么动听的名头,其本质都是反动的。

刘别谦在讽刺纳粹的电影《To Be or Not to Be》中有一段辛辣台词——

完美契合了德国的民间谚语——

“If you don’t want to be my brother,I’ll bash your head.”

不管什么主义,没有不信仰的自由、不同等保护不信仰者的基本权利,就只是有害垃圾。

同理,这种思维也可以延伸到政治领域。

前段时间我的首页一度被“粉红被锤算不算求仁得仁”的辩论刷屏,认同“粉红被锤属于求仁得仁无需同情”的朋友,你们的思维方式理论上应该推导出“婚女被剥削属于求仁得仁无需同情”,如果不是,那么你或许应该反思一下,因为你的逻辑不自洽了。

而我认为这个问题不能被消解为简单粗暴的是否题,因为信仰与行动是两个不同性质的层面。

举个例子,如果一名女性仅自己选择了成为家庭主妇,却没有鼓励或强迫其他女性成为家庭主妇,她就始终在行使个人自由范围内的权利,为什么她的受难不值得被同情?如果一名学生因为瓷国教育的局限成为了粉红,却除了用言语表达爱国情感外(包括在社交媒体上撑警)没有举报或伤害过任何人,为什么ta的受难不值得被同情?

在我看来,唯有敲锣女这类角色的受难才算得上不值得被同情。

人是不断成长的,观点也在随着自身的体验改变。一种主义,如果要求履历纯洁无暇才能信奉,那么它根本不值得被信奉。

回到女权主义,这部纪录片的结尾就是我想传达的。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐