成為薩拉馬戈鐵粉

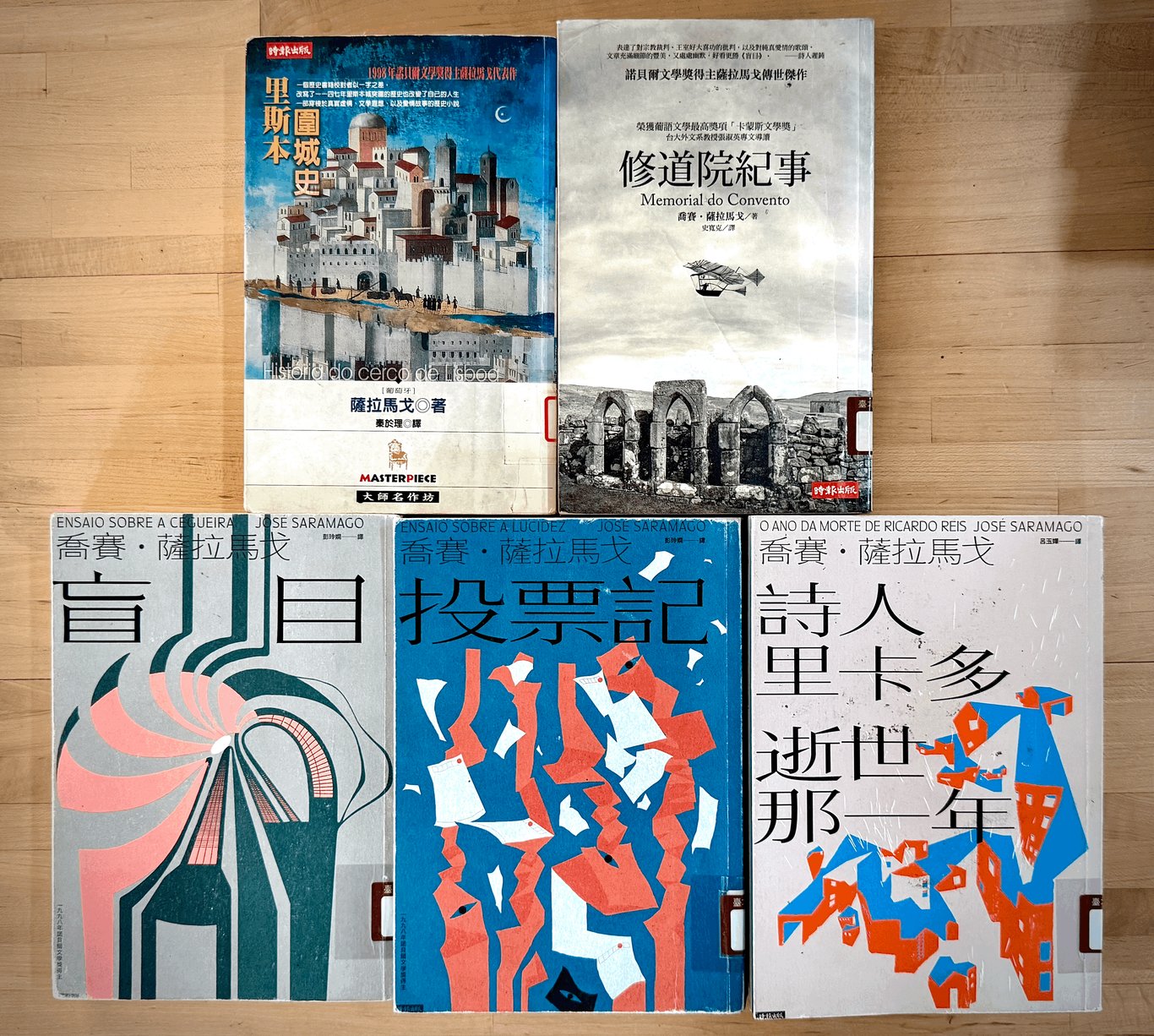

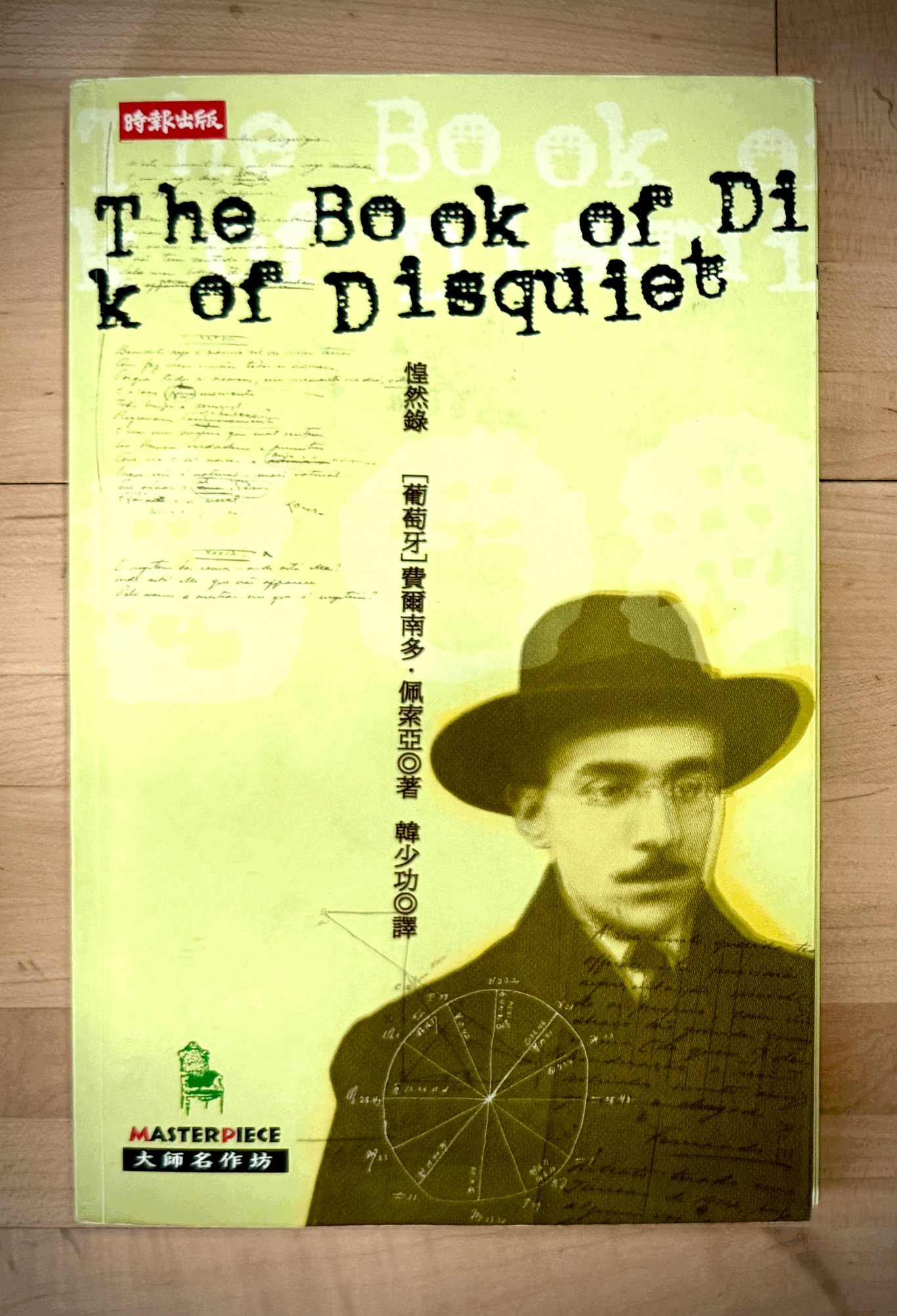

因為先讀了佩索亞(Fernando Pessoa)的《惶然錄》,對同為葡萄牙知名作家薩拉馬戈產生興趣,看完一本再一本,沒想到竟然接連就看了五本!以下以閱讀時間為序,簡錄小小心得。

《里斯本圍城史》(1989)

為什麼會先從這本開始?只是因為它出現在《惶然錄》的封底折口中。才展卷即迎面撲來重型文字風暴,原來我的薩拉馬戈之旅,是從沒有分段、沒有句號、只有逗點的長篇大論超絕技法所開啓,這嚇人程度不亞於《尤利西斯》的最後一章,然而驚訝之餘也只能硬著頭皮讀下去。

故事中古今交錯相織,現今的校對者擅自將他手中正在校對的文本——里斯本圍城史——中某行增添了一個「不」字,讓十字軍「不」會協助葡萄牙人攻打摩爾人統治下的里斯本城。我不熟悉這段史實,但並不妨礙理解小說劇情,因為看下去自然明白。重點是出版社派來的女編輯發現後從震怒到好奇再到對校對者本人產生興趣,於是故事走向丕變,讓校對者從校者成為作者,自由發想出十二世紀葡萄牙的平行時空,以及可媲美自己筆下淒美愛情的真實人生。今之女編輯與古之軍婦,攜手堅毅地撫弭了兵荒馬亂的傾頹危機。

彰顯文字和語言的華美與多義,兼復以引人入勝的情節和溫柔的色調,纔一本就如此銷魂,於是馬上去圖書館借來讓薩拉馬戈獲得諾貝爾獎的成名作《修道院紀事》,不願一刻放下情緒。

《修道院紀事》(1982)

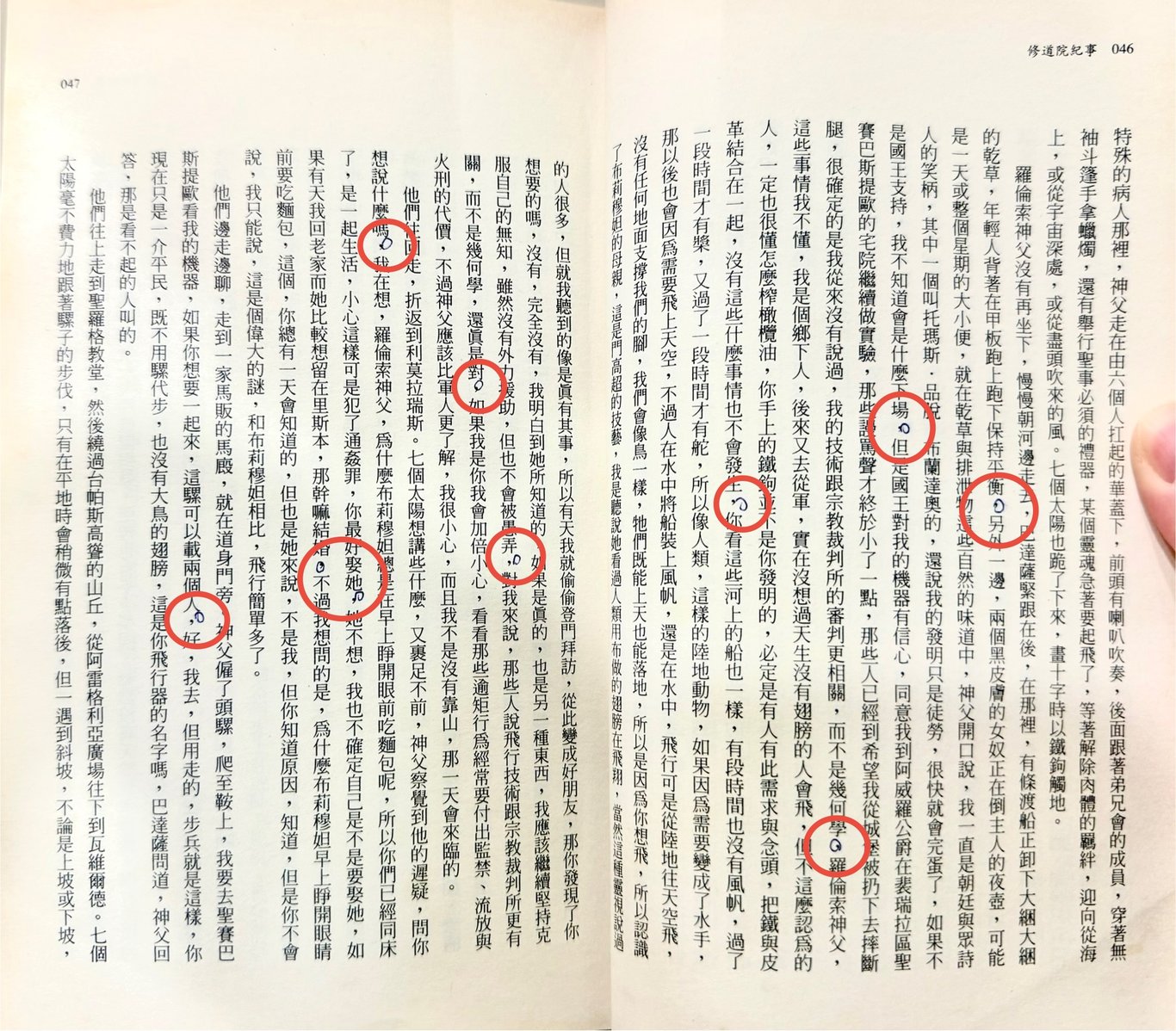

已受過前本洗禮,對薩拉馬戈長句不歇和大量使用逗號而非句號的文風已很熟悉。既然連他自己都不擔心通篇逗號會讓讀者分不清對話中的發言者,那我們還操心什麼,認真讀自能分辨。可就有人自己為是,在書中擅自圈點,將逗號塗成句號!你是怎樣,覺得是出版社太混沒好好校對嗎,還是效顰古人在那邊句讀校注?甚至用原子筆讓我擦都沒得擦,真是貽笑大方!

無奈之餘,繼續讀書吧,還好這個十八世紀啟蒙時代下興建修道院的故事並不像書名令人昏沉,皇室的鋪張與黎民的貧蹇形成強烈對比,科學、迷信、宗教與君權的辯證更是讓國族歷史在書中定錨至一定程度,這種作品正是諾貝爾文學獎最愛。然而故事並非那麼大敘事,平凡百姓的平凡夢想才是左右劇情方向的主軸,小人物的聖與俗就像上世紀初的藍調一般同時圍繞在每個人身上,生命的悲歡交錯亦然。愛情更不可少,即使人事已非,溫柔仍在,讀完後滿紙荒涼,感慨萬千。

同樣的話請容我再複製貼上一次:「彰顯文字和語言的華美與多義,兼復以引人入勝的情節和溫柔的色調」,第二本依舊銷魂。

《盲目》(1995)

讀了兩本「古書」後,視野總算被拉回現代,一個由超市、汽車、鋼筋水泥、發達醫學所構成的現代城市,卻因為全體市民皆因不明原因患上眼盲症而徹底崩潰。盲目猛如瘟疫快速散佈,卻更殘酷於你我的新冠肺炎,畢竟肺炎還可以穿隔離衣去護理,瞎眼呢?瞥一眼患者就可能會被傳染,那誰還敢去護理?於是隔絕意同滅絕,外面的人想乾脆徹底滅絕裡面的人,裡面的人卻自私自利遑論合作,食物、床位、廁所的分配都成為反目成仇的原因,環境髒亂導致連苟且偷生都困難,何況還有更可怕的,就是雄性天生不滅的性慾…

然而最難滅的是人性的自私,完全失序的狀態下道德還管用嗎?可以想像人性最底層的卑劣當傾巢而出。還好,小說最強的設定是整個世界還有一個女人沒瞎。但是她敢跟大家說她沒瞎嗎?說了她肯定會成為大家的奶媽,在當救世主之前不先累死也絕對會遭忌惹禍。但不說的話,她要怎麼在這個世界睜著眼睛裝瞎活下去?見證人世間最骯髒污穢最沒有人性的各種狀況後還得嘗試活下去?她會像《里斯本圍城史》和《修道院紀事》中的女主角那般堅毅嗎?

薩拉馬戈以「我認為我們本來就是盲目的。盲目卻又看得見。看得見卻不願看見的盲人。」這三段式句子宣達了他想說的話,也以「唯有在盲人的世界裡,事情才會以本來的面目呈現」這句提供了解法:還是「盲」,卻是「眼盲心不盲」中的那種盲。故事中有一個角色在失明前的身份是作家,思慮清晰的他對眾盲人說:「我們的感覺太少。或者說,我們有感覺,但已不再使用感覺所傳達的文字。所以我們就失去了那些感覺。」人要是欠缺視/識讀文字的能力,即與盲無異。淡出故事前這作家留下一句話:「不要迷失自己,千萬別讓自己迷失。」多麽警世,對吧?薩拉馬戈讓自己進入書中軋了一個小角色,對故事裡外的你我傳佈神諭。

要劇情有劇情,要驚悚有驚悚,要深度有深度,這本書已暫時登上我今年的閱讀冠軍。

薩拉馬戈在 1998 年榮膺諾貝爾文學獎,成為史上首位獲獎的葡萄牙作家,委員會提獻的理由是:「由於他那極富想像力、同情心和頗有反諷意味的作品,我們得以反覆重溫那一段難以捉摸的歷史。」從前面三本來看,再不能認同更多。

《盲目》書末童偉格寫的推薦跋中有引用薩拉馬戈晚年說過的一句話:

當世界需要批判觀點的時候,文學就不應該遺世而獨立。

筆鋒如刀鋒,下筆卻是朝露般醒腦、夕暉般溫暖,叫我欲罷不能。

《投票記》(2004)

這本書葡文原名是 "Ensaio sobre a Lucidez",「關於清明的論說」;而英文版則是更直接的 "Seeing",「看見」。這都是相對於《盲目》的原書名 "Ensaio sobre a Cegueira",「關於盲目的論說」(英文版直取 "Blindness")。顧名思義,這就是《盲目》的續集,薩拉馬戈在九年後重返那個曾經盲遍全國後的第四年。只不懂台灣出版社為何硬要用小說主題「投票」來破題,「清明」、「看見」不好嗎?

話說首都市長選舉,投票率超高,但空白票竟佔了七成!政府只得安排第二次選舉,沒想到幾近百分百投票率卻換來 83% 的空白票!兩次選舉讓政府顏面盡失,不但讓「白」這個字成為被和諧掉的禁語,更將投空白票者打為叛徒,暗中追查搞事份子,威脅利誘滲透潛伏刑求仍一無所獲,最後直接宣布封城、遷都,市民就像當年瞎眼人一樣,全體被隔離起來。

薩拉馬戈無疑就是在隱喻,人如果真瞎眼可能致使道德淪喪,但就算沒瞎眼,仍然會跟瞎了一樣盲目,政府此刻正是如此。一邊獨裁戒嚴,一邊抹黑栽贓,不安個代罪羔羊莫須有罪名誓不罷休,也讓故事由此連結上了《盲目》。

「投空自票是和上次的盲目一樣,是一種破壞性的盲目呢,還是一種一種視力清晰的表現?」這段政府官員之間的辯論,堪稱本作核心。好喜歡這種有深切諷刺人性與政治寓言的小說!

就像當今某國的白紙運動,穿越時空般讓二十年前的薩拉馬戈成為先知,一如歐威爾的電屏預言了未來。

《詩人里卡多逝世那一年》(1984)

這是薩拉馬戈向佩索亞致敬之作。因為讀過《惶然錄》,明白佩索亞一大風格是創造「異名」(此書中是伯納多・索亞雷斯),里卡多・雷伊斯也是其中一位,身份是一名醫生詩人。佩索亞於 1935 年底過世,薩拉馬戈在書中讓里卡多代替本尊在人間多活了九個月,薩拉馬戈延續佩索亞未完成的設定,讓里卡多從巴西返回離開十六年的葡萄牙。同時讓佩索亞從墓地返回人間,無論鬼魂與否,他常常無預警出現在里卡多身邊,與他促膝長談,哲學歷史文學生命愛情無所不談,說是長篇小說化的《惶然錄》也不為過。惟行文仍是長句不斷,此乃薩拉馬戈獨有風格。故事宛如一場環繞在薩拉馬戈、佩索亞、里卡多之間的魔幻際遇,甚且交織了真實歷史。

這九個月間真實世界發生了什麼事?1936 年 3 月德國違反凡爾賽條約進駐萊茵蘭;1936 年 5 月義大利正式攻佔阿比西尼亞(衣索比亞),1936 年 7 月西班牙內戰正式爆發,身為鄰居的葡萄牙也受到莫大影響。那是法西斯崛起的年頭,世界動蕩不安,無緣經歷這些事件的佩索亞,卻在里卡多和女僕的生命中發展開來。這五本薩拉馬戈作品中都有著堅毅又溫柔的女主角,地位卑微如傭如妓,卻溫柔慈悲如聖母瑪利亞。

我沒有按照出版順序來讀,但隨心走。這五本書在台灣的出版年代都不同,看封面就知道。但每本都附有台大外文系教授暨西班牙皇家學院外籍院士張淑英所撰寫的厲害導讀,這五篇文章令我更加了解薩拉馬戈,非常推薦。很巧的是,秘魯著名作家巴爾加斯・尤薩近日過世時我心想這位我喜歡的作者我才讀過他一本書實在說不過去,因而去借了《城市與狗》排在薩拉馬戈之後來讀,沒想到竟在最後讀的《詩人里卡多逝世那一年》書末導讀中看到張淑英以尤薩的《城市與狗》為類比,宇宙是不是都幫我把生命中的小小機緣一個個串起來呀?

我還想再提另一個小機緣:persona。正如開頭所述,我這薩拉馬戈月是因閱讀佩索亞的《惶然錄》而起,而《詩人里卡多逝世那一年》書末導讀中張淑英有解釋「佩索亞」(Pessoa)的葡萄牙文意思就是「人」,源於拉丁文的 "persōna",其意為「演員的面具」,當然這也是英文 "persona" 的字源。佩索亞透過諸多不同人物展現他繁複的性格和多元志趣的嚮往,神秘而難測,一如我此時正在精聽的 David Bowie 就是以創造音樂中的 persona 而聞名。1972 年的 Ziggy Stardust、1973 年的 Aladdin Sane、1974 年《Diamond Dogs》中的 Halloween Jack、1975 年《Young Americans》中的 The Gouster、1976 年《Station to Station》以啓的 Thin White Duke... 透過扮演不同 persona 來傳達當時他的思想觀點,多彩多姿形象為他贏來「搖滾變色龍」之稱,其中成功失敗皆有之,惟不甘被定型的無畏冒險精神正是 Bowie 在樂壇上最為人所津津樂道者。我在想,生命同時讓我在眼耳感官裡接收到 persona 的概念,是不是意味著什麼?

Bowie 的鑽石狗繼續聽著,閱讀我要先轉檯嘍,《城市與狗》等待著我。