2024阿姆斯特丹國際紀錄片影展觀察|有人拒絕看見,但「我」始終存在

撰文 | 子樹Zishu

編輯 | 小報

➤前言:從橋未降下的時刻開始

I’m invisible, understand, simply because people refuse to see me.

這是紀錄片《Personale》結尾的一行字幕,引用自拉爾夫·艾里森1952 年出版的小說《 看不見的人》,也是2024年阿姆斯特丹國際紀錄片電影節(International Documentary Film Festival Amsterdam,下文將簡稱IDFA)我最後的觀影瞬間,距離今天已經過去了四個多月。正文各章其實在影展結束不久便零散成稿,但真正將它們串聯起來卻讓我遲遲無法動筆。

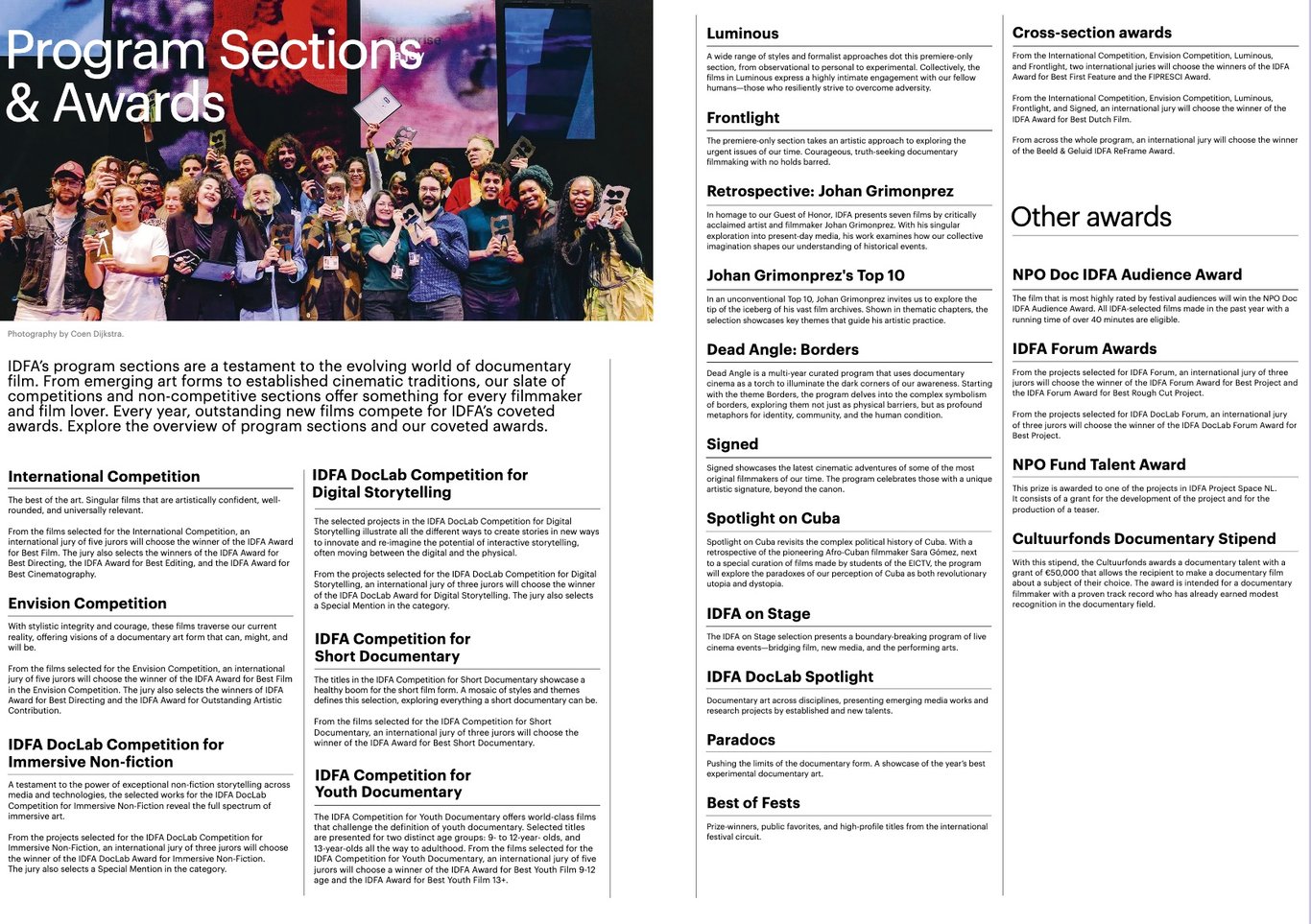

半程式參與影展,我的觀影強度大約覆蓋20部影片,遠無法囊括本屆IDFA的254部紀錄片與27個新媒體項目所展開的眾多探索。起初也考慮像以往一樣,從策展結構切入,分析不同單元的設置動機。恰好我的觀影清單中,超過一半的作品都意外集中在Luminous與Frontlight兩個單元。策展說明稱,這兩個單元分別意在通過多樣形式深入情感內部,批判性地審視真相,回應時代的緊迫問題。

事實上,正因為主題鮮明,無論影片核心在於身份、性別、環境還是流動性——類似Luminous與Frontlight這樣常設單元的作品,往往很快被歸類為議題式紀錄片,在這種標籤化的觀看方式下,討論通常只從具體而豐富的創作脈絡中抽取出最容易識別的事件並加以簡化,卻鮮少關注紀錄片作為電影本身的工作機制:鏡頭如何貼近、拍攝關係如何展開,乃至情緒與氛圍的層次構成。也正因如此,作者為何選擇以特定的方式進入事件,這樣本應注意的細節往往被誤解、忽略,甚至以“情緒化”為由而不被正視。

但紀錄片並非只是承載事件信息的容器,它同樣是一次具體的影像實踐。可以思考的是,一部影片是如何在限制中,發展出它自身的觀看結構與感知節奏?這並不與觀眾各自的觀看角度相悖。影片自身的影像選擇,也構成了一種無法被輕易還原的觀看方式,它值得被認真看待,哪怕會引發不同立的尖銳評論。

正是在這樣的語境下,IDFA近年來發起的長期項目Dead Angle顯得尤為典型。該單元每年圍繞一個核心主題展開策展,通過放映、對談和出版,邀請觀眾觸碰那些被忽視的世界死角。今年本單元聚焦“邊界”,不僅是戰爭與地理的劃分,更是人類觀念的界限,身份如何與權力綁定、跨社群的溝通如何建立又瓦解。

策展無需回避立場,畢竟明確的視角也能開啓多元的理解。但這幾乎引發了另一個問題,探索“邊界”的方式是否早已被策展設定?觀眾所進行的觸碰,會不會只是沿著既定邏輯完成的一次確認?“

因此,比起沿著單元概念展開,我更傾向於從具體影片出發,去尋找與IDFA相遇的方式,在觀影過程中,穿透標籤、靠近困惑,抵達那些試圖理解卻難以完全言說的部分。策展的多元只是一個相對概念,並不是理解問題的唯一關鍵。也許更值得追問自己,究竟能否在觀影中察覺那些設定好、或尚未被想象的軌跡?還是又回到了心中早已熟悉的那條界線。

正是這樣,我才得以回頭重看策展邏輯的多義性,發現了那些起初未能捕捉的層次。比如我注意到部分來自Dead Angle單元的影片格外強調非人視角——畢竟人類以外的生命,同樣被捲入我們製造的種種邊界。從作品出發、再反觀影展結構的方法,意外讓我發覺自己觀看中“缺席”的部分,但這也並不等於失敗,而是某種必要的延遲。創作者通過紀錄片表達了最迫切的困惑與召喚,以完全不同的節奏與方式發出邀請,而要感知這份邀請,觀眾則必須以個人路徑穿行其中。

電影也是某種可以幫助記憶的東西。影像之外,我總想起11月底阿姆陰雨連綿的天氣,每晚回家鞋底都沾滿葉子和樹幹的碎片。會困擾明明按谷歌地圖步行去影院,卻沒想到運河上的橋臨時故障,時間可以被一座無法降落的橋耽誤。同樣未預料到的還有去Eye Museum需要坐船,呆滿一天散場後,回程輪渡擠滿了剛下班的當地人;當然也會疑惑為什麼不論是志願者還是隔座觀眾,大多是白髮長輩。我在熄燈前看著他們的後腦勺發呆,驚訝自己會成為許多場次年齡最小的人。

所以,這並不是一次試圖全面的書寫。能與有限的作品相遇,感受其中恐懼與激情所延展出的未知,就足夠珍貴。記錄觀看過程中逐漸生成的思考與困惑,它從普通觀眾的身體、節奏與片段出發,嘗試尋找一種屬於自己的觀看方式。一切不再只是場景,而是具體的社群,哪怕處在不被注視的位置,也能成為觀看、感受、記錄的起點。

➤P.1 没有「如果」的生活:是谁对谈论战争感到厌烦?

滯留在俄烏戰區的生者,被志願者從家中接走。車門關閉前反復確認行李,這幾乎成了遷徙中的條件反射;抵達庇護所後向醫生傾訴身體異樣,為什麼重要部位都出現了問題。戰火蔓延,轉移沒有清晰的時間表,人們不停追問,想知道下個地方更好或更糟。

《Dear Beautiful Beloved》(2024)從這些被迫等待與疲憊的動作中出發。鏡頭深入那些不斷重復的細節:擔架的搬運、修理師旋轉的工具、映出紅十字司機表情的後視鏡。影片觀察人與人、人與物之間的關係如何被訓練、微調、協同。當每個動作都被制度化地執行,戰爭便悄無聲息滲透進了“活著”本身。

但記錄並未止步於此,它的另一條敘事線轉向了死亡的處理:搜救隊穿越布滿地雷的廢墟,尋找散落的屍體。“另一條腿在哪裡?”他們清點遺物、確認身份,將屍體裝入白色屍袋。入殮師清洗遺體、包裹破損的部位、讓不再有血液經過的肢體穿上來時的衣服,再送入棺材。死亡被流程化地接管,成為戰爭機制自我維持的一部分。制度未曾崩塌,正是在日復一日地運作中,讓戰爭顯現出更深的荒謬與失序。

俄烏戰爭全面爆發已過去三年,戰爭的常態化似乎讓難民、救助者與物資逐漸被熟練編排進救助系統,但這樣的臨時生活仍是難以接受的。影片的敘事接近某種“片段式現實”,不是因為戰區生活本身是破碎的,而是鏡頭從日常的縫隙切入,觀眾可以看到人們的行動、記憶與情緒並不總是連續,卻又不斷被組織起來,維持一種殘缺卻持久的主觀選擇:

哪怕無法確認自己是否能活到明天,庇護所里的難民依然認真思考髮型,儘管只有非專業理髮師為她們服務;運送屍體的司機經常因臨時改道而與家屬反復溝通,“何時送達”、“埋在哪”成了不斷拉鋸的問題;年輕的車隊志願者語氣平淡地提到某個亡兵比她年齡還小,下一秒她便和司機閒聊起對民間樂團的興趣;還有多數在轟炸中帶著孩子逃離的母親,滯留在車站,唯一明確的事情是她們必須離開,至於售票員問出的“你想去哪裡”,並不是可以考慮的問題。

影展的另一部影片《All Is Well》則關注戰爭的另一面向,當離開發生後,人們如何重建自己?故事聚焦荷蘭西北部城市韋斯普的避難所,幾位被迫逃離烏克蘭的老婦人試圖在異鄉重新開展生活,尤其是通過烹飪和分享食物建立連接。

影片所在的IDFA Signed單元,集中呈現風格鮮明、具有強烈作者印記的作品。導演Peter Lataster與Petra Lataster-Czisch長期定居荷蘭,三十多年來的作品大多在IDFA首映。在這部新作中,他們延續了在創作中堅持的長期陪伴觀察,不設旁白,也不插入採訪。

Peter與Petra最近一次相似主題的嘗試,是八年前的《凱特小姐的孩子們》(Miss Kiet’s Children, 2016)。影片聚焦於荷蘭Hapert一所小學中為移民與難民兒童設立的特殊班級,表面看似如常,實際是孩子通向新生活的第一步,在這間教室,他們從頭學習新的語言和制度。隨著日復一日的課堂生活推進,某些創傷逐漸顯露,有男孩反復將球踢向牆面,這個動作曾是掩蓋家鄉槍戰聲的方法。影片以看似日常的師生互動與課堂細節為切口,敏銳捕捉社會規範如何在不動聲色中滲透進孩子們的生活。

當下,戰爭被當權者通過媒體持續重塑,以適配不同的敘事與立場。遠離戰場的普通人,接收到的常常只是被國家立場修剪過的戰爭圖景,淪為非黑即白的意識形態對立,或冰冷而抽象的死亡數字。《Dear Beautiful Beloved》導演Juri Rechinsky在接受Austrian Films採訪時指出,他無法再僅憑新聞去觀看戰爭,因為反復被利用的圖像與話語會迅速佔據頭腦,導致真正敏銳、細緻的感知逐漸麻木,甚至徹底消失。

導演Peter和Petra在拍攝《All Is Well》時也注意到,難民在異國安頓後,不可避免地會接收到來自不同媒體與視角的戰爭討論。他們選擇穿插烏克蘭當地的新聞片段與荷蘭極右翼領導人Geert Wilders的煽動演講。這種對比呈現了主流媒體話語的塑造:在荷蘭政治急劇右轉的背景下,公共新聞對戰爭的報道並非總是關注難民的真實處境,反而常在社會問題出現時,傾向於將他們簡單歸咎為治安問題的源頭。更諷刺的是,有些荷蘭人聲稱自己已經“厭倦”烏克蘭戰爭的討論,可絕不會有人比正在經歷戰爭的人更疲憊、更渴望這一切結束。

也許有批評認為,導演選用的烏克蘭新聞片段也是被權力機構篩選過的,無法達到真正的客觀。然而,當資源與表達空間都十分有限時,比起執著於追求某種“絕對中立”,也許更值得關注的是行動本身的意圖與效果。如果一味糾結表達的完全客觀,反而可能弱化最迫切而真實的行動力量。

實際上,對“絕對客觀”的追求,在上一屆IDFA的影展策略中表現得尤為明顯。2023年10月以哈戰爭爆發,第36屆IDFA隨即陷入公關危機,面對俄烏戰爭,IDFA迅速發起基金、提供資源;而當巴勒斯坦遭受轟炸,影展最初保持沈默,直到輿論壓力下才勉強回應,卻又以“傷害性標語”為由,重新定義開幕式巴勒斯坦青年的示威,試圖在言論自由和政治立場間保持微妙平衡。

最終,以色列電影工作者指責它縱容反猶,支持巴勒斯坦的電影人則大規模撤片抗議它的回避,包括伊朗導演瑪麗亞姆·塔法科里(Maryam Tafakory)、日本導演小田香(Kaori Oda),在新設立的策展實驗單元「Corresponding Cinemas」中,受邀的巴勒斯坦導演Basma al-Sharif宣佈取消四部電影的放映,並拒絕繼續擔任Envisions單元的評審工作。巴勒斯坦電影中心公開指出,IDFA似乎只在符合主流利益時才願意表現出團結,而一旦需要清晰表態時,它卻選擇回避。一時間,影展的中立策略變成了最具爭議的立場。

到了2024年,策展團隊顯然意識到“平衡”無法解決問題。影展總監Orwa Nyrabia在本屆影展開幕宣言中明確指出,所謂的平衡本身也包含了一種立場,它無意之間造成著更大的傷害。但這並不意味著本屆IDFA徹底拋棄了中立的複雜性,它試圖在影像實踐中去揭露平衡所不能解決的,正是現實最深的矛盾所在。

例如,2003年的紀錄片《虛擬公路181》(Route 181: Fragments of a Journey in Palestine-Israel)再次亮相,它由不同族群的口述記憶拼接起巴以之間充滿爭議的歷史邊界;新媒體單元DocLab的獲獎作品《The Liminal》(2024),虛構出一群居住在牆內、以聲音為唯一存在痕跡的隱匿者,他們拒絕再與現實的暴力結構共謀;另一部作品《A Fidai Film》(2024)則通過再製作巴勒斯坦研究中心保存的檔案影像,讓人看到歷史爭議如何具體發生、在普通人身上反復降臨,被書寫、再被遺忘,它從未斷裂,既存在於過去,也會在當下和未來同時重演。

IDFA從虛偽的“平衡”到明確立場這一變化,在《你的國,我的家》(No Other Land, 2024)的聯合導演Basel Adra眼中尤為重要。“我們不希望人們在電影節上看這部電影時喝杯酒,聊個天,然後社區就成為已經消失的結果。” 他提醒觀眾,紀錄片不僅是觀看的對象,更是促使行動的媒介。

但這是否真的意味著全球紀錄片產業已經擺脫了“象徵性團結”的困境?

同樣來自巴勒斯坦的導演Khaled Jarrar揭示了在此之下紀錄片產業更複雜的倫理困境。他指出,全球團結運動固然重要,但難民的身體也常被商品化,鬥爭被資本共謀,抵抗被浪漫化,內容被消費。 過去一位歐洲戲劇導演在研究巴勒斯坦議題時,以“同理心”為名收集他的故事,承諾支付報酬,甚至去拜訪他的家人,記錄他的母親如何回憶第一次巴勒斯坦大起義。

但最終,這個導演在沒有簽訂任何正式合同的情況下擅自公開敏感信息,甚至在媒體報道中將Khaled的經歷作為自己的創作靈感,而Khaled卻發現,自己的報酬被削減,甚至最終被完全拒付。“我們長期被忽視的人,真的必須對這些碎屑感恩戴德嗎?” 他質問道。

紀錄片的“全球團結”如何才能超越象徵化的姿態?作為一句發問,貫穿本屆IDFA的視覺與話語策略。影展邀請曾在上一屆公開批評其立場的荷蘭藝術家Raul Balai與流亡伊朗藝術家Ehsan Fardjadniya,合作創作本屆的官方宣傳片《Dear IDFA》。

片中,一對夫婦在草地上野餐,場景寧靜如畫,但遠處的爆炸聲卻撕裂了這個虛假的完美時刻,隨之而來的畫外音暗示著,當那些因自由、平等而遠走他鄉的個體來到歐洲,發現自己只是被當作裝點“開放社會”的象徵時,所謂的包容究竟意味著什麼?它是否也在維繫某種排除與冷漠?而每場放映前的宣傳短片更為直接,一隻染血的白鴿墜落在草地,伴隨著沈重的驢蹄聲,畫外音向所有人留下了一句逼問:

“I cannot not be complicit, can you?(我無法不成為共謀者,那麼你呢?)

➤P.2 坦诚的表达,还是单向的暴露?

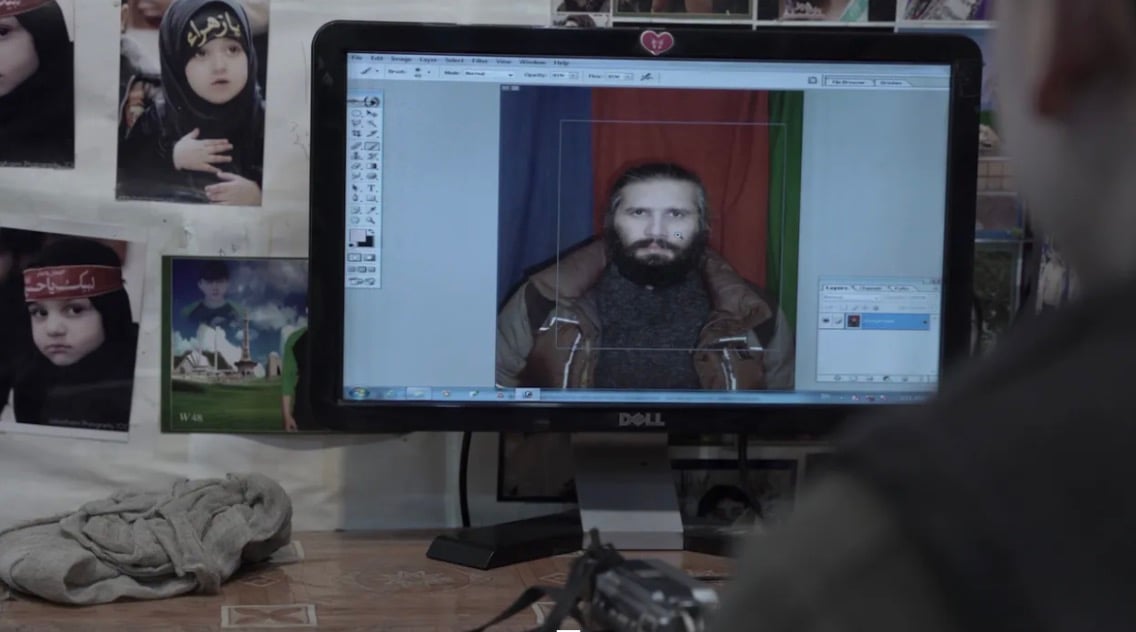

來自Luminous單元的影片《Make It Look Real》記錄了巴基斯坦某個嘈雜市集的照相館。室內,男性顧客隨意落座,快門按下後,真正的工作才開始,照片被快速導入電腦,皮膚被提亮、美白,瑕疵被一一抹除,服從於一種潔淨與高級感的視覺標準。導演Danial Shah也親自體驗了這一過程。當他坐下拍照時,鬍鬚黑白交錯,而進入修圖階段,店主迅速將他的白色鬍鬚塗黑。這粗暴的審美邏輯,是影片試圖探討的起點。

修圖後便是挑選選模版,店鋪四壁貼滿背景圖,常見的是豪車、槍支、山水或陌生女性。有顧客希望“盡可能真實”,成品常掛在家中,成為男性聚會的談資。映後導演提到項目持續了兩年,但實際在店內的時間不到一個月。他將這些模版類比為Zoom會議背景,象徵巴基斯坦男性對“完美場景”的渴望。

然而,我認為《Make It Look Real》試圖討論男子氣概構建僅限於表層。導演對顧客反復提問:“你為什麼選這個模版?”得到的回答幾乎只是“我喜歡”。類似的照相館在巴基斯坦並不罕見,顧客的拍攝動機和照片用途也高度重復,模版化背景的荒誕性顯而易見,但導演的提問並未真正抓住任何線索來追溯這一現象背後的成因。

這種“開放性”問題是無效且機械重復的,導演沒有意識到,這些選擇行為本身深嵌於當地男性的生活經驗與社會語境之中,而對結構性的理解,無法僅靠簡單的問答來獲得。“真相”不會自動從顧客口中生成,它需要創作者願意以更具耐心與責任感的方式,走入這些行為背後的文化與社會邏輯,同時,也給予影像足夠的時間去展開複雜性。《Make It Look Real》曾短暫掃過市集中直視鏡頭的小孩、商販、以及店主偶然提及的通脹和爆炸事件,但這些場景的切入點隨意零散,未構成對影像空間更具體的書寫。

除了對修圖過程的記錄,以及對顧客的隨意採訪外,影片的另一條線索聚焦導演與店主的對話。在空閒時間,店主直面鏡頭,認真回應鏡頭後導演的提問。他詳細解釋一天中的收入情況,根據客流的變化,每天最多不過15歐元左右。在他的反問中導演回答自己作為自由攝影記者,每張新聞照片報價從100歐元起,為全球頂尖的英文報社提供內容時可高達450歐元。

店主得知這些數字後,只是樸素地詢問“那我也可以做這個嗎?用英語寫的?”導演回應自己多用英語,偶爾用烏爾都語,但“收入也不高”。店主繼續追問投稿流程,早前他也直接詢問導演的簽證類型,並好奇自己是否可以申請。類似的對話貫穿整部影片,直至影片尾聲,簽證問題再度被提及。導演表示如果這部影片入圍電影節,那麼店主或許可以被邀請出席,從而獲得一張簽證。“那請讓它成真吧!”店主語氣輕鬆,帶著些許玩笑意味。

影廳中笑聲不斷,但這種輕鬆感反而使這一場景呈現出一種令人不安的模糊性,導演選擇將這一時刻保留,是想製造幽默,還是回避了更直接的結構問題?語言、資源與機會,為什麼總被嚴格劃分為“可得”與“不可得”?一切反應彷彿也在印證這種現實差距的合理化。影片未能挑戰這些差距的動態性,差距只是顯得如此理所當然。

導演後續提到店主最終因缺少證明材料而簽證被拒,這讓影片結尾的輕鬆顯得更為荒誕。他也坦言清楚與店主社會位置的截然不同,只是更想側重兩人關係本身的對話。但即便對話聽起來坦誠又直白,當它被影像固定後,仍然讓人感到不適。

就像店主多次以“朋友的朋友”這種間接的方式描述那些離開巴基斯坦、去追求更大機會的人的故事。但說完後會嚴肅補充自己還是待在巴基斯坦更好,至少不會走錯一步。那麼這些話語是情緒想象、對失敗的自我調適,還是對現實的內化接受?影片最終戛然而止,只留下一種單向觀看邏輯:導演不斷捕捉店主對“外部世界”的渴望,卻未給予足夠背景支持這種情感的生成。

紀錄片中的“文化翻譯”並不只是將某種現象搬上銀幕。更關鍵的是,創作者所選擇的視角與敘事方式,會不會在不自覺中固化觀眾對他者文化的獵奇與簡化?影像始終存在於創作者與觀眾之間,不是中立傳遞,而是一種來回穿梭的非對稱過程。觀眾當然擁有解讀自由,也可以跳出影像框架理解更多背景,但這並不意味著創作者可以卸下對“如何呈現”的責任。

特別是當紀錄片引入某些帶有強烈象徵意義的空間、群體或語言時,即便導演宣稱“我只是想講一個人與人之間的故事”,但影像真的可以脫離現實語境,在真空中展開嗎?如果這些背景只是被模版化地引入,卻缺乏與現實環境的深層關聯,那麼影片的文化翻譯就容易陷入失真,甚至滑向某種“可被消費的異質性”。

➤P.3 女性如何找回自己的语言?

淡綠色的牆壁前,年長女性在少女的提示下緩慢書寫著達里語,白板上的練習內容大多是初級教育讀物,這似乎遠低於她們的年齡和生活閱歷。畫面來自影片《Writing Hawa》,主人公分別是導演Najiba Noori的媽媽Hawa和姪女Zahra。截至目前,阿富汗是全球唯一禁止女性和女孩接受教育的國家。

“我從未體會過愛的滋味。”

40年前,年僅13歲的Hawa嫁給了一位能當她父親的男性。她被威脅若拒絕婚事,將不得不與城市的陌生男子結婚。對於某些阿富汗哈扎拉族女性來說,作為一個長期遭受歧視和迫害的民族,離開家鄉與城市的男人結婚或許意味著更大的風險,這不僅源自宗教的派別分歧——哈扎拉人以信仰什葉派伊斯蘭教為主,這在以遜尼派為主的阿富汗社會中處境艱難,還因傳統家庭結構對女性的性別期望。

Najiba作為導演,五年的拍攝中累積著母親的痛苦與覺察,Hawa從沒有自己的空間和時間,也會遺憾自己的母親沒有告訴她結婚可以拒絕,生育可以推遲。我們都知道此時並不是Hawa對母親的責備,而是對父權社會深植的無奈控訴。四十年來,Hawa日復一日地照料丈夫、撫養子女,如今還要看護孫輩。然而,對Hawa生活的聚焦並不是記錄一場無法改變的預言。鏡頭外,在女兒Najiba的陪伴與鼓勵下,這束來自攝影機的目光除了分享一份最親密的支持外,也是想象之光,讓Hawa計劃通過自己做些什麼。

經過多次考察,Hawa決定在巴米揚地區尋找傳統的哈扎拉刺繡,製成現代服裝後在喀布爾出售。籌備階段每次出門,她仍會小心翼翼告訴丈夫自己的去處,儘管他總是冷淡地回應“你告訴我這些幹什麼?”當她興奮地宣佈合作社已經落地,他第一句話卻是“那誰來給我準備茶飯?”這些小小的、不被理解的瞬間,構成了Hawa不斷試圖離開原位、卻始終無法徹底脫身的生活結構,那裡,幽靈般地,將所有照料視作理所當然。

對於Hawa而言,她想做的第二件事是識字讀書。與此同時,Najiba的姪女Zahra再次出現在她們的生活中。因父母離婚,Zahra多年來由父親撫養,卻長期遭受虐待。而Najiba的姐姐早已組建新家庭,有了兩個兒子。姐姐坦言如果Zahra在學校遇到衝突,她作為女性無法出面解決。觀眾可以看到,哪怕所謂的衝突尚未發生,光是設想這些未知的變量,就足以耗盡她所有生活下去的力氣。

“我會照顧她直到18歲,讓她去學校念書。”

當家人陷入僵局,作為祖母的Hawa主動提出照料Zahra。她們的日常,就在那間淡綠色牆壁的房間緩慢展開。Najiba鏡頭記錄下Hawa與Zahra一起識字、寫字的過程。此刻,52歲的Hawa面對14歲的Zahra,也是在回望那個未被允許學習的自己。這不是對後代的投射性補償,而是一種經過半生錯失後、才悄然浮現的祝願。

鏡頭內外,Hawa、Zahra與Najiba的關係悄然變化,比起簡單的家庭分工,逐漸轉變為基於平等與理解的最小支持網絡,Hawa和Najiba不僅是Zahra的照料者,也成為了她的學習夥伴;Zahra和Najiba也用自己的成長激勵著Hawa繼續探索自我,去觸碰錯過的機會。而對於導演Najiba,記錄一切也是對母親Hawa給予自己所有自由的堅定擁抱,這份連接超越母職的傳遞,在三代女性間形成了新的連接,是從motherhood到sisterhood的自然過渡。

好景不長。就在她們剛剛找到一種安穩的生活節奏,2021 年 8 月,美軍撤離阿富汗,塔利班迅速喀布爾。Zahra再次陷入Hawa四十年前曾經面對的處境,她不得不返回那個努力逃離的村莊,因為那裡至少還有某種形式的庇護。而在城市,女孩們面臨著強迫婚姻、性別暴力等更嚴重的風險。新的制度下,女校陸續關閉,女性外出不僅需穿戴罩袍,還必須由男性親屬陪同。她們的身體、行蹤與聲音被命令隱去,卻只換得勉強的生存。官方還恢復了以道德為名的嚴苛審查,女性的表達空間被壓縮到無法發聲。

遺憾的是,讓女孩回到村莊似乎只是謊言的一步,Zahra最終未能逃脫早婚的命運,之後也與Najiba失去了聯繫。就在塔利班全面接管阿富汗的那天,Najiba作為記者僅有15分鐘時間決定去與留,她最終只帶了裝滿資料的移動硬盤,以及不到10公斤的隨身行李。以難民身份逃往巴黎。影片後半段她反問道,我離開了,但剩下的人怎麼辦?Najiba的兄弟接過留下來的攝影機,繼續記錄著留在阿富汗的母親,她沮喪訴說著一切,她不理解,也不知道還可以做些什麼。

至少,導演Najiba帶走的影像資料、背負的女性代際記憶,以及她們的勇氣,得以讓更多人看到正發生的一切。為什麼幾十年來阿富汗婦女不斷失去教育機會、被迫進入婚姻,甚至被抹去權利與存在?為什麼熱愛這片土地的人卻要與之被迫分離?還在阿富汗的女性在暴力中生存是無盡的現實,沒有逃離,但也不再擁有屬於自己的家園。

影片結束後,我呆坐在原地,成了最後離場的人。沒想到發行工作人員一直在門口等候,她遞給我一張海報,告訴我她們的各種嘗試,包括2025年開始的海外放映,讓《Writing Hawa》前往世界不同角落,團結所有阿富汗離散者和關心婦女權利的人,去談論生活在當下的所有感覺。我想無論是捐款,組織社區,線上支教,還是寫下這些文字以及閱讀到這裡的目光,我們需要撕開更多縫隙,用自己的語言創造更多表達空間。

同樣身為記者與女性,《黑箱日誌》(Black Box Diaries, 2024)的導演伊藤詩織用鏡頭追溯自己長達十年的抗爭。除了圍繞性侵加害者山口敬之的追責外,串聯起所有傷害的還有日本社會的沈默機制,只在保護某個具體性別的司法程序以及對女性發聲的本能性懷疑。伊藤詩織不再只是受害者,也成為那個反復質問“為什麼沈默”與“還能說什麼”的聲音本身。

《黑箱日誌》的許多片段都以影像記錄影像的方式展開,舊日的採訪、重演的場景、她站在鏡頭後觀察自己。這是一種混合了調查、日記與自白的結構,當司法系統推脫、輿論場羞辱,她通過持續拍攝回應持續的不信。一邊自述,一邊剪輯,一邊反復確認,她將一個女性如何被要求閉嘴的歷史寫在了自己的身體上,也寫進了這部電影。影像將這些混亂、羞恥與掙扎可視化,在某種程度上,伊藤詩織並不是在講一個故事,而是在影像中反復練習如何說出“我是我”,並為這句話負責。

與之相對,《逃離性勒索日記》(Diari de la meva sextorsió, 2024)則將目光投向一種針對女性日益常見、卻少有人提及的性暴力:基於數字影像的性勒索。導演Patricia Franquesa也以自述者身份講述從影像洩露,到逐步陷入勒索、反復嘗試脫身、最終決定公開私密照以打破恥感控制的過程。在警方的冷漠與指責下,她將短信、錄音、郵件等碎片式材料拼貼為一部自我調查電影。

桌面電影的形式並不新奇,但直接面對“以私影像對抗私影像”過程,並不是輕鬆的覺醒,而可能面對無數次夜晚的煎熬、懷疑和恐懼。找回主體權並不是讓影片走向“勝者姿態”,因為這甚至本不該是一場比賽。Patricia選擇保留那些猶疑的時刻,讓敘述慢慢長出屬於自己的方向。

本屆IDFA,不少女性創作者都在重新實踐講述的方式,她們不急於追求某種完成度或論證力,但這並不意味著她們無法,或不願,講出一個完整的故事。她們拒絕被既定的結構框住,也並不總是為了證明什麼才開口。女性如何在結構性的不信任中找回,或創造出自己的語言?伴隨失敗,修正,再試一次,這是一種足以確證自身經驗、抵御消解與操控的語言。她們知道什麼重要,並願意講出來。這本身,就是語言的形成。

➤P.4 记录不是对现实的复制,而是一种解读。

紀錄片創作中,現實並非如實地被“捕捉”,而是通過鏡頭、剪輯、敘事結構所重新組織。正如導演尼古拉·菲利伯特(Nicolas Philibert)在IDFA論壇所言:“某種意義上,一切都是虛構的。只要創作者把攝像機放在某個地方,就是在解讀現實。” 換句話說,紀錄片並不只是忠於呈現現實,而是更關乎如何觀看、講述以及如何構建意義。

搬演(re-enactment)正是一種主動介入現實的影像創作方式。它指的是創作者通過有意識的情境設計與再現,讓被攝者借由場景佈置、道具運用、對白或動作提示,重新進入某段經歷或記憶,再次去面對、詮釋,甚至重新感受那些事件。這種再現具有強烈的情景感與戲劇性,它既能夠賦予被攝者表達自身經驗的全新空間,也能突出和強調日常中被忽略或遺忘的細節。本屆IDFA中影片《公園》(2024)與《The Jacket》(2024)提供了兩種不同的搬演嘗試。

影片《公園》中,創作者邀請印尼留學生Asri和Hasan以一種事先設計好的方式展開對話,在台南公園,他們通過朗讀詩歌,重新“回訪”自己及其他印尼移工在台灣的生活記憶。這些詩句並非對現實的完整再現,而更接近一種片段化的“我感”,記錄下移工們在休息日的夜晚、公園相聚的時刻,將目光投向那些誠實而敏感的日常瞬間。

《The Jacket》則圍繞一件舊夾克展開搬演。影片開頭黎巴嫩出生的巴勒斯坦難民Jamal與朋友正準備一場政治戲劇,這場排練既是影像設定的一部分,也是Jamal現實中正在進行的創作。那件由多種顏色與材料拼接而成的夾克,是戲劇中的關鍵道具。

在一次出行中,這件夾克意外遺失,尋找夾克的旅程成為貫穿影片的虛構主線。導演預設了Jamal可能會前往的地點與遇到的人,但沿途展開的對話和交談卻是開放而真實的,不依賴劇本,也未被干預。

首先,我認為搬演不僅僅是再現事件,而是創作者和被拍攝者對“我是誰”這一問題的持續介入與追問。《公園》不僅記錄了詩歌朗讀與日常對話,更讓Asri和Hasan直接參與到對影像本身的質疑之中。當他們手持錄音機在公園散步時,實際上打開了攝影機的“反向鏡頭”,從而思考影像背後的觀看邏輯。他們不僅是被記錄者,也開始從自身角度重新審視被記錄的意義。

影片中,Asri提到最初他通過Facebook面試,提供詩作樣本後,每周從高雄乘車前往台南參與拍攝。起初他懷疑,這些電影工作者是否僅僅是在“尋找素材”,拼湊出移工生活的苦難與微小歡樂,製造一種便於消費的敘事。但隨著影片的拍攝進程,這種懷疑也進一步演變為對搬演自身的思考與質疑,我們到底是誰?我們究竟是在演出自己的生活,還是正在成為某種被觀看的角色?

因簽證問題即將返回印尼時,Asri直言並不知道這部電影該如何結束。這種“不知道”不僅意味著創作上的開放性,也點明瞭搬演手法的內在矛盾:當Asri與Hasan不斷在“自己”與“演員”之間徘徊時,他們其實也在質疑作為角色的合法性,關於“我”的故事是否有資格被講述,“我”又如何通過一種未知的狀態、通過扮演自己的方式找到合適的表達方式?而扮演的價值恰恰在於表達出這種“不知道”的狀態。換言之,搬演不再只是單純的再現或表演,而是在主體性缺失的現實結構中,對自身位置的一次追尋。

《The Jacket》也以類似方式回應了“我是誰”這一追問。Jamal與導演Matthijs Poppe共同進入了虛構的敘事框架,Jamal在尋找夾克的路途中不斷遇見不同的人:在貝魯特南部,計程車司機抱怨貨幣持續貶值、做零工的人提到生活成本高漲,三餐只能靠土豆度日;在另一處可能的地址,他偶然幫一位敘利亞老婦人乾活,並在對話中敏感地捕捉到彼此口音中流露的認同。旅程最終成為一種在現實中穿梭、辨認、觸碰的過程,也讓影像在搬演中回到那些未經預設的現場,現實與表演相互嵌套,使搬演成為一種不斷自我揭示的行動。

然而,當鏡頭權力沒有被反思,搬演或許會落入“消費被攝者”的陷阱。關懷與消費的界限並不總是清晰,創作者或許是出於新聞報道、社會議題的觸動,帶著關懷拍攝,而影像的生產不可避免地涉及對移工經驗的“再現”。就像是《The Jacket》拍攝開始的契機,14年前導演Matthijs Poppe第一次前往黎巴嫩難民營Shatila,當時的創作更像是“收集”,落入某種議題主義的陷阱,將符合大眾認知的受害者素材嵌入影像,受害者則只是符號代表,成為突出主題而存在的道具,而非具體的人物。

後來Matthijs在Business Doc Europe的採訪中提到,當時的作品其實只在一個將巴勒斯坦人視為受害者的世界里才有意義。這種反思並非是在消解難民的苦難,而是點出了長期以來主流創作對受害者的兩種凝視:一是創作缺乏更具體的對話,使得關懷成為另一種剝削;二是觀眾的接受方式,只是單向強化某種單薄的受害者形象。

其次,搬演的“開放性”如何改變影像的結構?不妨設想一下,如果《公園》抽離了詩歌會變成什麼樣?當Asri和Hasan在公園中散步時,一些搬演邏輯似乎要求他們“必須說些什麼”,但導演的創作並不打算進入傳統意義上的劇本對白。相反,他們讓Asri和Hasan通過詩歌這種文本,以更自發、更不確定的方式回應自己的處境。這些詩句不是事先設定好的台詞,而是在搬演過程中被創造出的臨時空間:23歲的家庭護工,每晚在外出購物時來到公園的長椅休息,朝著天空發呆,同時確認手機監控中阿嬤的狀況,她比病患家屬更知道對方的身體變化;休息日的夜晚,移工騎著摩托在公園相聚,男方接女方下班,紅燈前的片刻停頓讓他們戒備四周,擔心突擊檢查。

而承載詩歌發生的是影片中反復出現的空間——公園。公園的開放性恰在於它允許任何人隨時進入,也隨時離開。它不僅是一個停留的場所,也是移工循環生活中的暫歇。影片呈現的非線性敘事是移工生活中無法避免、在白天未曾言說的瑣碎,相聚日的夜晚也並不漫長,天亮之後他們仍需要回到各自的崗位。那些詩歌里寫下的經驗,在公園裡被具象化,觀眾得以看到移工不確定的感受——是在交通中,監護中,外出中,或是在一場短暫的相聚中發生的。

更進一步,詩歌與公園創造了一種公共性。這種公共性並非試圖全面再現移工的生活處境,而是在有限的開放空間中,讓不同的生命經驗彼此交匯,也由此使移工與社會之間不可逾越的邊界變得可見。在台灣社會,移工的聲音與存在往往只能在這些臨時空間短暫停留,而無法進入更深層的社會結構。影片清晰地指出了這一點,沒有虛假地承諾這些聲音終將被廣泛聽見,也沒有將公園塑造為一種絕對安全的庇護之地。

Asri 和Hasan離開後留在公園的錄音機與「Ini Radio Yinni」電台,正是這一公共性被具象化的方式。廣播里他們那句“請放心,我們的聲音不會傳播到公園之外”聽上去像是對未來投稿者的安撫——這裡是安全的,你可以放心講述,沒有人會打擾或干涉。公園裡的石頭喇叭,使聲音在這裡循環、回蕩,移工們用自己的生命經驗維持著廣播的頻率。影片以輕盈的方式直指殘酷的本質:並非是他們的聲音無法傳出,而是外界很少真正傾聽。偶然聽到電台的人,也只是短暫停留,隨即調回更熟悉的聲音,像是什麼都沒發生過一樣。

兩部影片的結尾,不論是《The Jacket》最後Jamal和女兒通話時落在萬家燈火的畫面,還是《公園》里Asri回到印尼家中、打開門、轉身、關門的動作,都沒有明確的指向或象徵意義。它們不強調離別,也沒有安排敘事性的結束,而是像這些廣播、片段的聲音一樣,保留了一種未完的開放狀態。除了通向某種結論,搬演也可以停在觀眾可能走進去的位置,讓經驗繼續流動。

阿巴斯·基亞羅斯塔米曾提到,真實不是說謊的對立面,而是對未知的發現。紀錄片中的構建、介入與引導,並非對現實的遮蔽,反而讓我們有可能更靠近它。在導演與觀眾之間,影像本身就是一種約定,我們都知道它是經過選擇與組織的,但我們也願意相信其中傳遞出的感受與判斷力,對真實的接近不是一種抵達,而是一種持續累積的過程。

➤P.5 有人拒绝看见,但「我」始终存在

來自Luminous單元的另一部影片《Personale》記錄了意大利多洛米蒂山某家高端酒店的幕後故事。鏡頭潛入的幕後,指的是客人入住前的一切準備,對於服務人員而言,這些幕後正是她們的幕前。反復擦亮建築的邊邊角角,超負荷整理客房與嘔吐物,確保床單疊出標準造型。她們能看到什麼,客人就看不到什麼。

不過,這種“幕後”僅僅是從顧客的視角而言。如果更深入內部,我們會發現還有一個更隱秘、徹底遠離客人視線的空間,那是酒店的地下洗衣房,也承載著每日例會、茶水間等功能。在那裡,員工無休止地接收、清洗、折疊床單和毛巾,伴隨著機器的轟鳴,塞進、取出、整理的動作機械而重復,她們唯一面對的是時間、體力、以及聽覺的勞作與透支。

窗外世界聞名的多洛米蒂山脈,和星級酒店的奢華設計是本地旅遊業宣傳中的標誌性景觀。但《Personale》幾乎從未讓這些畫面自然參與敘事。對於酒店服務人員而言,她們的日常並不是這些,只有幾次透過敞開的窗戶,觀眾才短暫模糊瞥見了連綿的雪峰,但很快,記錄再次回到了地下室,回到她們艱難剔除頭髮絲的指尖,和乾濕抹布交錯擦拭欄桿的手勢。

導演Carmen Trocker在Cineuropa的採訪中將酒店比作一台永不停歇的洗衣機,沒有誰會為誰而停。在這樣的環境中,創作者無法僅僅記錄,它必須置身其中、移動並共情被拍攝者,才能理解其運作邏輯。因此《Personale》不僅僅是一部關於勞動行為的紀錄片,它直指一個問題,我們究竟如何理解勞動?

外部來看,這是再普通不過的勞動現場,畢竟大多工作都伴隨著疲憊與困境,酒店的工作雖重復而枯燥,但至少可以換取薪水。然而工作人員的付出,以及評定這份付出的規則,實際適用於更廣泛的行業。長期以來,基層服務人員所面對的困境少被納入“常識”的範疇。常識只是對主流運作方式的不加質疑,穩定發揮著既成世界觀的運作功能,但事實上,它如此單薄。

正如在影片中,女性工作人員多於男性的工作環境也無法避免性別權力的運作。每日例會分配任務時,女性去清潔廁所是不成文的規定,理由是“男人怎麼能打掃廁所”,但我們要如何理解這份默認?這樣的安排看似合理,因為“女性更加心細”,但被包裝成“贊美”的性別分工,本質還是不平等。清潔女性專屬區域的同時,她們還需負責臥室、客廳等更大面積的打掃,而這樣的勞動強度,在薪資待遇中並未得到任何體現。

此外,1990年代開始,意大利北部多洛米蒂山脈地區正處於基礎設施擴張期,滑雪度假村和高端酒店業的迅速發展,讓該區域的旅遊業成為經濟支柱。隨之而來的勞動力缺口促使大量外地勞工湧入尋找工作。在這家酒店的清潔隊伍中,有人來自科特迪瓦、馬里、羅馬尼亞、烏克蘭和塞爾維亞。她們的勞動支撐著當地經濟,而她們本身卻像酒店的幕後空間一樣,被隱藏、忽視,難以獲得合法身份。當一項工作被視為理所當然,它幾乎必然意味著低薪、低價值和低可見度。

面對如此隱形的勞動與結構性的不公,《Personale》的攝影機選擇了一種截然不同的姿態。它並不隱藏自己,也並非隱匿在某個角落“捕捉”時刻的發生,而是主動融入工作現場,隨著服務人員一同進出、行動,使她們思考、交談、爭執和猶豫下的行動都成為影像的一部分。

這種拍攝手法拒絕了窺視式的凝視,轉而成為勞動者自身視角的一部分:工作中她們用不同語言討論微薄工資、家人近況以及休假後要做的事;面對不公正的分工,她們會爭執,但當某個同事在清洗昂貴羊絨衫時意外失誤、需要賠付高額損失時,她們又會彼此安慰。這些不被特別強調的時刻,正是影片的重點所在,不是為了呈現某種情緒起伏,而是讓人看見,重復的勞動中關係緩慢地生成,支持也在無聲處流動。

遺憾的是,管理層總是難以給予員工同樣的寬容。在日常整理收納中,經理會不假思索地訓斥員工“動動腦筋好嗎,請對工作投入更多的愛。”正如社會學家霍克希爾德指出的,情感勞動的本質是對員工情緒與情感的規訓與剝削。企業將勞動者的情緒轉化為企業利潤的工具,然而並未回饋相應的尊重與薪酬,反而在追求完美的服務評分時不斷壓縮勞動者的生存空間。這種對情感勞動的壓榨,與體力勞動的過度榨取並無不同,只是永遠以確保“幕後”不會影響“幕前”。

➤後記:相信什麼,決定我們看到什麼

11月21日去看《公園》的早晨,因為時差誤判,我遲到了,進場時影片已過大半。那是一場「感官友好」放映,影廳沒有全黑,兩側昏黃的燈光意外延續了銀幕中台南夜晚的公園氛圍。散場後我遇見了導演蘇育賢,表達了所有的喜歡與感謝,也問起第一次在TIDF看《公園》時念念不忘的移工彈唱插曲。

中午離開Ketelhuis影院時,積雪剛剛化盡,我和許多觀眾一樣,在旁邊的Westerpark踩著落葉散步,但幾分鐘後,暴雪突至,於是臨時前往IDFA的新開放的空間Het Documentaire Paviljoen。它位於Vondelpark深處,與其說是放映場所,影展期間,這裡更像是電影產業的社交大廳。奇妙的是,當觀影與行業洽談並行時,會有一種輕微錯位感,這裡同時發生著我完全陌生的談話,比如為年輕人才提供的IDFA Academy、片尾頻頻出現的IDFA Bertha基金支持網絡,或是銷售平台Docs for Sale。

這也讓我想起幾天前在Brakke Grond體驗DocLab VR項目《ROAMance》的夜晚。我和另一位玩家在物理空間不到十米卻無法見面的狀態下,共同進入了一個無法定義的世界。我們做出各種奇怪的動作,靠天空的提示尋找出口。在一次船槳協作中,對方突然談起此行IDFA的來意,才意外發現彼此都是東亞人。

遊戲結束後,在趕往各自下場放映的三十分鐘步行裡,我得知那是Ta在阿姆的最後一晚。作為導演,Ta帶著項目來參加IDFA本國專場提案大會,看起來靠近機會,但真正難的是如何按照時間線籌到資金、如何進入歐洲分發網絡,有時候宣講台上的人數甚至超過了台下的聽眾。當真正面對買家時,也對無法高效“推銷”自己的作品感到掙扎。創作與銷售之間,似乎總有一道現實而深的鴻溝。

告別時,Ta遞給我一張項目海報。那一刻,我彷彿成了《俠盜獵車哈姆雷特》里的某個角色,很多東西碰撞在一起,影像的激情與脆弱、表達的衝動與中斷,計劃只能反復調整,邊演邊活,邊拆邊建。我想,那也是很多創作者正在經歷的狀態。

寫到這裡,關於世界上最大的紀錄片電影節,我反而不想再問「什麼才算被看見」。因為正文我已經不斷回到創作者如何主動實踐「看見」這件事,但也必須承認,影像之外還有另一種掌握支配權的結構:產業機制與市場力量。它們影響著誰有資格發聲,誰的作品能夠進入影院,誰能被納入產業結構,而誰又被排除在外。這種結構性的「看見」當然必要,但難以確知的條件也讓它異常脆弱。當影展結束,我依舊困惑的,是影像內外,那些始終未被結構承認的聲音,是否只有被產業接納時才算作「存在」?

Peter Lataster和Petra Lataster-Czisch在幾年前IDFA的一場對談中曾說,他們不願稱紀錄片製作是「行業」。對他們而言,紀錄片是表達,是勞動,是一種持續的信任練習。許多作品由小團隊孤注一擲完成,只為保存某種經驗、某種聲音。紀錄片真正的股東,不是基金會,不是出資人,而是觀眾,是這個社區。

我知道「觀眾」從來不是一個抽象的集合。我坐在影廳,每次觀看都遇見了很多具體而明確的「我」——銀幕中在流亡中寫信的我,在遠方重新學習發聲的我,在邊界上猶豫的我,以及堅持在虛構中前進的我。這些「我」是被拍攝的人,是影像創作者,也是坐在觀眾席里朝向銀幕、不願快速起身的我。這些「我」並非穩定統一的主體,而是不斷地在決定與回頭、表達與沈默之間反復確認自己。

紀錄片與影展永遠是一面鏡子。我所看到的每一個「我」,都在提醒我一種更具體、更持久的存在方式:一個人不需要等待結構的認可,不必等到被主流目光確認時才開始行動,不必先成為“某種人”才能說話。我相信的並不是某種奇跡般的「看見」,而是自身做出回應的能力,那是每次的傾聽、誠實的表達,以及選擇留下的時刻。

微信公眾號:「Chair no Cheers」

資訊聯絡:chairnocheers@gmail.com

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!