《法拉利》的激情與速度

文|安娜

米高曼(Michael Mann)的新作《法拉利》(Ferrari),拍來自有一份沉實與老派。這裡的老派絕非貶意。已經年屆八十歲的米高曼,鏡下的賽車場面兼具速度和力度,而且也和美國的賽車電影傳統遙相呼應。描寫現代賽車競技的電影,大約在六十年代中開始在荷里活出現,伴隨著一級方程式和其他頂級水平賽車項目變得愈來愈知名和國際化,像史提夫麥昆(Stephen McQueen)主演的《死亡大賽車》(Le Mans)、多國一線男星合演的《大賽車》(Grand Prix)這種圍繞膾炙人口的賽車比賽的電影就應運而生。這種類型的賽車電影一直流傳至今天,也沒有完全消失。近十年來比較有代表性的,當數朗侯活(Ron Howard)改編七十年代一級方程式傳奇對碰的《一級雙雄》(Rush),以及寫福特車廠要挑戰勒芒耐力賽的《極速傳奇:福特決戰法拉利》(Ford v Ferrari)。

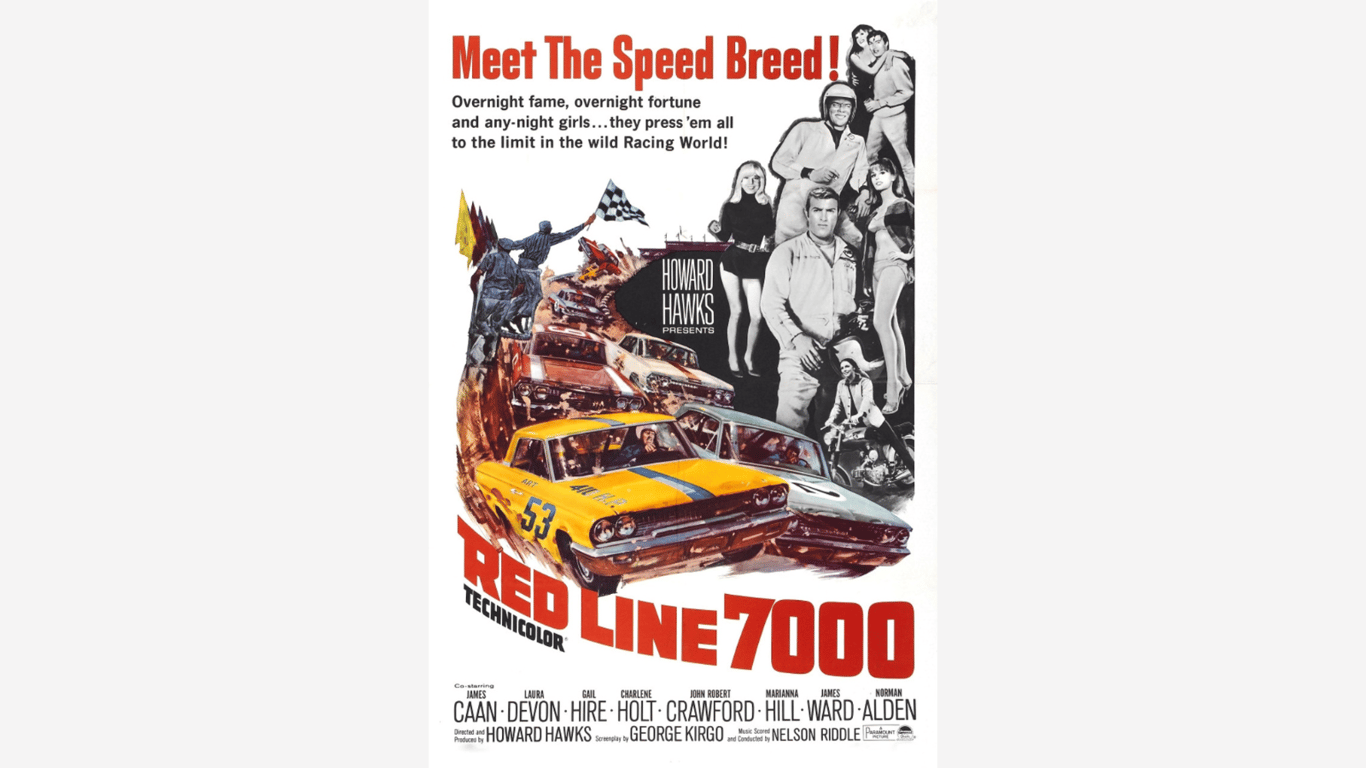

這一系列美國賽車電影,在其創始萌芽之時,有一部評價和影響力不算十分大,但就深得這個類型的神髓的電影,叫《衝破死亡線》(Red Line 7000)。《衝破死亡線》是荷里活黃金年代的大導演侯活鶴斯(Howard Hawks 曾拍攝《疤面煞星》(Scarface)、《赤膽屠龍》(Rio Bravo)、《智勇無雙》(The Big Sleep)等名作)最晚期的作品之一,當時普遍評論都覺得電影太老土,製作也相對拙劣。然而,《衝破死亡線》在部分鶴斯的影迷和評論者心目中,卻佔有相當重要的位置。其中一個主要原因,是《衝破死亡線》高度體現了鶴斯那種相當富個性、甚至很有存在主義味道的世界觀:面對未知和死亡,我們最能夠做的,就是維持自己的專業,不停地迎難而上。聽起來非常簡單直接,但它在鶴斯中的具體實踐卻非常豐富多姿,而這也是他的作品深深動人的地方。

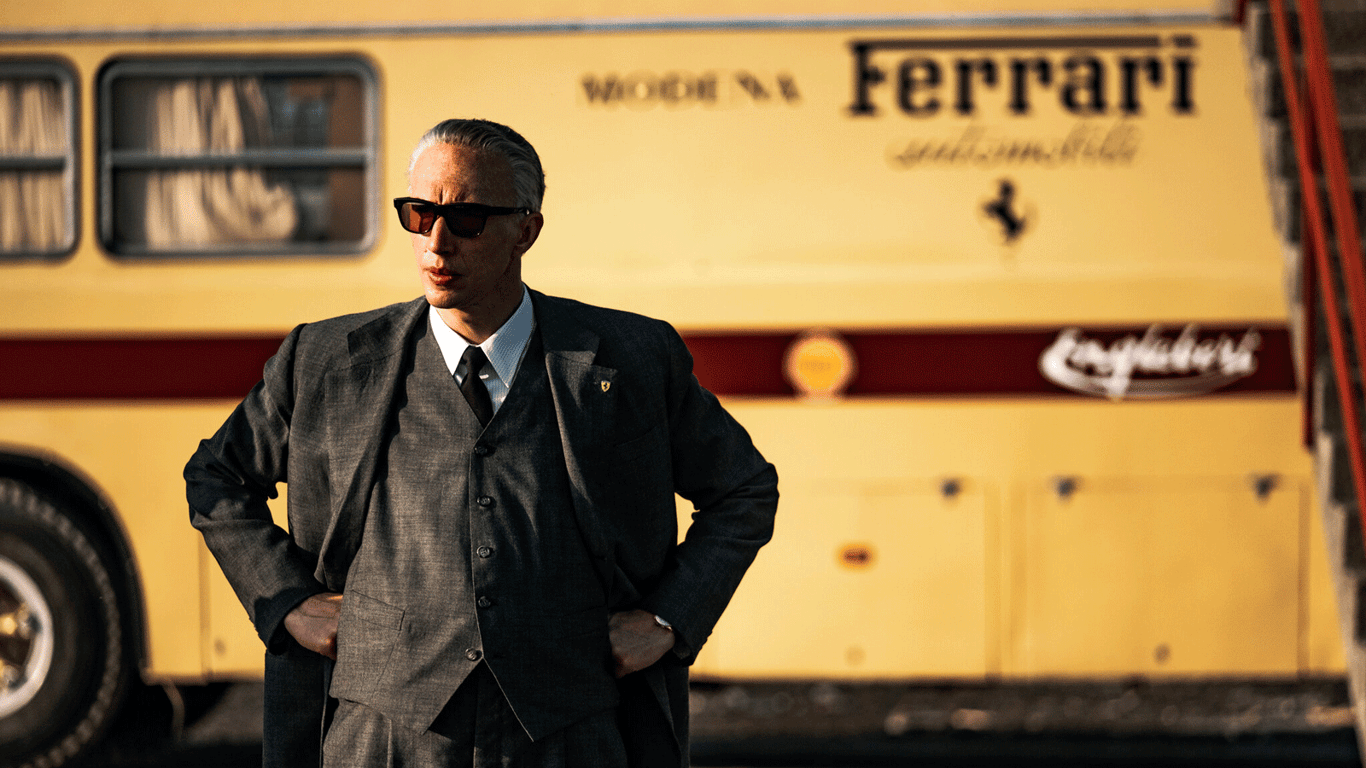

《法拉利》有不止一刻令我想起《衝破死亡線》。米高曼的新片講面對財困的法拉利車隊在五十年代積極投入賽車比賽,這既是出於創辦人安素法拉利的執著,也有廠內行政高層希望可以藉此提高銷量。電影經常強調賽車的危險性,提醒我們無論這個運動有多瀟灑浪漫,車手們名副其實的都是「搵命搏」。電影的開首與結尾,法拉利車隊都發生了致命的車禍;尤其是尾段高潮,發生在「千里賽」期間的重大意外,更是令人深刻難忘的道出了賽車運動的某種極端性質。結尾車禍的拍法有一點很有趣。看米高曼相關的訪問,不難見到他說在取景上、美術上、或與器械相關的細節上力求完美和貼近實況,「千里賽」車禍卻是一個例外。現實事件中,法拉利車手 Alfonso de Portago 身受重傷,送院搶救數日後不治。然而在電影的版本中,米高曼則將車禍實況重新組合和發揮,刻意強調 de Portago 上下身被截斷的可怕死狀,藉此殘酷畫面反襯賽車運動表面的一時風光,以及車手們必須準備好去面對的命運。

《法拉利》除了寫安素法拉利帶領車隊爭勝比拼,另一與之交錯穿插的,就是安素法拉利本人的三角關係。穿梭在暴烈的正室和溫婉的情婦之間,法拉利往往躊躇失據,再加上正室和他所生的大兒子剛剛早逝,身邊的子嗣只有情婦所生的小孩,就令法拉利的家庭角力更加微妙複雜。法拉利在經營車隊和廠房時,非常好勝而有原則,私底下,他也是感情極度強烈(甚至不太穩定)但也很有原則的人。阿當戴華(Adam Driver)演這個比自己實際年齡更老的角色,感覺非常克制、沉穩,很能表現出將六十歲的安素法拉利的自我壓抑和無法在人前宣洩的悲傷。戲中安素法拉利就自己在內心築起了一道牆,不透風的緊緊包圍,這就令他僅有地在大兒子墳前訴心聲的場面,以及末段初次帶二兒子去掃兄長墳頭的場面份外感人。就像米高曼以往的鐵漢式英雄,安素法拉利也是那種不顧一切,自行我道的獨特奇人,而在那些看似冰冷的面相和行事規條背後,也埋藏著脆弱、無法坦白在人前的溫柔情感。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐