386 余杰:揭秘世界上最成功的洗脑术|陈冠中《盛世》

野兽按:2011年购读了陈冠中先生的《盛世》一书,非常喜欢。今天又在youtube上看到了这个纪录片,觉得有必要再次推荐陈冠中先生的这本著作给诸位内地的书友。

陳冠中是罕有的華人作家。他在1976年創辦了極具影響力的潮流文化雜誌「號外」。離開「號外」之後,他當過電影編劇,之後又到台灣創辦電視台。人到中年,他才發覺這些都不是他想做的事。最後,在2000年移居北京。過了8年之後,他寫出了第一部有關當代中國的長篇小說「盛世」。這時他才決定要成為一位作家。

他的三部小說,「盛世」、「裸命」和「建豐二年」,內容涉及被遺忘的歷史、西藏的問題,以及改寫中國的歷史,全都是敏感的題材,更無法在中國大陸出版。到底是甚麼驅使他能夠勇於接觸這些被視為禁忌的題材呢?

余杰:揭秘世界上最成功的洗脑术——陈冠中《盛世》

中国现代意义上的寓言小说,大约可以从刘鹗的《老残游记》算起,然后是梁启超的《新中国未来记》和老舍的《猫城记》。一九四九年之后,官方独尊“革命现实主义”,作家连“腹诽”的自由都被剥夺了,所以寓言的写作也就成为绝响。一九八九年之后,中国历史转入亦真亦幻的“大国崛起”的新场景,于是两本让人惊艳的寓言小说应运而生:王力雄的《黄祸》和陈冠中的《盛世》。如果说《黄祸》如同屠龙刀一般厚重凌厉,毫不留情地直捣黄龙;那么《盛世》则好似倚天剑一般轻灵柔韧,在眼花缭乱中庖丁解牛。这两本书都不能在中国大陆正式出版,不过与《黄祸》被彻底封杀不同,《盛世》的书评偶尔还能在纸媒上出现,虽然书评大都避重就轻,但足以撩起读者的好奇心,这本“但闻楼梯响,不见佳人来”的杰作究竟是一本怎样的书呢?

为何身为中国人最幸福?

《盛世》既是寓言,也是预言。这本书在港台出版的二零零九年,中国政府的还没有张狂到挟持全体中国人上演“幸福秀”的地步。到了二零一二年,也就是书中设定故事发生时刻的前一年,中国社科院出笼了中国人“幸福指数”位居世界前茅的学术报告,央视记者笑眯眯地拿着话筒到街头巷尾去询问老百姓“你幸福吗”。然而,就连如“范进中举”般赢得诺贝尔文学奖的作家莫言,在被央视记者董倩追问“你幸福吗”的时候,亦自言自语“我不知道”;在斯德哥尔摩再次被问及幸福议题,谨言慎行的莫言则忍无可忍地反问“你是央视吗”?

习近平上台伊始,就号召中国人勇敢地“做梦”,做所谓的“复兴之梦”。习近平大概没有读过《盛世》,不过他的执政思路与《盛世》中梦想当帝王师的、《读书》杂志创办元老庄子仲提出的“新盛世主义的十项国策建言”如出一辙,其内容包括:一党领导的民主专政,稳定第一的依法治国,执政为民的威权政府,国家调控的市场经济,央企主导的公平竞争,中国特色的科学发展,以我为主的和谐外交,单民族主权的多种族共和,后西方普世的主体思想,中华文明举世无双的民族复兴等。“复兴”确实成了习近平的“关键词”。

那么,如何才能将盛世的感觉灌输给越来越不服从的老百姓呢?或者更准确地说,共产党是如何成功地对十三亿人实施了洗脑术和催眠术?中共对人民的规训取得了巨大的成功,所以还要将这套经验向香港、台湾和西方世界复制。在《盛世》中,陈冠中给出了一个类似中国古代民间传说“愚人之泉”的解释:几名感到不幸福的“害群之马”,对全民“被幸福撞了一下腰”的现状心存怀疑,为了寻找答案,孤注一掷地绑架了政治局委员何东生,逼他说出真相。于是,何东生将真相全盘托出:当局发明了一种类似摇头丸的兴奋剂,“在河北建厂,标准化生产,统一管理,科学的品质保证,添加在所有地区的自来水水库,及牛奶、豆浆、汽水、果汁饮料、瓶装水、啤酒白酒黄酒之中。覆盖城镇人口百分之九十九以上,农村人口百分之七十以上,每人服量极微,血尿体检一般检不出来,人们根本不会察觉,只是稍稍开心了一点”。长此以往,中国轻而易举成了全世界快乐指数最高的国家。

当陈冠中借书中人物“老陈”之口,质问何东生及其服务的“老大哥”为何敢未经人民授权就为所欲为时,何东生辩解说:“这是件好玩意,但只是件好玩意,根本谈不上是控制,只是改变人的一点情绪,老百姓该干什么还照样干什么。……我们党做多少事都是老百姓不知道的,从来如此。”老陈还发现,历史发生了扭曲和断裂,党干过的杀人放火的坏事全都消失得无影无踪。党在造孽,对记忆的抹杀,是二度谋杀。但何东生振振有词地反驳说:“如果不先是中国老百姓自己想忘记,我们也不可能强迫大家忘记。是中国老百姓主动给自己吃了健忘药。”他说的也是大实话:当局并没有给老百姓吃健忘药,忘记是老百姓的自愿的选择。正是这种麻木不仁的群众心理,使得共产党长期执政,因此何东生得意忘形地说:“可能人就是健忘的动物,人们就是渴望忘掉一些历史。可能中国共产党运气就是好。可能是中国人活该给共产党统治,六十年还不够。可能是神迹,可能是中国人的共业。可惜我是唯物主义者,否则我一定会说这是天意,是上天想共产党继续执政下去。天佑我党。”对此,本来能言善辩的老陈哑口无言。而陈冠中最终要说的是:最坏的其实不是共产党,而是活在共产政权下隐忍不发甚至与之共谋的中国人。

虚幻的幸福感是可以彼此传染的。最高明的洗脑术是让被洗脑者自动送上门来,你不给他洗,他还不高兴。在通往洗脑的道路上,没有内外和种族之分。何东生说:“有些外国人在中国住久了,回到原居住地的时候就感到浑身不自在,觉得没有像待在中国的时候那么快乐,整天想回来中国。这样的国际友人多着呢!外国有人批评中国,他们就会站出来替中国辩护,说你们去中国住一回,就会知道中国人多快乐。”在现实生活中,这样的西方人如蚁附膻,从昔日与毛泽东把酒言欢的政客基辛格,到今天提出“北京共识”的资本家乔舒亚·库珀,都是“暖风熏得游人醉”中的一员。美国专栏作家、记者托马斯·弗里德曼因《世界是平的》一书备享盛誉,面对中国的蒸蒸日上,他甚至说:“美国的民主制度反而成了发展的一种障碍,也许可以让美国做一天中国。”可见,学历和智商的高低并不是能否抗拒洗脑的决定性因素。

法西斯主义的阴影就在你头上

鲁迅曾经迷信年轻人,后来受了年轻人的欺骗,看到许多年轻人深入骨髓的世故与狡诈,才承认进化论对人性是无效的。《盛世》中也描绘了一群忠党爱国、铁血尚武的年轻人,他们毫不犹豫地站在权力一边,以未来国家的管理者自居。二十四岁的大学生韦国,风华正茂,英姿飒爽,公然宣称:“我们读的是政法思想和经世资治之学,座右铭是智勇双全——我们是提倡尚武精神、英雄主义和男子汉气概的。我们是一群有使命感的精英,在这个平庸而没有荣誉感的年代,我们有勇气承认:我们是中国盛世的真正贵族。”韦国效仿的对象是毛泽东,他说:“我今年已二十四岁。二十岁那年我做的十年计划,正一步步实现,但我不能自满。毛主席三十岁的时候在做什么?中共中央局五个委员之一。这样一想,我知道我要加倍努力了。”

韦国自愿充当秘密警察的线人,以理想主义的激情从事“五毛党”的龌龊工作。他说:“凡大学里有教授宣扬西方价值观或自由主义,我们就举报给校长或党委书记。我们的模式已经像授权的连锁店,复制到其它院校。这表明我的行动力,也说明很多大学生是听我的、崇拜我的,我是年轻一代的魅力领袖。”然而,韦国的妈妈是深受八十年代思想解放运动熏陶的自由主义知识分子,对“盛世”充满怀疑和批判。母子之间在价值观上发生严重的冲突,韦国跑到上级那里去揭发妈妈,他说:“如果在毛的年代,她肯定已被判现行反革命罪。现在国家真是太宽容了,我叫我的国保上线把她长期关在精神病院,他说不着急,一切都在掌控中,先让她到处走动,看看她见些什么人。无奈。”连自己的妈妈都要出卖,韦国对其他人当然更冷酷无情。他长大以后,不就是又一个令计划吗?在儿子死于车祸之后,令计划仍然不动声色、指挥若定,连江泽民都惊呼:“这样的人,没有人性,也就没有党性!”不过,江泽民说错了,在共产党的历史上,越没有人性的人,就越有党性,江泽民自己,不也是踩着“六四”学生的鲜血走进中南海的吗?

在清华大学百年校庆的喧嚣中,聪慧的蒋方舟写了一封给母校的信,她引用了《盛世》里韦国的典故,她说:“我身边就有韦国这样的年轻人,越是高等的院校,就越多的如斯荒谬。这也不难理解,北大清华的学子一路都是教育和体制的少年既得利益者,成熟了,自然也是要沿着同一轨迹,而不能跌落到食物链的底端。于是,大学成了掠夺政治资本的地方。”她以自己的亲身体验描述说:“我曾经旁观过学校的干部们做事,与教育和世俗标准下少年得志的成功者打过交道,他们毫无障碍地接受学校给予的一切价值观,自诩主流,一百年不动摇、一百年不怀疑;他们青出于蓝地运用官场技巧与规则,成者为王,败者为寇。”如今,在中国千军万马地争取入党和报考公务员的队伍中,有多少这样茁壮成长的“有志青年”?

这就是青年法西斯的雏形。虽然何东生竭力分辨共产党与纳粹的差异——“现阶段我们政府跟那些法西斯的分别是,我们想老百姓有爱心而没有攻击性,法西斯要老百姓有攻击性而没爱心。那家工厂制造的东西,让老百姓开心,充满爱心,不想攻击别人。”——但实际上,从来就没有不嗜血的法西斯。在新书签售会上偷袭李承鹏的那两个个贼眉鼠眼的毛左,一无所有,唯有暴力。而在上掌权者也笃信暴力维稳。“国家主义”是当前中国执政者的首选,也是相当一部分民心之所向。学者一平在《警惕中国逆向改革,走向法西斯化的道路》一文中分析说,当局最高程度地强化国家权力,即加强中央集权,收缩民间的自由与民众的权利,强调国家、社会、民族的整体性。其主要政策包括:一、强化国家政权,特别是军警力量;二、搞一批民生工程,收拢民心;三、清洗一批贪官和富人,为新权力立威;四、镇压反对派,清除异议;五、加强控制媒体和舆论;六、宣扬民粹主义和民族主义;七、扩军,对外扩张——甚至发生战争,转移内政危机。这就是德意志第三帝国的道路。

果不出一平之所料,随着习近平上台,老红卫兵一代全面掌控党、政、军、经主要权力,特别是军队。这一代人无信念,但崇尚强权和实利,他们是毛的后人,无法无天,特别是他们有青少年红卫兵的经历,残酷无情。作为红色王朝的后代——共同的红色血统,是中国最有凝聚性的政治力量。在国家处于危机的关头,他们很可能强制实行法西斯化。这也正是陈冠中在《盛世》中发出的危言:从盛世转向法西斯,只有一步之遥。有一天你醒来的时候,会突然发现自己生活的世界如同纳粹德国的克隆版。

家庭教会是起死回生的力量吗?

那么,中国未来的希望在哪里呢?

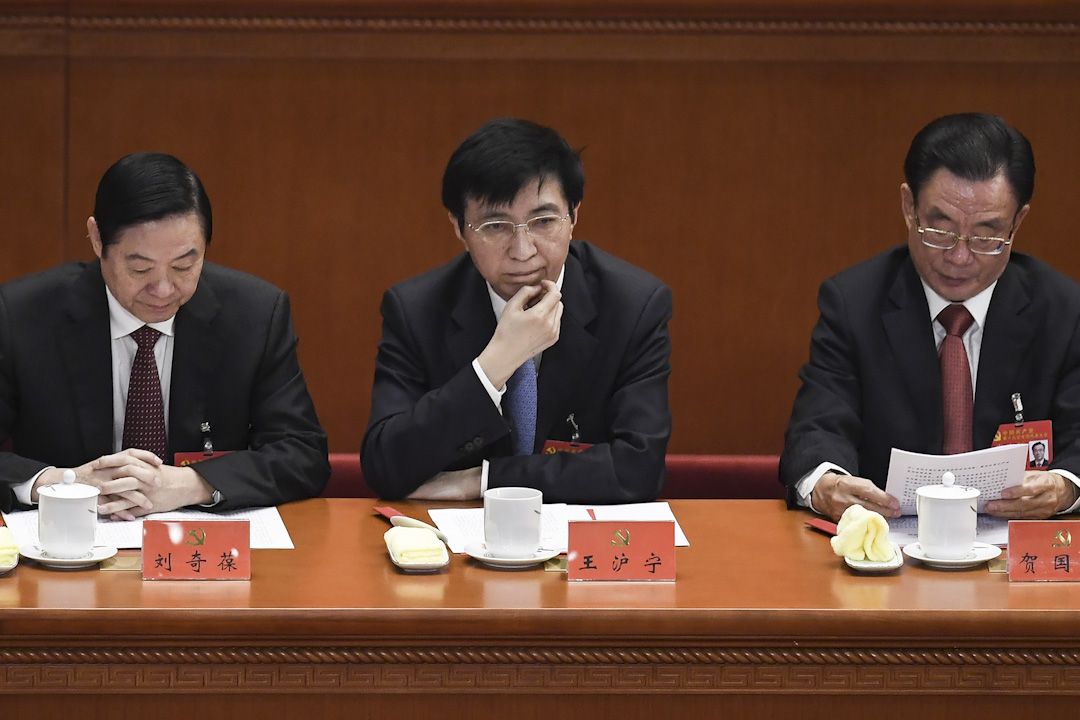

知识分子群体已经溃不成军,正如陈冠中在一次采访中所说:“当下中国知识分子的绝大部分,都已经自觉的调整自己站在政府的立场而不是站在政府的对立面。体制吸纳精英,精英背靠大国,人人找到自己的位置,一些智囊精英甚至争着替政府出主意,给政府当造型师。社会的隐忧和问题,大家都知道,但只要体制吸纳我,你的腐败你的专制,我也不是不能接受……”官场有王沪宁,民间有余秋雨,左派有孔庆东,他们殊途同归,都是“不向苍生说人话,偏向皇帝抛媚眼”。

《盛世》中用不少篇幅描绘家庭教会兴起的场景。韦国的妈妈韦希红在婚姻破裂、儿子成为法西斯青年、同侪卖身投靠权力的绝望中,到中华文化之根河南去寻找出路。然而,中国的古代文明早已僵死,她找到的是一家名字跟她的网名一样的基督教会——“落地麦子不死”。陈冠中不是基督徒,对基督信仰在中国复兴的原因缺乏深层思考,故而干脆将人们信教的热潮也归结于当局投放兴奋剂。尽管如此,他还是呈现了在教会中新的生命状态和人际关系,以及“无尽大地之爱”。小说中也探讨了教会发展中的困境,如政府的压力、紧张的政教关系以及不同教会和传道人之间对公共参与策略的分歧,但这些讨论都流于表层。作者并未揭示出,家庭教会作为中国最大的NGO,实际上已经突破了当局对结社和集会的限制,而新教伦理所带来的家庭和社会关系的重建,经济上的资本主义精神,以及对自由和公义的追求,是世俗的自由主义无法给予的。所以,在世俗的自由主义失败的地方,正是基督信仰扎根生长的地方。

陈冠中用鲁迅“好地狱”和“伪天堂”的概念概括中国人在当下的两难选择。在好地狱与伪天堂之间,人会如何选择?鲁迅是虚无主义者,他不是死于肺病,乃是死于虚无。那么,像韦希红那样走进家庭教会那简陋得不能称之为教堂的房间,是不是一种新的选择呢?湖南学者萧建生穷二十多年之研究,从中国古文明一直梳理到近代历史,他的结论是:中国人没有受基督的洗礼,以致迷信皇权,缺乏何谓“正义”的思维。所以,中国要走出“不文明史”的恶性循环,必须接受基督信仰的洗涤。

陈冠中没有给出什么是“第三条道路”的答案,但至少呈现了一种可能性。对于这个千疮百孔的国家和这个群魔乱舞的时代来说,需要的不是盛世的泡影,而是爱与救赎、公义与自由。

文章来源:RFA

陈冠中:“盛世”里的知识分子

文章来源:共识网 发布时间:2010-2-7 11:48:48

陈冠中/口述 灵 子/记录

《盛世》缘起

想到大陆来写个小说,是2000年搬到北京的主要原因。我在1998年写了长篇小说《什么都没有发生》,是关于香港的,然后就想写一个大陆的题材。但是一直到2009年都没写出什么。

我1992年到1994年来过大陆,然后去了台北,中间有来过大陆,每一次都觉得大陆发展太快了。到2000年再回来,基本已经是两个样子,而且很明显全世界的目光都在大陆,所以我一直想快点回来,写大陆新情况的东西。但是,原来这么难写,表面认知很容易,然后会经过一个阶段对自己非常怀疑,到底自己了不了解大陆,来来回回几次。每次觉得自己差不多知道了,又会有一些现实的事情出来打乱,让我发现自己真的不了解大陆。其实外商很多人都经过这个阶段。比如1992年一进来我要做文化投资,从港人的角度就是市场运作,看杂志能不能赚钱,这是唯一的考虑。到大陆我们需要找合作伙伴,但是选择合作伙伴除了钱之外还有方方面面的考虑,因为当时都是国家的刊物,所以它自己的位置、在单位的前景都是考虑因素;也有谁说了算的问题,一把手说了不算,因为一个副手不同意事情可能也不会成。我觉得每一个外商没有两年的经验都不应该下重大决定。

有关大陆的题材,第一个我写过上海,因为我自己是上海出生的,后来去了香港,家都是在跟上海有关的社群。所以从来都对上海有很大的想象,觉得很亲切。然后因为香港也很流行张爱玲的小说,我看了她的传记说她在美国的时候想写个英文小说Shanghai Loafers,上海闲人,我想我也应该能写一部,这个圈子我比较熟。但是都写不出来,就算是写上海人,必须要写到他们的过去,为什么现在是这样子,写来写去觉得自己很没有底气。

想法真正成形是2008年。我觉得2008、2009两年是中国一个新的阶段——其实我经过中国好几个阶段:1992年我是在邓小平南巡之前进来的,气氛跟南巡后完全不同,后来总是说胆子要大一点,步伐要快一点;1994年我走的时候已经施行宏观调控了,气氛又不同,如果你是从外面进来的,会觉得真的变化很大,一会儿都在谈什么都能做,一会儿什么都不能做;到2000年前后又是一个大变化,申奥、进入WTO,气氛整个乐观起来;更大的变化是2004年SARS之后,SARS期间大家都很安静,一过后什么都非常快地起来;但是再怎么样,都没有像2008年这样看得这么清楚,除了经济上更富更强,人们的心态尤其是年轻人的心态也看得很清楚。中国一个新的阶段开始了,就是我小说里面的“盛世”,可以说从这一年就更成形了。

其实这个词不是我创的,越来越多中国人这样看自己,到2009年外国人也这么看中国。这两年真的有很多中外媒体在使用“盛世”这个说法。西方出现金融风暴,中国好像有点危机,但是一下也没事了;再加上奥运,等等。所以到2009年1月,我觉得可以写了,有时候你需要客观形势整个定型了,你才能写一个时代的东西。以前很乱的时候我还很难组织,但是2008年之后,现实帮我组织好之后,我的小说架构就出来了。真正写起来很快,1月开始写,到6月完成,中间还停了几次。

知识分子不能放弃思想

盛世的主要表现是自信心、自豪感,有点兴奋过头,对以前的一些想法都有反思——这个反思有时候也会矫枉过正。基本上中国的现实是越来越强越来越富,是一个已经崛起的大国,而且是会继续往上走的超级大国,这是无可否认的。问题是在这个二十一世纪,这个特别的大国应该是怎么样的大国,这个我们正在看,这部大戏刚刚开场。

其实书里我说到的只是一种可能性而已,很可能最后不是这样发生,因为这个可能性建基于外部环境怎么改变,也建基于我们内部有些什么政策能对应。如果不是完全这样走,就不会有我描述的这样的盛世。不否认现在可能已经进入一种可以用“盛世”来形容的格局。

我没有深入研究经济,只是从写小说的角度关注一些皮毛,都是公开的资料,一点特殊的资料都没有。我关注的渠道是关注大量的媒体,但更重要的是找一些有想法的人聊天,不一定是大知识分子,甚至是普通人,只要是反映他们真实性的东西。官员、生意人、体制内外的知识分子都有。

我所写的主要还是知识分子阶层,而且还是偏向于人文社会科学的知识分子,以及他们在谈的说的事情。他们有些是学院的,有些是媒体的,我2000年以来主要是跟他们来往,所以知道他们的话题是什么,他们的性格,过去的经历,然后再创作、虚构。

我的小说的主要目的,是让不同观点的人在一个文本、一个载体里面都发出声音,读者能感受到不同的观点。在我个人来看,这个肯定不是最坏的选项,是不是最好的,我相信一定有更好的余地。不过现在这个情况,好像是在走这条路。其实长线看我是乐观的,但是短期这几年我略带悲观,这几年有几次波动,尤其是经济上,可能会引起社会的动荡,我也希望中国能过这些关。究竟按照怎样发展,也不是个人能把握的,我只能说做好自己的事,努力说点真话吧,知识分子一定要有这个责任感。

这部小说的潜台词是,如果盛世出现,中国尤其是知识分子将如何自处?包括老百姓应该怎么自处,这都是需要有人发问的:到底怎么样才是对的?我个人的倾向是,如果是知识分子,必须要有自己反省的能力,他不能完全不去做思想的工作,不能每天在星巴克喝咖啡就满足,别人可以,知识分子不能。其实总的问题是,二十一世纪的大国应该是怎么样的,全世界会怎么样,会不会像以前很多西方论断的认为,会有文明的冲突啊,大国崛起就会打仗啊,西方不会让中国崛起啊……我觉得也许可能有一种新的局面出现,中国提出美国当时的门罗主义,美国在东亚方面退出一点,中国保证它一点能源的进入,能伸出友善之手与日本和好等等。有点一厢情愿,但不是完全没可能。

知识分子不能一进入体制就说官话套话

现在不是很多官媒在说西媒捧杀中国,其实只要我们自己不要捧杀自己,问题都不大的。但问题是往往我们自己也在捧杀自己,每一个大国在发展崛起的过程中都不应该这样子,而是需要一些清醒的讨论。但是现在我观察到一个倾向,现在政府,或者与官方有关的企业,他们的官话、套话特别厉害,这个比我在1992年到1994年时感受到的更厉害——那个时候很有意思的是,大家反而想躲开这套话语体系。现在各个阶层都恢复了官话套话,压着问题的真实性,导致我们没有真的好好面对现实。其实就是在现有的机制框架里面,我们都可以把这个态度改变。比如说政协,其存在的初衷就是让大家都发表意见,做监督、提醒,但是现在政协有些人也都是官话套话,连建国时候的目的都没达到。其实政协应该成为说真话的地方,这个是现有体制内就存在的,上世纪八十年代甚至九十年代初曾经做到过,现在我觉得是官场风气的问题。

我相信很多在政协里面的朋友都是知识分子,起码他们受过很高的教育。说真话是最基本的,不要说官话套话嘛,这样社会怎么进步呢?现在从大学应试的课题到官场都是这样,越是精英大学,指名道姓的话比如清华,越是这个样子。这是对国家很不利的事情。我们现在需要很清醒:我们是挡不住的大国崛起,但是要怎么走这条路,需要让有知识有见地的人发言,表示不同的意见,然后就能纠错。现在我们很多纠错的代价是非常大的,要真的出了大状况才会纠错,就是因为过程中没有更多的声音,没有必要的负面反馈参与进去。我是很赞成我们要谨慎的,如果要改变这个社会,要非常理智的做,上上下下大家要有共识,社会必须要稳定。这些价值观我都很赞同,但是必须有人要说点不中听的话,这个窗口要开着。

中国的知识分子族群是非常庞大的,中国在知识分子上的投入也很大,这是中国的传统,也是当代的做法。知识分子很多是在体制内做事,中国的崛起对很多知识分子而言也是有利的时机。比如说对科学家而言,现在有这么多科研经费,可以做甚至外国科学家很羡慕的项目。国家富强之后,大家可以背靠大国做事,包括国家崛起,体制就需要吸收更多知识分子。他们在体制内越多,不见得是坏事,甚至是好事,整个的管制水平会提升也说不定。但是我一直在说的前提是,知识分子不能一进入体制就说官话套话,这样进去又有什么用呢?这样下去整个社会很容易走歪。现在只有依靠知识分子在理性和沟通的层面在上层调整过来,不然就需要社会力量来调整,这样说不定代价就很大了,因为只有出现几项大的状况,甚至是失控状况,社会力量才看得到。

现在有点这样的情况,知识分子自己把声音压下来了,压下来之后再听听有什么声音,然后以为这个声音就是民意了。其实这是自己筛选后给自己听的民意,有点在自我麻醉,觉得声音都非常和谐,因为不和谐的都过滤掉了。我整天没事做就是看报纸看杂志,觉得这个变化非常明显,上世纪八十年代甚至九十年代还能听到不同的声音,现在特别听不到。不过我没有特别的想法提出解决途径,我不是能做这个事情的人,我只是把这些现象写出来,希望能引起大家思考。

《盛世》不是预言小说

我自己并不是比其他知识分子更知道中国的情况,也不见得比他们更有解决中国问题的想法,但是我希望能把他们的东西用文字组织起来,让大家能够看到。我相信一个文本里面看到不同声音,跟分散的文本里面看到是不一样的。小说有一个功能是能说一些暧昧跟复杂的现象,让读者寻找一个新的感觉出来,可能现在中国就是需要寻找一种新的词语、想法、感觉,跟以前描述的不一样的,其他的学者可能会把它变成理论的语言。但是如果没感觉到,你只能用以前的理论来认知。所以小说有时候可以贴近现实。比如说现在的农民工、蚁族,真的要有人写出来,你感觉到了,才可能会想应该怎么办,不然你只从社会学阶层的理论去想,根本找不到出路。

现在海外有一些大的文学批评家,比如王德威、李欧梵、刘绍铭,都马上写了评论,年轻读者看这本书就是增加了对中国的理解。我对海外读者的期待就是这个小说能填补他们认知上的不足,我想他们对中国的了解可能与现实有点距离,或者抱有某种成见,看过这本书之后会有点进入中国的状态就好。大陆的读者呢,因为我这个小说是知识分子小说,读者对象也是知识分子,只要他们看完说“挺靠谱的”,那我就达到目的了。因为虽然挺靠谱,他们每个人都可以写出这样一本小说,但是没人写过。现在有人写了,虽然不怎么样,但是起码靠谱,已经做到一个起步点,今天的状况有一个文本了。有些大陆朋友还用比较好的词,说好像搔到痒处,有些就说你把我们终于聚到同一个大门外了,还有人批评说我没有把门打开看看里面——我也不知道怎么打开,也有人说你说了一些大家公开的秘密……这些对我来说已经很不错了,因为我到底是一个外地过来的,能写到他们认为里面有相当大的真实性,对我来说是非常大的恭维。

各种结论也不一样。大部分人一看到这个书,他们就会联想到他们熟悉的小说,比如《1984》,这是大陆读者几乎第一个都会联想到的事情,这就多了一种文学上的联想。海外读者不见得,他们就是想看到中国现在的状况。《1984》其实跟现在中国的状况不太相近——我说不太具体,因为我是三十多年前看过,现在故意不去重读——那个感觉是很闷很压抑的,现在中国的状况是喜洋洋,这是我书里经常强调的。但是大陆读者都一定会拿这个作对比。让我惊讶的是很多做生意的人,甚至跟官方经常来往的人,他们都觉得有意思,有点想法。所以暂时的反响是相当正面的。文学上的不足、文字上的或者人物上的不丰富,这类批评都有,但是我希望达到的目的都达到了。

正巧奈斯比特《中国大趋势》出来,媒体经常会放在一起讲。也有很多国外的人在写,要么中国统治世界,要么中国威胁世界,但其实我不是预测,我写的是很浅白的现实主义小说。只是为了编故事,我把它放在2013年,情节可以更夸张一点。如果真的是写未来小说,不应该放在这么近的年代,应该放在三十年后没人可以印证的时间。现在这种手法我想大家可以看得更清楚,2013年是不是这种情况我真的不知道,而是说今天已经是这样子。但是这样有意想不到的好效果就是,一拉到2013大家就自然想到《1984》、《美丽新世界》,王德威就说想到梁启超的《新中国未来记》,预言六十年后的中国……这种未来小说、预言小说的感觉马上连在了一起,这个使我的书的阅读增加了很多乐趣。

文章来源:东方早报

陈冠中:盛世中国及其他——对话著名文化人陈冠中

“官本位”始终都是中国特色

沈文璟(简称沈):牛津大学出版社去年底出版了你的《盛世:中国,2013》,在海内外华人文化圈引起很大反响。虽然小说的场景放在2013年,但实际上集合了对于现在中国走向的各种观点和看法。我发现这本书似乎是你在2005年为台湾思想季刊写的《中国论述的绛树两歌》长文的小说版。在《中国论述的绛树两歌》一文中,你先从两位实证现实主义思想家博兰尼和韦伯谈起,借此表达如此观点:对于中国,不存在简单的评价和无痛的出路,应该切换掉非此即彼的思维,而试着从各种角度去理解它。小说和文章都提到中国官本位政治的主导性,在《绛树两歌》一文里对于政府的作用,你仍持有一种可讨论的态度。但在《盛世中国》这本书里,我发现,对同一个主题,你的态度变得比较悲观。

陈冠中:我觉得中国可以有不同的发展方向,但不管哪一种方向,現在都跳不过“官本位”来考虑问题。“官本位”一直都是中国特色,无论是中国古代还是1949年后的新政权,官员主导的制度一直都传承下来。改革前30年和后30年,经济社会层面有很多改变,但除了文革时期有短暂变化外,官本位从来都没变过。官本位的社会有它的优势和问题,譬如所謂有效率,也有作对事的效率和做错事的效率。比如说,我们现在仍不知道三峡工程、南水北调究竟是对是错。

沈:问题是,怎么评估做对和做错的效果,哪一个影响会更大呢。一个政策的影响可能会延续很长时间,很多时候,也许当时看来是错的决策,会因为时间和环境的变化而成为一个好的结果。

陈冠中:其实很难做判断,我只强调不要强迫大家认为政府所有事情都是正確的。大家应该总结历史,应该实事求是地检讨得失。在一个官本位的体制下,尤其需要对于涉及大多数人的公共政策进行充分的讨论,官本位並不保證所有決定都是理性的,如果決策是不理性的,或者只有程序理性而没有实质理性,那就完蛋了。现在上下全体的统一口径,这种体制怎么会有纠错的机制?

沈:你认为理性和计划是不可缺少的。

陈冠中:是,善治不可缺少理性和計劃,但也需要對公共权力的参与與監督。一方面要反对“市场神话”,认为市场能分配所有资源,政府只要保持最低的功能就可以,这绝对是神话 。很多涉及到公共产品的事情,市场是做不到的。比如我自己参与的环保工作,这是一个长期的事情,只憑市场是不足的,一定是要有一些有远见的人,运用公共权力来纠正,很多环境的改进,是需要立法的。立法就是公共权力、公共意志的集中。在学理上,公共权力应该参与决定一个社会的命运,这个从来不是问题。但是,另一方面對公共权力需要有所监督。

沈:也就是说再必要的国家权力都需要约束,再伟大的市场都需要管理。

陈冠中:的确是这样。

沈:在你的书里曾提到,现代社会很多领域都需要政府发挥作用。

陈冠中:很多领域都需要。比如城市建设,如果政府没有把大的框架搭好,规划不好,整个城市发展就会出现问题,這不是发展商可以做好的事情。但问题在于,政府的决策过程,却不见得是深思熟虑的,很多情况下,是受到利益集团所左右。

沈:现在中国很多公共政策的制定,深受利益集团影响,但利益集团博弈却没有像美国那样是公开的制度化的。

陈冠中:美国的确有这种的政治理论——利益集团政治理论,说的是西方所有政治都是利益集团政治,但因为有一个政权更替的制度,所以,有些在一次分配中利益受损的集团,可以有机会重新参与分配。这个理论不见得完全对,每个社会有自己理想的成分,有本来的路径依赖。不是所有的事情都归为利益主导。利益集团理论是基于政权轮替的制度。美国中央政府四年或八年就有一次调整的机会。但对于中国这种官本位的体制,有些群體的利益可以是长期得不到平衡的。

沈:抛开理论不讲,从现实情况来看,美国确实是利益集团主导的政治。从中国现实看,也确实是利益集团在主导公共政策的制定。但是正如你刚才所说,在我们这样的体制下,我们先不去做价值上的判断,就事论事来看,确实存在着某些利益集团长期得不到表达和补偿的制度化渠道。

陈冠中:对,我们可以不去讲哪个制度好或不好。一般說任何制度都有它的好和不好。但有些制度是有內在機制讓利益受到损失的人,有机会选代表自己利益的人上台,因为有选票。而在另一些制度裏,就没有这种机会。

沈:但情况也很复杂。有些人不满美国制度的人却看到中国制度的另一面,也就是说,中国虽然没有通过竞选制度来衡平不同的利益,但是,通过其他途径,比如中央政府会通过政策改变来调整,比如取消农业税、比如现在的全面社保系统建立。也就是说,党会自动来调整利益格局。《盛世:中国,2013年》中的何东升不就是这样的一种观点吗?

陈冠中:那是小說中作為高官的一個人物的觀點。現在大家知道西方民主有好處也有缺点,也知道中国制度可能有它的優勢但也有明顯的問題,但是不能把二者极端化,为了替中国制度辩护,就把西方妖魔化,而對中國的制度什么都不能批评。中国确实有很强的社会主义传统,中国固有思想中也有很多资源都是得到认同的,比如说民为贵、众生平等、为人民服务等各种实质思想,还是有力量的,適當的調動起來都可以對社会的良性走向产生作用。

中国模式还不具有“全球共识”的描述或指导意义

沈:对,在你的书中和你的文章中,对“中国模式”有自己的看法。你认为:中国现代性、中国特色、北京共识等,本来都是对现实情况的不同描述,但如果当做规范性的目标来追求,就有可能变成是带强迫性与对抗性的了。

陈冠中:没错。每个地方的历史现实都不会一样,都有特性,都要走自己的路,要自我理解, 有自己的问题意识,改变要从眼下的现有情况為起点。西方民主在美国和欧洲也都有不一样的表现形式。但是我認為,中国不管走什么路,都只是在丰富这个充满差异、多元的全球化的现代,而不是刻意另寻一种由中国创造的现代。近來我看到有些中国的官方媒体說要警惕西方媒体捧杀中国。但现在很多國內媒體对于中国模式的得意洋洋,其实是自己在捧杀自己。这几年,官话套话卷土重来,私底下很明白的人,一到台面上就全是套话。1980年代曾經不是这样。你總得要在现在的體制、現有的框架下,留出一个地方让大家不說官話套話,说說真话吧!比如政協,當初設立政治协商制度的時候,不就是想讓不同的意見有發表的平台嗎?這個傳統哪去了?都不说真话的话,是很危险的。就像一个系统,只有正面的反馈而沒有負面的反饋的话,反而是趋於不穩定的。從系統論的觀點,正面反饋一面倒,系統就會崩潰。

沈:嗯。说中国崩溃也不是一时半会了。你的小说说中国2013年会出状况,有个叫章家墩的在西方媒体上撰文说2010中国就崩溃了。他十年前就这么说。

陈冠中:外国的经济学家也各有不同看法,觀念在變。前幾年有人認為中国坏账这么多,政策扭曲市場,終有一天通胀如虎,肯定是要崩溃的。但我現在的感覺是中国中央力量还是很强,资源也較以前豐厚多,除非是灾难性的大海啸,否则不至於。但问题是,现在是一波未平一波又起,不知道哪天小浪就变成滔天巨浪了,这是大家不可能不担心的。

沈:也就是说,之所以能过这些难关,还是因为有一个强有力的中央政府。

陈冠中:在现在这个发展阶段,的确这样。也是因为大陸没有完全开放金融,所以没有受到金融资本主义的全面冲击。其实,西方的金融资本主义如果受控的话,也不会这么难过的。金融资本主义让钱一会到这里一会到那里,具有很强的破坏性,一下子出现谁都挡不住的危机,崩溃和恐慌,这种情况让世界变得不稳定。如果不是资本主义走到投機性金融资本主义这一步,资本主义是可以較為穩定的。

沈:但走到金融资本主义这一步,难道是不是历史的必然,不是资本的本性?

陈冠中:有很多人为的、偶發的歷史因素。但从马克思的角度来讲,资本的本性是逐利,确实也是如此。但中國现在也卷入了这个过程。

沈:但我们现在资本的力量还很弱,跟外面拼输很惨。

陈冠中:在金融投資方面输很惨,但作為全球化資本主義體系的一份子,在總體財富積累上中國是贏家,雖然社會代價也很大。

沈:从一些世界体系的观察家角度来看,民族资本在成长的过程中,一定要寻求和国家力量的结合的,它需要得到保护。

陈冠中:这一期英国的新左评论,有一个在美國教書的香港学者叫孔誥烽,他写了篇文章,说中国现在是美国的头号仆人,就是中国一直通过廉价商品的输出让美国维持低利率和很低的通货膨胀率,买美国的债券,服务美国这个资本主义的大佬。中国完全离不开美国。他文章还有一个观点,就是东南亚和台湾也都离不开中国大陆了。中国大陆出问题,东南亚和台湾都都得出问题。它们的第一贸易国已经是中国了,它们是中国的生产链中的一个部分。所以,现在大家已经没有选择了。

沈:就是说我们已经没有选择地进入到资本主义的大体系中了。

陈冠中:整个东南亚国家都卷入了。以前是日本带领,四小龙就是这么发展起来的。现在是以中国为中心了。所谓以前“朝贡制度”中的国家,现在都在中国的生产链里面。

沈:这个作者做出这两点判断之后,他对中国的去向有什么样的结论呢。

陈冠中:我想大家都很难说出一个结论来。大家都不知道中国会走向何方,所以免不了要擔忧。

沈:这种担忧有没有可能是来源于我们的认知跟现实发展的不适应而产生的。

陈冠中:我们现在所有人的知识都是不完整的,对于发展的新趋势都是看不整全的。所以才要尽量看多一点,多一些不一样的视角,多了解一些事情的不同面。有人评价《盛世》说,你只是把人带到“对的”门前面,却没有破门而进。也就是说大家都看到了现象,但是却不知道如何走下一步。但也绝对没到现在就庆功“中国模式”、中国领导全世界的时候,虽然说中国确实已经对西方形成了非常大的挑战。一个后西方、后白人的世界确实已开始形成。但不能说中国模式已经是一个逻辑自洽的模式。每一个地方都有模式,日本有日本的模式,俄罗斯有俄罗斯的模式,关键是这些模式能否让别人模仿,是否能提供有比较普適意义的方法,这个需要观察。最好的模式是确实能让大家一起运行、一起发展,产生共识的。

沈:也就是说这种模式是否还能为有效治理世界提供一个参考框架。

陈冠中:对,因为现在是一个很多问题都需要有全球共识的时代,不可能一个国家只做自己的事情。不然欧盟为什么不关起门来?它的贸易大部分是在自己内部进行的。欧盟的模式已经很好,何必要跟别人玩。但如果要想真有影响力,必须提供一个模式能让大家玩到一起。

沈:要探讨形成新的全球治理框架,除了是争夺全球影响力而外,还有很现实主义的考虑,比如说很多发达国家的战略报告中,都提到目前日益紧密的世界上,像气候问题这样的全球难题,虽然不会给发达国家带来多大的直接损失,但是给“失败国家”带来的损失却会很大,这就有可能引发难民问题以及更严重的恐怖主义问题。所以,发达国家必须要在乎比它们低好几个等级的国家怎么想问题。所以 ,这首先是现实主义的考量,然后才是伦理上的。关于新的全球治理方案,现在有关于华盛顿共识和北京共识的讨论,你怎么看?

陈冠中:“共识”这个词一般有两个方向,一个是作为描述,一个是作为指导。华盛顿共识是九十年代新自由主义起来的一个代名词,是一个對發生中現實的描述,也想成為全球追隨的指導。西方很早就有人反对新自由主义 ,很多人反对。但从80年代里根撒切尔夫人执政以来,新自由主义就变得很强势,一直到2007年走到终点。大家都看到了问题。但不等于说有一个新的替代出现,中国模式对于大多数国家是没有意思的。很多国家和地区都做不到,比如说香港,如果像大陆这样把金融管起来,那么就什么都没有了。因为没有共享性,所以,我认为中国模式还不具有“全球共识”的描述或指導意义。

沈:嗯。提到金融管制,如果没有金融危机,可能中国就更开放了。这还不是我们做得有多好,多么有预见性,实际上只是历史给了中国一个大机遇。

陈冠中:还好没那么快开放。1997年金融危机也给我们一次经验,知道金融游戏很难玩,很危险。但是現在很多地方不开放已经不行。我刚刚和朋友梁文道等一起创设了一个国际组织,总部设在香港。很多国际组织都是西方的,我们选择了在中國的香港。我们组织的指导原则是和而不同。每个國家都需要有人监督自己国家的外交和国际事务,要注意自己国家的资本和企业在其他国家做些什么。我们希望通过这种方式来为世界和谐作出贡献。每個人都能做到一方面是自己国家的公民,同时也是世界公民。既然中国提出“和谐社会”的愿景,我们就想从民间开始,自发地做些事情来落实。慢慢来吧。

“新左派”的两重性

沈:你已经把中国的内政外交当成自己的事情了。

陈冠中:现在我不再关注体育,什么球队输赢的事,对电影、电视剧的兴趣也少很多。慢慢转到公共事务来了。如果我在香港的话,我就不会想国际组织这种事情。因为香港那个地方,是好像不需要关注国际事务的。但到大陆来,感觉不一样了。

沈:吸引你到大陆的原因是什么。

陈冠中:我1992年帮朋友来北京做文化产业投资。三联生活周刊创办的第一笔钱中就有我参与带入。1994年宏观调控后,我就去了台北做电视台。然后,我想我应该回北京,我应该理解中国。

沈:是好奇心还是参与感。

陈冠中:好奇心更多一些。 刚开始,我只把自己当成客人,很少发表对中国的看法,写东西也只写文化方面的,并没有在公共事务上发表太多言论。但住久了,情况就变了。我看了很多东西,你編的《领导者》的文章和挑选的作者也有意思。他们都在想一些很不一样的问题。大陆方面的人在想一些和香港台湾不一样的问题。

沈:但是我们知道旁观者和参与者的不同在于,会不会动感情。但是读你的《盛世》时,感觉到你还是动了感情的。

陈冠中:对于中国是不能不动感情的。这种感情不一定是什么所谓的“乡土之情”。中国很多感人的事情,身边有很多人在做不计利益的事情。也有很多让你觉得很同情的人和事。

沈:那你有很强烈地觉得中国就是你的命运的感觉吗。

陈冠中:可能没有这么清楚。我只是凭直觉,什么时候去什么地方做点什么事而已。1981年我的第一本书,从西方马克思主义一直写到后结构,叫《马克思主义文学批评》,在这个领域,是中文的第一本专著。1970年代我开始就在香港参加社会运动,1974我去了波士顿大学,是当年北美最激进的大学,有很多哈佛和麻省理工被赶出来的激进教授,当时吉登斯也在那里教学,我选修了他的课,听了激进教授的课。产生了和香港不一样的经验。

沈:听起来,你的本性是更关心公共事务的。在教育时代又受到那些激进老师的影响,那么可不可以说,你的思想其实是偏左的。

陈冠中:在中国以外,我绝对是新左派。

沈:为什么要强调在中国以外?

陈冠中:因为新左在中国意义不太一样。我理解的新左对公正和自由都是重视的,是绝对反专制的,就算爱国,也是有国际主义的倾向的。在中国呢,我看到很多人用了新左的标签,只对西方新左,对中国不新左。反西方的時候是新左,对待中国就不是用新左立場。我认为知识分子什么时候都不能只批評別國而不對自己的國家保持批评態度。但我发现在中国,新左派有很多表现,讓我感觉他们對自己國家的批判性不夠。

沈:那么你觉得你自己定义是怎样的“左”?

陈冠中:注重公正自由、反专制的、国际主义的。

沈:但你创办的《号外》在我的印象中是一个很消费的、不那么“左”的刊物。

陈冠中:确实是,很多时候人是很分裂的。离开学校之后,新左的倾向还强一点。离开杂志去做电影时,尤其是在1980年代,香港完全陷入自由市場原教旨主義的氛圍裏,个人很難獨善其身。那时候唯一进步的事情,就是做了环保组织。

“解释历史”与当下意识形态之争相关

沈:为什么跑去做电影?

陈冠中:电影一开始就很有兴趣。中学时候就有。可能比对左翼思想的兴趣开始得更早。1981、82年,那是香港电影开始起飞,很多从国外回来的新派导演,他们看我做的杂志也很新,所以就找我来编剧。

沈:你会编剧吗?

陈冠中:边写边学的。写了好多剧本都没拍,那个时候拍了的都是有点历史性的,有三个《香港1941:等待黎明》、《上海之夜》、《花街时代》。

沈:你一直对历史很有兴趣?

陈冠中:都是一个阶段一个阶段的。在那个时候,对当代史很感兴趣。

沈:在你的《盛世》中,主角“老陈”排斥不懂历史的年轻人,伤感很多当代中国史的书写消失。你为什么会认为记住历史那么重要?

陈冠中:如何解释历史,跟当下的意識形態之争很有关系。

沈:对历史的解读是一种话语权力的表现。之所以要这样来表现历史,很多时候证明政治合法性的需要。你为什么认为对于年轻人,关注政治、关注历史是不是他们必须关心的问题?

陈冠中:好像凯恩斯的那句名言,很多人认为他们不受任何思想的影响,其实只是活在死去的思想家的体系中。就算不怎么喜欢历史的年轻人,其实都是活在某些人给你的历史论述中。

沈:你希望年轻人去了解历史,获得自我思考的能力。但有时候,一个年轻人不关心中国历史,但不排除他她能获得思考能力。

陈冠中:所以我说不管想不想,实际上接受了人家给的历史论述。看官方历史的,接受的是一套,整天只看美国碟的,又是另外一套。好像知道些事情,却不去追问。大部分人是这样的情况,有时候我觉得挺悲观的。但是,起码应该有些人尽量去找好像比较对的解释。

沈:哪些人应该去做这个事。

陈冠中:比如说,知识分子。

沈:也就是说你假设了只有尽力去多了解事情,多了解事情的不同方面才是对的。

陈冠中:我们不应该走进一种文化相对主义或虚无主义的立场。应该更积极一点。哪怕很难掌握所有的真相,也不要完全放弃,走到另一个极端,认为根本就是相对的,这样的话,世界上一切都没有意义了。要成为一个知识分子更应该多知道一点。

沈:你怎么看待中国知识分子前段时间的“普世价值”之争。

陈冠中:我觉得我们应该建立一种新的普世价值,不可能是中国特殊价值,也应该對西方“普世价值”作出審視。是由于全球新问题涌现出来的新的价值,比如,我们现在知道地球的资源是有限的,科学并不能解决一切问题。在全球紧密相连的时代,如果每个国家都走自己的模式,可能是不通的,怎么一起做一个新的模式出来,可能是我们要考虑的问题。

沈:也就是说应该有新的话语体系应该被产生出来。以前的一些概念范畴需要重新清理,在你看来,最主要的有哪些?

陈冠中:从中国的立场,首先是进入一个“后国共”、“后冷战”的时代,世界进入到“后西方”、“后白人”、“後帝國”、“後霸權”的时代。那么这里的“后”不是要把之前的清理掉,是批判、保留、超越。超越不是说把原来的东西丢掉。还有“发展主义”的思维,包括马克思在内的一些思想家认为,历史是一个阶段一个阶段地往前发展,经济发展可以解决很多问题。马克思相信最后政治会终结,那时每个人都可以自由地做自己的事情。这只是一种假定,是要检讨。

沈:一种线性的发展观,现在提出的科学发展观算不算对它的超越。

陈冠中:如果正确理解,科学发展观确实是的。但现在我们看到的科学发展观,是走向过度理性化的组织。

沈:过度地认为科学能解决一切问题。

陈冠中:对科学的理解是过度量化的、狭窄的理解,还不是真的协调的可持续发展。比如说,我们的教育制度,不能说不科学,考试制度、课程都很标准化、規範化、量化,但教育的目的是什么却不问了。

沈:除了反思线性发展观,是否还需要反思“民族国家”这样的概念。

陈冠中:在一个全球化时代,首先国家肯定要担当很重要的角色,但没有哪一个国家能够自己解决所有的问题,有些问题需要全球或跨國合作。所以,既要做好国家分内的事情,同时,也不能只管自己的国家。这也就要求我们跳过从前的“世界政府”的那种思维,也要求我们不能简单地进入“只有自己的国家利益”的思维。其实国家利益是建基于国际上是否有一个良好环境。狭隘地追求“凡事以我为主”的国家利益,最后可能会招致更大的损害。

沈:这个观点听起来和中国哲学家赵汀阳所提的“天下体系”有相似之处,他认为现在根本没有世界,因为大家没有一个相似的世界观,他认为现在没有真正的世界政治,要解决这个问题,首先要建立一个各个国家都能从整体出发来考虑自身问题的思考框架。

陈冠中:我觉得中國的“天下观”是一种很有潜力的观点,但不必太过强调这是中国独有的思想,而贬低了西方思想中的同类想法,比如世界主义的思想,从希腊、希腊化时期的思想到启蒙时代康德思想,再到现代西方的世界主义和全球治理的观念。我其实没有看到“天下观”比西方甚至印度的世界主義觀念更高明一些。

沈:但是可以换个角度来看赵汀阳的思想,比如英国曼彻斯特大学政治系教授柯岚安(William A.Callahan)就指出赵的“天下体系”有很多漏洞,但赵的目标却只是为了探索中国思想解决当代问题的理论可能性从而“超越历史的限制”。再进一步说,赵汀阳不过是在当今全球困局的境遇下,试图创造一种有历史保留却又有超越性的话语体系。

陈冠中:这个时代,真的要对“民族国家”进行检讨。但这并不是否认国家在国际关系这一领域的重要性,国家作为合约的遵从者,作为其国民基本社会保障的提供者都是非常必要的。但是,不能只用“国家”作为单位视野来看问题。

沈:前面我们提到的“市场和政府”也需要找到一个平衡点。

陈冠中:基本上,全部靠市场一定是个神话,这是根本不可能的事情。应该是种混合经济模式,兼顧市場與政府規劃、自由與公正、發展的效率與分配的公平。

沈:小康社会算不算一个愿景?

陈冠中:算,小康应该算一个,它是一个得到社会认同的愿景。但不是所有东西都能放到“小康”这个里面。比如,小康是否指中国每人拥有一部汽车?如果真实现这个,那世界就完了。

沈:和谐社会算不算能把所有东西都放进来的愿景?

陈冠中:算。但是,这个概念的工具操作性还不清楚。到底什么是和谐社会,比如和而不同算不算?

沈:也就是说,一个好的社会认可的愿景应该具有一些可操作性的二级定义,以及一些可衡量的指标。

陈冠中:这就需要讨论。而不是说一些笼统的官话套话。就算现在官本位的架构,也是可以做得更好的。但这几年,我观察,這種架構有一种越来越僵化的趋向。

沈:是什么造成这种僵化的趋向,是意识形态的管理太过严格了吗?

陈冠中:也許真的是意识形态的管理太过严格了,人人自保。

沈:因为怕影响仕途,所以宁愿不说真话,这其实是让人们为了个人利益而败坏国家利益。其实每个国家都有意识形态,每个国家都有意识形态的管理,我们国家也需要管理意识形态,但是它的机制和理论都太落后了,落后于时代的发展了。

陈冠中:其实管理机制的最重要问题就是,能否给自身设一个负面反馈的机制。谁都会犯错误的。我接触到的不少官员、政协的朋友,这几年都觉得特压抑,不敢说不敢做。特别强大的要“统一口径”。

作为“中国人”的愿景

沈:你怎么定位自己?

陈冠中:一个住在北京的香港人。一个中国人。

沈:你对“中华民族的复兴”这样的愿景有感觉吗?

陈冠中:我比较关注全人类怎么样更好的活下去,在人類文明自我反省和共同進化的現階段,中華民族肯定要扮演重要的角色。

沈:你对中国是怎样的感情?

陈冠中:情感是不用说的,主要都是看中文,吃中国菜,交往的朋友絕大多數是華人,住在中国的土地上。

沈:你会在北京长住吗?

陈冠中:长住啊。

沈:很多人说这里污染很严重,交通拥堵。陈冠中:北京还有很多缺点,但是它的优点也太明顯了,对我来说。

沈:最吸引你的是什么?

陈冠中:就是人啊。人跟文化。有趣的人比较多,其他缺点都可以容忍。

沈:从古至今的中国人,有没有你喜欢的。比如说我就喜欢司马迁啊,苏东坡啊。

陈冠中:司马迁很好。我觉得西汉早年是一个分水岭,虽然经过了秦,但司马迁基本上想把武帝以前的中国世界写到一本书里面。从史记我们看到很多西汉以前的情况,是跟武帝以後的中國很不一样的。司马迁之后一百多年是班固的汉书,汉书里表现出来的世界是很僵化的。而司马迁呈现出来的世界是很活泼的。司马迁是最后一批知道先秦中国在想什么的人。我比较喜欢司马迁之前的中国,先秦的时代比较有意思。

沈:司马迁是一个很有现代精神的人,你看他把那些“鸡鸣狗盗”之徒都写入历史,真的很了不起。除了司马迁,还有谁?

陈冠中:要说当代,李安挺了不起的。他拍过不同类型的电影。

沈:他的《色戒》很有争议。

陈冠中:在大陸有争议,但李安很多电影都很好,《冰风暴》等。从司马迁到李安,一下跳得太远了。我覺得了不起的人很多,但说不上崇拜。

沈:是不是看得太多了?那这种不会惊奇的感觉如何?

陈冠中:我觉得来大陆十年头脑才清醒过来,之前有很多欲望,想做各种事情表现。后来沉静下来,不做事,看大量的文章,各种各样的,才慢慢清醒过来,组织好自己的思维。像我这样的人挺多的,不是没有知识,是没有组织好自己的思维。

沈:组织好自己的思维是啥意思?

陈冠中:就是说能自己能独立判断了。以前是跟着人家的想法走,自己很难判断。虽然我作为一个评论作者已经很久了。

沈:呀,那你以前都是瞎写咯。

陈冠中:我不能骄傲地说以前写的东西有什么太好的。以前的东西有现在没有的趣味,思维很灵活。但是能整全地组织自己思维,能独立判断,还是这十年。

沈:这时你多大了?

陈冠中:50岁之后才有这样的状态。

沈:按孔子的说法,五十知天命。

陈冠中:现在的思想稍微清楚一点了,情绪很安静了。之前整天做生意,不管是做杂志、电视台还是电影。各种各样的事情牵扯,帮资本家投资,大量焦虑。现在做的事情,物质上没有回报,也没有焦虑了。无欲则刚,我想是很重要的。我看佛教的书很久了,大约20年。

沈:看佛教的书是因为对死亡有了概念?

陈冠中:死亡、其他问题让我开始阅读佛教的书,后来不执著,就没有什么的大不了。

沈:不执著是否会失去一些东西?

陈冠中:这里说的执著要这样解释,不执著不是不做事,而是不執著于得失。執著就是佛教术语中说的第二重思想。第一重思想是自然而然的思想,就是該做什么事情就去做,但不要整天想得失,整天想得失就陷入第二重思想。

沈:如果你面对的是爱情,那你能做得能不期待得到你的爱人吗。

陈冠中:呃,那我不知道。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!