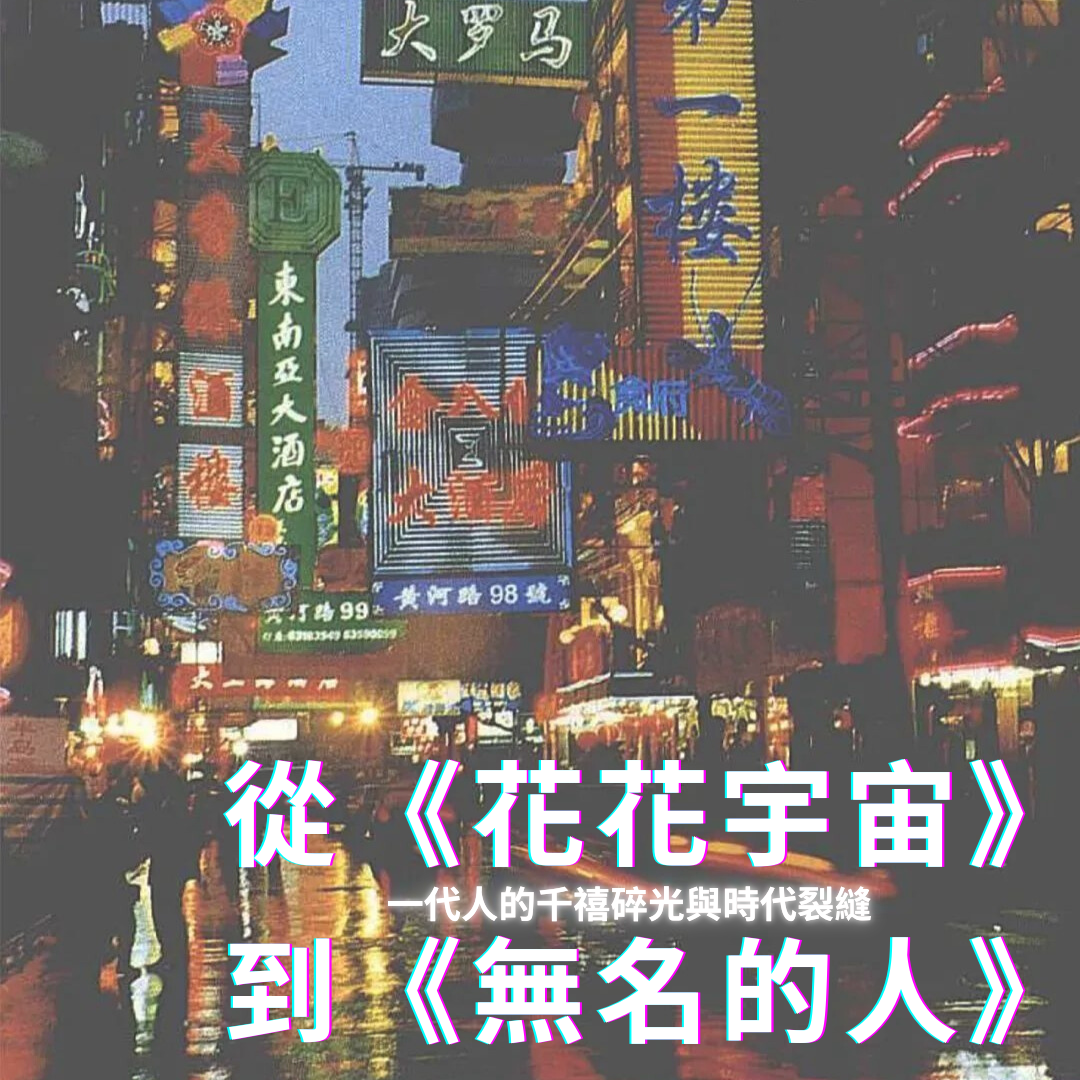

从《花花宇宙》到《无名的人》,我们何以温和地走进这个时代?

01 曾经到访过花花宇宙

2025年4月2日,特朗普在他的第二任期宣布对美主要贸易逆差国普加关税,华尔街日报的推送里赫然写着 —— 特朗普的讯息很明确:那个全球化时代已经成为过去式。

但还是有些东西会掉落。

那天网易云推送了一首歌,一下子把我拽到了一些很遥远的回忆里,一起掉出口袋的叮铃咣铛还有步行街、电玩城、美发沙龙和潮得没边的溜冰场。这首歌拥有一个活力无限的名字——《花花宇宙》,我们大概都在街头听过这一段旋律,放在目前的广场舞界也仍酷得无法无天,毫不掩饰那颗渴求世界的心。

OEO OO OEO OO

更多更多渴求 会有更多报酬

更高更高享受 为什么不追求

每天有新星球 发挥你小宇宙

趁火势加风头 有勇气请追求

OEO OO OEO OO

这是一首发行于2000年的作品,千禧年的香港乐坛率先在欧风美雨的影响下探索电子乐和流行的融合,在传统苦情歌之外开辟出一条劲歌新路,同张专辑中还有另一首广为传播的舞曲《不如跳舞》。那个时代的昂扬氛围常常让人回忆时都滚烫,周杰伦在2000年发行首张专辑《Jay》,而你的童年我的童年懵懵懂懂地就坐上了直升飞机,好似随时能飞到外太空。

小时候我跟妈妈生活在一个鱼龙混杂的沿海重镇,商业相当繁荣,方言都有三种。我记得那些瘦削精干的温州老板,常常夹一个皮包,随时能掏出一叠账单发票;还有早晨去上学的时候,大排档旁边土沟沤出海鲜壳的腥味;在百有街这个超大的百货批发集散街区,我无数次好奇过入口处那个总是灯火辉煌却大门紧闭的“天上人间”到底是干嘛的;还有妈妈那些年一年一换的新手机,我记得有一款白色的滑盖手机,在2006年竟然要卖1200块。那还是一个温州皮革厂没有倒闭的年代,大部分事情我都忘记了,但还记得那种美好的社会氛围,和这条网易云评论说的一样:

听到这首歌就想起01,02年,我还是个小学生,跟着南下广东打工的妈妈逛夜市,广东比我们老家县城热闹太多了,街边大喇叭放着这首歌,到处是球鞋衬衫甩卖。晚上大家仿佛都涌到街头,给我买几件衣服以后妈妈就带着我喝点糖水,吃点油炸,感觉生活相当酷炫。@优儿游啊 via 网易云音乐

响彻街头的流行音乐当然成为时代的注脚。千禧转角的十年发生了许多事,2000年申奥成功,GDP常年两位数。2001年中国正式加入世贸组织,带着三千万国企改制下岗员工和两亿进城务工的劳动力,开始在全球化的路上狂飙突进。进城热潮之下,跨世纪的青年们涌向东南沿海,彼时互联网也开始在中国普及,高墙尚未立起的年代,打开OICQ还能和全世界做网上邻居。

从数据上来说,那就是中国经济增长的黄金年代。那个时期走进就业市场的“75后”到“80后”一代,从山川湖海走进滔滔生活,目力所及之处全是新东西:新技术、新消费、新新的都市生活。

“是的我看见到处是阳光,快乐在城市上空飘扬,新世纪来得像梦一样,让我暖洋洋……” 在另一首千禧热歌《New Boy》里,朴树也唱出当时生机勃勃的青年情绪:仿佛伸手就能打上时代的飞的,世界会在你面前向你敞开机会的任意门,并且不收中介费。

02 无法温和地走进这个时代

现在回想,那时生活的欣欣向荣来得毫不费力,真是一种时代的运气。

而现在已经恍如隔世了。网易云TOP榜单上那首《无名的人》(毛不易 2021),引发的表达欲并不输同一榜单陈奕迅方大同的经典作品,但诉说的已然是一种截然不同的时代情绪

我是这路上 没名字的人

我没有新闻 没有人评论

要拼尽所有 换得普通的剧本

曲折辗转 不过谋生我是离开 小镇上的人

是哭笑着 吃过饭的人

是赶路的人 是养家的人

是城市背景的 无声

一首歌,四分钟,二十万评论,大家在评论区里共享一首歌的时间,诉说工作、考研、上岸的烦恼,写下无法说出口的崩溃瞬间,也送出一些关乎出人头地的美好祝愿:

这些情绪是真的。

类似的情绪不仅在这首歌的评论区蔓延——即便媒介内容意在刻画积极的青年生活,也并不能减少一分评论区的苦涩。

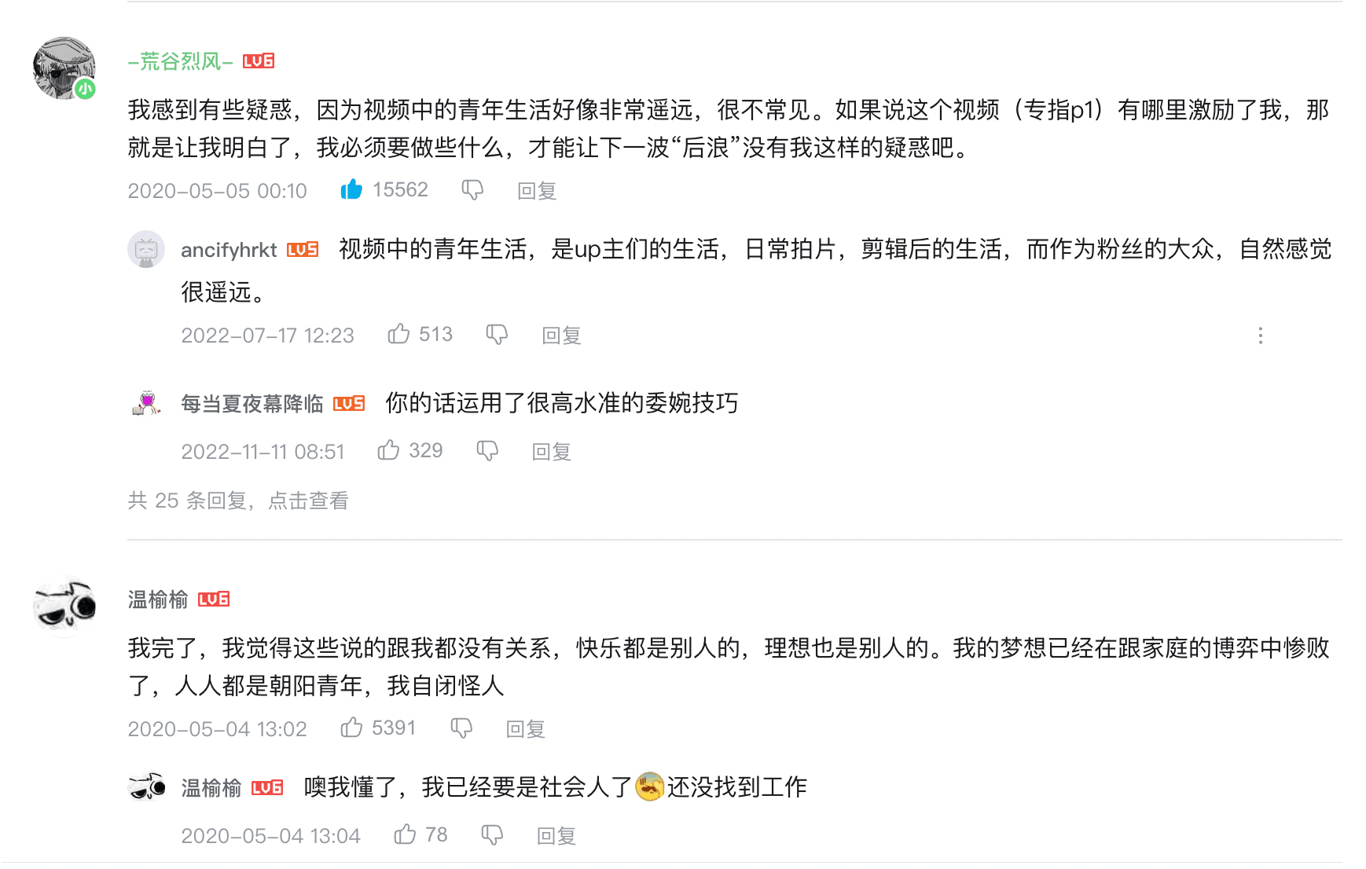

2020年5月,哔哩哔哩献给新一代青年的宣传片《后浪》登陆《新闻联播》前的黄金时段。视频取景框主要对准B站的头部up主,描绘了多姿多彩的生活体验;看到新时代的青年盛景,老一辈演员何冰送出自己的肯定、赞美和寄语:“你们拥有我们梦寐以求的权利——选择的权利。你们有幸遇见这样的时代,但时代更有幸遇见这样的你们”。2025年再翻到这条视频,三千万播放量,也曾登顶全站排行榜第一,评论区首赞仍是:“我感到有些疑惑,因为视频中的青年生活好像离我很遥远”,而前排高赞评论中,竟无一对视频中的沸反盈天表达真诚共鸣。

尽管up主的生活多姿多彩,评论区的声音显然更能代表一种普遍的青年处境 —— 焦虑、倦怠、无助,抑或是“死人微活”。2024年财报显示,B站每日活跃用户数在一亿左右,其平均年龄为25岁,而更早的数据则显示35岁以下的用户占到九成,大多分布在一二线城市。如果B站的评论区体现不了年轻人的真实处境,那哪里可以?

2020年,刚好是我大学毕业那一年,我们刚刚经过一个漫长寂寥的冬天;5月,我在因口罩因素一延再延的考研复试中惴惴不安;6月,我们终于得到3天时间,足以回到学校,至少给我的大学生活一个草率收尾。当时打开这个《后浪》视频,觉得有点反胃,不到10秒钟就关掉了。

去年某个月起,青年失业率停在两位数之后不再公开,伴随着研究生一再扩招,公考报录比水涨船高,报纸上说我们的生活越来越好。

可是,如果真的越来越好,我们为什么无法温和地走进这个时代呢?

03 想象一个去中心化的互助网络

从GDP两位数到失业率两位数,除了评论区,好像一切也没什么变化。

打开哔哩哔哩,输入关键字“千禧”,每一个宣称能带我们回到过去的视频都收获了数十上百万播放量,而评论区触目皆是“我怀念的过去”和“没盼头的现在”的显著对比。

整日埋头在考研和家庭琐事的我,看到切切(重返千禧年)的视频,仿佛是久久不能平息的高原反应中吸到第一口氧。@昂布栗午帛 via bilibili

时代对我们的确格外残酷。附近大学的死亡事件一件接着一件,频率已远超我上大学的时候。奥斯维辛没有什么新闻,大学里的年轻人们也日复一日地在这样的阴翳里卷着,苟着。在这上学的友人说,已经习惯了这种时不时有死亡发生的生活,卷不动了还能走本校学生专属通道进附属医院精神科。

赫然,无助的声音会越来越多。

躲进千禧年的故纸堆里于事无补,仅仅靠自己也无法脱困。可是环顾四周,除了评论区,还有哪里可以接纳这些声音呢?

系统无法提供支持。

我们时常拿日本对比如今的情况。之前读《三十而立》,描写的是那些无法开口求助的“三十代”日本青年,正值盛年时遇上日本经济萧条,2008年金融危机后处境又再次恶化;涉及的这个群体可能衣着不失体面却已经居无定所,不愿意承认自己“流浪”的事实。

是的,即便失落的情绪很类似,我们所面临的情况也要更糟一些。

因为“支持”往往是特别具体的事情,关于钱和时间,关于资源倾斜。日本的NHK电视台关注到这个群体,写了书、拍了纪录片,引发了广泛的公众关注;救助组织每周都会为流浪汉派发食物、应季生活用品等,工作人员也在密切地关注这个群体,只要他们有意愿寻求帮助,就有人随时接纳。除此之外,面向无法维持最低生活标准者(包括流浪汉),日本有“生活保护制度”提供住房、医疗、生活费支持;最后,在政府的支持下,救助组织搭建了一个“陪跑型援助网络”,为此类申请人提供1对1的咨询和长期支持,直到受助者能够真正自立。

大概就是这么具体的事情。

有点难,我们需要想象一个更大的社会支持网络,让无助的声音有地方可以诉说;我们需要更多的包容互助,学校的、家人的、朋友的、社会的;也迫切地要求我们以更去中心化的方式提供自己的支持,是看见身边的人,是关心、是倾听、是理解、是“做不到也没关系”,是经过对方同意后的一个拥抱。

是你和我,真切地关心彼此的处境。

行文至此,千禧年已经化为千风,花花宇宙也只留下一些碎影,我们真的还能想象未来,游车河,过春天吗?

我不知道,但我会先开始试着托住我的朋友。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐