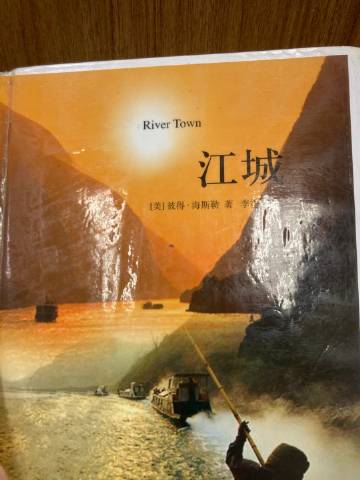

去1996|中国学生读莎士比亚《江城》

最近在重读《江城》作者:Peter Hessler/何伟[美国」

做一些摘录在思考:

在1996年9月,长江边的一座重庆小城·涪陵师范学院,我教授英美文学。

我也上写作课和口语课,但主要上文学。

三年级有两个班,各有四十五名学生,我每周给他们各上四节课。我们的课本从《贝奥武甫》开始,跨越十二个世纪,到达大西洋彼岸,以威廉·福克纳的《献给艾米丽的玫瑰花》作为结束。

这门课涵盖的范围很广。我所在的NGO“美中友好志愿者”建议我们不要对这样的课程抱太大的希望,因为学生们的背景,因为他们相对较低的英文阅读理解水平。

他们倒是建议我用文学材料讲解一下英语的语法要点,但我对这个办法不太苟同。

我知道,从语言的技术层面看,我算不上出色的老师。

我还知道,说到讲授语法,莎士比亚比我更差。

再说,我研习文学的时间太长,已经没办法仅仅用它来讲解现在完成时。

我上课的地点位于主教堂楼的五楼。清扫教堂是他们的责任。

课间,学生要擦黑板。每个星期,他们要把地板和窗户清扫两次。如果清洁做得不够好,班级就要面临罚款。(题外话:没听说过学生罚款,第一次看到 有点意外)

在这所学校,每件事都是这样——学生会因为旷早操、逃课、考试不及格、夜间晚归而被罚款。他们很少有闲钱用于这样的开销,于是,每个星期他们都勤勤恳恳地把教室做两次彻底的清扫。

要说对诗歌的欣赏,美国人也快赶得上不分彼此了。能够把一首诗歌背诵出来,并切分其韵律,这样的美国人到底有几个呢?我在涪陵的每一个学生至少能够背诵十几首中国古诗——杜甫、李白、屈原。而这样的青年男女全都来自四川乡下。即使按照中国的标准看来,他们的家乡也算闭塞之极,可他们依旧在读书、依旧能够背诵诗歌。

我们把莎士比亚第十八首十四行诗 写给一位他爱慕的人仔仔细细地复习了一遍,及到最后,将它升华到了诗歌的不朽性这一高度。

我问学生:莎士比亚成功了吗?那位女子会永远活着吗?

几个学生摇了摇头——毕竟那是四百多年前的诗了——但其他学生显得有些犹豫不决。

我问学生,那名女子生活在什么地方?

“英国,” 英文名叫阿姆斯特朗回答道,他回答我问题的次数最多。

“那又是什么时候的事情呢?”

“大约在公元1600年。”

“想想吧,”我说道,“四个世纪前,莎士比亚爱上了一位女子,并为她写了一首诗。他说要让他的美貌永存——这是他的承诺。现在是1996年,我们在中国,四川,在长江边上。莎士比亚从没有来过涪陵。你们没人去过英国,也没人见过莎士比亚四百多年前爱过的那名女子。可就在这一刻,你们每一个人都在想着她。”

教室里一片静默。通常,涪陵充斥着车船的喇叭声和建筑工地的喧闹声,可在那一刻,教室里鸦雀无声。

在这一片静默里,既有崇敬,也有惊叹,我与他们感同身受。

之前,我已经把这首诗朗读了无数次。但直到我站在涪陵的这些学生面前,聆听着他们思考这十四行诗的奇妙时的静默,才真正听到了它。

这就是我们在那间狭小的教室里学习的主要内容。那是些美好的日子,我们从来没有离开过那间教室。但在我们周围总有许多的东西:学校有规章制度、国家有政治制度。

这些外力一直存在着,盘旋在教室外的某个地方,甚而到了能感觉到它们压在我们身上的地步。当某个机关被触动时,党就突然出现了。有学生偶尔写道,莎士比亚代表无产阶级,因为他批判了英国的资本主义;有的学生指出:哈姆雷特是一个伟大的人物,因为他深切地关怀着农民;还有学生告诉我,《仲夏夜之梦》里的农民们是剧中权力最大的人物,因为他们所有的权力都来自无产阶级,并因此才有了革命。

我对这样的读后感反应复杂。我的学生能够与课本进行互动,这是件好事,但对于他们生拉硬扯地把莎士比亚用来替共产主义做宣传,我没有太大的热情。

我第一次弄明白,为什么文学总是倒向政治这一边。我所有的学生都知道马克思,但没有一个人了解孔夫子。

后记:本书是2012年2月第1版,2012年6月第5次印刷。应该是早期版本完整的。

读得比较珍惜。现在对一些较早的书,更偏好旧版(图书馆馆藏),更不是电子书。

近年 身边友人都赶着囤书。大陆囤较早的;香港较多囤近年出版。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐