东方主义,多重“边缘”与审美解放:回顾陈漫事件及其争议

一、陈漫事件与东方美学

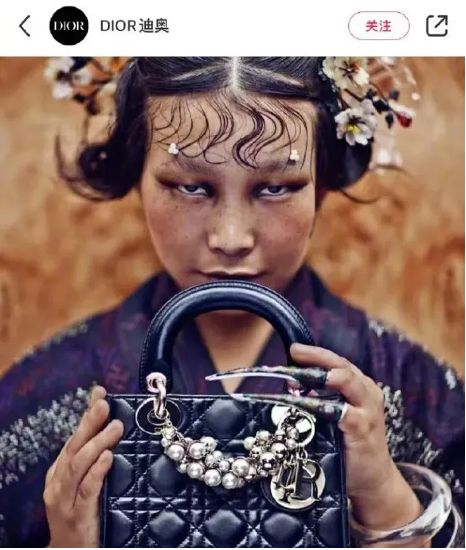

11月下旬,著名摄影师陈漫为法国时尚品牌迪奥(Dior)在上海的艺术展览拍摄的《傲慢的矜持》系列摄影在社交网络引起争议。在这组颇具异国情调的照片里,女模特的阴沉神色与高度刻板化的面容,被许多网友认为是对亚裔/中国女性形象的丑化。

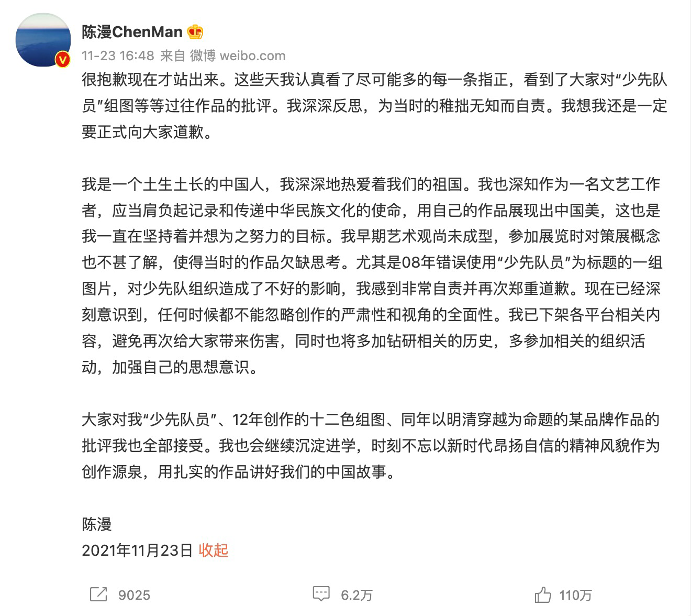

对此,人民网的评论认为:“陈漫的创作自由应予保障,但她习惯于塑造一种迎合西方审美的艺术形象,令人不敢恭维。”[1]11月23日,陈漫在个人微博发文就其摄影作品致歉,称其早年创作《少先队员》组图时“艺术观尚未成型”,“对少先队组织造成了不好的影响”,也接受对《中国十二色》和《傲慢的矜持》两组摄影的批评[2]。

这里所说的“迎合西方”,指代的是一套西方社会对亚裔/华裔群体的刻板印象。例如,近期在海外上映的漫威电影《尚气与十环传奇》因演员形象和对东方习俗、社会的奇观式再现而在中国受到批评[3]。从历史上来看,留着两撇细长胡子、脸上挂着狞笑、阴险狡诈的傅满洲(Fu Manchu)更是西方大众文化中的一个典型东方形象。

事实上,时尚行业对华人女性形象的刻板化处理,在当今中国的文化生态中也并不鲜见。例如,今年6月,清华美院毕业时装秀的模特曾引起争议。服装设计师普遍启用了眼型狭小的模特,并采用延长眼尾的妆容,被认为暗含了对西方偏见中亚裔“眯缝眼”(slit-eyes)的迎合。

这种在西方长久维持、乃至从西方传递到东方自身意识中的特定想象,被文化批评学者萨义德(Edward Said)称为东方主义(Orientalism)。所谓东方主义,即某些被标识为“东方”的符号和形象,是基于西方对东方的想象而产生和固定下来的。这种对东方他者的再现方式包含了西方对东方的权力和凝视,并通过西方社会的主导性文化体系占据某种强势地位。如果这种刻板印象经由西方文化“转内销”,被东方自己所内化,便是一种“自我东方化”的表现,即东方通过西方想象东方的方式来想象和表征自身。上述国内时尚界现象,便可以理解为某种自我东方化的结果。

包括陈漫的摄影作品在内,一系列围绕着西方刻板印象的事件所引发的争议足以表明,作为一种西方知识霸权的东方主义,在这个“文化自信”的时代已经越来越为中国人所觉察和反感。不过,东方主义作为文化批评概念,不仅在实质上区别于民族主义论述,它所指向的对象也可能处于更为复杂的现实权力体系之中。在陈漫事件细节中,我们同样可以发现多种话语与权力相互缠绕的面向。在对《傲慢的矜持》系列照片的东方主义批评基础之上,本文想要深入这一议题的细节,以发掘和激活关于权力、美学与他者的进一步思考。

二、《中国十二色》中的东方与多重中心—边缘关系

在陈漫事件中,对她的批评从最初为迪奥拍摄的《傲慢的矜持》延伸到了她此前的其他作品,如2012年拍摄的《中国十二色》。然而,如果我们仔细审读《中国十二色》,会发现其中的女性模特并非都是“眯缝眼”,给观者留下“眼睛偏小”的印象,部分原因可能在于所有模特都闭上了左眼。事实上,陈漫曾解释,在拍摄中启用普通人和许多少数民族模特,是为了通过镜头展现“真实的中国年轻面孔”[4]:

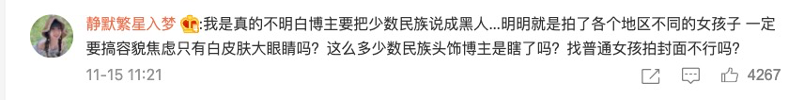

与此同时,一位微博时尚博主这样描述这组图片:“陈漫早期拍摄的作品《中国十二色》,也是她最出名的作品,中国女性在她的镜头里却没有展现出中国女性之美,有的像黑人,有的像印第安人,总之就是不像中国人。”[5]

有网友在评论区表达反对意见,认为照片只是拍了“普通女孩”和“各个地区不同的女孩子”,不该在审美标准上只认可“白皮肤大眼睛”。不过,来自媒体和网友的批评指向以及陈漫的致歉范围,都将《中国十二色》包括在内。

陈漫事件在文化生产、社会舆论场域产生的种种争议和张力,为我们打开了质询的空间。这些争议实质上围绕着中国的再现(representation)问题而展开。即,我们为什么能够说,以某种方式表现“中国”是正当的(或是不当的、成问题的)?“中国”背后的主体是谁,谁能代表“中国”?特别是在陈漫事件中,“中国”的再现应当被置于何种语境中,才能产生恰当的理解,并为一种批判性视角的建立提供基础?

我们或许要先从对女性形象的审美评价,即“好不好看”开始。人们认为陈漫所描绘的女性并非在一般中国民众眼中的理想女性,这种判断似乎是以大众审美偏好为基础的。然而,这种审美偏好的形成实际上不能仅通过西方—东方之间的相互关系来把握,而是内嵌着更广泛的、多层次的社会权力关系。

我们所说的“中国人喜欢的长相”,与其说是某种“本真”中国美的体现,毋宁说是近十几年来在中国演艺界颇受欢迎的女性容貌特征。大红大紫的荧幕女星大多有着高鼻梁、双眼皮和轮廓分明的脸庞,而这些特质比起东亚人,在欧美人的容貌中更为常见。正因如此,迪丽热巴、古力娜扎等少数民族女演员在外形上被认为具备“天生”的优势。但只有当特定群体的容貌特征迎合大众的欧化审美时,才会被大众指认为一种合法的“异域风情”,《中国十二色》镜头下的普通人无疑未能作为主流表述中的异域之美得到认可。

当特定的容貌特质在主流文化中被视为美的象征,它们在整容医美产业中也就日渐流行,乃至形成所谓“网红脸”、“混血脸”的戏称。对身体的改造固然体现了中国女性追求美和身体自主的积极一面,但也不可否认,具有共性的“改造”目标同样暗含着后殖民文化权力在身体审美领域的运作。

主流审美的欧化并未受到太多指摘,而那些毫无疑问属于中国的外表、肤色却被意外地遗忘在定义之外。这是为什么?

从事黑人女性研究的牙买加社会学家雪莉·泰特(Shirley Anne Tate)指出:“美不仅仅是个人的问题,也不是内在的东西,也并非‘种族’中立的……美,正如‘种族’一样,是社会建构的。”[6]美不是非历史的永恒之物,相反,美的观念和标准是在社会历史过程中形成的,不存在一种本真的、先于特定社会语境的审美体系。

由此,我们可以更好地定位当前关于陈漫的几件作品的争议。我们并不反对东方主义的批评视角,而是主张进一步把一系列争议及其发生语境放在多重的中心—边缘关系中来理解。其中,西方对东方的凝视是其中的一个重要向度,构成了以西方为中心、以东方/中国为边缘的一组关系。

但这一多重的、相互缠绕的中心—边缘关系还包含其他多层次的权力向度。如上所述,评论者对少数民族拍摄对象及其再现的误认和不满,标识着根据族群/族裔/民族、肤色固定下来的中心—边缘关系。

而当有评论声称陈漫为范冰冰等一众知名女演员和自己拍摄的照片是“正常审美”[7]时,“正常”与“不正常”的分界及其所依赖的“本土”审美规范,同样离不开一套霸权性的社会建构。在商业摄影作品、以及更广泛的大众媒介表征中,女性的理想形象是城市、中上阶层、发达地区、主体民族、皮肤白暂的,暗示着富裕、不必从事体力劳动、有教养、文明开化和良善品质。

基于“正常”的评判实质上来源于对“正常”定义的争夺。在“正常”的美学政治中,中国/本土是一个空洞的能指,有待于在社会文化权力的挟持下得到填充。尽管相貌平凡、来自不同民族的女性毫无疑问是中国形象集合的一部分,但这一实体身份并不能自动转化为对“中国”之符号位置的合法占有。

理想女性在大众文化中被称为“女神”,然而,拥立女神的话语却包含着地域、城乡、族群等多层次的社会和文化不平等。在陈漫摄影作品及其争议中,不仅有来自西方对东方的凝视和再现,还体现了“东方”内部的权力阶序和多种中心—边缘关系的在场。

三、作为异质性和作为审美对象的东方

在公众舆论中,也有一些时尚界、文化界人士认为,对陈漫的指责是由于中国公众不能接受审美的差异,或者未能理解西方时尚界接纳亚裔女性形象的“进步性”。如果说东方的内部是多元的,那么对于占据凝视位置的西方,其内部是否可能存在某种另类/替代性表述(alternatives)?时尚文化体制对差异乃至进步的追求在多大程度上能够为陈漫作品中东方形象的再现辩护?

在传统的主流西方审美语境中,亚裔群体较为常见的细长眼型等容貌特征,经常附着有负面的价值判断。一项上世纪90年代的研究发现,亚裔美国女性热衷于通过整容手术改变眼皮和眼角的形态,以便于她们摆脱“呆滞”、“被动”、“心胸狭窄”等传统亚裔刻板印象[8]。

而西方时尚界审美与主流审美之间往往存在一定的距离。社会学家齐美尔(Georg Simmel)认为,时尚一方面试图提供某种普遍规则,另一方面又“满足了对差异性、变化、个性化的要求”,并且塑造自身阶层、圈子的文化正当性[9]。因此,尽管西方商业时尚界一贯被指责为制造身体羞耻(body shame)和身材焦虑,但在一定程度上,求新、求异的文化诉求也促使其逾越既有的审美规范。

因此,西方时尚形象设计时而反主流而行之,以此重申差异和(相对于西方主流/中心的)边缘之美的正当性。兼具黑人、跨性别、同性恋、女性身份的模特杰瑞·琼斯(Jari Jones)为时尚品牌Calvin Klein拍摄的纽约街头巨幅广告,表明即使一个人属于少数社群、拥有丰盈的体态,仍然可以张扬自己的美。

以积极的方式呈现传统主流社会的他者形象,也在陈漫的部分作品中通过对模特形象的差异化、平民化选择得到体现,展现了一个多元的中国。然而,我们会发现,在这部分对东方相对多元化、异质性的表达之外,如《傲慢的矜持》这类作品实际上并未作出摆脱亚裔刻板印象的努力。

对东方作为边缘/他者的视觉再现,却有意无意地与既有的、包裹着极大偏见的亚裔认知惯性相接合,这似乎无法简单与杰瑞·琼斯的大胆表达并举。显然,时尚并不如齐美尔所说“对现世的生活标准完全不在乎”。近年来与西方时尚品牌相关的刻板印象指控屡见不鲜,这些被筛选、塑造和“典型化”的亚裔女性形象的一再出现,意味着时尚领域的文化生产逻辑不是打破、而是最终服务于对他者偏见的固定和结构化。

一篇针对西方时尚中东方主义的评论曾援引纽约大都会博物馆服装学院首席策展人安德鲁·博尔顿(Andrew Bolton)在《朝向表面美学》(Toward an Aesthetic of Surface)一文中的美学观点:“设计师的意图通常在理性认知之外,较少被政治的逻辑影响,而更多地被时装的逻辑引导,追求一种表面美学,而非文化本质。”[10]这无异于宣称,文化元素只是随手取用、可以肆意拼贴的素材。对此,评论者一针见血地称之为“潦草的去政治化论调”。

那么,要如何理解这种“去政治化论调”背后的政治逻辑?日本思想家柄谷行人在《美学的效用:<东方学>之后》一文中提供了一个可类比的案例:当西方人于19世纪后期发现浮世绘时,这一日本江户时期的市井文化震撼了法国印象派画家,浮世绘也被奉为超越了西方绘画的先锋艺术品。柄谷评论道:

法国人对这些艺术的好评只是美学的赞誉,他们无非是要把这些东西吸收到自己的艺术里。这一点,正是由于制作它们的人们已经被殖民地化,并且随时都可以被殖民地化才得以可能的。然而审美主义者往往忘却了这一点,他们以为,拜倒在对方艺术之美的面前就等于尊重其为对等的他者。[11]

在这里,东方的文化/形象是作为一个被去历史化的、异质于西方的他者文化/形象而呈现的。无论在浮世绘的例子还是博尔顿的观点中,东方都不过是艺术家和设计师(往往来自西方或服务于西方雇主)眼中的“文化展品”,陈列在西方恢弘的博物序列中,并被用于激活西方自身的创造力和活力。

柄谷进一步指出,东方之所以能够被转化为纯粹的审美对象,恰恰是依赖于将这种东方之再现方式所依赖的历史语境悬置、放入“括号”才得以达成的。在他看来,包括浮世绘在内的非西方事物的审美化,是与西方殖民体系的扩张同步展开的过程。而通过把某些关于东方的知识的现实条件——历史、利益、权力关系——置于“括号”中,一个审美化的、安全无害的东方才能得到赞誉。

回到陈漫的创作,如果我们接受她对《中国十二色》的解释,特别是她对于表现一个多元的中国、普通人的中国的艺术承诺,那么也就不能轻易将《傲慢的矜持》接纳为西方时尚审美语境中所谓差异性的注脚。只有将照片中女性形象的历史和政治从“括号”中取出,将殖民史、黄祸论和“眯缝眼”放到创作者和被再现的人民的目光下审视,摄影师的镜头才可能真正具备变革的潜能。

四、东方内外,审美解放如何可能

我们通过对陈漫作品序列及其争议的解读,试图联结更大的社会议题:在东西方以及更广阔的全球与本土语境下,文化生产的公平、正义如何实现?

东西方在文化领域的结构性不平等加剧了包括东方主义在内的一系列文化景观。西方依托强大的文化、艺术、消费品产业,往往对东方的认知与再现享有霸权。这种霸权导致了西方对东方的认知暴力,即以西方为中心来想象、拼凑、发明东方,甚至让东方内化这种想象,相信西方能够比东方更正确、更有资格地谈论东方。

与此同时,正如我们已经指出的,这种不平等并不仅仅在西方—东方这组中心—边缘关系中存在,它实际上在一个多重权力构成的坐标系中运作。正如我们对“中国人的审美偏好”和对陈漫相关批评观点的分析,本土社会的审美价值也根植于具体的社会文化结构,即由阶层、城乡、地区、族群等社会范畴——这些范畴既是政治经济的,也是文化想象的——构造出的多重中心—边缘体系,并通过在这一体系中的相对位置对“社会”的美学标准作出不均衡的贡献。

因此,审美的解放的不仅意味着打破东方主义的桎梏,并且要求对各种社会建构背后的权力关系保持反思。它不可能通过与其他社会领域的独立来实现,不可能通过与现实世界活生生的历史相隔离来实现,因为美学观点的建立、人们作用于审美的感官和意识恰恰发生在这个此岸世界。相反,只有拥有去掉各种“括号”的决心,对任何审美的刻板化和排它倾向保持警觉,社会——无论东方还是西方——才可能建立真正自主、包容的审美形态。

或许我们应该期待在公共领域看到更丰富的形象:女人和男人,体态丰盈的人和纤细的人,不同族群和性取向的人,农民和工人,身有伤疾的人。Ta们都可以是美的。

欢迎订阅微信公众号“蜉蝣型幽灵”(ID:gh_ff416309254e)。

参考文献与相关链接

[1] 人民网评,《迪奥“审美”翻车:艺术可以冷门,却不可以邪门》,https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyMTA5MDc1Mw==&mid=2247494720&idx=2&sn=e8173e7f793c150dbcdc184e3e79023f&scene=21#wechat_redirect [2] 微博(陈漫ChenMan),https://weibo.com/1498522714/L2PijfFHO [3] 深焦DeepFocus,《被大陆拒绝的<尚气>,被国人拒绝的华裔》,https://mp.weixin.qq.com/s/nC7UzC10rKHS9pGLat1iJw [4] RADII. November 18, 2021. Netizens Attack Photographer Chen Man Over Image in Dior Art Exhibit. https://radiichina.com/chen-man-dior/ [5] 微博(FashionWeek),https://weibo.com/2481058012/L1zitlRLV?refer_flag=1001030103_ [6] Tate, S. A., K. Fink (2019) Skin Colour Politics and the White Beauty Standard. In: Liebelt, C., S. Böllinger, U. Vierke (eds.) Beauty and the Norm. Palgrave Studies in Globalization and Embodiment. Palgrave Macmillan, Cham. [7] 文化产业评论,《陈漫作品:审美可以多元,态度不可双标》,https://mp.weixin.qq.com/s/pleMnw-bka3XqhGfEEnIHA [8] Kaw, E. (1994) “Opening” faces: the politics of cosmetic surgery and Asian American women. In: Sault, N. (ed.) Many Mirrors: Body Image and Social Relations, pp. 241–65. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. [9] 西美尔,《时尚的哲学》,费勇、吴菁译,北京:北京文化艺术出版社,2001. [10] 界面新闻,《从杜嘉班纳到维密天使:西方如何想象东方?》,https://www.jiemian.com/article/2643010.html [11] 柄谷行人,《美学的效用——<东方学>之后》,载于《民族与美学》,薛羽译,西安:西北大学出版社,2016.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!