China is a culture that pretends to be a nation.

文化沙龍

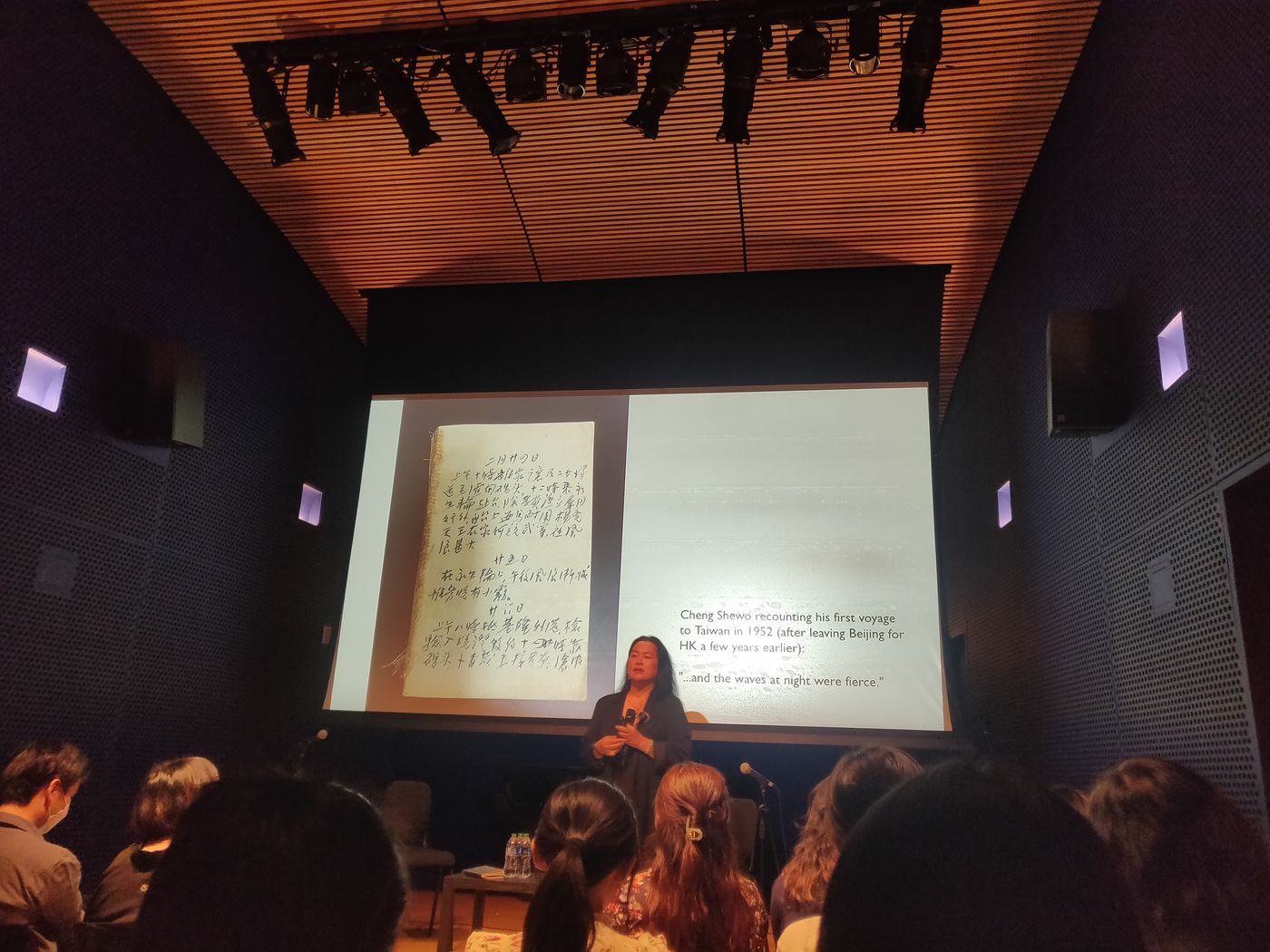

今天去紐約文化沙龍舉辦的“全球华人”时代的生与死 講座,終於現場見到了偶像@張潔平 本人!

潔平很幽默,現場觀眾的笑點也低。作為資深粉絲,我已經熟讀她在中港蜜月期寫「亞洲週刊」封面報導、見證香港民運、參與創辦「端傳媒」、創立馬特市,到現在開「飛地」書店的經歷;然而現場親臨,又拾到很多她口語表達上的牙慧。

潔平是一個實踐者。面對時代的大風大浪,她應對的方式是做事。寫報導,辦雜誌,架網站,做對話節目⋯⋯做了再回頭稍微總結一下,再繼續前進。(人生是總結出來的,不是計畫出來的。——潔平語)

與她一同來的嘉賓是周成蔭,是杜克大學亞洲中東研究學系副教授,主攻東亞研究。她接著潔平的話題講了 Asian American 在美國(但她講的三個故事:早期華工移民、去年亞特蘭大槍殺案中過世的女工、和她自己的故事,都是 Chinese American,並不是廣義上的 Asian American)。

周老師的研究方向主要是移民,然而她更關注階層的不平等對移民的影響。底層勞工移民與精英階層的移民,面對的困境是不同的。然而,精英階層天然地掌握更多話語權,而底層勞工則往往被忽視。在亞特蘭大槍殺案中遇害的女工是中國南方貧窮漁村的偷渡客。她遇害後時隔一個多星期,美國警方才聯繫上她的家人。然而她哥哥不願接受她的骨灰,因為她是已經離家的女兒,又沒結婚,沒有祖墳的位置留給她。

美國作為一個把移民制度寫進憲法的國家,建國以來唯一一次立法排外就是通過了Chinese Exclusion Act——先別急著跳腳。這項法案排擠的是華工,不包括商人、學者、留學生或是遊客。

周成蔭老師舉例的時候說華工常常罷工,所以被排擠——其實恰好說反了。華工被排擠的原因是因為他們通常可以忍受極為惡劣的工作環境和極低的報酬,拉低了整個勞工市場的薪資水平,連新獲自由的黑人工人都看不下去。在這種把自己當奴隸的工作狀態下,華工還能把錢全部存下來寄給家鄉的親眷,而不是參與美國的當地的經濟流通。

不解與不滿在其他工人中慢慢積聚,直到有一次徹底爆發。那是在一個鐵路舖設工地上,條件十分嚴酷,幾個不同族裔的工頭在一起商量用罷工來提高工人待遇,華人的工頭也在其中表了態。結果華人工頭轉身就把其他幾個工頭的罷工計劃告訴了老闆。(“我反手一個舉報”——在簡中網上混過的,這調調有沒有很熟悉?)

Chinese Exclusion Act 的推動者,正是美國工人黨(Workerman's Party)及其領導人。這項法案1882年生效,直至1943年珍珠港之後,美國對日宣戰進而與中華民國結盟,才在中華民國的壓力下解除。

華人究竟是什麼人?

兩位嘉賓的分享激發了在座各位的想像。問答環節觀眾十分積極踴躍,提問主要集中在對「華人」這一身份的疑惑上。

其實有疑惑反倒對了。因為「華人」這個概念是為了政治需要造出來的。

潔平語:中國是最近一百多年來才有的概念。之前不都叫做“天下”嗎?普天之下,莫非皇土。

過去只有漢人、滿人、蒙古人、吐蕃人、胡人、色目人⋯⋯哪來的“華人”?

周成蔭語:美國的身份政治,也就是一種政治需要。我們當然知道 Asian American包括的民族很多,且即便是 Chinese American,你的階層不同,訴求也不同。但是當我們需要在美國的主流社會發聲的時候,我們就要以 Asian American 的名義來聯合 Black Life Matters 和 Hispanic Activism 的活動家們,一起推動種族平等。

Identity 它本身並沒有意義。只有當我們面對他者的時候,才能界定。

沙龍上,潔平說了好幾次:中國是一個進行時。而我腦中一直盤旋著最近讀到的一句話:

China is a culture that pretends to be a nation. ——Lucian Pye, American political scientist

很顯然,「華人」這個概念是為了「中國」的存在而構建出來的。而怎樣又才算得上是nation 呢?

唐朝名臣張巡聰敏正直,在安史之亂中死守睢陽,奇謀施盡,援兵卻遲遲不到,全城糧絕,他率先殺了自己的愛妾送與將士烹食以振軍心,此後城中陸續食人三萬,直至城破,全軍覆滅。他的死守消耗了敵軍的戰鬥力,為唐軍拖延了時間,最後保住了大唐江山。各朝史書都將張巡尊為愛國功臣。

可是他愛的究竟是什麼國?

皇上可以任用奸臣,誅殺良將,做出無數昏庸決策卻無人能監督;待叛軍攻入長安,皇上自己前往四川避難,然後兒子叛變,自立為王,而且還看著你在雍丘和睢陽苦守兩年,沒有任何援助⋯⋯這樣的國家,有什麼值得“死守”的?你又憑什麼再拉三萬婦孺童侍陪葬——而且還是被你吃了?

每每重溫這段歷史,我都感到毛骨悚然。究竟是一種什麼精神力量,讓人可以忠誠到這種地步?而那些無辜被食的平民,竟然連逃都無處可逃。

更可怕的是,盡管這是一千多年前的事,今天讀來,居然可以找到社會上對應的角色:不受監督的權力核心,聰明仗義還誓死效忠的臣子,不明所以被吸食榨乾的平民⋯⋯

山坡羊·潼關懷古 -【元】張養浩

峯巒如聚,波濤如怒,山河表裏潼關路。

望西都,意躊躇。

傷心秦漢經行處,宮闕萬間都做了土。

興,百姓苦;亡,百姓苦!

全球化的消亡意味著什麼?

柏林牆倒塌的時候,德國舉國歡慶。盡管東德在蘇聯佔領近四十年之後,經濟文化已經遠落後於西德,但畢竟戰前德國的整體受教育程度很高,國民基本素質還在,經過了十年努力,東西德的差異終可慢慢消弭。

朝鮮半島被割裂的時候,南北雙方都是一窮二白,文盲比例都很高。韓國是到了最近三十年,才普及了高等教育,實現了經濟騰飛。從國家實力來說,韓國是吊打朝鮮的。但無論是美國還是韓國,都不想惹朝鮮。除了核武器和中方參戰的考量之外,更重要的是,就算金氏王朝內部崩裂了,韓國也不想接下朝鮮。以朝鮮目前的人口素質和基建水平,如果都納入韓國政治版圖,韓國將需要在北韓投入大量資本搞教育和基礎建設,它的經濟水平將會倒退幾十年——並可能因此陷入中國和日本的夾擊。

中國呢?資本精英外流,知識精英外流,剩下的將是什麼?中國目前十幾億人口何去何從?

文明的消亡可能並不是像聖經裡描述的審判日那種所有人都死了,而是文明開始退化(decivilization)。超商裡的商品種類漸漸少了。慢慢地再買不到海外的產品。海盜,甚至 state sponsored pirates,會重新活躍在國際海域物流通道上。

潔平常常提到自己2005年到香港讀書,出來做事正遇上中港蜜月期。原本以為蜜月期的狀態就是未來的走向了,世界會越來越開放,一切都會越來越好,我們都可以當地球村人,結果沒想到自己只是幸運地,恰好生長在了一個春天。我2006年出國讀書,跟潔平算是同齡人。她說的那種回頭一看才發現是僥倖的心情,我感同身受。只是因為我不是文科生😅,那些年也沒有留在 greater China region,所以意識到寒冬來襲已經是中美貿易戰打了好幾輪、終於迎來武漢肺炎的這些年。

等我開始面對時代突變的困惑時,潔平已經留下了許多思考的痕跡。她一直愛說“活出時代的矛盾感”,面對高壓審查,要堅持“拿回自己的語言”,如同暗夜明燈一般,給了我很多力量。

這次見到潔平,她說已經搬離香港,現居台灣。距離台灣制定有效的移民政策可能還需要不少時間。如果是在一個朋友聊天般的場合,我很想問問她,台灣好住嗎?家人可好?父母如果在國內,有什麼打算?回國探親有風險嗎?⋯⋯也不需要答案,就像我會跟其他朋友聊起這些一樣,說來說去,最後也只有走一步看一步。

潔平是一個實踐者。所以其實也不必多說,相信她也不會有太多糾結。

重要的是做事。

請多保重。

附錄:

- Prisoners of Geography: Ten Maps That Tell You Everything You Need to Know About Global Politics

- The End of the World Is Just the Beginning: Mapping the Collapse of Globalization

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!