一场自证清白的感情事故

这几天的热点话题,放在一起看,还挺有意思的。

某名校的一位已婚已育男教授和手下的男学生谈恋爱,结果被男生整理证据实名举报,以至于遭到学校开除——吊诡的是,根据目前所有展示出来的信息,很难看出这段关系里有多少威逼强迫的痕迹,反倒更像是“两情相悦”。

在曝光的聊天记录中,教授先是百般确认男生的取向和心意,随后是情话绵绵嘘寒问暖,甚至还事无巨细地分享了不少足以摧毁自己职业生涯的“把柄”——怎么看都像是在掏出真心谈恋爱。这种“上位者低头俯就”的姿态打动了无数网友,纷纷骂那男生是“辜负真心的白眼狼”。

通常情况下,在这种权力关系失衡的师生恋里,弱势一方很容易证明自己“身不由己”。

然而在这个男生晒出的聊天记录里,竟然看不出一丝一毫拒绝的痕迹,而且还出现了毫无必要的自爆床照。不知道的还以为在秀恩爱呢。

如果说这是“真心相爱而后反目成仇”的剧本,也不太符合常人的逻辑:那男生竟然从第一次互动就开始收集保留证据,全程都并不像是懵懂无知被诱导,倒像是老早就在处心积虑地筹划着这一场玉石俱焚的举报。

网友不禁纷纷提问:为什么?

为什么不从一开始就拒绝他?你又不是身娇体弱的女孩子,你是个四肢健全的大男人啊!年长的教授往你身上扑,你把他推开,甚至把他摁在地上打一顿,不都是轻而易举的事么?

而且也因为你不是女孩子,你并没有处于性别结构里的不利位置,也没有被社会环境默认为“供人消遣的一盘菜”,更不会在事情闹大后受到纷至沓来的荡妇羞辱——但凡你表明自己不是同性恋、严词拒绝教授的亲近,在这个民风保守的社会里,你甚至不必担心会遭到任何后续的报复,反而是教授会从此惴惴不安。

可这位男同学,从头到尾没有表露出半分拒绝,对教授的情话和邀请都积极回应,对教授发的红包、剥的柚子、泄露的考题也都全盘接收。与此同时,他又暗中保留了所有细节和证据,似乎是对于这场举报早有准备。

看到这里,很多人得出了结论:这个人就是既要又要,为了那点利益不惜出卖身体,在得到好处之后又想抹去这一段耻辱。

还有人猜测:这教授履历光鲜,可能快要升任院长之类的职位了——大概率是有竞争对手以某种巨额利益买通了这个男生,以至于他不惜杀敌一千自损八百,也要死命将教授拉下马。

可是,纵使为了竞争对手的巨额利益,也不至于需要面对全网自爆床照啊?

像这种台面下的交易,难道不应该暗戳戳给校领导发个邮件,让校方静悄悄地处理一切么?

诸多猜测,好像都差了那么点意思。

我也忍不住尝试着揣测这个男生的心态——不过,在讨论答案之前,先聊聊另一件事。

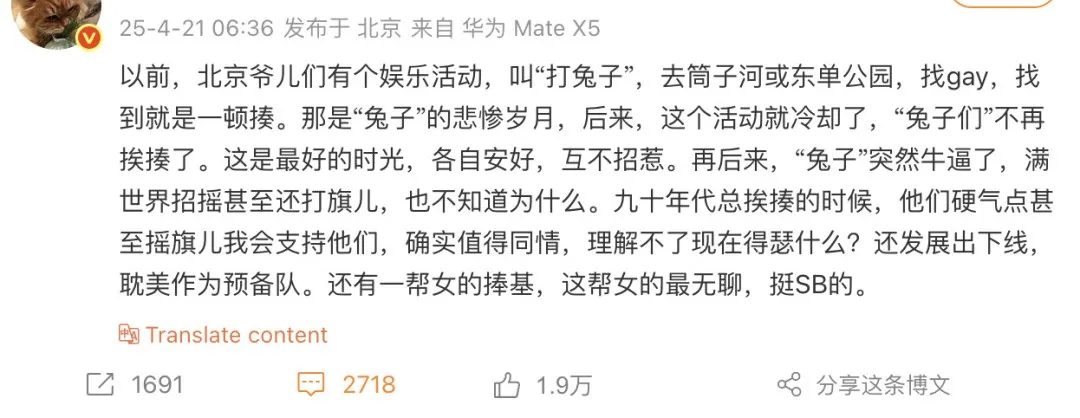

这几天,有个著名的喷子编剧,在微博上宣扬厌女恐同的歧视霸凌,引起全网愤懑。

「以前,北京爷儿们有个娱乐活动,叫“打兔子”,去筒子河或东单公园,找gay,找到就是一顿揍。那是“兔子”的悲惨岁月,后来,这个活动就冷却了,“兔子们”不再挨揍了。这是最好的时光,各自安好,互不招惹。再后来,“兔子”突然牛逼了,满世界招摇甚至还打旗儿,也不知道为什么。九十年代总挨揍的时候,他们硬气点甚至摇旗儿我会支持他们,确实值得同情,理解不了现在得瑟什么?还发展出下线,耽美作为预备队。还有一帮女的捧基,这帮女的最无聊,挺SB的。」

他真情实感地怀念着“一群男人当街乱打人”的恐怖行为,到了结论处还不忘骂一句女人。

我为了找原文,忍着恶心点进他的微博,发现洋洋洒洒一整页都是非常典型的低素质反人类言论,在此就不总结转述了。我朋友说,这人除了素质低失心疯之外,也可能是缺钱了故意引流呢。所以不要给他贡献任何流量和讨论度,连名字都给他打上码。

这个时代,你很难想象这样的仇恨言论,竟然会由一个名人堂而皇之地发布在公众平台。

以前看过一个讲校园霸凌的帖子,展示了很有趣的对照组。女生们分享的经历基本上都是:自己因为胖或者长得不好看,从小被班上的男生取外号、辱骂、撕掉课本、扔掉文具,甚至是殴打……等等,类似的情况也发生在那些被认为“娘娘腔”的男生身上。

而顺直男分享自己遭遇过的“霸凌”,千篇一律都是:自己其貌不扬,暗恋着班花或校花,鼓起勇气表白后被拒绝,后来发现对方和一个高富帅在一起了——这就是他们心中的奇耻大辱。

兔子受到的霸凌,是被忽然冒出来的豺狼撕碎吃掉、尸骨无存。

而豺狼自认为受到的霸凌,则是“吃不到兔子”。

这两种迥异的处境,竟然能被等量齐观。

喷子编剧的这条微博,恰恰是站在那些顺直男霸凌者的角度,将那种怙恶不悛的歧视演绎得淋漓尽致。在文明发达的社会里,像这种程度的仇恨言论,最少也该是个全行业封杀。

到这里就忍不住又要问了:为什么呢?

正常人往往都理解不了,恶人为什么要作恶,霸凌者究竟能从霸凌中获得什么。

这位编剧,还有转发评论里那些和他一样骂得兴致勃勃的人,到底在高潮些什么呢?

既然你不是女人也不是同性恋,你为什么要盯着他们呢?他们是抢你钱了么?是杀害了你的家人么?你为什么要动不动去打骂他们呢?

“厌女”和“恐同”虽然都会导致惨无人道的霸凌,但这两种心态其实是很不一样的。

“厌女”的核心是看不起:无论你有多强大的实力,只要你是个女人,他就看不起你。他否定你所有的才华和天赋,将你贬低得一无是处,根本目的是让你安心履行“生育机器”的职能。

而“恐同”的核心是恐惧:他不希望看到同性恋出现,如果看到了就恨不能暴打一顿。如今时代变了,讲文明讲平等,于是他决定高高在上地“允许同性恋的存在”,但底线是“永远安静低调,不要出现在我面前碍眼”。

为什么会碍眼?无非是因为:他虽然“允许”了同性恋的存在,但终究不愿意亲眼面对他们的存在。

他在害怕什么呢?

从自私的本性来讲,人是不会为自己完全不感兴趣的东西花费气力的。正如那些大骂“女人贪婪无度索要天价彩礼”的男人,都是真真切切想要通过支付彩礼娶到媳妇的男性。而那些压根不想和女人结婚的人,也根本不会在意身边的女人到底是美还是丑、是勤俭持家还是贪婪挥霍。

同理,此处终于可以引用那句经典俗谚:恐同即深柜。

他害怕看见“同性恋”的存在,甚至反应激烈到无端实施暴力的地步——是因为他害怕面对这种真实存在的可能性,害怕自己成为被凝视的客体,更害怕自己也有可能成为其中的一份子。

美剧《犯罪心理》第三季里,曾经记录过一桩有真实原型的案件。

在迈阿密发生了一系列连环谋杀案,受害者的年龄在25到35岁之间,普遍为独自来旅行的男性。他们都死于窒息,遗体完好无损,也没有任何被侵犯的痕迹,抛尸地点往往是浅海区、沙滩、垃圾桶……尸身仰面朝上,凶手没有花任何力气隐藏尸体。

探员们发现,有的受害者在死前特意摘下了结婚戒指。还有个不久后将要和未婚妻结婚的受害者,死前去的最后一个地方,竟然是一家gay bar。

显而易见,他们是在和人约会或调情的时候被杀害的。

于是探员们很快确定了嫌疑人的画像:一个25到30岁的年轻男子,对本地很熟悉,外形很有魅力,很聪明,擅长格斗,专门针对男同性恋进行仇恨犯罪——动机极有可能是出自于对自身性取向的挣扎。

探员们循着蛛丝马迹,找到了嫌疑人家中。

嫌疑人的父亲是一个狱警,虔诚信教,认为同性恋是肮脏不堪的。当探员们因命案而上门询问,他以为自己的儿子被人杀死了,竟然表现得很欣慰,说:“不管他在哪里,我相信他在那儿会过得更好。”

经过询问,探员们才知道:从嫌疑人小时候开始,这个父亲就使用各种折磨囚犯的手段,试图将儿子“矫正”为异性恋。终于,他将儿子“教导”成了反社会人格障碍,让他真心相信自己是个垃圾,深深地鄙视自己的性取向,并且努力地想要成为别人。

所以,嫌疑人在离家出走来到迈阿密之后,就试图靠近那些散发求偶信号的gay,假意要和他们约会,再将他们哄骗到偏僻无人的地方。

当那些人真的试图抚摸靠近,他会愤怒暴起,大骂对方恶心。

他努力模仿每个受害者说话的语气,然后从背后锁喉掐死对方。他从来不曾真的和受害者发生亲密行为,只是偷走他们的随身物品、冒充他们的名字和身份,再去狩猎下一个受害者。

剧中的探员说,这是一种心理疾病,因为受害者身上有他所渴望的东西。他模仿每一个受害者的口音、在杀害他们之后盗用他们的身份,是为了短暂地成为他们——成为一个可以大大方方和男人约会调情的男人。

那些受害者隐藏婚戒、欺骗女友,孤身来到迈阿密和男人约会,是为了在“正常”的生活之余喘口气,逃到这里来做几天“自己”。而嫌疑人,却从小在父亲的酷烈折磨中,从来不敢直面自己的欲望,只好通过短暂地“成为别人”来获得内心的满足。

那套“正常”到严丝合缝的社会秩序,毁掉了多少真实的人。

而在这些故事背后,那群被欺骗隐瞒、成为婚姻道具的女性,竟然从来都不配拥有存在感。

现在,终于可以回到开头的那个问题:为什么那个男学生的行为如此矛盾?

他的一言一行都不像被胁迫,而分明是在和教授两情相悦地谈恋爱。他在聊天记录里对教授爱答不理的冷暴力,甚至颠覆了寻常人对“师生恋”中权力关系的共识。

很多人着迷于教授在聊天记录里表现出来的温柔痴情,甚至为那个“教授被撤职后,还请求学校不要取消男学生的学位”的传言而深深感动。她们脑补了一出晋江耽美频道的情天恨海,为教授的魅力心折,甚至痛斥那个辜负真心的男生。

而事实可能并不是什么轰轰烈烈的爱情故事,而是一桩彻头彻尾的社会悲剧。

那个男生为什么会热忱地回应教授的邀请,甚至主动买齐道具来到酒店房间——真的是迫于导师的权威么?真的是为了卖身换取利益么?多大的利益,会值得一个直男曲意逢迎,自荐枕席到一个老男人的床上?

他从未对这段关系表露出不情愿,但却从第一次互动就开始默默收集证据——真的是因为被竞争对手买通了、放长线钓大鱼么?

起初看到泄露的聊天记录,我的第一反应是:男人的心真狠啊!如果换成是一个普通女人,当看到这样情意绵绵的语句,心中但凡是有一丝怜悯,都做不出这样残忍决绝的事。

后来又一想:有没有可能,其实他深恶痛绝的并不是教授本人,而是他自己?

他努力读书、考取名校,竭尽所能想要融入这个社会,但他生活的环境里不承认也不欢迎同性恋的出现。他住在男生宿舍,或许也会和其他男生一起嘲笑“娘娘腔”,或许也会凑热闹起哄,对那些他其实丝毫不感兴趣的女生们评头论足一番。

这段关系里,纵然有权力的倾轧,纵然有利益的交换,但竟然也有他享受和向往的东西。

他堂堂一个根正苗红的大学生,怎么可能对这种东西心动呢?

他告诉自己:心中感受到的那些温柔和快乐一定都是假的,都是他在忍辱负重、曲意逢迎,为前途和未来做投资。他从第一次感受到这个苗头,便暗中留好了证据,只等着在关键时刻反戈一击,对着全世界自证清白。

看到没有,我从未对那个人产生过感情,我根本不是同性恋。

在2025年的今天,仍然会有著名的男编剧理直气壮地在所有人可见的公众平台上,大肆辱骂同性恋,宣扬歧视和暴力。仍然会有一大群男博主聚在一起高潮,将每个为同性恋发声的账号举报封号。在中文社交媒体上,总有无数的声音在嘲讽“美国人有几百种性别”。身在美国的华人家长们,永远都在担心自己的小孩被学校“教坏”成同性恋或者变性人。

这个世界曾经努力地进步包容,拥抱多样性,鼓励每个人放下压力、直面真实的自己。

可就是有那么一股力量死命地往回拽,将所有勇敢表达欲望和享受人生的人,都打为变态、打为居心叵测,恨不能让他们乖乖回炉重造,用模具压成一模一样的标准答案。

在一个充满歧视和偏见的社会里,最安全的生存策略,便是把“自己”彻底抹杀掉。

内心深处的那种战栗,或许是惶恐吧?或许是憎恨吧?或许是忍耐吧?但那一定不是爱情,永远也不可能是爱情。

好的我们知道了。

2025年的春天,一个男学生实名举报了他的教授。他们的关系从那一刻起,被盖上了罪与耻的印章:欺世盗名,营私舞弊,背叛、算计、利用彼此,也伤害了全然无辜的女人和孩子。

那么,在这场看似清算的行动里,谁又真正得到了救赎呢?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!