两年多过去了,反996的口号还能继续喊下去吗?

8月26日,最高人民法院与人力资源和社会保障部在最新发布的《劳动人事争议典型案例(第二批)》中指出,“996”严重违反了法律关于延长工作时间上限的规定。这一消息很快得到各大媒体转载。结合前段时间字节跳动、腾讯等互联网巨头一些部门宣布取消“大小周”的消息,我们似乎容易得出结论:长期以来引发劳动者怨声载道的超时劳动问题正在得到官方的正面回应和解决。

但形势并非如此乐观。实际上,早在两年多以前,当“996”作为一种违法的工时制度被互联网行业的草根行动者树立为靶子时,这种以高利润行业为范围、以线上联络为主要组织形式的争取劳动权益的行动就带着自身的局限。这种局限在“996”成为舆论热词发挥影响力的同时,一直没有得到足够的重视和反思。而当下最高法对996的回应,当然可以说顺应了民间持续的反“996”声潮,但从另一方面讲,这种重申法律规制的行为对现实中的过劳现象到底能否起到积极作用,其实颇值得怀疑。从更大的环境来看,反996作为最初的一种草根反资行动,逐渐被吸收为不同垄断利益集团之间斗争的借由,这种现象也颇令劳动者感到无奈。

随着形势的变化,反996的口号还能否发挥它原本所具有的动员潜能,也许已经到了需要提出这个问题的时候。

1

“996”概括力有限

首先要指出,“996”最早是根据一线城市互联网行业程序员的劳动状况概括出来的。由于选取了网络话语权相对较大的工薪阶层,这一行动在初期就取得了很大的关注度。但这也导致媒体舆论从一开始就只是把对过劳的关注放在这些互联网从业者身上,而广泛存在于其他行业以及一线以外城镇的超时劳动现象则被忽视了。实际上,在许多三四线城市以及小县城,人们甚至发现很难在中小企业找到隔周可以周休两天(也就是大小周)的工作——许多岗位甚至是以类似月休3-4天这样的要求来进行招聘的。而即便同处于一线特大城市的白领阶层,金融、会计、设计等行业许多劳动者的加班时长也可能并不逊色于程序员。在一些制造业工厂,为了赶工,2-3班倒的轮班制等工时制度也非常常见。

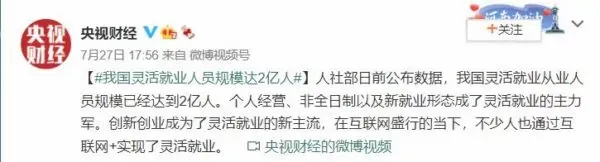

而许多服务行业劳动者的零工化(国内统一称为“灵活就业”),则更使得“996”成为一种极其局限的说法。在日本和韩国,不稳定就业的比例都超过了就业人数三分之一。而根据韩国2014年的数据,不稳定就业的青年就业者达到242万人,占整体青年就业者的62.1%。这些劳动者不仅面临着过劳和缺乏社会保障等权益受损的问题,而且在权益受损时容易陷入无劳动法可依的境地。

除此以外,像公务员、公办学校教师、公立医院医生以及家政工等职业劳动者也并不适用于现行劳动法,但同样面临着过劳状况。当反“996”的诉求是遵照现行劳动法,给予劳动者法定的休息时间以及加班工资时,我们上面所言及的群体似乎也就自动被排除在这个维护权益的范围之外了。因而,说反“996”的声潮忽略了其他行业其他阶层的具体状况,可能并不过分。

2

特殊工时制度时代到来

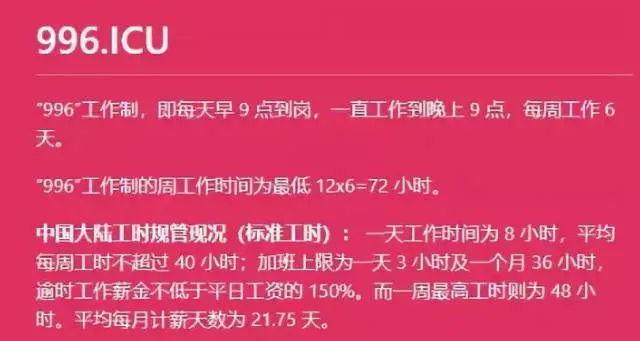

而如果此次最高法宣布996违法,只是将范围限定在现行劳动法规定的采取标准工时制度的劳动关系里,那么即便法律得到严格执行,劳动者的超时劳动状况也将越来越难得到改善。

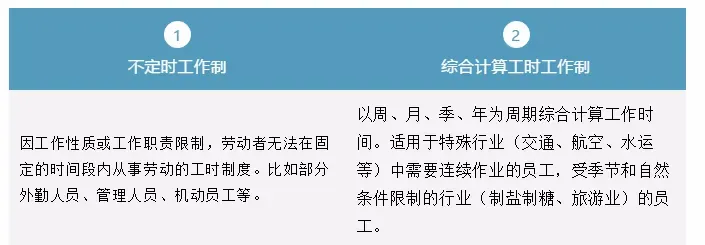

需要注意的是,早在2020年的重要文件(http://www.gov.cn/zhengce/2020-10/11/content_5550408.htm)中,深圳作为经济改革的先行示范区就已经紧锣密鼓地部署了“探索特殊工时管理制度”的任务。而这与最高法宣布996违法的动作是并行不悖的。目前法律规定的特殊工时制度包括不定时工时和综合工时制度。下一步,为了给予企业更多的利润空间,深圳将进一步拓宽特殊工时制度适用的行业和岗位范围,并放宽对特殊工时制度的审批标准和期限。这与近年来的改革趋势是一致的。例如,2018年5月,人社部即在深圳市的盐田和坪山区启动了国家特殊工时管理改革试点工作。而早在2014年,深圳市的特殊工时审批事权就已经从市级部门下放到了各区。

另一方面,深圳正在推动不定时工作制与标准工时制度在权益保障上的剥离。今年5月27日,深圳市七届人大常委会审议的《深圳市员工工资支付条例修正案(草案)》提出,不定时工作制员工不再享有法定休假日的加班工资。实际上,早在官方提出这项修法以前,一些本地互联网企业(被称为“南山必胜客”)就以不定时工作制为由,在具体司法诉讼案件中拒绝了向劳动者赔偿累计加班工资的合法要求。可以想见,如果一个国家存在着为数众多的劳动者与企业都不属于劳动法承认的受到标准工时制度保障的劳动关系,那么宣布996违法的意义也就不大了。

从这个角度来看,整治特定行业的超时加班问题,反而只是起到通过收买一小撮精英工薪阶层来分化劳动者的作用。而这对于其他劳动者来说并不是一个好消息,因为更多压力和风险就会转嫁到他们身上。这并不是危言耸听。

3

互联网大厂通过外包转嫁成本

也正因如此,反996的诉求可以被吸纳到法律的框架中来。遑论其他行业,即便在互联网大厂中,反996也明显忽视了不同等级和劳动关系员工的差异。在大部分大厂,使用劳务派遣员工(所谓“外包员工”)或将业务组合打包外包给中小企业的做法一直存在。部分互联网大厂取消大小周,未必意味着行业整体的过劳现象就会得到遏制。实际上,日本厚生劳动省多年以来对头部企业加班时间进行限制的结果,正是这些企业增加了对外包员工和外包业务的使用,从而将过劳转嫁给这些更为廉价的非正式员工,并且节省了企业的人力开支。

非常耐人寻味的是,在网络热议字节跳动、腾讯等大厂取消大小周的同时,一些关于大厂外包员工沦为“二等公民”的采访报道却并没有得到足够的关注。在《大厂外包岗的年轻人们,还有出路吗?》一文中,受访的外包员工谈到自己受到明显的差异对待。他们不仅在工作内容选择和权限上比正式员工低人一等,承担着更多的工作量和加班时长,而且缺乏转正机会。不仅如此,在发现了外包的商机以后,一些大厂不再满足于与寻求与外包公司合作,甚至成立了专门的外围公司,相当于自己把业务外包给自己。这样一来一回,人力成本将节省30%-50%。

而根据财经机构对一家老牌IT外包服务企业的估算,其给予外派人员的工资薪酬都是在客户公司给付的款项基础上打了6-7折。这家外包服务企业的主要客户涵盖了华为、阿里、腾讯、百度等国内知名大厂。外包员工实际上遭受着来自两边的双重盘剥。(参见:http://finance.ce.cn/stock/gsgdbd/202109/02/t20210902_36875423.shtml)

4

法律途径的局限

我们也必须对目前的劳动司法和劳动行政执法提出质询。最高法公布劳动争议的典型案例,似乎显露出号召劳动者遇到超时加班问题就去打官司的倾向。但靠法律途径并不能解决劳动者长期权益受损的结构性问题。许多劳动者为了挣加班费而自愿加班,因而这些劳动者根本不存在进行举报、仲裁或诉讼的动机。归根结底,劳动者自愿加班绝不是由于他们热衷于过劳,而是由于薪资水平低,而物价水平(比如房价)高。而劳动者目前基本没有参与到对薪资和物价水平的决定中去的途径。现有的社会机制使得劳动者缺乏参与社会管理的有效途径。在这种环境下,想要依靠行政部门和司法机关极为有限的资源来解决广大劳动者的问题,基本不可能做到。

另一方面,也必须认识到,今日所谓多元化就业和灵活用工的劳动环境是多方合力的结果。一方面为了增加就业而推行灵活用工,另一方面却宣布996违法以彰显“迟到的正义”,说的好听些是拆东补西,说的不好听则是掩人耳目。实际上,甚至在传统上我们认为是铁饭碗的体制内就业,也已显露出零工化的趋势——遭殃的难道不是那些底层公务员吗?

最后不得不问的是,当最高法宣布996违法,是否就意味着对过去的违法行为“既往不咎”了呢?如果真是这样,倒也着实把握住了资本主义法治的灵魂。当我们谈共同富裕,谈三次分配的时候,我们的脑子里到底有没有想过劳动者过去无偿加班的报酬都去了哪里?劳动者从来没有想过要施舍,而只是要拿回他们自己的劳动报酬。到底什么样的司法承认赤裸裸的公开抢劫呢?

两年多过去了,反996的口号还喊的下去吗?今天我们必须提出这个问题。

写稿不易,欢迎扫码打赏

⬇️⬇️⬇️