節錄《烈火黑潮》台港同盟:從平行到共享命運

台港同盟:從平行到共享命運

李雪莉──文

台灣與香港相距僅有七百公里,但直到二○一九年,在中國因素的巨大壓迫下,兩地人們的情感與命運才緊密交會。

從最高層級的、總統蔡英文承諾的人道援助,到台灣民間組織與教會伸出援手,陸續為來台避難的港人提供法律和經濟援助;台灣的上班族與學生們,緊盯著理工大學和中文大學的抗爭現場直播,徹夜未眠;大學校園或咖啡沙龍裡與反送中相關的活動、社運人士與前線記者的演講,場場爆滿;台灣的中學生也關注香港動態,在週記裡頻頻以「最重要的國際大事」書寫香港;台灣人臉書也紛紛換上「爆眼少女」、「五花瓣黑洋紫荊旗」的頭貼;近日更迎來許多開始思考投資移民台灣的港人。

一直以來,台灣與香港像在一個經濟宇宙裡競賽的兩條平行線,從一九六○年到一九九○年間,被放置在「亞洲四小龍」東亞迅速發展的經驗框架裡,理解彼此;一九九○年前後,台灣汲取著港劇、港星等流行文化的養分,認識這個輝煌多變的城市;而再之後,我們則進一步理解政治下從英殖民轉殖到中國的香港。

多數台灣人到過去半年才密集關注香港的命運,但台港之間的平行線早在近年漸漸靠攏。從香港的民調研究裡,看得到香港近年對台灣的關注,以及香港人對台灣和中國間的詮釋,出現不同於以往的觀點。

一九九三年開始,「香港大學民意研究計劃」[1]團隊就開始在香港對台灣進行四個問題的民意調查,分別是:「是否贊成台灣獨立」、「有無信心大陸同台灣終能統一」、「一國兩制是否適用於台灣」、「是否贊成台灣重新加入聯合國」。若把歷經二十六年的民調攤開來看其趨勢變化,會看到港人對台灣獨立的支持站上歷史新高,對一國兩制不適用台灣,以及兩岸統一沒信心的比例,也是歷史最高點。

原香港大學民意研究計劃總監,香港大學榮譽講師的鍾庭耀表示,一九九三年開啟「台灣系列」的四個民調提問,是基於一個大中華區的概念,針對中華民族命運共同體的概念做分析。

如果從「贊不贊成台灣獨立」的提問來瞭解港人意向,可以發現,香港在九七移交後,從兩千年到二○○八年,贊成台灣獨立的比例只有十到二十個百分點,但從二○一○年後贊成台灣獨立的比例開始往上走,到二○一九年最新民調是百分之四三.七;而反對台灣獨立的比例則從二○○八年前後的最高點百分之八十二降到百分之四四.一,贊成與反對的人數比相當接近。

二○○八年認同大翻轉

「香港民意研究所」數據科學經理戴捷輝二○○八年起執行此計劃十一年,他觀察到港人對台獨的看法在過去二十六年呈現一個「U」型。一九九三年還有近百分之三十的港人贊成台灣獨立,但愈接近九七年移交中國,港人對台獨的支持度則往下走。

同樣以民調見長的香港中文大學新聞與傳播學院院長李立峯認為,「任何一個地方想獨立,坦白講關香港什麼事,是吧?它要獨立或不要獨立,本來就不是香港人要考慮的事。但一九九三年開始對台獨的看法是一路下降,那是因為從九三年開始一直到回歸之後,香港人在看這些問題的時候,尤其在看台灣的問題,是從整個中國的框架去看。」

從中國的框架下,港人在「一國兩制是否適用台灣」及「是否贊成台灣重新入聯」的議題上,和「是否支持台灣獨立」的想法上,有十分相似的走勢。民意顯示,二○○八年是重要的分水嶺。

一九九八年,認為「一國兩制適用於台灣」的比例,首次超越「不適用」;二○○八年港人的態度開始反轉,當時認為一國兩制適用的比例高達百分之六十.六,但接著快速下滑,二○一九年來到最低點百分之二七.二,而認為一國兩制不適用於台灣的比例,也在二○一九年來到最高點百分之六三.二。

至於是否贊成台灣重新入聯,二○○七年是反對的最高點,達百分之六六.九,贊成的最高點則是二○一八年下半年(百分之五十九),其次是二○一九年的百分之五七.二。而二十六年來持續的民調裡,對於「有無信心台灣和大陸終能統一」的問題裡,二○○九年信心最高點(百分之五九.五),但二○一九年來到沒信心的最高點(百分之六四.九),相較下有信心的不到三成。

二○○八年做為一個香港對台灣圖像理解的轉折點,香港人對中國人的認同感有個巧合的變化。一九九七年到二○○八年,香港人對中國認同是直線上升,而後在○八年後下降。那一年,雖有北京奧運拉高了中國的國族意識,但那一年出現汶川地震,爆發了豆腐渣工程,還有中國各地的毒奶粉和環境汙染等事件。

李立峯指出:「○八年之前,大家平時看看新聞,不會看得特別深入或特別多。○八年因為那幾件事,大家突然之間對中國大陸關心,尤其是年輕人拿到很多資訊,對中國大陸非常非常矛盾的資訊,一方面你看京奧好像很厲害,好像發展得很成功,非常繁榮,但另外一方面,地震本身是天災,跟地震裡面所出來的貪汙,還有毒奶事件裡沒有良知的商人。通過○八年,港人突然發現,那裡原來是這樣的一個地方。」

中港融合的效應在○八年後出現非常負面的影響,遠遠超過○八年之前,自由行和高房價給香港帶來的影響。

香港人的政治身分認同變化的分水嶺就落在二○○八年。

香港民意研究所從一九九七年開始調查港人認同至今,認同自己是「中國人」的比例在二○○八年達百分之三八.六的高峰,當時認同自己是「香港人」的比例歷史新低,只有百分之十八.一[2]。但○八年後,香港人的「中國人認同」和「香港人認同」開始反轉,二○一九年最新數據,認同自己是「香港人」的出現移交以來最高峰,百分之五二.九,而認同自己是「中國人」的來到歷史新低點的百分之十.九。

台港心理鏡像間的互依

就像「鏡像」原理,港人在自我政治身分認同的變化中,投射台灣處境,兩方都在凝視自我與回望彼此時,看見兩地與中國命運的交纏。

長期關注中港台政治體制,最早提出「中國因素」概念的中研院社會學研究所研究員吳介民認為,港台在過去五年呈現同樣的情緒結構,都在抵抗中國因素的入侵,「香港為什麼關心台灣被親中的候選人拿走?因為一拿走,香港就被捏死了;港台間的心理狀態是沒有時差地以光速進行。就像照鏡子裡的自己一樣。」

吳介民以兩個相同分子式但有不同結構的「同分異構」(isomorphism),解釋台港間的糾纏。他說,台港是不同的殖民脈絡與選舉脈絡,但近年在政治身分認同上卻轉趨相近,開始尋找本土的身分認同。

從政大選舉研究中心歷年執行的民調──台灣民眾的自我認同趨勢分佈──來看,在台灣認同自己是「台灣人」的比例也在二○○八年後,前總統馬英九任期內,從百分之四八.四持續一路快速上升,到二○一四年達最高點百分之六十.六,二○一九年則為百分之五六.九;但「中國人」認同快速下降,目前只有百分之三.六。

台港間是否因而出現一種「反抗者同盟」,基於對民主、法治、人權的基本公民價值走在一起,而形成對中國的反抗隊伍?

吳介民認為,在中國入侵的前提下,香港是前線,台灣是香港的腹地,的確有唇齒相依的命運;但台灣還是實質獨立的國家,而香港是中國主權的特區,香港人即便想「脫中」(脫離中國),也沒有像台灣的政治條件。

但港人已透過這次反送中運動,意識到中共目前對港的治理方式,與港人意識和香港價值有極大的落差。

只是,「我是香港人」的認同,究竟是一種公民意識取向,又或是國族認同取向?

戴捷輝認為,「香港人」是個在變動的概念。過去香港是七百五十萬居住在港島和九龍土地上的人,但在反送中運動後的香港已不同,「香港是否一定得在一國兩制下存在?已有少部分人在討論港獨,有人建議成立城邦,甚至有人想買島把香港搬到另一處的概念,原來那個對香港很實體的想法突然變得有各種可能。」

沒有人能預測香港強烈的本土身分認同會怎麼帶港人走下去,但這條認同之路已是不可逆的趨勢。

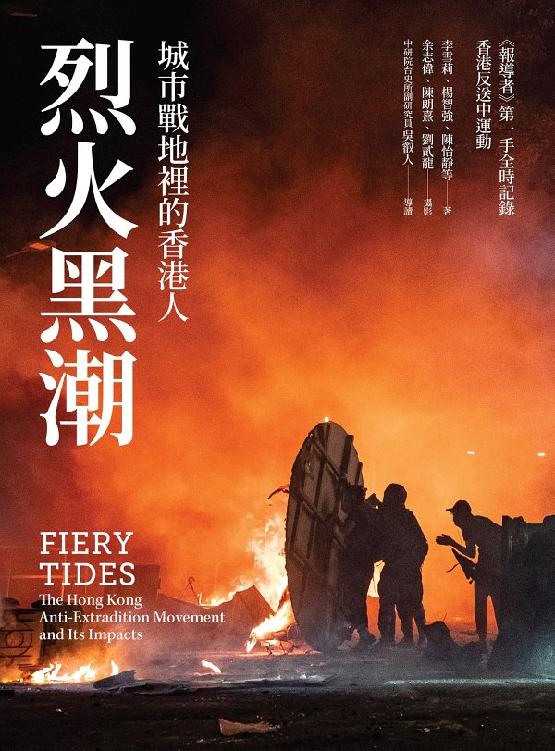

到二○一九年十二月十六日為止,香港反送中運動參與者中,有六千一百零五人遭警方逮捕;在九百七十八位遭到起訴的人裡,有五百一十七人被以「暴動罪」起訴、一百二十二人被控「持有攻擊性武器」,其中暴動罪的刑期最高可達十年。香港在歷史上創造了年輕的政治犯,也出現跨世代感受到城市戰火的市民。這群港人對中國的認同更低,甚至會持續在各處反抗中共。

主流的香港仍是一個重視經濟、強調穩定發展的城邦,但經歷這場戰役,香港人已長出自己豐厚的港人意識,是個關於民主、人權、政府治理方式的正當和合理性的想像,也是一種香港人共同體的想像。此刻的香港在快速變動和摸索中。

[1] 「香港大學民意研究計劃」在2019年年中從港大獨立出來,目前以「香港民意研究所」持續運作。[2] 除了「中國人」和「香港人」兩個選項,還有「中國的香港人」(2008年6月數字為29.2%)以及「香港的中國人」(2008年6月,數字為13.3%)兩個混合的選項。喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐