对话惘闻乐队:我们不会去《乐队的夏天》| 围炉·CityU

大连的天气已经逐渐冷了下来,在城市的中央也能感觉到海风般的凛冽。在大连城市音乐馆中的惘闻工作室,我见到了惘闻乐队的六个人,他们坐在杂乱摆放的音响和乐器中间,试音的乐声断断续续地流过地毯上的电线,从音响中传出,其中还混杂着几人对于美国大选、友人八卦、乐队预算等琐事的调侃。吉他手谢玉岗起身,拿了一小杯冒着热气的咖啡,决定和我聊一聊关于乐队综艺,关于流水线网红音乐,关于“网抑云”,关于城市和时代的一些事情。

惘闻乐队:

中国后摇滚、器乐摇滚绝对领军乐队,成立于1999年的大连,现在由六位成员组成,至今已发行11张录音室专辑,1张原声带,并且与瑞典后摇乐团Pg.Lost共同发行1张合作专辑Split。乐队开展过五次大规模欧洲巡演,在比利时Dunk!Festival,日本After Hours等音乐节的多次演出广受好评。曾获网易云音乐原创盛典2018年年度摇滚音乐人,阿比鹿音乐奖2013年度、2019年度最佳摇滚专辑奖,中国摇滚迷笛节2013、2014、2016届最佳年度乐器演奏奖,华语音乐传媒第15届、第17届最佳器乐专辑等奖项。

2019年惘闻乐队第二次受邀前往比利时参加欧洲最专业的器乐摇滚音乐节Dunk!Festival,音乐节官方给出如此评价:“惘闻的表演令其余演出都黯然失色,这支乐队太震撼了,惘闻的表演充满了纯粹的喜悦,结束之后乐队产品被抢光,这场演出绝对让惘闻成为了后摇滚明星级别的乐队。”

S = 邵文泽

X = 谢玉岗

「一」:“我们,惘闻”

S | 惘闻乐队成立于1999年,历经二十一年的风风雨雨,我们可以看到乐队不但没有经历解散重组,甚至仍然在以稳定的频率发布新作品,这其实在国内乃至国际上都是很少见的。是什么样的力量支持惘闻乐队走到现在?

X | 我觉得这是个巧合,也是一种幸运吧。因为大家都在大连生活,大连还是相对比较小、比较封闭的一个地方,并不是一个流动性比较大的城市。其实在大连的乐手和做音乐的人本身就相对比较少。恰好我们这几个人呢,大家其实就是喜欢音乐,音乐品味比较接近。大家在一起,有可能也跟性格有关系。因为做音乐只是做音乐,做一个乐队,这里还有人和人之间的相处问题,可能我们的性格是那种比较互补,比较能互相包容的。1999年我和贝斯手创建了惘闻乐队,然后到2002年,另一个吉他手还有键盘手加入了乐队,2003年鼓手加入。小号手是后来的,2011年吧。

S | 乐队成员的离开,再次找寻新的成员,这样的困难是否也是不可避免的?

X |我觉得不算困难,更多的是生活的变化。因为每个人都是年轻的时候开始玩乐队,还觉得挺好玩的挺酷的。但是随着年龄的增长,难免会面临很实际的问题:找工作了,工作的时间不允许;或者结婚了,然后因为需要照顾家庭生活,没有时间再做乐队了。我觉着这都挺现实的。但是最终其实还是一个选择问题,就是说人在生活的轨迹线上,就要面临很多分岔口,看你怎么选择嘛。

S | 关于您说到的分岔口,是指音乐和生活的选择平衡吗?

X | 是的。如果你对音乐的喜好占了更多的比重的话,你可能在每个分岔口上,都会选择音乐这个分岔口。而且比较幸运的是,后期乐队在一起时间也长了,乐队就能给大家带来一些收入,大家也不会在经济上有特别大的压力。所以在后期,大家虽然岁数比较大,好几个人有家庭有小孩了,但这也能帮他们分担一些经济方面的压力。所以我觉得,这是一个挺幸运的事儿吧。

「二」:“我们不会去《乐队的夏天》。”

S | 众所周知,爱奇艺自制综艺《乐队的夏天》引起了一股全国范围内摇滚的热潮,作为中国后摇乐队的代表,惘闻乐队的名字也经常出现在各种网传的拟邀请名单上,如果接收到节目组的邀请,惘闻乐队会不会选择参加?

X | 我们不会的。因为惘闻现在通过自己的演出获得的收入已经很好了,我们已经可以过很好的生活了,何况我们对于物质生活也没有特别高的要求。如果我们非要开怎样的车,住怎样的房子,我们可以通过做自己的音乐去赚到那个钱,那是非常幸运、非常荣幸的一件事,没有必要再去舔综艺。

S | 其实本质上乐队的综艺是资本对于热度的炒作,正如近两年的摇滚和前几年的说唱。对于这样炒起来的流量,您有着怎样的看法?

X | 流量提供的机会是一个其他的、外部的东西,甚至可能无关音乐本身。因为可能仅凭乐队的某一个特质、某一个传播方式,也能吸引到大家。有意思却也扭曲的一点就是这是一个流量的时代,大家可能对音乐本身并不是那么在意,大家更在意的是这个乐队有一个什么话题,然后因为这个带动了什么流量,然后因为流量大家去买你的唱片,因为流量大家去看你的演出,因为流量你所有的巡演门票全很快就售罄,那么跟乐队创作的音乐,就没有那么大的关系。这就会让一些乐队不再投身于创作音乐,而是着重于制造话题,制造流量。我觉得想要动脑子的那些乐队,还是会认真创作音乐。但是对于抱着一种“我要出名,我要变成一个流量明星”的音乐人,那当然就是挖空心思,想着怎么成为这个时代的流量明星。

S | 您觉得《乐队的夏天》这类音乐类综艺,包括流量这类的事物对于国内乐队的生存利弊如何?

X | 我觉得《乐队的夏天》这种综艺,这种资本的介入利和弊都会有。利就是做了这么多年的一些老乐队,可能之前做了好几十年,也没得到什么更大的曝光机会。这次他们有了更多的曝光机会。这样他们的演出收入也会多起来。或者有一些上升渠道很少的年轻的乐队也通过这个综艺,有一个上升渠道。我觉得这是利的一点。弊的一点很显然,这就是个综艺节目,大家的关注点本身就是它是一个娱乐节目。我觉得同时也伤害了那些老乐队,因为当他们变成了一个娱乐明星和综艺明星之后,你每天面对的事情,你要接触的工作,其实就是跟那些综艺挂钩,你开始每天拍广告、拍照片、接代言,跟创作音乐的关系就比较小了。就是对创作者可能会有这方面的伤害吧。

S | 那么对于更大更广泛的听众群,或者说对于摇滚乐在中国的传播,综艺又会有怎样的影响?

X | 对更大的听众群,我觉得会有一个误导。可能会让观众对摇滚乐有一个误判,在综艺上看到了就有让观众他有误读。因为其实大部分人看过综艺,然后了解到:“哦,原来还有摇滚乐队这个事儿,我以前从来没接触过。”但是实际上他并不了解。我觉得是一种拔高式的影响,会让更多人突然间涌进livehouse(小型演出场地),可能这里面突然间涌进的这些人,从来没有看过摇滚乐的现场,突然间就:“哇,这什么玩意儿,太吵了!为什么同样的乐队不如我在乐队的夏天看着好听?为什么声音这么大声,这么刺耳?”可能卖票的会很开心,突然间来了这么多人,票就很好卖了。

但是站在我的角度来说,我并不觉得这是一件好事,我不喜欢那么多猎奇的人进入到这里,我觉得很无聊。当你作为一个乐队,你面对很多猎奇的人,而不是真正想来聆听音乐的人演出的时候,你会觉得很难受,很不舒服。所以站在我的角度,我会觉得不舒服。我在演出、听众在看演出,大家是在交流。是我来说话、你来听,只不过是通过音乐的形式。

S | 惘闻乐队的名字似乎也包含“置若罔闻”的意思,既然这样,那么你们对于外部乐迷的追捧,或者“中国第一后摇乐队”的赞誉,或者豆瓣等平台的评判怎么看?是否与惘闻这样的名字相比名不符实?

X | 夸你的时候,你肯定会很开心。其实也有好多人说你音乐不行,这个都很正常。你要所有人都说你好,我觉得是不可能的,然后你要所有人说你差,我觉得也不可能,得有多差才能差成那样。我觉得重要的是,不管是夸你的还是批评你的,你要看人家说的具体内容是什么,如果我自己的音乐和乐队这块儿确实存在问题,存在缺陷,那就应该多去聆听、去思考。如果有问题的话,能改正不是更好嘛。但也不要太当真,最终为了别人去做音乐,只会畏手畏脚:你一出手就是不对的,你开始把手放到琴上就是不对的,到那时候你还怎么做音乐?太在乎外面的东西,你就会很难做,好多人抓耳挠腮写不出来东西,我觉得就是开始进入到这种状态里面,担心别人不说好,担心别人批评,那你就没法表达。我觉得只要你有你自己想表达的东西,其实很容易就表达出来了。

「三」:“我也会看网易云的评论,我觉得挺逗。”

S | 关于音乐app,比如QQ音乐、网易云音乐是有这种泛娱乐化的评论。惘闻乐队作品的评论区也充满了很多所谓“网抑云”的评论,lonely god甚至已经成为所谓的网红丧曲,您怎样看待这样的现象?

X | 我有时候会去看这些评论,就是歌的下面我一看,然后我觉得其实挺逗的。我会觉得这是互联网时代的变迁造成的,就是大家自说自话。大家已经没有那个语境,甚至大家越来越少有线下的交流了,大家全是自己生活在一个虚拟的互联网里面,所以大家需要写点什么东西,需要抒发点什么东西。

但是人们会这样进行分配,就是我的朋友圈发的是什么,我的微博上发的是什么。然后我在网易云下面,就要抒发那种特别虚无缥缈、特别自我、自己觉得特别诗意的内容。因为你在微博上或者是在微信上,你都有你的ID,但是在网易云或者其他地方,虽然也要注册ID,但是你这个ID是根本没人去在意的,也得不到任何一点线索,是一个完全虚拟的身份,就可以肆意地发那种以前可能在微博还是微信上,他不想发的东西。因为在网易云上,他身份的蛛丝马迹就变得很淡了,他就是更多地发一些感觉很无厘头的内容,我其实能理解他们为什么会在那儿发那样的东西,我觉得挺逗。

S | 您觉得这种互联网的自说自话,事实上也和近年来互联网的变迁有关吗?

X | 是的,我觉得跟这几年互联网的变迁,和大家在互联网上生存方式的变迁有关系。比如2000年左右,那时候互联网上有BBS(电子公告板),人们会发个帖,推个东西,然后大家讨论或者是骂战,在争论中有的人会发泄,也有的会骂。逐渐地BBS消失了,甚至能写很长一段话的blog也消失了。这种变迁,造成了大家现在都在自说自话,现在发朋友圈发微博,发张照片配一段文字,说是跟大家分享喜悦,还是炫耀,或者无论说是怎么样,我觉得其实都是在自说自话。

S | 随着互联网的不断变迁,惘闻也在网络上收获着一 批又一批的新乐迷。与新一代的乐迷怎样交流?是否会和惘闻专辑名字一样有“岁月鸿沟”?

X | 这种障碍会有的,因为大家的习惯不一样,特别现在的00后去现场看演出,大家的听歌习惯完全不一样了,我觉得肯定会有这种代沟的。但是其实最终不管是买你的唱片还是听你的现场,大家交流的方式不是语言,而是音乐。只不过大家的听音乐的方式不一样,比如说我原来听音乐的方式,买磁带,买CD,买黑胶,现在的年轻人可能直接就是在流媒体直接听。其实我也在改变,我也不是那种一成不变的。因为毕竟现在通过音乐软件很快就能找到你想要听的歌,我也是在改变,而不能说是他们去改变我。其实是这样的:他们生活在这个时代,我到这个时代了,而我也在了解这个时代、在适应这种时代。所以大家有一点达成了共识,就是大家可能比我出生晚,可能比我出生早,但是大家都生活在这个相同的时代,都是在这个时间点上。

而且我觉得幸运的一点就是大家通过音乐沟通,不用听我去讲什么唱什么。如果是一个有歌词的乐队,我觉得可能代沟会特别明显,新乐迷听不懂你想表达什么东西,然后就没什么感觉。反而通过音乐来表达东西,可能我想表达的是“一二三”,他可能听起来觉得是“四五六”。但这却并不妨碍我和大家一起通过音乐来交流,我觉得这个挺奇妙的。

「四」:“网红频繁发布单曲,会伤害真正创作音乐的人。”

S | 惘闻乐队的音乐创作是否只和自己的成长有关,或者说时代的变迁对于乐队改变了哪些,又没改变哪些?

X | 可能是最近这两三年,我感觉整个世界变化特别大,特别是从去年开始到现在,我觉得整个世界格局,都朝向一种更加未知,更保守主义那种状态。外界的环境对惘闻没有变化的是针对几个人的创作状态,我觉得几个人在一起的创作状态没有被影响,否则的话我们的创作节奏,包括出唱片的节奏肯定会被打乱的。

但是被改变的就会诉诸我们的每张唱片里。虽然没有唱词只有音乐,但我想通过纯粹音乐的表达,其实就蕴含了这段时间想要表达的内容。我们是两三年一张唱片的话,就是我们对过去两三年想表达的这个时代的变化,想表达的其实都在这个唱片里。一个唱片,就是一个阶段。对每个阶段而言,因为你生活在一个小的家庭,再大一点儿是一个工作单位、一个城市,但不可避免的,你会受整个国家政策以及世界政治形势的影响。你的心情也会被这些左右,这是难免的,然后社会整体的心态也会不一样。大家不管是做什么工作,是自己做买卖,自己做音乐,你的心态也会被带着走。我觉得这种改变挺正常的。

S | 收听方式也在随时代变化,你们在不同网络平台上上架了最新的《十万个为什么》的付费数字专辑,甚至在bandcamp(独立音乐人网站)也有惘闻的作品。磁带、CD到如今的流媒体收听、黑胶收藏回潮,收听的不同媒介的变迁,会怎么影响听众?

X | 比如说我以前听歌的时候,因为卡口带、打口碟是很难买到的东西。所以当你买到一张唱片的时候,你会反复听,可能听几十遍上百遍,就是一遍遍地那样听。你每次听的时候都会学到一些新的东西,都会有一些新的体悟——原来这个编曲里面还有这个,我前几遍听的时候完全没注意到。可能听到100遍的时候,你还有新的发现。但是现在听歌的方式,就算是你再喜欢的乐队,也很难去听很多很多遍,除非你特别喜欢那首歌。而且你很难去完整听一张专辑,总是在切歌,整张专辑的概念被淡化了。另外流媒体提供给你的,就是让你在你喜欢的那种流派里的不断的切歌。

S | 那么不同的收听媒介,是否也会倒逼音乐创作者进行改变?

X | 聆听方式的变化,我觉得对音乐创作可能有一点不好的,就是它太干扰你了,没法让你集中精力去在某一个方面去学习一些东西,让你感觉可以学的东西太多了,反而使你没有精力一点点把它深入地去学。我也意识到这一点了,其实在创作上有意避免听特别多的东西,拉长地放慢地一点点一点点地摸索。在创作上肯定会有这个影响。

但是我觉得对于惘闻来说,惘闻还是比较old school(守旧派,老派)。包括这次发唱片时,我还是坚定地想出专辑。因为所谓的单曲它本身,现在已经不是单曲的概念。因为对于唱片工业来说,单曲是什么?单曲是要是发行一张全长唱片之前先有的一个预热,让大家知道你这张唱片要发行了。但是现在的单曲是什么呢?现在就是为了持续的流量,持续的热度。

可能音乐人也写了一张唱片的歌,但是他就不会把这些歌作为唱片发行,他可能这一年之内每个月发一首,每个月发一首,这样他想保持一年的流量,一年的热度,让大家都关注他。这种办法在我这里是不成立的,因为我觉得只有一张唱片才能梳理你过去这一段时间,作为一个记录,而一首歌只是只言片语,我觉得完全不够我表达的。一张唱片是完整的,一首歌不是完整的,它只是像我说的一个句子一样,它完全形不成一段话,更何况我需要封面需要音乐需要艺术,需要所有的东西结合在一起,才能变成我完整的想表达的一些东西。所以我还是坚持这一点,我不太认同这种为了追求流量,而改变一个音乐人的创作的做法。

S | 像这样放弃专辑的发行,而以单曲抢占更多音乐市场和曝光机会的行为,对于其他创作者是不是也会有影响?

X | 肯定会有影响。大家都为了流量频繁发行这种单曲,会潜在地伤害那些一直在创作的独立音乐人。欧美的唱片工业看起来还是非常old school,当然欧美的流行音乐产业很大,摇滚音乐产业也是一样的。比如说流行产业,也是有追求流量的单曲的发行,但是不像中国这么夸张。然后摇滚还是秉承了一个比较old school的方法,这种方法它的益处是把时间,把注意力,把流量留给了那些在努力创作的人。打个比方,乐队Radiohead这么多年到现在,变成了世界上最伟大的摇滚乐队之一(Radiohead,电台司令,英国摇滚乐队),但是他们不会一首歌一首歌这样发单曲,不会这样追逐流量。他们如果没有一张唱片,他们就不会做一个大的巡演,他们只有发新唱片的时候才做巡演。这样做的意义是什么呢?就是在他们的创作周期,在他们属于自己创作的时期,其他乐队就有他们的流量周期,就是把流量都留给那些正在发光的人。

如果国外的乐队的都这样频繁地发行单曲的话,那些独立的小乐队几乎没有任何露面的机会,每天被淹盖在这些大牌音乐人中间。如果人们喜欢的这些大牌每天都在发歌,每天都在巡演,大家注意力就会全被吸引过去,但是并没有这样。我觉得这是一个良性的周期,首先是因为你需要创作的时间,你需要完整的一段时间去创作,而不是去演出、去发歌、去曝光,因为你需要积累,每个乐队都需要积累,需要斟酌创作,然后才能有好的东西爆发出来。而不是说你一直占据了所有的市场、所有的演出时间。我觉得只有这样,才能给所有积极创作的乐队以机会。

S | 在围炉前几期的对话中有过这样的一个观点,即“很多独立书店的目标都是成为网红书店。”您怎么看待这样的说法?独立想要成为网红,这样的规律是不是也适用于独立乐队和独立音乐人呢?

X | 我觉得这个说法太片面了。独立书店的老板是知道书店的命运在这个时代是不可逆的,他就是靠一己之力去能撑一年就撑一年,能撑两年就撑两年。因为他对书籍的热爱,他不希望书店这个场景在人类历史的长河里面消失,如果突然书店消失掉,其实他有这种特别悲壮的感觉。做书店你要有很大的成本、很大的精力和时间投入进去,而且它是注定要死亡的。除非就是你刚才说的那种网红书店,其实它跟独立书店没关系,我不知道它的独立是独立在哪,它里面甚至连书都全是摆设。

但是对于独立乐队来说,你的投入很简单,其实就是你的时间,然后再就没有别的需要了。现在创作音乐的门槛大大降低,你拿个电脑,学几天软件,点点鼠标就创作出你想要的音乐,所以完全没有什么成本。我觉得对于一个独立乐队,你够不够喜爱最后决定了你能不能成为一只立得住脚的独立乐队,其实就是考验你的学习能力和持续能力。

S | 说到收入,在没有过多商业介入的情况下,也有很多乐队“用爱发电”,很多二线城市的livehouse也逐渐稳定,唱片店也有仍在亏本运营的情况,“用爱发电”到底现不现实?

X | 其实我认识好几支乐队,他们分布在各个城市,然后他们做的音乐都特别棒,他们甚至都不出来演出,他们就自己录音。有的甚至连录音都没有,但是我看过他们排练或者偶尔的一个不一样的演出。我觉得他们的状态是什么样的呢?他们都有工作,就是纯粹的是喜欢,是把它当成业余爱好。喜欢这个也并不需要他用音乐给自己提供任何的经济支撑。因为他们的工作已经足够支撑他们的生活了。他们就是纯粹的喜欢,所以当纯粹的喜欢的时候,他们做的音乐其实特别纯粹,就是他们喜欢的东西,而且他们不在乎这个市场知不知道他们,他们也不在乎唱片能不能卖出去,就是非常纯粹的自己热爱。他们自己玩音乐很放松很快乐,这个是很重要的。

S | 那么是以爱好或者以收入为前提,不同的人进入音乐行业有不同的追求,是不是也算是个人不同的选择?

X | 我觉得这个就是每个做音乐的人的不同的选择。有的人就完全把它当个爱好。我想做的就做,我不想做的我就不碰;有的人可能就会比较纠结,想要我自己做的音乐一定要让更多人知道,让更多人听到。或者还有人说,我想做音乐就是想出名;还有人说我想做音乐就想赚钱,以此为生。我觉得这都是不同的选择,不同的目标吧。既然你设定了这个目标,你肯定就是要为它付出行动,也要为它付出代价。当经历的时间长了,作为成年人有足够的判断了,你肯定会选择设定一个目标,按照既定目标走。我觉得其实只要你自己想好了你要付出的东西,你想好了你要承担的代价,这里的选择没有对和错,只是自己的个人问题。

「五」:“音乐就像是城市的方言。”

S | 大连始终是惘闻乐队成立至今最绕不开的标签之一,惘闻的作品中也有不少带有明显的地标特色,一座城市对于乐队的创作有怎样的意义?

X | 其实肯定意义很大。打个比方,即使我们不在大连,在另一个城市,在丹东,或者在南方的一个城市,那我们的创作肯定是跟那个城市相关联的。并不是大连有多么特别,而是因为我们恰恰在这个城市里生活了几十年,大家对这个城市有感情,对这个城市的人有感情,对这个城市好多地方很熟悉,有很多回忆、很多记忆。所以就是说,你的表达肯定是跟你生活的这个环境是割裂不了的。也许大连并没有多么特殊。而是因为我爱这个地方,是因为我们恰好在这个城市里生活了这么多年,所有的记忆都堆放在这里。所以当我们表达的时候,自然而然地就和它发生了关系。好在大连就是让我感觉特别舒服,特别漂亮,有海。更重要的就是我喜欢很多留下来的老的街道,老的街区,就是城市的肌理。其实我还挺喜欢这种广场状,然后辐射状的这种街道。

S | 卡尔维诺在《看不见的城市》里写到“每到一个新城市,旅行者就会发现一段自己未曾经历的过去:已经不复存在的故我和不再拥有的事物的陌生感,在你所陌生的不属于你的异地等待着你。”惘闻的第十张录音室专辑是在冰岛录制的《看不见的城市》,怎么会想到要不断改变录音的环境?

X | 当乐队开始逐渐的有一定的收入之后,大家就把收入的一部分留作录音制作的投入,然后所以每次演出的收入,大家都会留出来一部分钱。其实我们更希望每张唱片选择到一个不一样的地方去录音。主要是因为大部分创作其实都是在本地就完成的,但是到最后,经过一两年的写歌创作,这个歌可能就定型了。但是录音阶段,就会希望到一个比较陌生的环境,我觉得它会带来一些全新的不一样的感受。对你已经约定俗成的排好的这些歌,最后的录音阶段,我觉得会有一个不一样的拉扯,我不说它是提升,我觉得是另外的一个拉扯,会让你有另外的感觉。

其实很早我们就想每一张唱片就换不一样的一个录音室嘛,一开始是在国内,然后逐渐大家能给录音阶段存更多的钱的时候,大家想为何不去国外呢?其实国外的录音条件要比国内好很多,而且价格其实跟国内是差不多的。同类型的录音棚,国外甚至要便宜很多。更贵的可能就是路费、住宿费这些,正好我们要去国外巡演,所以就都能省掉。

S | 每次录音选定不同的地点,无论是回声图书馆、冰岛,还是没去成的俄罗斯,是否真的会造成不同的情绪、不同的感受,学到新的技能?

X | 国外的录音室可能在制作水平、录音条件,还有其他的乐器收藏上,要比国内好很多。我觉得这也很正常。因为国外的音乐产业历史就长,他们走的时间长,我们国内整个音乐产业才走了多长时间,录音棚这个产业才有多少年。就是对摇滚乐录音这一块来说,它的历程走的太短了,所以这个无可厚非。我想以后慢慢地,中国有更多的乐队,更多的从业者,这方面就都会有改善了。

S | 不只是录音的地方,不同的城市会不会对于城市里的乐队风格有所影响?

X | 音乐风格跟你生活的城市息息相关,它所区别于其他城市的特点,跟你所生活的城市的风土人情。我觉得完全是有关系的。这个恰恰就是音乐的魅力,就好像每个地方有一种方言一样,每个人都有自己的语境,都有自己想传承、想表达的东西。我觉得这个就是在不同的地方做音乐的最有意思的地方,你特别愿意接触那些在不一样的地方一直生长的乐队,而不愿意去听那些从各地来的,最后汇集到北京、上海,然后呆个十几二十年,你也听不到他的根源。那就挺没劲的。

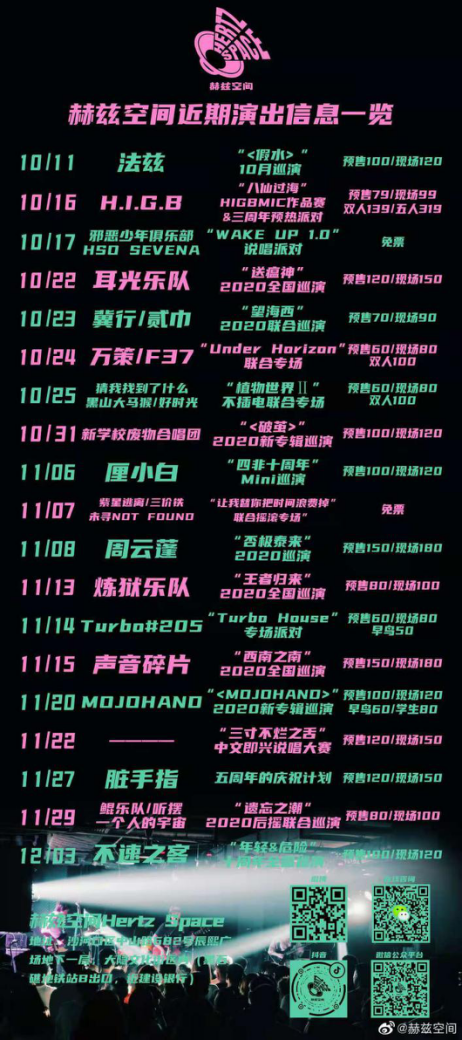

S | 以惘闻乐队的一己之力,你们在大连创办赫兹空间,回声图书馆,坚持在大连和全国各地的演出,你们有想过以自己的影响力或者自身的能力去尽量扭转大连文化氛围薄弱的现实吗?

X | 对于一个城市的这种行为,它扭转的是其实只是外地的人对这个城市的看法而已。就是大家会觉得,这个地方有一个我这么喜欢的乐队。但是想要本地的原创音乐或者是乐队的数量增加、质量提高,其实还是靠更多喜欢这个的年轻人加入进来。大家自发地创作音乐,大家在一块玩乐队,然后大家想去演出,大家想去录点儿东西。我觉得这个需要更基础层面的、数量和质量的提高。所以说,基础的提高需要很多方面的改变,惘闻在这方面可能会起一点作用,就是让大家有“这块儿有个我喜欢的乐队,然后我也想做乐队试试”,有一个这样的作用。当然也需要一些好的演出场地,经常在那儿能看到高水平的演出,看到我喜欢的乐队的演出。或者有好的一些音乐组织进入到大学里面,组织一些音乐比赛啊,这些也都能刺激更多的年轻人加入进来。我觉得这个是多方面的因素。但是你单靠一两只乐队,想要让整个城市的音乐水平全面提高起来,我觉得是不现实的,它需要很多很多的方面,需要更多的乐队,需要更多的年轻人进入到这个场景里。这是个相互影响的过程,就是相互竞争相互学习的一种状态。然后这样的话,它的质量也会随数量而提高起来。

S | 疫情在全球范围已经持续了将近一年,您觉得在疫情状态下,世界范围内的音乐产业受到了哪些波及?在“后疫情时代”音乐产业又会有怎样的变化?

X | 我不太确定这个疫情到底什么时候会完全的消失,但是我觉得它对人的那种影响肯定是特别大的,特别是对欧美的影响和创伤是巨大的,因为他们的生活方式就不一样。就我所知,特别是美国,欧美很多演出的场地都倒闭了。因为在美国,大部分演出场地都是私人开的,因为好长时间没有演出,他们都已经关门了,可能永远都开不了了,我觉得这个创伤是巨大的。很多即使成为不了职业音乐人的从业者,他们的工作也跟音乐有关系,他们可能在演出场地工作,可能是给乐队做服务的,或者是厂牌的经理。这个疫情也让他们失业了,他们的收入没有保证。我就感觉,这个影响可能明年一整年都不一定能完全消失,所以我其实挺担忧的。当那个状况、那个场景变成完全借助互联网的传播和演出的时候,我觉得它已经失去现场表演中摇滚音乐的核心力量。隔了一个屏幕去看现场,本身就是很尬的一个事,我觉得这不会成为一个出路,我只能希望疫情越早消失越好。

S | 那么对于中国的音乐人和音乐爱好者,疫情会有怎样的影响?

X | 本来在这个疫情之前,我们中国近些年有更多的国外的乐队,全世界的乐队都能来演出,来交流。我觉得这种演出会提高大家的审美。然后做音乐的人,他们对比后就会发现哪方面有差距,哪块儿不足,这种交流是必须的。如果由于疫情再封闭一年,中国的音乐一直处于所谓的内循环里面,我觉得对乐队的创作水平、对观众在现场音乐欣赏的水平都是一个损害。我觉得只有这个世界转起来,每个人才能学到好的东西,每个人才能意识到自己不足的地方。

“还挺巧的,大概十来年前,你们学校还请我去香港做过演出。”采访结束后,谢玉岗随意地和我聊起了往事。我知道,纯粹的音乐人对音乐创作的坚持,甚至是某种偏执;我知道,他们也希望整个音乐产业发展的越来越好,可又不愿完全让音乐沦为资本的玩物;我知道,某时某处,总有人还在默默努力,或者是音乐创作者,或者是音乐产业内其他从业者,或者是某个默默无闻的乐队,或者只是一个听众。走出了大连城市音乐馆,初秋的风依然凛冽,依然扫在脸上。

撰文 | 邵文泽

审稿|André

图 | 来自网络

微信编辑 | 李卓颖

matters编辑 | 蔡佳月

围炉 (ID:weilu_flame)

文中图片未经同意,请勿用作其他用途

欢迎您在文章下方评论,与围炉团队和其他读者交流讨论

欲了解围炉、阅读更多文章,请关注本公众号并在公众号页面点击相应菜单栏目